- 更新日 : 2025年3月21日

社内起業(社内ベンチャー)とは?メリット・デメリットや作り方・資金調達を解説!

大企業は、なぜ急激に変化するマーケットに柔軟に対応できるのでしょうか。それは、社内起業(社内ベンチャー)という仕組みがあるからです。社内起業とは、自社の中で独立した組織を立ち上げることです。

では、社内起業はどのような仕組みで機能しているのでしょうか。どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。

本記事では、社内ベンチャーの仕組みや設立方法、実際の成功例を取り上げながら解説します。

目次

社内起業(社内ベンチャー)とは?

通常、起業する場合はゼロからのスタートですが、社内起業は母体があるため既存の資金やノウハウなどのリソースを活用できるという強みがあります。そのため、子会社を起業して組織する場合よりもリスクを抑えて新事業に取り組めるのが特徴です。母体の会社に属しながら、全く別の組織として動けるのでスピード感があると言われています。事業転換を図るために、社内ベンチャー企業として組織されるのが一般的です。

近年、社内ベンチャー制度を導入する企業が登場しており、従業員のモチベーション向上につながるだけでなく、イントレプレナー(社内起業家)を育成する機会にもつながっています。社内起業は新しい製品やサービスなど、新たな事業への一歩を踏み出すために必要なビジネスモデルと言えるでしょう。

子会社との違いは?

社内起業と子会社は似ていますが、全く同じものではありません。例えば、子会社には親会社があります。子会社は親会社と別組織ですが、最終的な経営の意思決定を株主総会や取締役会などの意思決定機関に委ねられます。

一方、社内起業は子会社とは異なり、「ボトムアップ型」というスタイルで従業員が主導してアイデアを企画し、事業化する仕組みです。そのため、子会社と社内起業には、決定権が異なります。

また、社内ベンチャー企業として軌道に乗ったタイミングで分社化し、子会社として設立されるケースもあります。スピード感のある事業開発を展開したいなら、子会社よりも社内起業のほうが適しているでしょう。

イントレプレナーとは?

イントレプレナーとは社内起業家のことで、新事業を進めるにあたってリーダー的存在になる人材を指します。社内起業は自社に属したまま起業するため、自社のバックアップを受けながら事業を展開できます。しかし、自社とは別の組織として活動しなければなりません。そのため、社内起業にはリーダーとなるイントレプレナーが必要です。

自社を退職し、新たに独立する起業家のことをアントレプレナーといいます。アントレプレナーはすべての責任を負い、ゼロからスタートすることになります。イントレプレナーとアントレプレナーの違いは、「自社から独立しているかどうか」ということになります。

社内起業(社内ベンチャー)の目的は?

社内起業の目的について解説します。

従業員が積極的にチャレンジできる環境を作る

ビッグデータやAIといった最新技術の普及によって、マーケットは変化しています。時代に合わせて新製品や新サービスを生み出さなければ、事業のマンネリ化が進むでしょう。マンネリ化を防ぐためには新事業に取り組む必要があり、そのためには従業員にチャレンジする機会を与えなければなりません。チャレンジする機会がなければ、従業員が斬新なアイデアや革新的なサービスを思いついたとしても、新しい芽が出ることはありません。そのため、社内ベンチャーは、そのような成功の種を育てるための環境と言えるでしょう。

変化し続けるマーケットに柔軟に対応できる環境を構築できれば、マンネリ化することなく事業を展開できます。利益向上に行き詰まる前に社内起業を促進して、現場で働く従業員がアイデアを具現化できる仕組みを積極的に構築することが大切です。

人材育成によって潜在能力を引き出す

事業を拡大するためには、人材育成が不可欠です。既存の事業に依存しすぎてしまうと組織が硬直化し、時代の波に取り残されてしまいます。

社内起業は、人材育成に良い影響を与えます。なぜなら、従業員が経営者目線で事業のアイデアを考えられるからです。新事業を立ち上げることになったイントレプレナーは、それまでよりも大きな責任を担うことで潜在能力が引き出されるでしょう。従業員としてではなく、リーダーとして活躍できるチャンスは、潜んでいた才能を開花させるきっかけにもなります。そのような環境のもとで従業員が積極的に新事業に取り組む姿勢は、従業員全体のモチベーションアップにもつながるでしょう。

新しいアイデアの多くは、現場で働く従業員から生まれることがあります。刺激的な環境で人材を育成することで、行動力と実現力を兼ね備えた人材に育つでしょう。

社内起業(社内ベンチャー)のメリットは?

社内起業のメリットは以下のとおりです。

新事業で利益拡大を狙える

社内起業をすると新事業に取り組むことになるため、新しい収入源が生まれる可能性が高まります。それによって既存事業からの利益だけではなく、新規事業からの利益も見込めるため、業績の拡大にもつながるでしょう。マーケットの変化に合わせて新たな領域に参入するので、伸びしろが大きいこともメリットです。

ポジティブな企業文化が浸透する

従業員にとって社内起業はチャレンジの機会なので、モチベーションの向上が見込まれます。

従業員が新しいアイデアを活かし、新事業を生み出す文化が育まれれば、業務が単調になることはないでしょう。新たなビジネスモデルを従業員が生み出す文化が浸透すれば、結果としてポジティブな企業になります。また、自社に属したまま起業できる社内ベンチャーは、企業の風土改革にもなるでしょう。

リスクを分散できる

マーケットの需要は常に変化しているため、大企業でも業績が低迷したり、経営危機に陥ったりすることがあります。「卵は一つの籠に盛るな」という格言があるように、複数の事業を展開することでリスクヘッジを図れるでしょう。既存事業の業績が不振になっても別の事業の利益で補完できるため、業績が安定しやすくなります。

社内起業(社内ベンチャー)のデメリットは?

社内起業のデメリットは以下のとおりです。

新事業に失敗した場合は損失になる

新事業が軌道に乗るとは限りません。既存事業が好調だとしても、別ジャンルの新事業が不調になることはよくあります。これは、既存事業のノウハウのすべてを別ジャンルで活かせるわけではないからです。

新事業の立ち上げには、多くのエネルギーと時間を要します。軌道に乗るまでの間は利益が全く出ないこともあり、投資額も日を追うごとに増えていきます。順調に進んだとしても、大規模のプロジェクトのビジョンが実現するのは数年先のことです。あらゆる手段で頑張ってもビジネスモデルが確立せず、失敗に終わることもあります。その場合は、それまでに費やした資金や時間を失うことになります。多額の資金と膨大な時間を費やしても成功が保証されることはなく、失敗した場合は損失を被ることは大きなデメリットと言えるでしょう。

優秀な人材を既存事業から外すリスクがある

社内起業をする際は、優秀な人材にイントレプレナーを任せるのが妥当です。多くの場合、既存事業で成果を出した経験のある人材がイントレプレナーとして選ばれています。しかし、イントレプレナーが優秀でも新事業が成功するとは限りません。社内起業は自社のリソースを活かせるというメリットがありますが、新事業を立ち上げる場合はゼロベースで考える部分も多いからです。また、これまで経験したことがないトラブルが生じることもあります。新事業と既存事業の関連性が低いほど、新事業は一般的な起業に近しいでしょう。そのため、既存事業で成果を出した人材がイントレプレナーになっても失敗することがあります。

新事業を立ち上げるためにイントレプレナーを任せると、その人材は既存事業のチームから外れることになります。そのため、それまで好調だった既存事業の業績が傾く可能性もあり、最悪の場合は共倒れになることもあるでしょう。

社内起業は限られた人材の中からチームを組織することになるため、全体のバランスが崩れるというデメリットがあります。

社内起業(社内ベンチャー)のやり方は?

社内起業の手順を解説します。

最初のステップ:ゴールを明確にする

ゴールを明確にしなければ、社内起業は成功しません。ゴールを設定しなければ、計画を立てることができないからです。ビジョンを明確にすることは、成功の鍵といっても過言ではありません。ゴールを設定すれば、そこに到達するためにやらなければならないミッションが見えてきます。社内起業の強みは、スピード感です。チームが一丸となって素早く動くためには、ビジョンを共有する必要があります。チーム全体が同じビジョンを持って動くために、最新の情報をチームで共有しながら進めましょう。

次のステップ:チームを独立した組織にする

社内起業をするためには、数々のミッションをクリアしなければなりません。例えば、コンセプトメイキングや市場調査、技術検証、ビジネスモデル構築などです。これらのミッションは、チームで動かなければクリアすることができません。チームを適切に機能させるためには、秩序を保つ必要があります。

社内起業は自社のリソースを活用できますが、別組織として活動することになります。そのため、独立した組織であるという意識をチーム全体で持つことを意識しましょう。独立した組織を作るためには、自己完結的な意思決定システムと、組織の予算や資金を管理する専用の経理スタッフなどを用意する必要があります。新事業を成功させるために、戦略立案や技術検証、問題点の抽出などを組織的に行えるチームを築きましょう。

最後のステップ:セーフティーネットを準備する

社内ベンチャーは独立した組織ですが、責任を丸投げすることはできないため、万が一新事業が失敗した場合のセーフティーネットを準備しておきましょう。具体的には「メンバーの処遇を明確にしておく」ことです。そうすれば、チームメンバーは安心して事業に取り組めます。セーフティーネットを準備すると危機意識が低下し、チームの生産性が落ちてしまうと考えるかもしれません。しかし、それは社内ベンチャーの目的に反する考え方です。

社内ベンチャーの魅力は、失敗しても元の場所に戻れることです。自社の恩恵を受けながら新事業にチャレンジできることが、社内ベンチャー制度であることを忘れないようにしましょう。

社内起業(社内ベンチャー)の資金調達は?

社内起業(社内ベンチャー)は、資金調達の面で特殊な部分があります。

基本は親会社からの提供

社内ベンチャーは、親会社の管理下に置かれます。そのため、資金調達は基本的に親会社からの提供になることが一般的です。親会社が事業に出資することで、資金を調達しやすいメリットがあります。ただし、親会社によってスタンスはさまざまです。資金調達について慎重な姿勢を見せる親会社も存在します。

また、社内ベンチャーで資金調達が親会社に偏るデメリットは、親会社の意思決定に大きな影響を受けることです。親会社の方針次第では、柔軟に事業を展開できない可能性もあります。なお、仕組みとして、社内ベンチャーは外部の投資から追加の資金提供を受けることは可能です。しかし、実際は厳しいのが現状と言えるでしょう。親会社の存在もあることから、思うように外部から資金を調達できない可能性があります。

社内起業(社内ベンチャー)の成功例は?

社内起業の成功例を紹介します。

無印良品

大手スーパーマーケット西友の無印良品事業は、社内ベンチャーの成功例として有名です。現在でも不動の地位を確立している「無印良品」は、1980年に西友のプライベートブランドとして誕生しました。

当時の「無印良品」が掲げたコンセプトは、「わけあって、安い。」でした。バブル崩壊によりマーケットが急激に変化し、安くて質の良いものを求めるニーズが増加します。「無印良品」のコンセプトは時代にマッチし、新事業スタートからわずか5年で年商約150億円を達成します。1995年には株式上場を果たし、最前線を走り続けます。

その後、親会社の大手西友は1996年2月期に最終赤字に転落し、経営不振に陥ります。一方、順調に業績を拡大した「無印良品」は2000年2月期に売上高1,054億円を達成し、「無印神話」としてメディアから称賛されました。

スタディサプリ

「スタディサプリ」は、リクルートホールディングスの新事業コンテスト(Ring)で生まれた学生向けの学習サービスです。新事業コンテストで入社5年目の社員が提案したアイデアは、オンライン学習サービスでした。2012年に事業を開始し、教育コンテンツをデジタル化するという発想は時代のニーズをつかんだ展開が評価され、2020年度の利用者は150万人を突破しました(※2025年1月時点の情報)。

リクルートホールディングスは別ジャンルの事業に積極的に取り組み、新しいビジネスモデルの構築に成功した実績があります。従業員の起業家精神を大切にする企業文化が根付いているため、革新的な新事業が生まれたと言っても過言ではありません。

社内ベンチャー制度を活用する企業は柔軟性が目立つ

社内ベンチャー制度に積極的な企業に共通する要素は、柔軟性があることです。既存の仕組みに固執することなく、従業員の斬新なアイデアを受け入れる体制が整っています。そのような柔軟な発想が社内に浸透しているため、マーケットの変化にも柔軟に対応できていると言えるでしょう。

別ジャンルの新事業を展開するために、自社のリソースを活用することはリスクが伴います。しかし、リスクを恐れてばかりいると思考が凝り固まり、既存事業のマンネリ化が進むでしょう。その結果、従業員のモチベーションが低下し、業績の低迷を招きます。自社の業績の拡大を目指すなら、社内起業で新しいビジネスモデルを構築する必要があるでしょう。

成功例として挙げた「無印良品」や「スタディサプリ」のような社内ベンチャーが、すぐに軌道に乗るとは限りません。たとえ軌道に乗らなかったとしても、人材育成に寄与することは間違いありません。

既存事業が安定しているなら、本記事で取り上げた社内起業のメリット・デメリットを正しく把握したうえで、導入を検討しましょう。社内起業で新しいビジネスモデルを構築し、軌道に乗せてから子会社を設立するという流れがセオリーです。

よくある質問

社内起業(社内ベンチャー)とは?

社内に設置される独立した組織で、主に新しいビジネスモデルを構築する目的で設置されます。詳しくはこちらをご覧ください。

イントレプレナー(社内起業家)とは?

社内起業をする際に、チームのリーダー的存在になる人材のことです。 多くの場合、既存事業で成果を出した経験を持つ優秀な人材が選ばれます。 詳しくはこちらをご覧ください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

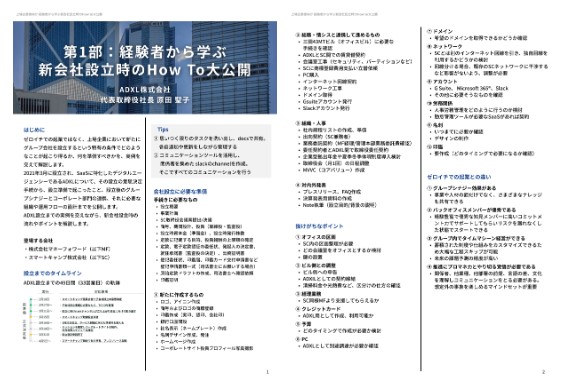

会社設立の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

起業の基礎-起業したいけどアイデアがない人はどうすべき?

起業したいけどアイデアがないときは、無理にアイデアをひねり出す必要はありません。起業は無理に行うものではなく、進んで行うものです。やりたいことを自然に行うことで成功が見えてきます。…

詳しくみるハウスクリーニングは儲からない?開業の失敗率や年収、助成金を解説

ハウスクリーニングの開業は、事前に綿密な戦略を立てなければ、儲からない可能性が高いビジネスモデルです。参入障壁が低く新規参入が相次ぐ業界であるため、単に高い技術を持っているだけでは…

詳しくみる会社設立・起業の相談はどこが適切?士業や商工会議所など信頼できる相談先を紹介!

会社設立や起業を検討している場合は、司法書士や税理士などの士業、無料相談窓口である商工会議所など、会社設立をサポートしてくれる専門家や団体に相談するのもおすすめです。会社設立に関す…

詳しくみる法人登記を司法書士に依頼すべきケースは?メリットや費用相場などを解説

法人登記は、会社の設立や重要事項の変更を公的に認めてもらうための申請であり、自分で手続きすることもできます。しかし、専門知識が必要で手間のかかる作業は、法人登記の専門家である司法書…

詳しくみるビジネスコンテストとは?起業アイデアをアピール!応募書類テンプレート付き

ビジネスコンテストとは、ビジネスのアイデアを競うもので、起業家を支援し新たなビジネスを創出することを目的としています。起業のための資金や人脈づくりに、ビジネスコンテスト入賞を目指す…

詳しくみる一人会社のリスクは?回避策も解説

一人会社(ひとり法人)の設立を検討している方にとって、事前にリスクを把握し適切な対策を講じることは成功への重要な鍵となります。一人会社には経営の自由度が高いというメリットがある一方…

詳しくみる