- 更新日 : 2025年6月12日

会社設立の流れや必要書類・費用は?やることリストつきで簡単に解説

会社設立をするにあたって、設立の流れや必要な書類を知っておくと、よりスムーズに手続きができます。会社設立は【会社概要の決定→定款の作成・認証→資本金の払い込み→登記申請書類の作成】と進むので、各ステップでどのような作業が必要か詳しく見ていきましょう。

この記事では法人化や起業を検討中の方向けに、会社設立の方法や手続きの流れ、必要な書類などをわかりやすく解説します。

目次

会社設立とは

会社設立とは、「商業登記」の意味で使われるケースが多いです。商業登記とは、会社(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社)について、基本情報(例えば商号、所在地、役員の氏名など)を公的な登記簿に記録し、公示する制度です。「法人設立」「創業」なども、同じ意味で使われることが多い単語です。

商業登記を行うことによって、会社は法人格を取得し、法律上の権利や義務を有することが可能になります。

会社設立(法人成り)するタイミング

会社設立をしたり、個人事業で行っていた事業を法人化(法人成り)するケースとして、主に次のようなタイミングが挙げられます。

- 法人でないと営業許可を得られない事業を行いたい場合

- 法人でないと取引ができない場合

- 共同出資のもとで事業を行う場合

- 個人事業主として行っていたビジネスの節税を行いたい場合

※個人事業主が法人化を行う基準については、「法人化の判断軸」のパートを参照ください。

設立できる会社形態

現在、新規で設立できる会社は下記の4種類です。

- 株式会社

- 合同会社

- 合資会社

- 合名会社

それぞれの会社形態の特徴をまとめると、下記のようになります。

| 会社の形態 | 最低出資者数 | 出資者の名称 | 出資者の責任 | 決算公告 | 意思決定機関 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 株式会社 | 1名以上 | 株主 | 間接有限責任 | 義務あり | 株主総会 及び取締役会 | |

| 持分会社 | 合同会社 | 1名以上 | 社員 | 間接有限責任 | 義務なし | 社員総会 及び代表社員 |

| 合資会社 | 2名以上 | 直接有限責任 | ||||

| 直接無限責任 | ||||||

| 合名会社 | 1名以上 | 直接無限責任 | ||||

大きな違いとして、株式会社では「所有と経営」が分離されていることが挙げられます。株式会社は株主から資金を調達して経営者が経営し、利益を株主に還元する仕組みです。持分会社では出資者(社員)が経営者でもあるため、「所有と経営」は分離されていません。

本記事では、主な会社形態である「株式会社」と「合同会社」に焦点をあてて会社設立の流れを説明していきます。

株式会社と合同会社で作り方は違う?

株式会社と合同会社の設立の手順は、基本的にはどちらも同じような手順ですが、ステップ3.定款の認証部分で異なります。

株式会社では定款の作成に加え、公証人役場で定款の認証をしなければなりません。

一方、合同会社の場合は、公証人役場での手続きが不要です。株式会社では公証人役場での費用が発生するのに対し、合同会社では必要がないということになります。

会社設立の方法

会社設立にあたって、手段は大きく4つあります。

- 法務局で設立

- クラウド会社設立サービスで設立

- 法人設立ワンストップサービスで設立

- 専門家に依頼・代行してもらい設立

それぞれメリット・デメリットがあるので、自分に合った方法を選びましょう。

方法①法務局で設立

画像出典:法務局

登記書類の最終的な提出先となる法務局では登記書類の準備ができるように案内されています。

国が運営しているため安心感がある一方で、説明がかなり専門的なので、初心者にはかなり難しい点がデメリットです。

また、月曜日から金曜日まで(国民の祝日・休日、年末年始を除く)の8時30分から21時までしか使えない、申請用総合ソフトのインストールがWindowsのみ対応(Macの場合仮想OSを使用しなければならない)といった点にも注意しましょう。

方法②クラウド会社設立サービスで設立

「マネーフォワード クラウド会社設立」のような、クラウド会社設立サービスを利用する方法です。

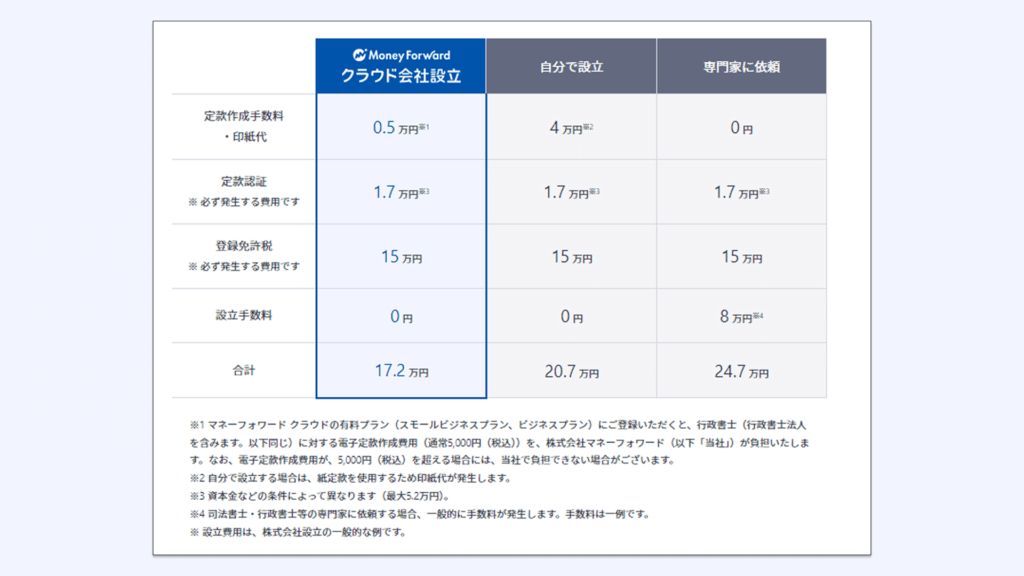

メリットは、サービス料は0円で利用できるサービスが多い、民間企業が提供しているので直観的に使いやすい、会社設立に必要な書類も自動作成できる、といったことが挙げられます。基本的には、どのクラウド会社設立サービスも以下のような価格帯で会社設立ができます。

画像出典:マネーフォワード クラウド会社設立の例

デメリットとしては、株式会社や合同会社にしか対応していないサービスが多い点や、類似のサービスが複数あるため人によっては迷ってしまう点が挙げられます。

会社設立の際に大変さを感じやすい点としては、「申請書類の作成や会社設立のやり方・手続きを調べることが多い」ことが挙げられます。これらの手続きを簡単に行えるとスムーズに会社設立が進むため、近年では多くの起業家・個人事業主がクラウドで使える会社設立サービスを利用している調査結果もあります。

参考:起業家の知見から学ぶ会社設立時に知っておきたい7つのこと

方法③法人設立ワンストップサービスで設立

画像出典:法人設立ワンストップサービス

法人設立ワンストップサービスは、マイナポータルを通じて、法人設立に必要な諸手続きを一括して提出できるサービスです。このサービスは2020年1月20日に開始され、2021年2月26日からは定款認証や設立登記を含む全ての行政手続きがワンストップで可能になりました。

モダンなデザインで親しみやすいのがメリットである一方で、公的なサービスであるため、内容はやや専門的になっています。また、法人設立ワンストップサービスを使った申請の際は、マイナンバーカードが必要です。

方法④専門家に依頼・代行してもらい設立

人によっては、一番安心できる方法は、行政書士・税理士など専門家に代行をお願いすることかもしれません。会社設立後もお付き合いしたい行政書士・税理士などがいる場合は、法人登記の依頼をお願いするのも1つの手段です。

デメリットとしては、設立手数料がかかるのでコスト面で負担がかかる点や、忙しい士業の方の場合対応が遅くなるリスクがある、といった点が挙げられます。

会社設立の流れ・やることリスト

会社設立の流れを理解するために、まずは大まかに【会社概要の策定→定款作成・登記→設立後の手続き】の3ステップと理解しておくとよいでしょう。

その中で、「定款作成・登記」の部分が主な手続きとなります。この記事では、より分かりやすく解説するために、6ステップに分けて紹介します。

では、それぞれの手続きや方法について具体的にみていきましょう。

こちらの動画では、はじめての会社設立でやるべきことについてわかりやすく解説しています。記事と合わせてぜひご覧ください。

ステップ1.会社概要の決定

個人事業主が法人化する場合も、これから起業する場合も、まずはどのような会社を設立するか、会社の概要を決定しなければなりません。

このとき、以下の事項は最低限決めておく必要があります。

- 事業目的

- 商号

- 本店の所在地

- 資本金の額

- 発起人(出資者)

- 各発起人の出資額

- 発行可能株式総数

- 設立時に際して発行する株式の数

- 株式譲渡制限の有無

- 公告の方法

- 事業年度

- 設立時取締役・設立時代表取締役など

※各項目について詳しく知りたい方は、「会社設立時に決めておくべき事項」の見出しをご覧ください。

これらの事項は後述する「定款記載事項」となりますので、明確に定めておきましょう。

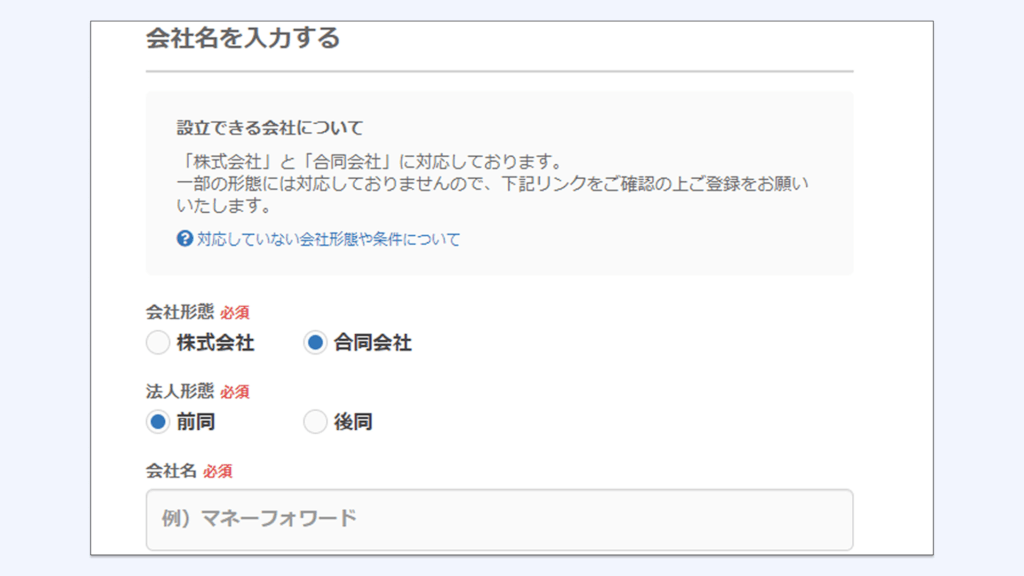

画像:マネーフォワード クラウド会社設立(執筆時のイメージ画像ですので、実際と異なる場合があります)

マネーフォワード クラウド会社設立では、上記画像のようにフォーム形式で合同会社の資本金入力などを簡単に行え、株式会社・合同会社設立に必要な書類を作成できます。

ステップ2.会社用の実印作成(任意)

会社設立時には、一般的に以下の印鑑を用意することが多くなっています。

- 代表者印(実印)

- 銀行印

- 角印

- ゴム印

もともと商業登記に実印が必要でしたが、令和3年2月15日よりオンラインで登録申請を行う場合は、印鑑の提出は任意になりました。

ステップ3.定款の作成・認証

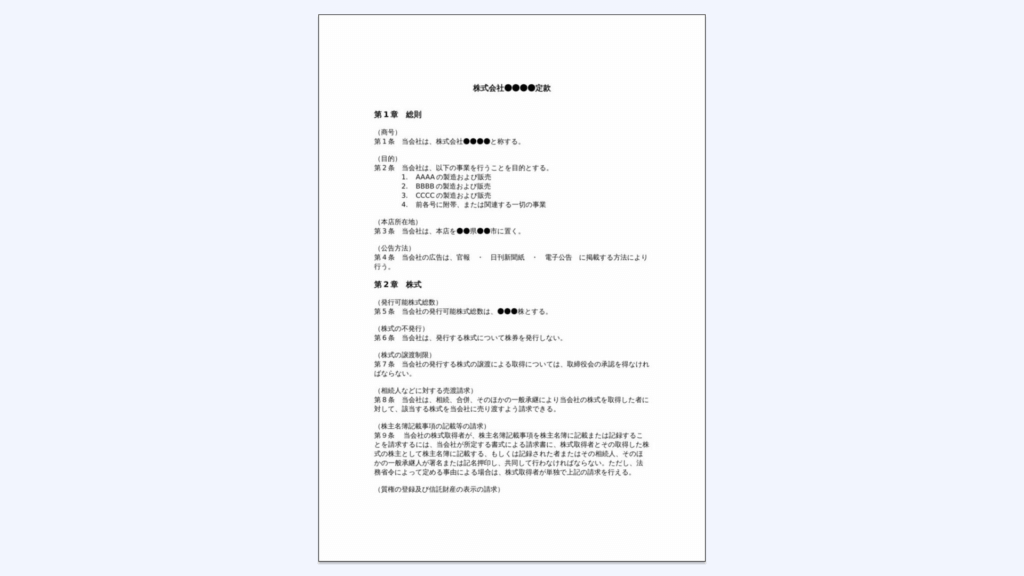

1.で決定した会社の概要について文書にまとめたものを「定款」といいます。

定款は「会社の基本ルール」とイメージしていただければわかりやすいでしょう。

株式会社の場合は、定款を作成した後、公証役場で定款が法令に基づいて作成されたことの証明を受けます。これを「定款の認証」といいます。

定款についてより詳しく知りたい方は、こちらの記事をご確認ください。

定款の準備を簡単に行う方法

画像:マネーフォワード クラウド会社設立(執筆時のイメージ画像ですので、実際と異なる場合があります)

「定款は記載すべき事項があってややこしい」と思う方も多いかもしれませんが、マネーフォワード クラウド会社設立では、定款の作成・定款の提出まで、フォームに1つずつ入力する形で行えます。

画像:マネーフォワード クラウド会社設立(執筆時のイメージ画像ですので、実際と異なる場合があります)

そのため、はじめての株式会社・合同会社設立でも、1ステップずつ分かりやすく進めていくことが可能です。

電子定款について

以前は書面による定款のみでしたが、PDF化された電子定款が認められるようになりました。電子定款を利用すると、印紙代4万円がかかりませんので、会社設立時の法定費用を抑えることができます。

なお、マネーフォワード クラウド会社設立では「電子定款」にも対応しています。

ステップ4.資本金の払い込み

発起設立の場合は発起人が、募集設立の場合は出資者全員が、発起人または設立時取締役のうち誰か1人の銀行口座に出資金を払い込みます。このとき払い込んだ金額が「資本金」となります。

資本金の銀行への払い込みは定款の認証を受ける前であっても問題ありません。

資本金についてより詳しく知りたい方は、こちらの記事をご確認ください。

ステップ5.登記申請書類の作成

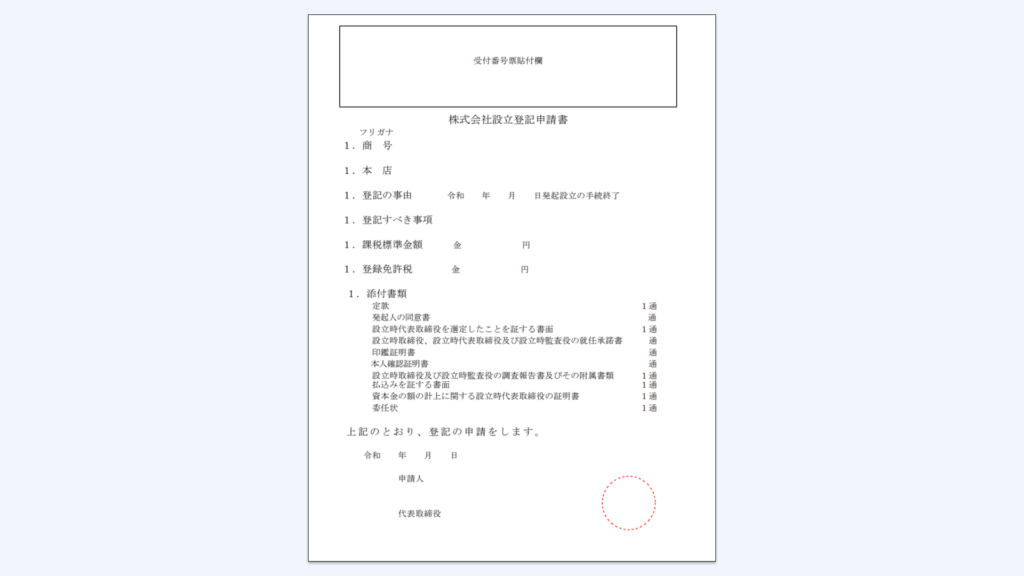

画像引用:商業・法人登記の申請書様式|法務局

次に会社の設立登記をします。登記をするためには、登記申請書を作成し、定款や資本金の払込証明書、役員の就任承諾書など必要な書類を添付して法務局へ提出する必要があります。

登記申請書の記載事項は商業登記法で定められており、この法令に従って作成されていなければ申請は却下されます。一般的には、登記実務の専門家である司法書士に作成を依頼することになります。

各書類について、その内容を詳しく知りたい方は「会社設立の必要書類の詳細とダウンロードページ」の見出しを参考にしてください。

登記申請書類の準備を効率化する方法

画像:マネーフォワード クラウド会社設立(執筆時のイメージ画像ですので、実際と異なる場合があります)

マネーフォワード クラウド会社設立では、出資金の払い込みや法務局への登記書類を提出といったステップも安心して行えるよう、やるべきことがステップごとに整理されています。

ステップ6.会社設立登記

会社の設立日は、原則として法務局に登記申請書を提出した日となります。そして、登記が完了すれば登記完了証が交付されます。

登記完了証が交付され、登記事項証明書や印鑑証明書、印鑑カードができるまでには、登記申請書を提出してから1週間から2週間ほどかかるでしょう。

登記前後に法務局で行う手続きについては、こちらの記事をご確認ください。

会社設立時に決めておくべき事項

「ステップ1.会社概要の決定」の見出しで紹介した、会社設立時に決めておくべき事項の、各項目について詳細を解説します。

事業目的

事業目的とは、その会社が何を事業内容とするか明示するためのもので、定款作成にあたって、必ず記載しなければならない事項です。その会社がどのような事業により収益を得るかを事業目的によって明らかにします。

以下の記事では、事業目的の書き方や事業別・業種別の事業目的一覧などを詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

商号

商号とは会社名のことで、会社を設立した際に登記簿に登録しなければいけない正式な名称です。「会社の種類は必ず表示する」「使える文字が限られている」…なとといったルールがあります。

商号に悩んでいる方は、複数の候補を出した上で検討したり、事業内容やサービスにちなんだ名前をつけたりするのも手段の一つです。

本店の所在地

本店所在地とは、登記簿上での会社の本拠のことを指します。

会社を設立する際は住所(本店所在地)を決める必要がありますが、法的な制限は特にありません。事務所としての利用が認められていない物件の住所は登記できませんが、自宅・賃貸事務所・レンタルオフィス・バーチャルオフィスなど、さまざまな物件を本店所在地として設定できます。

資本金の額

資本金とは、事業者が準備した会社の運転資金(設備投資含む)のことを指します。平成18年に商法(会社法)の改正があり、会社を設立登記する際の資本金は1円からでもできることになりました。一方で、資本金額が200万~500万円の企業がもっとも多いことが国税庁のデータから明らかになっています。

発起人(出資者)

発起人とは、実質的には「会社を設立する人」です。つまり、法律的には発起人として「定款に署名または記名押印した人」を指します。

株式会社の発起人と株主の違いは混同しやすいですが、発起人は、会社が成立するまでの役割であり、会社成立後は株主という立場になります。そのため、もともとの発起人であることには変わりありません。一方、株主は会社への出資者であり、もとの発起人が株主になることはあっても、発起人でなかった株主が、後から発起人になることはありません。

各発起人の出資額

会社設立の際には、発起人が出資する出資額の合計を記載する必要があります。

発行可能株式総数、設立時に際して発行する株式の数

発行可能株式総数は、株主総会の決議なしで発行できる株式の数のことです。(会社が発行できる株式数の上限という意味ではありません。)

発行可能株式総数は定款記載事項であり、登記事項でもあります。つまり、のちのち変更するには株主総会の決議と登記手続・費用が必要になります。したがって発行可能株式総数は少なくせずに、できるだけ余裕を持たせるようにした方が良いでしょう。

株式譲渡制限の有無

譲渡制限会社とは、すべての株式の譲渡についての制限規定を持つ会社のことです。

譲渡制限会社においては、取締役会(取締役会を設置していない会社の場合は株主総会)によって承認を得られない限り、いかなる株式も譲渡することができません。

公告の方法

会社法第440条で、株式会社は貸借対照表を公告しなければならないと定めています。会社の公告方法には、官報・日刊新聞紙(時事に関する事項を掲載するもの)・電子公告の3種類があります。

公告の方法については、こちらの記事に詳しく記載しています。

事業年度

事業年度とは、決算書類を作成する対象となる一定の期間のことです。

定款への事業年度の記載は任意であるため、必ずしも記載しなくても良いとされています。しかし、決算や法人税の確定申告のため、定款に事業年度を記載しない場合は、設立から2ヶ月以内に所轄の税務署長へ事業年度を届け出る必要があります。

設立時取締役・設立時代表取締役など

取締役(合同会社、合名会社、合資会社は取締役という名称はなく、代わりに業務執行者が存在)は、会社設立時に選任が必要となります。

一方で、監査役、会計参与も、取締役会の設置会社の場合は会社設立時にいずれか選任する必要がありますが、取締役会を設置しない会社では必ずしも選任が必要ではありません。

会社設立の必要書類

ここでは登記に必要な書類について、1つずつ詳しく解説します。マネーフォワード クラウド会社設立でも自動出力が可能です。

▼登記申請書や準備が必要な各書類についてより詳しく知りたい方は、こちらの記事をご確認ください。

①登記申請書

会社名(商号)や本店所在地、登録免許税の金額や添付書類の一覧などを記載する書類です。

記載内容はある程度決まっているため、一般的にテンプレート、雛形を用いて作成します。

法務局の「商業・法人登記の申請書様式」からダウンロードできるほか、マネーフォワード クラウド会社設立でも以下のテンプレートをご用意しています。

②登録免許税の収入印紙を貼付した台紙

登録免許税は収入印紙で納付するため、金額に応じた収入印紙を台紙に貼り付けて提出する必要があります。

この際の注意点が「収入印紙の消印」です。会社設立登記手続きの場合は登録免許税法第25条に基づいて、収入印紙への消印は登記機関によって行われなければならないため、提出をする際には消印をしてはいけないことになっています。なお合計で登録免許税の金額を満たしていれば問題ないため、収入印紙の額面の組み合わせは問われません。

③登記すべき事項

「登記すべき事項」は株式会社、合同会社等によって内容が大きく異なります。

法務省作成の例を参照しながら、テキストデータで作成しましょう。登記すべき事項は申請用紙を使って書面で提出することもできますが、CD-R、CD-ROM、DVD-R,DVD-ROMでの提出が可能です。

④定款(紙または電子定款)

定款とは、簡単にいうと、会社の基本的なルールを定めた書類です。会社法によって、定款に記載すべき事項や公証人役場での認証などが定められています。

商号や所在地などの情報だけでなく、法人の決まり事なども記載されているため、いわば、法人における憲法的な意味合いを持ちます。

日本公証人連合会の定款等記載例が参考になるほか、マネーフォワード クラウド会社設立でも以下のテンプレートをご用意しています。

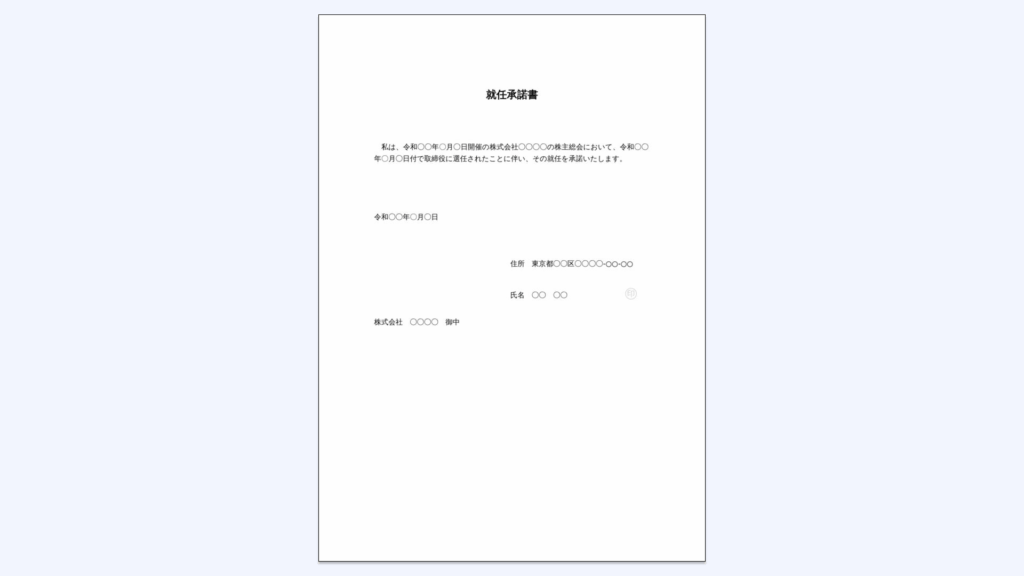

⑤就任承諾書 (代表取締役、取締役、監査役)

就任承諾書とは、会社の役員に就任することを承諾したと証明するための書面です。役員は、会社から委任を受けて役員となるので、就任する際には承諾が必要となります。

就任承諾書は、会社設立において法務局に提出する設立登記申請書に添付する書類ですが、定款に設立時取締役及び設立時代表取締役の選任・選定の記載があり、尚且つこれらの者が発起人でもあるときは、就任承諾書作成は不要です。

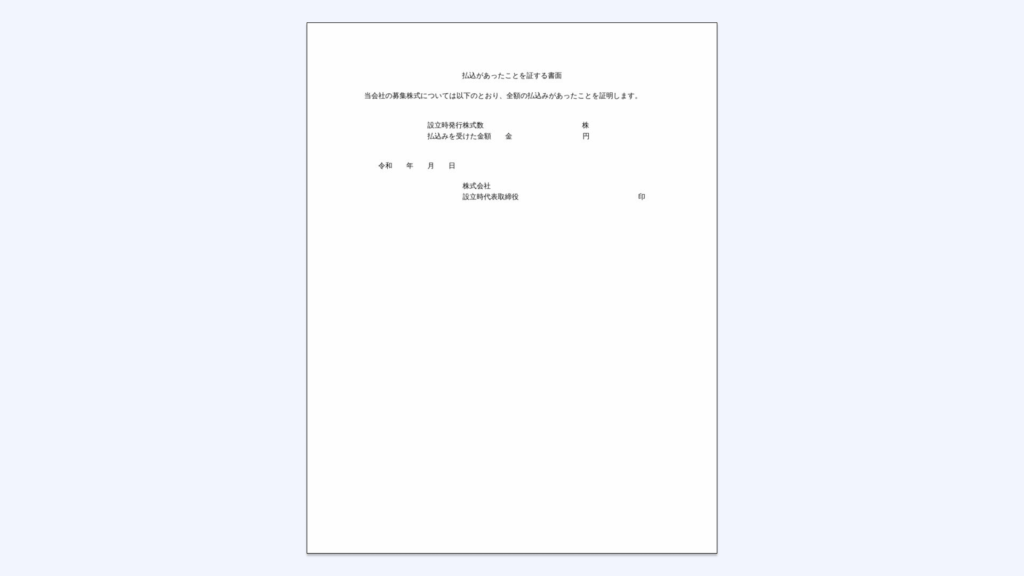

⑥払込証明書

払込証明書は資本金の払込があったことを証明する書類で、設立時発行株式数や払込を受けた金額、日付などが記載されています。会社の発起人名義の口座に出資者から資本金が振り込まれたら、払込証明書を作成します。

払込証明書が必要になるのは「会社設立の登記申請を行う場合」と「資本金を増資して変更登記を行う場合」です。

⑦印鑑(改印)届出書

会社の実印を作成したら「代表社印」として法務局に対して印鑑登録を行います。印鑑を登録するための必用書類が印鑑(改印)届出書です。

印鑑届出書を提出することで、印影(印鑑の朱肉の跡)や会社名・屋号、住所、代表者の役職、氏名、生年月日などの情報が法務局に登録されます。そのため、登録された印鑑の印影を持つ印章がその法人の所有する物であることを証明することが可能です。個人が市区町村役場に印鑑登録をして実印を作るのと同様です。また、実印を押した書類の信用性を確保することもできます。

法務局の「印鑑(改印)届出書」からダウンロードできます。

⑧発起人の決定書

発起人の決定書とは、発起人全員の合意の元に本店所在地が決定されたことを証明するための必要書類です。ただし次の2つの条件のうち、1と2両方を満たす場合か1を満たす場合はこの書類は不要となります。

1.定款で本店所在地を番地まで含めて記載している。

2.公告方法に電子公告以外を選択している。

2だけを満たしていても本店所在地を番地まで含めて決定されたことは証明できないため、発起人の決定書が必要となります。

⑨取締役全員の印鑑証明書

取締役会を置かない会社の場合、取締役全員の印鑑証明書を他の会社設立登記の必要書類とともに提出しなくてはなりません。取締役会を置いている場合は、代表取締役の印鑑証明書のみの添付となります。

会社設立に必要な費用

株式会社の設立費用

株式会社の設立費用は、合計金額は約20~25万円であり、主に以下のような費用がかかります。

| 株式会社の設立費用 | |

|---|---|

| 定款用収入印紙代 | (紙)4万円 (電子)ー |

| 定款認証にかかる手数料 | 3万~5万円* |

| 謄本代など | 約2,000円 |

| 登録免許税 | 15万円~ |

*資本金100万円未満の場合:3万円、100万円以上300万円未満の場合:4万円、その他の場合:5万円

合同会社の設立費用

一方で、合同会社を設立する場合の費用は、合計金額は約10万円~であり、主に以下のような費用がかかります。

| 合同会社の設立費用 | |

|---|---|

| 定款用収入印紙代 | (紙)4万円 (電子)ー |

| 定款認証にかかる手数料 | ー |

| 謄本代など | ー |

| 登録免許税 | 6万円~ |

▼会社設立に必要な費用についてより詳しく知りたい方は、こちらの記事をご確認ください。

マネーフォワード クラウド会社設立の場合は、電子定款の利用で、上記のように合同会社の設立にかかる費用のコストを抑えることが可能です。

会社設立後に必要な手続き

無事に設立登記申請が受理され会社が設立されたとしても、各種届出など会社設立後に必要な手続きもあります。ここでは、会社設立後に必要な手続きを見ていきましょう。

会社の口座開設を行う

会社設立が完了したら、会社名義の口座を開設します。審査基準は個人の場合よりも厳しく、開設まで時間がかかることが多いので、会社設立後すみやかに手続きをしてください。

口座開設に必要な書類は以下の通りです。

- 会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

- 定款

- 会社印

- 代表者の印鑑証明書

- 代表者の実印

- 代表者の身分証明書

- 会社の概要がわかる資料

なお、金融機関によって口座開設に必要な書類や資料は異なります。事前に金融機関のホームページなどを確認してください。

税務署・都道府県税事務所・市区町村役場へ法人設立届出書を提出する

会社を設立した後は2か月以内に、法人設立届出書を税務署・都道府県税事務所・市区町村役場へ提出する必要があります。

また、青色申告承認申請書も同時に提出するようにしましょう。青色申告承認申請書の提出は、その後の会社経営に大きな影響を及ぼしますので、忘れずに行ってください。

法人設立届出書の書き方は、こちらの記事をご確認ください。

従業員を雇う場合の手続き

従業員を雇う場合は、税務署へ「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」の提出、及び社会保険事務所や労働基準監督署、ハローワークへ各種届出が必要になります。

給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書の書き方や、そのほか会社設立後に必要な手続きについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

会社を設立するメリット

ところで事業を始めようと思ったら、会社を設立するか個人事業主としてやっていくのかどちらの方がいいのでしょうか?

まずここでは、会社を設立するメリットを解説します。

信頼を得られる

会社を設立するとなれば、住所や代表者名、資本金の額、役員などを記述した必要書類を法務局へ提出し、登記する必要があります。そのため取引先の企業などから、法人化に向けてしっかりと準備してきたとみなされ、信頼が得られます。

節税できる

個人事業の場合の所得税は、課税所得が900万円を越えると税率が33%、最高で45%にもなります。一方法人の場合には、最大でも23%程度です。

また個人事業主が会社設立によって税率差による節税の恩恵にあずかれるのは、一般に個人事業主の課税所得が 330万円を超えてくるところです。このタイミングで個人の所得税率+住民税率が法人税を上回りますので法人設立が有利となります。

この場合、節税の面からも法人にするメリットがあると言えるでしょう。

会社設立による節税メリットに関しては、こちらの記事もご覧ください。

融資・資金調達を行いやすい

個人事業はお金の管理が曖昧になりがちですが、法人の場合は厳しく財産管理されているため、融資を受ける際に金融機関もすぐに資産を把握することができます。それにより、融資判断がしやすくなる可能性があるのです。もちろん、個人事業主であってもしっかりと管理をしていれば資金調達は可能です。

決算月を自由に決められる

個人事業主は、毎年1月1日から12月31日までの1年間で会計を行うことが定められているため、決算月は12月です。一方法人の場合は自由に事業年度の決算時期を設定できます。そのため、業務が忙しい時期を避けて決算事務を行うことができる点は大きなメリットとして挙げられるでしょう。

会社設立時の決算月の決め方に関しては、こちらの記事もご覧ください。

相続税対策になる

個人事業の場合は、その経営者が死亡すると財産すべてが相続の対象となります。しかし会社設立をすると、相続財産の分配や相続時の財産評価の面でメリットがあります。特に、税率が高くなる多額の相続財産がある場合に効果的です。

会社設立で相続税対策する方法に関しては、こちらの記事もご覧ください。

経費として扱える項目が増える

法人となることで信用力が増すため、経費として認められる項目が増えます。役員報酬・人件費・地代家賃・消耗品費・交際費・水道光熱費・旅費交通費・修繕費・通信費・租税公課…など、事業に関連しているものに関しての経費が認められやすくなるため、所得税や法人税の節税効果があります。

たとえば、業務用車両の場合、個人事業主の場合だと、プライベート用と事業用の利用割合に応じて経費とすることができますが、会社の場合は業務用車両を個人利用するという想定がないため、基本的には全額経費となります。

(減価償却で、一定額を費用として毎年処理する必要はあります)

社会保険に加入できる

会社を設立したら、健康保険法・厚生年金保険法などに基づき、社会保険に加入する義務があります。

個人事業主ですと、自己負担で保険に加入しなければなりません。しかし、法人として会社設立を行うことによって、従業員も含めて保険料の負担を抑えることが可能です。

なお、マネーフォワード クラウド会社設立では、会社設立後の各行政機関(年金事務所、税務署、都道府県税事務所、市町村役場、労働基準監督署、ハローワーク)への手続きに必要な帳票の出力も行えます。

法人口座や法人クレジットカードを作れる

法人として銀行口座を開設することで、信用度の向上や経営状況の把握、融資を受ける際などに役立ちます。

また、事業関連の支払いをすべて法人カードにまとめると、経費管理がしやすくなるでしょう。ほかにも、ポイントが貯まる・クレジットカードに付帯したサービスを利用できるというメリットもあります。

欠損金を10年間繰越できる

欠損金とは、法人税を計算する際の所得計算において、所得が赤字である場合の金額のことです。

法人税法において青色申告の承認を受けている場合は、欠損金が生じた事業年度の翌年度以降に、欠損金を繰り越すことができます。(つまり、将来の一定期間の間に発生した所得(黒字)と相殺することが認められています。)

平成30年4月1日以後に開始する事業年度の場合、10年間繰り越すことが可能です。

会社を設立するデメリット

会社を設立するデメリットとしては、以下のようなものが挙げられます。

- 赤字でも法人住民税がかかる

- 会社の設立・運営、解散に費用がかかる

- 社会保険へ加入しなければならない

- 個人事業主ではなかった事務的な負担が発生する

会社の設立には、定款の作成、登記などが必要であり、多少の手間がかかるため、人によってはデメリットに感じるでしょう。

マネーフォワード クラウド会社設立では、最大11種類の必要書類が自動で用意できるので、効率的に会社設立の準備が可能です。

個人事業主が会社設立(法人化)する判断軸

画像:先輩起業家が一番困ったことは?【会社設立の意思決定調査】

「会社設立の意思決定調査」によれば、個人事業主から法人成りをする方は57.8%で、特に調査時点で法人設立1~3年目以内の方は、個人事業主から法人成りをする割合が多い結果でした。

一方で、個人事業主をせずにいきなり法人を設立する人も42.2%と一定数おり、必ずしも個人事業主を経由する必要はないことがデータからも読み取れます。

画像:先輩起業家が一番困ったことは?【会社設立の意思決定調査】

個人事業主から法人化した理由としては、法人の信頼性、事業拡大、節税対策の3つの理由がトップ3。これらに当てはまる個人事業主の方は、法人成りを検討してみてもよいでしょう。

その他の回答としては「税務調査がきっかけ」「育児を大切にしたかった」「家族を雇用したかった」「フリーランス仲間で会社運営を行うことになった」などが挙げられました。

個人事業主が会社設立(法人化)を検討すべきタイミング

個人事業主が事業を継続したまま、会社組織を法人に変更することを「法人化」あるいは「法人成り」と呼びます。

事業が継続しているので、外観上は同一組織のように思えますが、個人と法人格は別物として捉えます。法人設立の時点で一旦個人事業を廃業し、新たに法人として事業を始めると考えるのです。

法人化するタイミングとして最も重要なのが「消費税の納税義務」です。

消費税は、課税売上高が1,000万円を超えた年の「翌々年」から納税義務が生じます。したがって、課税売上高が1,000万円を超えた年の「翌年」までに法人化してしまえば、消費税の納税義務がなくなるということです。

さらに、法人設立後は2年間、消費税の納税義務が発生しませんので、免税期間を延長することができます。

【無料の資料はこちら】創業支援に強い税理士が解説!法人化を検討すべき7つのタイミングとは

会社設立時に使える助成金・補助金

会社設立時に活用できる助成金や補助金の種類をいくつか取り上げます。

- 地域中小企業応援ファンド(スタート・アップ応援型)

- 研究開発型スタートアップ支援事業

- 事業承継・引継ぎ補助金

- 小規模事業者持続化補助金

- ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助

- IT導入補助金

- キャリアアップ助成金

- 地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)

※執筆時点の情報です。最新情報は公式サイトでご確認ください。

なお助成金・補助金の違いですが、助成金は、労働環境の整備や雇用の確保などを支援する目的などで支給が行われます。代表的なのが、厚生労働省の事業主を対象にした雇用関係助成金です。一定の要件を満たした雇用維持や雇い入れなどに関して助成金が支給される制度になります。

補助金は、国や地方自治体の政策目的のための制度です。補助金額は100万円単位から億単位にのぼることもあり、魅力的な制度となっていますが、助成金よりも受給のハードルは高めです。

創業時の資金調達マニュアル

「創業時の資金調達マニュアル」では、起業・創業前後で活用したい「資金調達方法」について分かりやすくまとめていますので、併せて参考にしてみてください。無料でダウンロードいただけます。

無料サービスの活用で自分で簡単に会社設立した事例

マネーフォワード クラウド会社設立は、会社名や代表・事業目的などの情報をフォームに沿って入力するだけで、会社設立に必要な書類を作成できるサービスです。

サービス利用料は0円で、電子定款の利用で最低3.5万円を節約することも可能となっています!

個人事業主から法人化した事例

ーー会社設立には、自分で手続きする方法と、専門家に依頼する方法がありますが、自分で手続きする方を選ばれた理由は?

会社設立についてネットで色々調べてみたところ、自分で簡単にできるサービスもあると知りました。

費用、手間、時間をかけたくなかったので、自分でできることは自分でやろうと思いました。他のサービスは、営業が頻繁に来たり、自分が希望していた合同会社に対応していなかったので、最終的に「マネーフォワード クラウド会社設立」を選ぶことになりました。

サクサクと迷うこともなく簡単に最後まで進めることができ、申し込みから2週間足らずで法人化することができました。

起業時に会社設立した事例

ーーマネーフォワード クラウド会社設立は無料&簡単そうだった

社会保険のことなどを考えると2020年4月には会社を作りたかったので、早速設立の流れをネットで検索したら、今度はマネーフォワード クラウド会社設立が引っかかったんです。簡単に手続きができそうでしたし、サービス利用料金が無料だったので使ってみることにしました。

いくら簡単と言ってもそれなりに大変だろうと思っていましたが、実際は時間も負担もかかりませんでした。

特にステップごとに「なにをやるか」が可視化されているのは安心感がありましたね。やるべきことをあらかじめ理解できていると無駄に心配することもありません。

あとは、フォームに情報を入れると書類が自動作成されるのはとても助かりました。書類の定型文などをいちいち調べる必要がないんですよね。結果的にたった数週間で会社を設立することができました。

なお、マネーフォワード クラウド会社設立なら、設立時に必要となる印鑑の購入や、設立後に必要な書類の作成、銀行口座の開設も可能です。

会社設立の方法は理解できましたか?

画像:先輩起業家が一番困ったことは?【会社設立の意思決定調査】

マネーフォワード クラウド会社設立が、会社設立経験者1,040人を対象に、2024年に行った調査によれば、64.7%が会社設立の手続きに何かしらの大変さを感じていた状況です。特に、記憶がまだ新しい会社設立1年目以内の場合は44.4%が「大変だった」と回答しました。

株式会社を設立する際は、多くの煩雑な手続きが発生します。事前に方法や要件を確認してから計画的に行わなければ、設立自体が遅れ、計画通りの事業活動ができなくなってしまうでしょう。

また、登記が完了し会社を設立した後も、税務署等へ必要な届出を行わなければなりません。これを怠ると会社の信用性にも影響が及び、思わぬ損失を生むこともあります。

必要な手続きは期限内にきちんと行いましょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

会社設立手続きの関連記事

-

会社設立のメリットとデメリットとは

-

会社設立の種類と特徴、メリットについて詳しく解説!

-

会社設立代行は自分で手続きするより安い?0円のサービスについても解説!

-

会社設立の手続き|設立後に対応すべき手続きとは?

-

会社設立時は一人社長でも社会保険加入が必須!手続きの流れ・必要書類を解説!

-

株式会社設立にかかる期間・日数は?会社設立に必要な手続きも解説!

-

会社設立時に法務局で行う手続きは?登記前後にやるべきことをわかりやすく解説!

-

会社設立時か設立後か?税理士に依頼するタイミング・相場・メリットとは

-

会社設立の方法や費用、メリットデメリットについて徹底解説

-

会社設立時に必要な取締役の人数は?役員構成の決め方を解説!

新着記事

鍼灸院を開業するには?必要な費用や許認可、流れを解説

鍼灸院の開業は、多くの鍼灸師にとって夢の実現です。しかし、実際に開業するとなると、さまざまな準備や手続きが必要となり、何から手をつければよいか迷ってしまう方もいるのではないでしょうか。 この記事では、鍼灸院を開業するために必要な費用、許認可…

詳しくみる訪問介護を開業するには?必要な要件や手続きの流れを解説

日本の急速な高齢化に伴い、住み慣れた自宅での生活継続を支援する「訪問介護(ホームヘルプサービス)」の需要はますます高まっています。利用者の方々の尊厳を守り、質の高いケアを提供することで、地域社会に貢献できる訪問介護事業は、非常にやりがいのあ…

詳しくみる皮膚科を開業するには?必要な資格や資金、手続きの流れなどを解説

皮膚科医として経験を積み、専門知識を深める中で、「自身のクリニックを持ち、理想とする医療を提供したい」と考える先生方も多いことでしょう。地域に根ざし、患者さん一人ひとりと向き合い、皮膚の健康とQOL(生活の質)向上に貢献できる皮膚科クリニッ…

詳しくみる八百屋の開業は難しい?必要な準備や開業の流れを解説

新鮮な野菜や果物が並び、店主と客の会話が弾む。そんな地域に根ざした「八百屋」に憧れ、自分の店を持ちたいと考える方もいらっしゃるでしょう。旬の味覚を届け、人々の健康的な食生活を支える八百屋は、非常にやりがいのある仕事です。 しかし、スーパーマ…

詳しくみる動物病院を開業するには?必要な許認可や資金、手続きの流れを解説

近年、日本ではペットの高齢化や飼い主のペットに対する健康意識の高まりから、獣医療へのニーズは多様化・高度化しています。ペットにかける費用も増加傾向にあり、市場としては成長が見込まれます。 しかし、開業には周到な準備と専門的な知識が不可欠です…

詳しくみる代理店ビジネスを開業するには?種類や費用、開業の流れを解説

「代理店ビジネス」と聞いて、あなたはどのようなイメージをお持ちですか? 自分でゼロから商品やサービスを開発する必要がなく、既に実績のある商材を取り扱えるため、比較的リスクを抑えて始められるビジネスとして、近年注目を集めています。 この記事で…

詳しくみる