- 更新日 : 2023年11月30日

農業経営者になるには?収入の目安や成功するためのポイントも解説!

農業は自然に囲まれながら自分の手で農作物を育て、その成長ぶりを見て・感じることができるという魅力があります。一方で、「大変そう」「収入が低そう」というイメージもあるかもしれません。

今回は農業経営者になりたいと考えている方のために、農業の現状と課題や農業への参入方法、農業経営者の収入の目安、成功するためのポイントについてご紹介します。

目次

日本の農業経営の現状と課題

日本の農業経営の一番の課題は人手不足と高齢化です。農林水産省の調査によると、2005年の基幹的農業従事者数(15歳以上の世帯員のうち、本業として自営農業に従事している者)の人数は約224万人でしたが、2020年には約136万人であり、15年で4割も減少しています。

また、2020年の基幹的農業従事者の平均年齢は67.8歳であり、49歳以下の割合は11%です。今後も基幹的農業従事者が減少していくことは容易に予測できます。

早急な人材確保が喫緊の課題であり、そのためには農業従事者の待遇向上や農業の魅力を若者に発信していくといった施策が重要であると考えられます。

農業経営者になるには?

農業経営者になるためには何通りかの方法があります。それぞれ見ていきましょう。

農業法人や自営農家に就職・転職する

まずは農業法人や自営農家に就職・転職するという方法があります。働きながら農業のノウハウを学んでいけば将来的に独立できる可能性が高まります。農業専門の就職・転職サイトもあるので、こうしたサービスを使うことでスムーズに就職できる可能性が高まります。

また、前述の通り農業従事者の高齢化が進んでおり、後継者不足が課題となっています。後継者がいない農業法人の経営者や農家の方から受け継ぐという方法もあります。この場合、畑や農機具、設備、そしてノウハウはそのまま使える場合もあるので、少ない初期投資で農業経営者になることができます。

農業大学校に入学する

農業大学校とは農林水産省が所管している、農業従事者を育成するための教育機関です。原則2年間のカリキュラムで、講義や演習、実験、実習を通じて、農業に関する実践的な知識や技術を身につけることができます。入学試験は書類選考と面接なので、学力はほとんど関係ありません。

卒業後の主な就職先は農業法人や農業団体(JAなど)、研究機関などです。農業法人に就職した後は、前項の通り現場で農業のノウハウを学んで農業経営者を目指します。

農業に関する専門知識を理論的かつ体系的に学べるのが農業大学のメリットであり、実際に農業従事者あるいは後継者が通っているケースも少なくありません。

地域おこし協力隊に入る

地域おこし協力隊とは、過疎や高齢化が著しい地域において地域外の人を受け入れて地域協力活動をしてもらい、若者の定住を図る取り組みです。任期は1~3年で地域おこし協力隊に参加している間は給料が支給されます。

地域協力活動の一環として農林水産業への従事も含まれているので、地域おこし協力隊として農業体験を行って農業従事者になる方法もあります。実際に定住した隊員のうち、1割が就農しているそうです。

農業経営者やその家族と結婚する

独身の方であれば農業経営者やその家族と結婚するという方法もあります。例えば、農業従事者の息子や娘、あるいは孫と結婚すれば、将来的に家業を継いで農業経営者になれる可能性もあります。最近では農業経営者や従事者に特化した街コンやお見合いパーティ、さらには結婚相談所や婚活サービスも登場しています。

農業経営者の収入の目安は?

農業法人の場合、「農業所得」が年収にあたります。農林水産省が発表している『農業経営統計調査』によると、2021年度の農業法人の農業所得は424万円という結果となっています。ちなみに、国税庁が発表している『民間給与実態統計調査』によると、2021年度の資本金2,000万円未満の企業における役員給与の平均は592万円となっているので、他業種の経営者と比較すると農業経営者の年収は低いと思われるかもしれません。

ただし、農業経営者の中には副業として農業をされている方や、定年退職後にマイペースに経営されている方もいます。本業で農業経営をされている方の中には年収1000万円以上を稼ぐ方もいるようです。

また、分野によっても大きく収入は異なります。2021年度の場合、酪農従事者の平均所得は736万円、ブロイラー養鶏従事者は625万円でした。

農業経営者として成功するためのポイントは?

ただ漫然と農作物を育てて市場に出荷するだけでは、なかなか収入をアップさせることはできません。ここからは農業経営に成功するためのポイントについてご紹介します。

生産性を向上させる

まずは生産性の向上がカギとなります。高性能な農業機械や農機具を使えば、大幅に生産性を向上させられるかもしれません。また、作物に合わせた肥料を使えば、生育を促進させ、品質が高い作物を収穫することができるようになるでしょう。

農作物をブランド化する

農作物をブランド化することで、販売価格の上昇ひいては売上アップにつながります。例えば、「苅部(かるべ)ネギ」というブランドがあります。横浜市で13代続く農家の苅部農園が開発したネギの品種です。独自に品種改良を重ね、甘みがあって柔らかいことから、市場から高い評価を得ているようです。

このように、作物をブランド化し、作り手の歴史や栽培方法、味の特徴を訴求することで、売上が大幅に向上する可能性があります。

販路を拡大する

これまで農作物は農協(JA)を通じて卸売市場に流通させるのが主な販路でした。しかし、これ以外にも別の販路を開拓することで、売上アップにつながる可能性があります。

例えば、ネット通販を利用し、前述の通り農作物をブランド化して特徴を訴求することで、高値で売れる可能性があります。また、近年では日本の農作物が海外で高い評価を受けているので、海外に目を向けてみるのもいいかもしれません。

農作物を加工して出荷する

農作物をそのまま売るのではなく、加工することで付加価値が高まります。例えば、収穫した野菜を使って漬物を作る、卵を使ってケーキやプリンを作る、牛乳を使ってバターやチーズを作るといった方法が挙げられます。これらもブランド化してネットなどで販売すれば、売上アップにつながる可能性があります。

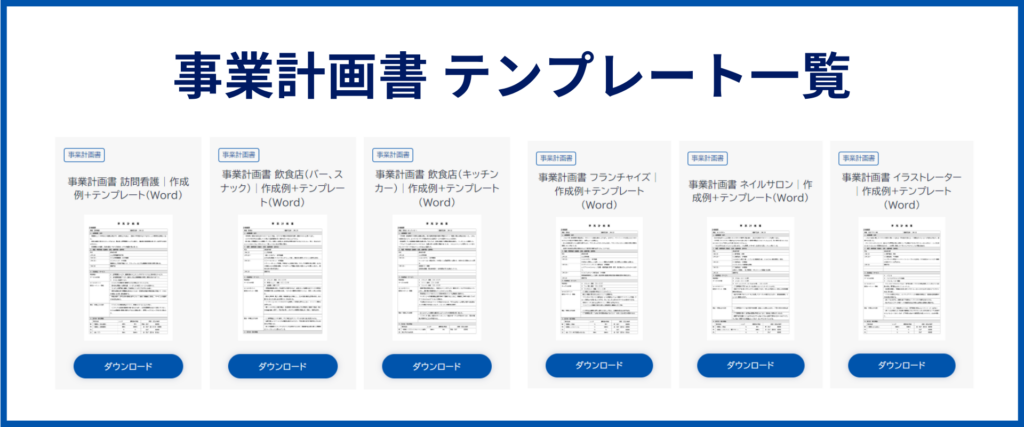

農業の開業向けの事業計画書テンプレート(無料)

こちらから自由にお使いいただけるので、ぜひご活用ください。

農業経営者には夢がある。自然が好きな方はいかが?

高齢化や後継者の減少など、日本の農業の現状は良いとはいえません。しかし、農業は人々の食卓を支える重要な産業です。品質の高い農作物は国内外で高い評価を受け、高値で取り引きされます。工夫次第では農業で大きく稼ぐことも十分可能です。

「農業に興味がある」、「自然の中で仕事をしたい」という方は、農業経営者を目指してみてはいかがでしょうか。

よくある質問

農業経営者になるには?

農業法人に就職・転職する、農業大学校に入学する、地域おこし協力隊に入る、農業経営者やその家族と結婚するといった方法があります。詳しくはこちらをご覧ください。

農業経営者として成功するためのポイントは?

生産性を向上させることと、農作物のブランド化や販路拡大、付加価値を高めるなどの方法で売上を向上させることが大切です。詳しくはこちらをご覧ください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

経営指針とは?企業事例5つも紹介

経営理念や経営方針といった「経営指針」を定めている企業は数多くあります。会社を設立するにあたって、絶対的登記事項である「目的」とは別に経営指針を謳う理由とは何でしょうか。今回は、経営指針の読み方や、経営指針の実例を紹介しながら解説していきま…

詳しくみるPLとBSは経営の基礎!見方や押さえる項目を知り利益を正しく把握

財務諸表として、損益計算書(PL:Plofit and Loss Statement)や貸借対照表(BS::Balance Sheet)はその決算における重要な報告書です。 この記事では、PLやBSの読み方についてわかりやすく説明します。あ…

詳しくみる経営課題とは?具体例8つ・中小企業の課題5つ

経営課題とは、現実と経営ミッション・ビジョンとの間に差が存在する場合に、その差を解消するために設ける課題です。経営課題の具体例としては、収益性向上や人材育成に関する課題があります。中小企業の場合は、価格転嫁や物価高騰などの問題が、特に重要な…

詳しくみるビジネスモデルの4つ分析方法・フレームワーク

ビジネスモデルとは、企業が商品やサービスなどの付加価値を提供し、事業で利益を生み出す仕組みのことです。企業の存続と成長のためには、収益性に優れ、独創的で面白いビジネスモデルを構築する必要があります。今回は、ビジネスモデルとは何か、自社のビジ…

詳しくみる経営分析とは?正しい手法や指標を解説!

世の中には多くの企業が存在しますが、その中で勝ち残り、長く事業を行うためには企業努力が不可欠です。 経営を行うにあたっては、「どのような点に問題があるのか」また「どのような手法や指標を用いて経営を円滑に継続させるか」が非常に重要です。 企業…

詳しくみる経営課題はDXで解決する?その必要性や取り組む際の注意点を解説

中小企業の経営者にとって、経営課題をいかに解決するかは重要な課題です。経営にDXを導入し、データ活用や分析で正しい経営判断を行い、会社の問題の解決を図ることが、経営陣にこれからますます求められます。 ここでは、経営課題をDXで解決する必要性…

詳しくみる