- 更新日 : 2025年10月16日

【テンプレ付】法人登記の手順や流れ8ステップ!会社設立を自分や依頼するケース別に解説

法人登記は、会社設立に欠かせない手続きですが、「何から手をつければいいのか」「流れが複雑でわかりにくい」と感じる方も少なくないでしょう。法人登記の一連の流れは、準備から申請、完了後の手続きまで、いくつかのステップに分かれています。

各段階でやるべきことを事前に把握しておくことで、ご自身で手続きを進めることも可能です。

本記事では、会社設立の準備から法務局への申請、登記完了後に必要な行政手続きまでを、期間や費用も踏まえてステップごとにわかりやすく解説します。

目次

法人登記の手順や流れ、会社設立までの8ステップ

法人登記の進め方について、ここでは、株式会社を設立する場合を例に、基本的な流れを8つのステップに分けて解説します。

ステップ1:会社の基本事項を決定する

まず法人登記では、設立する会社の基本的な情報を決定します。ここで決める内容は、今後の事業の土台となり、定款や登記申請書を作成するうえで基礎的な情報となります。

会社の土台となる以下の項目を、発起人(会社設立を計画し、資本金を出資する者)や役員になるメンバーと話し合って決めます。

- 商号(会社名):

会社の名前。使用できる文字にはルールがあり、同一住所での同一商号は登記できません。類似の商号がないか、事前に調査します。 - 事業目的:

会社が行う事業内容。将来行う可能性のある事業も記載可能です。許認可が必要な事業は、定められた文言で記載することが求められます。 - 本店所在地:

会社の住所。賃貸物件を本店として登記する場合、事業所としての利用が契約上可能か確認します。 - 資本金の額:

事業の元手となる資金。事業計画や信用力を踏まえて、適切な額を設定します。 - 発起人と役員の構成:

会社設立の中心となる人(発起人)と、経営を担う取締役などの役員を決めます。 - 事業年度(決算期):

会社の会計期間。繁忙期や税務上のメリットなどを考慮して決定します。

ステップ2:会社の印鑑を作成する

会社の基本事項が決まったら、法人登記の申請やその後の会社運営で必要になる印鑑を作成します。一般的に、以下の3種類の印鑑を用意することが多いです。

これらの印鑑は、注文から完成までにある程度の日数がかかります。登記申請のスケジュールを踏まえ、早めに準備をしましょう。

ステップ3:印鑑証明書を取得する

登記申請には、会社の設立に関わる人の印鑑証明書が必要です。発起人と取締役に就任する人全員分のものを用意します。

印鑑証明書は、個人の実印が本人のものであることを公的に証明する書類です。市区町村の役所の窓口や、マイナンバーカードがあればコンビニのマルチコピー機でも取得可能です。ただし、コンビニ交付は自治体によって対応していない場合があります。お住まいまたは本籍地の自治体がコンビニでも対応しているかどうか事前に確認しましょう。

登記申請で提出する印鑑証明書は、発行日から3ヶ月以内のものと定められているため、取得のタイミングには注意が必要です。

この印鑑証明書に登録されている実印を、定款の作成や就任承諾書などの登記関連書類に押印することになります。

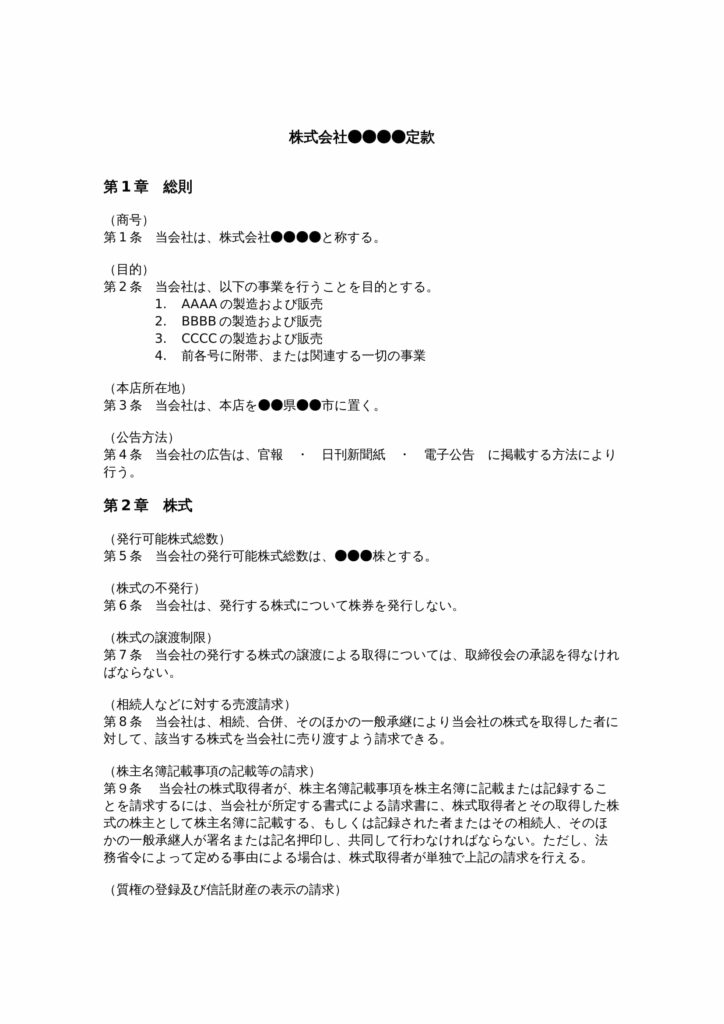

ステップ4:定款(ていかん)を作成する

定款とは、会社の組織や運営に関する基本的なルールを定めた書類で、「会社の憲法」ともいわれます。ステップ1で決めた会社の基本事項をもとに作成します。

定款に記載する内容は、会社法で定められており、以下の3つに分類されます。

- 絶対的記載事項:

必ず記載すべき項目。商号、事業目的、本店所在地、設立に際して出資される財産の価額またはその最低額、発起人の氏名・住所がこれにあたります。一つでも抜け漏れがあると定款そのものが無効になります。 - 相対的記載事項:

定款に記載して初めて効力が認められる項目。例えば、株式の譲渡制限に関する規定や、役員の任期などが該当します。 - 任意的記載事項:

上記の2つ以外で、会社法に違反しない範囲で任意に定められる項目。役員の員数や事業年度などがこれに該当します。

法務局のWebサイトや、日本公証人連合会の公式サイトに定款の記載例がありますので、参考にしながら作成を進めるとよいでしょう。

ステップ5:定款の認証を受ける(株式会社の場合)

作成した定款は、株式会社を設立する場合、公証役場で認証を受けなければなりません。これは、定款の内容が法的に正しく作成されていることを、公証人に証明してもらう手続きとなります。

定款の認証を受けるには、本店所在地と同じ都道府県内にある公証役場へ出向く必要があります。認証手続きには、作成した定款、発起人全員の印鑑証明書、そして手数料が求められます。

定款には、紙で作成する方法と、PDFファイルで作成する「電子定款」の2種類があります。

- 紙の定款:製本したもの。4万円の収入印紙が必要です。

- 電子定款:PDFファイルで作成し電子署名を付与して提出。収入印紙は不要ですが、専用の機器やソフトを準備します。

合同会社の場合は、定款の作成は必要ですが、公証役場での認証手続きは不要です。

ステップ6:資本金を払込む

定款の作成(株式会社の場合は認証)が終わったら、発起人は資本金を払います。設立登記前は法人口座を開設できないため、この段階では発起人代表者の個人口座を使用します。

払込みの方法は、発起人全員が、それぞれの出資額を代表者の個人口座に振り込みます。代表者自身も自分の出資額を振り込む形をとると、誰がいくら払込んだかが明確になります。

払込みが完了したら、代表者口座の通帳の以下のページをコピーします。

- 通帳の表紙(金融機関名)

- 1ページ目(支店名、口座番号、名義人が確認できる部分)

- 資本金の払込みが記帳されたページ

これらのコピーと、払込証明書を一緒に綴じることで、資本金が正しく払込まれたことの証明になります。この証明書類は、登記申請の際に提出する大切な書類の一つです。

ステップ7:法務局へ提出する登記書類を作成する

これまでのステップで準備した書類や情報をもとに、法務局へ提出するための一連の登記書類を作成します。登記申請に必要な書類は、設立する会社形態(株式会社か合同会社か)などによって異なりますが、一般的に以下のものが挙げられます。

- 登記申請書:会社の基本情報を記載する書類

- 登録免許税納付用台紙:登録免許税分の収入印紙を貼り付ける台紙

- 定款:株式会社の場合は公証役場で認証を受けたもの、合同会社の場合は作成したもの

- 発起人の決定書:本店所在地などを発起人の同意によって決めた場合に作成

- 役員の就任承諾書:取締役に就任する人が、就任を承諾したことを証明する書類

- 印鑑証明書:役員になる人全員のものが必要

- 払込証明書:ステップ6で作成した資本金の払込みを証明する書類

- 印鑑届書:会社の実印(代表者印)を法務局に登録するための書類

- 登記すべき事項:現在はXML形式でのオンライン申請を推奨

登記に必要な書類の多くは、法務局の公式Webサイトから様式や記載例をダウンロードできます。記載漏れやミスがないよう、慎重に作成を進めましょう。

出典:株式会社設立登記申請書(取締役会を設置しない会社の発起設立)|法務局

ステップ8:法務局へ登記申請を行う

すべての登記書類がそろったら、法務局へ登記申請を行います。申請先は、会社の本店所在地を管轄する法務局です。管轄の法務局がどこになるかは、法務局のWebサイトで確認できます。

申請方法は、以下の3つから選べます。

- 窓口申請:管轄の法務局へ直接書類を持参。その場で不備を指摘してもらえることもある

- 郵送申請:書類一式を郵送。不備があると差し戻しに時間がかかるが、法務局へ出向く手間を省けるのが利点

- オンライン申請(電子申請):政府の「登記・供託オンライン申請システム」を利用。マイナンバーカードやICカードリーダライタなど、事前の準備が必要だが、スムーズに処理できるのが利点

法務局が申請書を受理した日が、「会社の設立年月日」となります。郵送の場合は、法務局に書類が到着した日であり、「郵便追跡サービス」のページで個別番号を入力すれば、到着日を確認することができます。

また、設立年月日にこだわりがある場合は、提出日を逆算して準備を進めることが大切です。申請後、数日から数週間程度で登記が完了するのが一般的です。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気のガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

会社設立時に決めることチェックリスト

「会社設立時に決めることチェックリスト」では、会社設立の基本事項や、株式会社・合同会社別の決めることチェックリストなどを、1冊にまとめています。

図解でカンタンにまとめており、完全無料でダウンロードいただけます。

補助金をまるっと理解!会社設立時の補助金ガイド

補助金の概要や各制度の内容に加え、会社設立直後の企業でも使いやすい補助金や実際の活用事例などについてまとめました。

「使えたのに知らなかった!申請が漏れてた!」といったことを防ぐためにも、会社設立時の資金調達方法の一つとしてお役立てください。

法人成り手続きまるわかりガイド

初めて法人成りを考える方に向けて、法人成りの手続きや全体の流れ、個人事業の整理方法など、必要な情報をわかりやすくご紹介したガイドです。

多くの個人事業主の方にダウンロードいただいておりますので、ぜひお気軽にご利用ください。

起業家1,040人への調査でひも解く!先輩起業家が一番困ったことガイド

マネーフォワード クラウド会社設立では、会社設立の経験がある方1,040名に対して、会社設立に関する調査を実施しました。

先輩起業家が悩んだ部分や、どのように会社設立を行ったかを、定量的に分析していますので、ぜひご活用ください。

法人登記の流れで必要な期間と費用

法人登記の準備を始めてから登記が完了するまでの期間は、スムーズに進んだ場合でも2週間から1ヶ月程度は見ておくとよいでしょう。

期間は、それぞれのステップに要する時間によって変動します。

- 準備期間(約1~2週間):

会社の基本事項の決定、定款の作成、印鑑の作成など、申請前の準備にかかる期間です。特に、関係者間での合意形成や、定款の内容を詰める作業に時間がかかることがあります。 - 登記申請から完了まで(約1~2週間):

法務局に申請書類を提出してから、審査を経て登記が完了するまでの期間です。法務局の繁忙期や、書類に不備があった場合の修正期間などによって、さらに時間がかかることもあります。

特に、希望の設立年月日がある場合は、これらの期間を考慮したうえで、余裕を持ったスケジュールで動くことが大切です。

会社設立にかかる費用の内訳

会社を設立するには、必ず支払わなければならない「法定費用」と、それ以外にかかる「その他の費用」があります。法定費用は、株式会社と合同会社で金額が異なります。

| 費用の種類 | 株式会社 | 合同会社 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 登録免許税 | 資本金の0.7% (最低15万円) | 資本金の0.7% (最低6万円) | 登記申請時に収入印紙で納付。 |

| 定款認証手数料 | 資本金の額に応じて1.5万〜5万円 | 0円 | 公証役場に支払う手数料。 |

| 定款用収入印紙代 | 4万円 | 4万円 | 紙の定款で作成する場合に必要。 電子定款の場合は0円。 |

| 法定費用合計 | 約24万円~ | 約10万円~ | 電子定款の利用で、それぞれ4万円安くなる。 |

この法定費用に加えて、以下のような費用も発生します。

- 会社印鑑の作成費用:印鑑の素材や種類によりますが、数千円から数万円程度です。

- 印鑑証明書の発行手数料:1通あたり420円〜500円程度です。

- 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の取得費用:登記完了後に取得する際、1通あたり窓口で600円、オンライン請求での郵送受取り520円、最寄りの登記所や法務局証明サービスセンターでの受取り490円です。

これらの費用と、事業を開始するための運転資金を踏まえたうえで、全体の資金計画を立てることが重要です。

出典:No.7191 登録免許税の税額表|国税庁

出典:会社の定款手数料の改定|日本公証人連合会

自分で法人登記を進める流れと注意点

専門家に頼らず自分で法人登記を行うと、報酬分の費用を抑えられます。その一方で、書類の作成や申請に相応の時間と手間がかかる可能性があります。

書類作成から申請までの手順

自分で法人登記を進める場合、主な作業は書類作成と法務局への申請です。全体の流れは基本的なステップと同じですが、すべて自分の責任で行うことになります。

まず、法務局のWebサイトから、設立したい会社形態に合った登記申請書のひな形や記載例をダウンロードします。記載例をよく読み、間違いのないように自分の会社情報に書き換えていきます。定款や役員の就任承諾書など、ほかの添付書類も同様に作成します。書類を綴じる順番にも決まりがあるため、法務局のWebサイトで確認しましょう。

申請方法は、法務局の窓口へ持参するか、郵送、またはオンライン(電子申請)で行います。オンライン申請を利用すると、マイナンバーカードやICカードリーダライタの準備、専用ソフトの操作に慣れる必要がありますが、法務局へ出向く手間が省け、登録免許税が安くなる場合があるなどの利点があります。

自分で進める場合の注意点

自分で法人登記を進める際は、書類の不備に注意しましょう。記載ミスや添付書類の漏れなど、提出した書類に不備があると、法務局から「補正」の指示があります。ここでの補正とは、書類を訂正することです。

訂正が入りやすい主なポイントは、事業目的の書き方や、役員の任期の計算、書類への押印箇所などです。

電話で指示された箇所を法務局に出向いて訂正するか、一度書類を取り下げて再提出することになります。補正が完了するまで登記手続きは進まないため、その分、会社の設立が遅れてしまいます。

個人事業主が法人登記する際の流れ

個人事業主から法人化(法人成り)する場合、基本的な設立の流れに加え、個人事業からの資産引継ぎや許認可の再取得など、特有の手続きが必要になります。これらを抜け漏れなく行うことが、スムーズな移行のポイントです。

個人事業の廃業と法人の開業手続き

法人を設立したら、個人事業としての活動は終了し、法人として事業を開始します。それに伴い、税務署などへの届出が必要です。

まず、個人事業については、事業を辞めたことを知らせる「個人事業の開業・廃業等届出書」を管轄の税務署に提出します。このほか、青色申告をしていた場合は「所得税の青色申告の取りやめ届出書」、消費税の課税事業者だった場合は「事業廃止届出書」なども必要です。

一方で、新しく設立した法人については、「法人設立届出書」を税務署や都道府県税事務所、市区町村役場に提出します。あわせて、「青色申告の承認申請書」や「給与支払事務所等の開設届出書」など、会社の状況に応じた書類を提出することで、税務上の手続きが整います。

これらの届出には提出期限が定められているものも多いため、登記が完了したら速やかに行いましょう。

出典:A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁

出典:個人で事業を始めたとき/法人を設立したとき|国税庁

資産・負債の引継ぎ方法

個人事業で使っていた事業用の資産(パソコン、車両、商品在庫、売掛金など)や、負債(借入金、買掛金など)を、新しく設立した法人に引継ぐ必要があります。引継ぎの方法は、主に以下の4つです。

- 現物出資:

金銭の代わりに資産を資本金とする方法。法人側は資産を元手として受取れます。ただし、裁判所が選任する検査役の調査が必要になる場合があるなど、手続きが複雑です。 - 売買:

個人から法人へ、時価で資産を売却する方法。誰が見ても妥当な時価で売買契約書を交わし、代金のやり取りを行います。手続きは比較的シンプルです。 - 賃貸借:

個人が所有したまま法人に貸し出す方法。法人は個人に対して賃料を支払います。 - 贈与:

個人が新しく設立する会社に贈与(無償で資産を提供する)します。

どの方法を選択するかによって、税金の計算などが変わってきます。例えば、個人が法人に資産を売却した場合、個人には譲渡所得が発生することがあります。どの資産をどの方法で引継ぐのが適切か、税理士などの専門家に相談するのも一つの方法です。

出典:No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法|国税庁

許認可の再取得

個人事業で運営するために取得した許認可は、原則として法人には引継がれません。個人と法人は法律上、別人格として扱われるためです。

例えば、建設業許可、飲食店営業許可、古物商許可、人材派遣業許可など、事業を行うために許認可が必要な業種は多くあります。これらの事業を法人として引き続き行う場合は、法人名義で新たに許認可を申請し、取得し直さなければなりません。

許認可の取得には、一定の要件を満たしたうえで、申請から許可が下りるまでに数ヶ月かかることもあります。個人事業を廃業してから法人の許認可が下りるまでの間に、営業ができない期間が発生しないよう、事前にスケジュールを確認し、計画的に手続きを進めることが重要です。

どの許認可が必要で、どのような手続きになるか、管轄の担当機関(保健所や都道府県の担当課など)に早めに確認しておきましょう。

専門家(司法書士)に依頼する場合の法人登記の流れ

法人登記の手続きは、司法書士のような専門家に依頼することもできます。時間や手間を省き、書類の不備なく正確に手続きを進めたい場合に有効な選択肢といえるでしょう。依頼する場合の一般的な流れを紹介します。

相談から登記完了までのフロー

- 司法書士を探し、相談・見積もりを依頼する

- 正式に依頼し、委任契約を結ぶ

- 必要書類(印鑑証明書など)を準備し、司法書士に渡す

- 司法書士が定款の作成・認証や登記書類の作成、申請を代行する

- 登記が完了したら、登記簿謄本などの完了書類を受取る

司法書士などの専門家に法人登記の手続きを依頼することで、書類作成のミスを防ぎ、スムーズに手続きを進められるというメリットがあります。

司法書士の探し方や選ぶコツ

法人登記を専門家に依頼を決めたら、まずは依頼先となる司法書士を探します。知り合いからの紹介や、インターネットでの検索などを通じて、会社設立の実績が豊富な事務所を探しましょう。

気になる事務所が見つかったら、問い合わせをして初回の相談を申込みましょう。無料相談に応じている事務所もあるため、相談時には「どのような会社を作りたいのか」「いつ頃までに設立したいのか」といった希望を伝えます。また、司法書士からは、手続きの流れや費用の概算についての説明も受けるでしょう。

サービス内容や費用、担当者の人柄などを踏まえたうえで、依頼するかどうかを決めます。正式に依頼することが決まったら、業務委任契約書を取り交わします。この契約書には、業務の範囲や報酬額、支払条件などが記載されているため、内容をよく確認しましょう。

依頼後の手続きの流れ

司法書士と契約後の流れは、依頼者と司法書士が役割分担をしながら進めていくことになります。

依頼者側が行うことは、主に以下のとおりです。

- 会社の基本事項(商号、目的、役員など)を最終決定し、司法書士に伝える

- 役員に就任する人全員の印鑑証明書を取得し、司法書士に渡す

- 会社の代表者印を作成する

- 司法書士の指示のもと、資本金を個人の口座に払込む

- 司法書士が作成した書類に、実印などを押印する

一方、司法書士は、依頼者から提供された情報や書類をもとに、専門的な業務を代行します。

- 定款の作成および公証役場での認証手続き

- 登記申請書をはじめとする、法務局へ提出するすべての書類の作成

- 法務局への登記申請代理

このように、依頼者は煩雑な書類作成や法務局とのやり取りを司法書士に任せることができるため、事業の準備に集中できるのが大きな利点といえるでしょう。

登記完了後の受取りとアフターフォロー

司法書士が法務局への登記申請を終え、無事に登記が完了すると、手続きは最終段階に入ります。

登記が完了すると、司法書士が法務局で以下の書類を取得し、依頼者に渡してくれます。

- 登記簿謄本(履歴事項全部証明書):会社の登記内容を証明する公式な書類

- 印鑑証明書:法務局に登録した会社実印の印鑑証明書

- 印鑑カード:今後、会社の印鑑証明書を法務局で取得する際に必要となるカード

これらの完了書類一式を受取り、司法書士への報酬を支払うことで、法人登記に関する一連の業務委任は終了となります。

事務所によっては、登記完了後の税務署への届出についてアドバイスをくれたり、提携している税理士や社会保険労務士を紹介してくれたりといった、アフターフォローを提供している場合もあります。

法人登記後に必要な手続き

法人登記が完了したら、税務署や年金事務所など、各行政機関への届出が必要です。これらの手続きを失念してしまうと、青色申告ができないなどの不利益を被る場合があるため注意しましょう。

税務署への届出

会社は事業活動で得た利益に対して法人税などを納める義務があるため、まず税務署への届出が必要です。

設立日から2ヶ月以内に必ず提出するものは、「法人設立届出書」です。これに加えて、節税効果の高い「青色申告の承認申請書」を提出します。青色申告を行うと、欠損金の繰越控除などの特典が受けられます。この申請書は、設立日から3ヶ月以内、または最初の事業年度終了日のいずれか早い日までに提出しなければなりません。

また、役員や従業員に給与を支払う場合は「給与支払事務所等の開設届出書」を、給与天引き済みの所得税の納付を年2回にまとめたい場合は「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出します。

出典:C1-4 内国普通法人等の設立の届出|国税庁

出典:C1-19 青色申告書の承認の申請|国税庁

都道府県税事務所・市町村役場への届出

税金の届出先は、国の機関である税務署だけではありません。地方税である法人住民税や法人事業税を納めるため、都道府県税事務所と役場(東京23区の場合:区を管轄する都税事務所に一本化)にも届出が必要です。

提出する書類は「法人設立・設置届出書」です。名称は税務署に提出するものと似ていますが、提出先ごとに様式が異なります。各自治体のWebサイトからダウンロードして作成します。提出期限は、設立後1ヶ月以内や2ヶ月以内など、自治体によって異なるため、本社所在地のある自治体のルールを確認しましょう。

届出の際には、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)のコピーと定款のコピーの添付を求められることが一般的です。

年金事務所への届出(社会保険)

法人を設立した場合、法律により、業種や従業員数にかかわらず社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入が義務づけられています。これは社長1人の会社であっても同様です。

社会保険に加入するため、本店所在地を管轄する年金事務所に「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」を提出します。提出期限は、法人を設立してから5日以内と非常に短いため、登記が完了したら最優先で進めるべき手続きの一つです。

この届出とあわせて、社長や従業員など、社会保険に加入する人全員の「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」も提出します。扶養家族がいる場合は、「健康保険被扶養者(異動)届」も必要になります。これらの手続きが完了すると、後日、従業員一人ひとりの健康保険証が交付されます。

労働基準監督署・ハローワークへの届出(労働保険)

従業員(パート・アルバイトを含む)を1人でも雇用した場合は、労働保険(労災保険・雇用保険)の加入手続きが必要です。役員のみで従業員がいない会社の場合は、この手続きは不要です。

労働保険の手続きは、2つの役所に分かれています。

- 労働基準監督署:

業務中や通勤中のケガなどに備える「労災保険」の手続き。「保険関係成立届」を、従業員を雇用した日の翌日から10日以内に提出します。 - ハローワーク(公共職業安定所):

失業した際の給付などに備える「雇用保険」の手続き。「雇用保険適用事業所設置届」と、従業員ごとの「雇用保険被保険者資格取得届」を、雇用した日の翌月10日までに提出します。

これらの手続きを正しく行うことで、従業員が安心して働ける環境が整います。

出典:労働保険の成立手続|厚生労働省

出典:雇用保険適用事業所設置届|ハローワークインターネットサービス

会社設立以外に法人登記が必要になるケース

法人登記は、会社の設立時だけでなく、設立後に会社の重要事項に変更があった場合にも、その都度必要となります。これは、会社の最新かつ正確な情報を社会に公示し続けるための、法律上の義務です。ここでは、設立登記以外で、法人登記が必要になる主なケースを紹介します。

- 役員の変更(役員変更登記):

会社の取締役や監査役といった役員が、新たに就任したり、辞任したり、あるいは任期満了後に再任(重任)したりした場合に必要となる登記です。役員に変更が生じた日から2週間以内に申請しなくてはなりません。 - 本店の移転(本店移転登記):

会社の住所である本店を移転した場合も、登記が必要です。同じ法務局の管轄内で移転する場合と、管轄外へ移転する場合とで、手続きや登録免許税の額が異なります。 - 商号や事業目的の変更:

会社の名前である「商号」や、事業内容である「事業目的」を変更した場合も、株主総会での決議などを経て、変更登記を申請する必要があります。 - 増資や減資(資本金の額の変更登記):

新たに株式を発行して資本金を増やす「増資」や、反対に資本金を減らす「減資」を行った場合も、資本金の額の変更登記が求められます。

法人登記の流れを理解し計画的な会社設立を

法人登記は、会社の誕生を法的に証明する手続きであり、その流れを事前に把握しておきましょう。会社の基本事項の決定から始まり、会社の憲法となる定款の作成、資本金の払込み、そして法務局への申請まで、各ステップには行うべきことと注意点があります。

株式会社と合同会社では手続きや費用が異なり、ご自身で進めるか、専門家に依頼するかによっても流れは変わってくるでしょう。また、登記が完了した後も、税務や社会保険など、事業を開始するために不可欠な行政手続きが続きます。

会社設立という重要な節目を円滑に進め、その後の事業活動にスムーズにつなげるためにも、一連の流れをしっかりと理解し、計画的に準備を進めていきましょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

会社設立の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

合同会社の解散後に残ったお金はどうなる?分配方法、税金、スケジュールまで解説

合同会社(LLC)の解散・清算を検討する際、会社に残ったお金(資産)がどうなるかは、出資者(社員)にとって大きな関心事です。結論から言えば、会社の債務をすべて弁済した後に残った財産…

詳しくみる年収1,000万円で法人化すべき?しない方が良いケースも解説

年収が1,000万円の場合は法人化すべきなのでしょうか?個人事業主の所得が1,000万円を超えた場合は、法人化を検討するタイミングだといえます。 本記事では、年収1,000万円の場…

詳しくみるYouTuberが法人化すべきタイミングは?メリット・デメリットや必要な手続きを解説

YouTuberとして安定した収益を得ているクリエイターの中には、法人化して自分の会社を立ち上げる方もいらっしゃいます。出資者(オーナー)と経営者が同じという一人会社を設立するケー…

詳しくみる結婚後に使える節税策は?活用したい控除制度を解説

結婚をきっかけに、税金面で得をすることがあるのをご存じでしょうか。 結婚によって適用できる「配偶者控除」や「配偶者特別控除」などの制度は、条件を満たせば所得税・住民税の負担を軽減で…

詳しくみる賃貸経営の法人化とは?メリット・デメリット、年収の目安や設立手順などを解説

賃貸経営の法人化とは、運営主体を個人事業主から会社へ変えることを意味します。法人化することで節税効果などのメリットを得られますが、一定以上の年収がなければデメリットの方が大きくなる…

詳しくみる貨物利用運送事業の定款の書き方!事業目的の記載例・テンプレート

貨物利用運送事業における定款とは、貨物利用運送事業を行うために立ち上げる会社の根本規則を定めた書類です。会社を運営する基本的な方針を明確にするだけでなく、許認可申請や助成金申請を行…

詳しくみる