- 更新日 : 2026年2月3日

会社設立の流れを解説!株式会社設立の手順、必要書類、費用もまるわかり

会社設立とは、法務局に会社の情報を登録する「商業登記」の手続きを指します。合同会社の場合は、株式会社の設立手続きに必要な「定款の認証」が不要となるため、よりスピーディーかつ低コストで設立できるのが特徴です。

この記事では、最も一般的な株式会社の設立を中心に、会社設立の流れや必要書類、設立費用など、多くの人が悩むポイントを分かりやすく解説します。

目次

会社設立の流れは?

会社設立の手続きは、会社の基本事項の決定から法務局への登記申請まで、大きく5つのステップで進みます。

では、それぞれの手続きや方法について具体的にみていきましょう。

ステップ1. 会社概要の決定

まずは、会社の定款に記載する基本的な項目を決定します。この内容は、定款作成や登記申請にも必要となるため、一つひとつ慎重に検討しましょう。

商号

会社の正式名称です。事業内容がイメージでき、覚えやすい名前が理想です。使用できる文字(ひらがな、カタカナ、漢字、アルファベット、一部の記号)にはルールがあります。

使用できる文字は、ひらがな、カタカナ、漢字、ローマ字(大文字・小文字)、アラビア数字、一部の記号(「&」「’」「,」「-」「.」「・」)に限られます。また、同一の住所に、既に同じ商号の会社が登記されている場合は、その商号は使用できません。法務局の「オンライン登記情報検索サービス」で、事前に利用可能かどうかを調査することが重要です。

参考:オンライン登記情報検索サービスを利用した商号調査について|法務局

事業目的

その会社がどのような事業を行って利益を上げるのかを具体的に示す項目です。

定款に記載された事業目的の範囲内でしか、会社は活動できません。現在の事業だけでなく、将来的に展開する可能性のある事業も記載しておくことで、将来の事業拡大時に定款と登記記録上の事業目的を変更する手間と費用(登録免許税3万円)を省けます。

建設業、飲食業、古物商など、行政の許認可が必要な事業を行う場合は、その許認可の要件を満たす文言を事業目的に含めなければなりません。目的が多すぎると事業内容が不明確になるため、10個程度に絞るのが一般的です。

本店所在地

会社の登記記録上の本店住所です。自宅、賃貸オフィス、レンタルオフィス、バーチャルオフィスなど、様々な場所を本店所在地として登記できます。社会的信用や、郵便物の受け取り、来客対応などを考慮して決定します。

賃貸物件の場合、契約上、事業所としての利用や法人登記が禁止されていないかを必ず大家さんや管理会社に確認してください。また、融資を受ける際や特定の許認可事業では、独立した事務所スペースが要件となる場合があるため注意が必要です。

資本金

会社設立時に事業の元手として払い込む資金です。法律上は1円から設立可能ですが、資本金は会社の信用度や体力を示す指標となるため、一般的には「設立時の初期費用+3ヶ月から6ヶ月程度の運転資金」を目安に設定します。

資本金の額が1,000万円未満の場合、設立後の最大2年間は消費税の納税が原則として免除されるという大きな税制上のメリットがあります。

発起人

会社を設立する人、つまり資本金を出す出資者のことです。1名から設立が可能で、個人だけでなく、他の法人が発起人になることもできます。

設立に際して様々な決定権を持つため、信頼できる人物がなることが重要です。発起人は、設立後に株主となります。

発起人の出資額

どの発起人が、いくら出資するのかを定めます。

出資額の割合が、そのまま設立後の株式の保有割合(議決権の割合)になります。経営権に直結するため、慎重に決定する必要があります。

発行可能株式総数

その会社が将来的に発行できる株式数の上限です。

非公開会社の場合、特に上限に法的な定めはありませんが、設立時に発行する株式数の10倍程度に設定するのが一般的です 。将来の増資に備え、ある程度余裕を持たせた数を設定します。

株式譲渡制限

会社の株式を第三者に譲渡する際に、会社の承認(株主総会や取締役会の決議など)を必要とするかどうかを定める規定です。多くの中小企業は、この制限を設けています。

「譲渡制限あり」に設定することで、経営に関与しない第三者に知らないうちに株式が渡り、経営権が不安定になる事態を防げます 。特別な理由がなければ「あり」に設定することを推奨します。

公告方法

会社の決算など、法律で定められた事項を一般に知らせるための方法です。「官報に掲載する」「日刊新聞紙に掲載する」「電子公告(自社ウェブサイトなど)」の3つの方法から選択します。

掲載費用が最も安い、電子広告(一般的な扱いとしては「官報」)が、多くの会社で選択されています。

事業年度

会社の会計期間の区切りとなる月を決めます。日本の法人は1年以内の期間で自由に事業年度を設定できます。個人の場合は1月〜12月と決まっていますが、法人は自由に決算月を設定できるのが大きな特徴です。

会社の繁忙期を避けて設定すると、決算業務に集中できます。また、設立日から最も遠い月を決算月にすると、消費税免除の期間を最大限活用できるため有利です(例:4月設立なら3月決算)。

設立時取締役

会社設立と同時に就任する役員(取締役)のことです。会社の業務執行の決定など、経営の責任を負う重要な役割を担います。

取締役は1名から設定可能です 。発起人がそのまま設立時取締役に就任することもできます。取締役会を設置しない会社では、各取締役が会社の代表となりますが、定款で代表取締役を定めることもできます。

ステップ2. 会社の実印作成(任意)

次に、登記申請や重要な契約で使用する会社の実印(代表者印)を準備します。ステップ1. の基本事項決定と並行して進めておくとスムーズです。

このほか、会社の住所・社名・電話番号などが記載されたゴム印は、手続き書類の記入に便利です。

印鑑のサイズには規定があり、代表者印は法務局への登録上「辺の長さが1cmを超え、3cm以内の正方形の中に収まるもの」と定められています。一般的には、押しやすさや偽造防止の観点から、直径18.0mmの丸印が最も多く選ばれています。素材は、耐久性の高いチタンや黒水牛などが人気です。

不正利用のリスクを避けるため、代表者印と銀行印は別の印鑑で作成することをおすすめします。

ステップ3. 定款の作成・認証

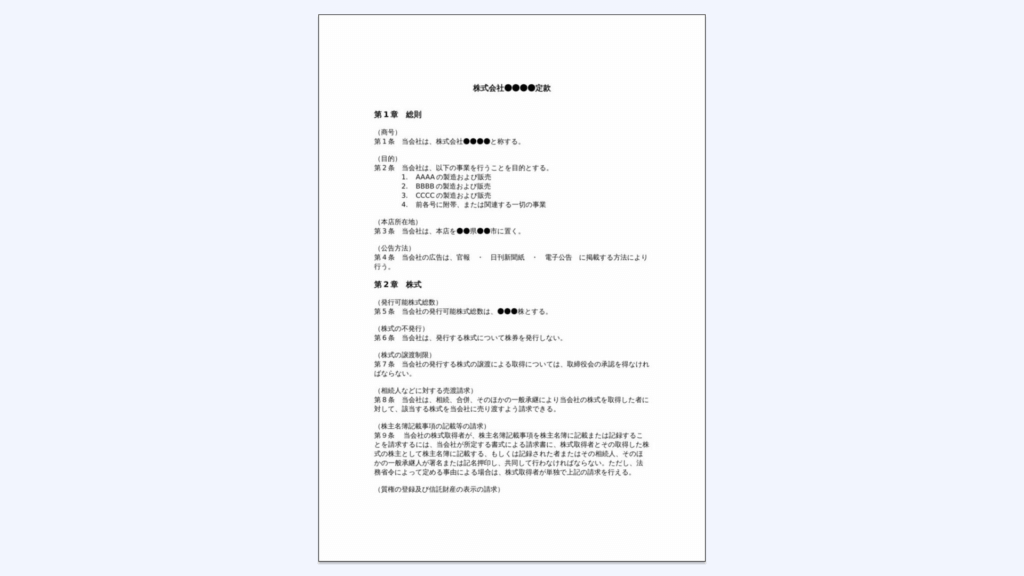

画像出典:定款 株式会社|起業テンプレート

ステップ1. で決めた基本事項をもとに、会社のルールをまとめた定款を作成します。株式会社の場合、作成した定款は公証役場で認証を受ける必要があります。

定款には、必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」、記載がなければ効力が認められない「相対的記載事項」、任意で記載できる「任意的記載事項」があります。

- 絶対的記載事項

必ず記載しなければならない項目(事業目的、商号、本店所在地など)。 - 相対的記載事項

記載がないと法的な効力が認められない項目(株式譲渡制限に関する規定など)。 - 任意的記載事項

会社の任意で定める項目(役員の人数、事業年度など)。

定款作成後、本店所在地と同じ都府県内の公証役場へ出向き、認証を受けます。この際、紙の定款では4万円の収入印紙が必要ですが、電子定款で作成すれば不要になるため、設立費用を大幅に節約できます。

ステップ4. 資本金の払込み

定款の認証が完了したら、発起人個人の銀行口座に、決定した資本金を払込みます。払い込みの事実を証明する払込み証明書を作成することがこのステップの目的です。

通帳に預け入れをすると、誰が入金したのかが記帳されません。後日、資本金の出どころについて証明が必要になった際に、客観的な証拠が残らない可能性があります。そのため、発起人が自分の名前で、発起人の口座に振り込みを行うことが重要です。これにより、誰がいくら出資したのかが通帳に明確に記録されます。

払込み証明書に添付する通帳のコピーは、以下の3つのページが必要です。

- 通帳の表紙

- 表紙を1枚めくった裏表紙(支店名や口座番号、名義人が記載されているページ)

- 振り込みが記帳されたページ

資本金の払込みは、定款の作成日よりも後の日付で行ってください。

ステップ5. 登記申請書類の作成・提出

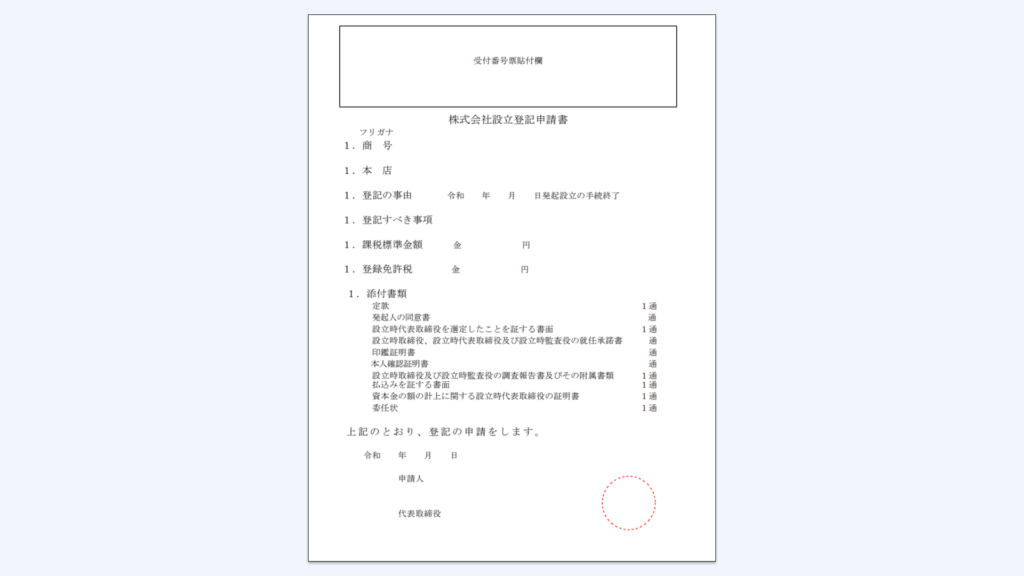

画像出典:商業・法人登記の申請書様式|法務局

登記申請書と添付書類を本店所在地を管轄する法務局に提出し、会社を法的に設立します。申請書類を提出した日が、会社の設立日となります。

株式会社を設立する場合、主に以下の書類が必要です。作成漏れや不備がないか、提出前に必ず最終確認を行いましょう。

- 登記申請書

会社の商号や本店所在地、登録免許税の金額など、登記の申請内容を記載する書類の本体です。 - 登録免許税の収入印紙を貼付した台紙 ※オンライン申請時は不要

設立にかかる税金である登録免許税を、収入印紙で納付するための台紙です。 - 登記すべき事項

登記簿に記録される会社の情報をテキストデータなどで作成したものです。CD-Rなどで提出することも可能です。 - 定款

公証役場で認証を受けた、会社の根本規則を定めた書類です。 - 発起人の決定書

定款で本店の具体的な所在地(番地まで)を定めていない場合などに、発起人が決定したことを証明する書類です。 - 取締役の就任承諾書

設立時の取締役が、その就任に同意したことを証明する書類です。 - 代表取締役の就任承諾書

設立時の取締役が複数存在し、その中から代表取締役を選定した場合に、選定された者が就任に同意したことを証明する書類です。

※取締役が1名の場合は、その取締役の就任承諾書が代表取締役のものを兼ねます。 - 払込み証明書

定款で定めた資本金の全額が、発起人の口座に払い込まれたことを証明する書類です。 - 印鑑(改印)届出書

会社の実印(代表者印)を法務局に登録するための書類です。

- 発起人の決定書

定款で本店の具体的な地番まで定めていない場合に、本店所在地を発起人の合意で決定したことを証明する書類です。 - 代表取締役、監査役の就任承諾書

設立時に代表取締役や監査役を定めた場合に、それぞれの就任承諾書が必要です。 - 取締役全員の印鑑証明書

取締役会を設置しない会社を設立する場合に必要です。

会社設立に必要な書類は、法人の種類や機関設計によって異なります。必ず設立する会社の本店所在地を管轄する法務局のウェブサイトにて、最新情報をご確認ください。

登記申請の方法

法務局への申請方法は、主に3つあります。ご自身の状況に合わせて最適な方法を選びましょう。

- 窓口申請

法務局の窓口に直接書類を持参します。不備があればその場で修正できる可能性があります。 - 郵送申請

書類一式を法務局に郵送します。法務局へ行く時間がない場合に便利です。 - オンライン申請

政府の「GビズID」などを利用して、インターネット経由で申請します。

完了後は、会社の登記事項証明書(登記簿謄本)や印鑑証明書が取得可能になり、これらを使って法人口座の開設や各種届出を行います。

登記完了後の流れ

申請後、不備がなければ通常1週間~10日程度で登記が完了します。登記が完了したら、以下の手続きを進めましょう。

- 登記事項証明書と印鑑証明書の取得:会社の存在と実印を証明する重要な書類です。法人口座の開設や各種届出に複数枚必要になるため、まとめて5通ほど取得しておくとスムーズです。

- 法人口座の開設と各種届出へ:取得した書類を使い、銀行での法人口座開設や、税務署・年金事務所への届出に進みます。

登記申請書類の準備を効率化する方法

登記申請書類の準備は、すべて自分で行うことも可能ですが、時間と手間がかかります。そのため、一般的には以下の方法が選ばれています。

- 法人設立ワンストップサービスを利用する

法人設立ワンストップサービスは、マイナンバーカードがあれば、オンラインで設立に関する行政手続きを一括して行える国のサービスです。 - クラウド会社設立サービスを利用する

クラウド会社設立サービスなら、案内に沿って入力するだけで必要書類を自動作成できます。費用を抑えつつ、手間を省きたい方におすすめです。 - 専門家(司法書士など)に依頼する

司法書士などの専門家に依頼すると、費用はかかりますが、手続きをすべて代行してもらえるため、最も確実で安心できる方法です。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気のガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

会社設立時に決めることチェックリスト

「会社設立時に決めることチェックリスト」では、会社設立の基本事項や、株式会社・合同会社別の決めることチェックリストなどを、1冊にまとめています。

図解でカンタンにまとめており、完全無料でダウンロードいただけます。

補助金をまるっと理解!会社設立時の補助金ガイド

補助金の概要や各制度の内容に加え、会社設立直後の企業でも使いやすい補助金や実際の活用事例などについてまとめました。

「使えたのに知らなかった!申請が漏れてた!」といったことを防ぐためにも、会社設立時の資金調達方法の一つとしてお役立てください。

法人成り手続きまるわかりガイド

初めて法人成りを考える方に向けて、法人成りの手続きや全体の流れ、個人事業の整理方法など、必要な情報をわかりやすくご紹介したガイドです。

多くの個人事業主の方にダウンロードいただいておりますので、ぜひお気軽にご利用ください。

起業家1,040人への調査でひも解く!先輩起業家が一番困ったことガイド

マネーフォワード クラウド会社設立では、会社設立の経験がある方1,040名に対して、会社設立に関する調査を実施しました。

先輩起業家が悩んだ部分や、どのように会社設立を行ったかを、定量的に分析していますので、ぜひご活用ください。

会社設立にかかる費用はどのくらい?

株式会社の設立費用

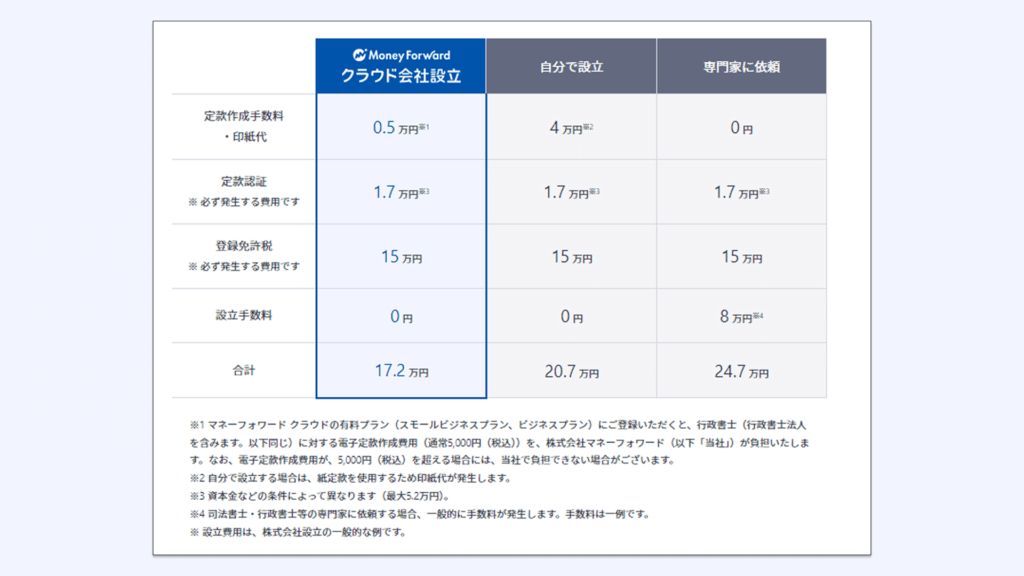

株式会社の設立費用は、合計金額は約20~25万円であり、主に以下のような費用がかかります。

| 株式会社の設立費用 | |

|---|---|

| 定款用収入印紙代 | (紙)4万円 (電子)ー |

| 定款認証にかかる手数料 | 1万5000円~5万円* |

| 謄本代など | 3,000円(5通×600円) |

| 登録免許税 | 15万円~ |

* 1万5,000円:資本金の額等が100万円未満で、かつ以下の3つの条件を全て満たす場合

・発起人が3人以下(自然人)

・発起人のみが出資を行う

・取締役会を設置しない

3万円:資本金の額等が100万円未満で新制度の条件を満たさない場合

4万円:資本金の額等が100万円以上300万円未満の場合

5万円:上記以外の場合

合同会社の設立費用

一方で、合同会社を設立する場合の費用は、合計金額は約10万円~であり、主に以下のような費用がかかります。

| 合同会社の設立費用 | |

|---|---|

| 定款用収入印紙代 | (紙)4万円 (電子)ー |

| 定款認証にかかる手数料 | ー |

| 謄本代など | 3,000円(5通×600円) |

| 登録免許税 | 6万円~ |

マネーフォワード クラウド会社設立の場合は、電子定款の利用で、上記のように会社設立にかかる費用のコストを抑えることが可能です。

会社設立後に必要な手続きは?

無事に設立登記申請が受理され会社が設立されたとしても、各種届出など会社設立後に必要な手続きもあります。ここでは、会社設立後に必要な手続きを見ていきましょう。

会社の口座開設を行う

会社設立が完了したら、会社名義の口座を開設します。審査基準は個人の場合よりも厳しく、開設まで時間がかかることが多いので、会社設立後速やかに手続きをしてください。

口座開設に必要な書類は以下の通りです。

- 会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

- 定款

- 会社印

- 代表者の印鑑証明書

- 代表者の実印

- 代表者の身分証明書

- 会社の概要がわかる資料

なお、金融機関によって口座開設に必要な書類や資料は異なります。事前に金融機関のホームページなどを確認してください。

税務署・都道府県税事務所・市区町村役場へ法人設立届出書を提出する

会社を設立した後は2か月以内に、法人設立届出書を税務署・都道府県税事務所・市区町村役場へ提出する必要があります。

また、青色申告承認申請書も同時に提出するようにしましょう。青色申告承認申請書の提出は、その後の会社経営に大きな影響を及ぼしますので、忘れずに行ってください。

法人設立届出書の書き方は、こちらの記事をご確認ください。

従業員を雇う場合の手続き

従業員を雇う場合は、税務署へ「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」の提出、及び社会保険事務所や労働基準監督署、ハローワークへ各種届出が必要です。

給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書の書き方や、そのほか会社設立後に必要な手続きについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

会社設立のメリットは?

事業を始める際、多くの方が個人事業主と法人設立のどちらを選ぶべきか悩みます。それぞれにメリットがありますが、ここでは会社を設立する主なメリットを解説します。

社会的信用が高まる

法務局に登記された法人は、個人事業主よりも「きちんと事業を行っている」という印象を与えやすく、大企業との取引や金融機関からの融資で有利になることがあります。法人口座や法人名義のクレジットカードを作れることも、信用の証となります。

資金調達の選択肢が広がる

社会的信用があるため、銀行からの融資を受けやすくなります。また、株式を発行して多くの人から資金を集める「出資」という方法も使えるようになるのが大きな違いです。

所得が増えると税金が安くなる場合がある

個人事業主の所得税は、利益が増えるほど税率が上がる「累進課税制度」で、最大45%まで適用されます。

一方、法人税率は規模や所得額によって異なりますが、一定の範囲では中小企業向けの軽減税率(所得800万円以下は15%など)が設けられており、利益が大きくなった場合でも税率上昇の影響を受けにくい仕組みです。

このため、一定以上の利益規模では法人化によって総税負担を抑えられる可能性があります。

経費として認められる範囲が広い

社長自身の給与(役員報酬)や、自宅を事務所にした場合の家賃など、経費として認められる範囲が広くなります。経費が増えれば、その分利益が圧縮され、節税につながります。

赤字を10年間繰り越せる

事業で出た赤字(欠損金)を、翌年以降10年間にわたって繰り越せます。これにより、将来黒字が出たときに過去の赤字と相殺して、税金の負担を軽くすることができます。

決算月を自由に決められる

個人事業主は決算月が12月に固定されていますが、法人は自由に決算月を設定できます。会社の繁忙期を避けて決算業務を行うなど、柔軟な経営が可能です。

個人事業主が会社設立(法人化)を検討すべきタイミングは?

個人事業主として事業が軌道に乗ってくると、「いつ法人化(法人成り)すべきか?」という疑問が出てきます。ここでは、会社設立を具体的に検討すべき3つの代表的なタイミングを解説します。

年間の売上が1,000万円を超えたとき

個人事業主は、課税売上高が1,000万円を超えると、その2年後から消費税の納税義務が発生します。一方、法人を新設した場合、基準期間が存在しないため、資本金1,000万円未満などの条件を満たせば、原則として設立後の最初の事業年度とその翌事業年度は消費税が免除されます。

売上1,000万円超の翌年に法人化すると、この免除期間を活用できる場合があり、大きな節税効果につながる場合があります。

年間の利益(所得)が800万円前後になったとき

事業の利益が増えてきたときも、法人化を考えるべきタイミングです。

- 個人事業主の所得税

利益が増えるほど税率も高くなる仕組み(累進課税)です。 - 法人の法人税

利益が増えても税率はほぼ一定です。

一般的に、税金がかかる利益(所得)が800万円を超えると、個人の所得税率が法人の実効税率を上回るケースが多くなります。このタイミングで法人化し、自分への給与(役員報酬)を設定することで、トータルで支払う税金を抑えられる可能性があります。

事業のさらなる拡大を目指すとき

売上や利益の額だけでなく、以下のような事業のステージの変化も法人化のきっかけになります。

- 社会的信用が必要になった

- 資金調達をしたい

- 従業員を雇用したい

先輩経営者の多くも、社会的信用の向上や事業拡大を理由に法人化を決断しています。ご自身の事業がこれらのタイミングに当てはまるか、ぜひ一度確認してみてください。

> 創業支援に強い税理士が解説!法人化を検討すべき7つのタイミングとは

会社設立時に使える助成金・補助金

会社設立時に活用できる助成金や補助金の種類をいくつか取り上げます。

- 地域中小企業応援ファンド(スタート・アップ応援型)

- 研究開発型スタートアップ支援事業

- 事業承継・引継ぎ補助金

- 小規模事業者持続化補助金

- ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助

- IT導入補助金

- キャリアアップ助成金

- 地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)

※執筆時点の情報です。最新情報は公式サイトでご確認ください。

助成金は、労働環境の整備や雇用の確保などを支援する目的などで支給が行われます。代表的なのが、厚生労働省の事業主を対象にした雇用関係助成金です。一定の要件を満たした雇用維持や雇い入れなどに関して助成金が支給される制度になります。

一方で補助金は、国や地方自治体の政策目的のための制度です。補助金額は100万円単位から億単位にのぼることもあり、魅力的な制度となっていますが、助成金よりも受給のハードルは高めです。

助成金・補助金は、公募期間や要件が頻繁に変更されます。活用を検討する際は、中小企業庁が運営する支援ポータルサイト「ミラサポplus」や、中小企業基盤整備機構が運営する「J-NET21」などで最新の情報を確認することをおすすめします。

創業時の資金調達マニュアル

「創業時の資金調達マニュアル」では、起業・創業前後で活用したい「資金調達方法」について分かりやすくまとめていますので、併せて参考にしてみてください。無料でダウンロードいただけます。

自分で簡単に会社設立した事例

マネーフォワード クラウド会社設立は、会社名や代表・事業目的などの情報をフォームに沿って入力するだけで、会社設立に必要な書類を作成できるサービスです。

サービス利用料は0円で、電子定款の利用で最低3.5万円を節約することも可能となっています!

個人事業主から法人化した事例

ーー会社設立には、自分で手続きする方法と、専門家に依頼する方法がありますが、自分で手続きする方を選ばれた理由は?

会社設立についてネットで色々調べてみたところ、自分で簡単にできるサービスもあると知りました。

費用、手間、時間をかけたくなかったので、自分でできることは自分でやろうと思いました。他のサービスは、営業が頻繁に来たり、自分が希望していた合同会社に対応していなかったので、最終的に「マネーフォワード クラウド会社設立」を選ぶことになりました。

サクサクと迷うこともなく簡単に最後まで進めることができ、申し込みから2週間足らずで法人化することができました。

起業時に会社設立した事例

ーーマネーフォワード クラウド会社設立は無料&簡単そうだった

社会保険のことなどを考えると2020年4月には会社を作りたかったので、早速設立の流れをネットで検索したら、今度はマネーフォワード クラウド会社設立が引っかかったんです。簡単に手続きができそうでしたし、サービス利用料金が無料だったので使ってみることにしました。

いくら簡単と言ってもそれなりに大変だろうと思っていましたが、実際は時間も負担もかかりませんでした。

特にステップごとに「なにをやるか」が可視化されているのは安心感がありましたね。やるべきことをあらかじめ理解できていると無駄に心配することもありません。

あとは、フォームに情報を入れると書類が自動作成されるのはとても助かりました。書類の定型文などをいちいち調べる必要がないんですよね。結果的にたった数週間で会社を設立することができました。

なお、マネーフォワード クラウド会社設立なら、設立時に必要となる印鑑の購入や、設立後に必要な書類の作成、銀行口座の開設も可能です。

会社設立経験者1,040人が語る、つまずきポイントと成功の秘訣

会社設立の手順はわかっても、「実際どんなことで困るのだろう?」と不安に思う方もいるかもしれません。

マネーフォワード クラウドが1,040人の会社設立経験者を対象に行った調査によれば、64.7%が会社設立の手続きに何かしらの大変さを感じていたことが分かりました。特に、会社設立1年目以内の場合は、44.4%が「大変だった」と回答していました。

画像:先輩起業家が一番困ったことは?【会社設立の意思決定調査】

大変さを感じていた項目としては「申請書類の作成」(48.7%)と「会社設立のやり方・手続きを調べること」(44.9%)が多い傾向です。

これらの手続きを簡単に行えると、スムーズに会社設立が進むでしょう。マネーフォワード クラウド会社設立をはじめとしたサービスを活用し、オンラインで便利に会社設立の準備を進めてみてはいかがでしょうか。

会社設立の方法は理解できましたか?

株式会社を設立する際は、多くの煩雑な手続きが発生します。事前に方法や要件を確認してから計画的に行わなければ、設立自体が遅れ、計画通りの事業活動ができなくなってしまうでしょう。

また、登記が完了し会社を設立した後も、税務署等へ必要な届出を行わなければなりません。これを怠ると会社の信用性にも影響が及び、思わぬ損失を生むこともあります。必要な手続きは期限内にきちんと行いましょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

会社設立の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

会社設立手続きの関連記事

-

会社設立のメリットとデメリットとは

-

会社設立の種類と特徴、メリットについて詳しく解説!

-

会社設立代行は自分で手続きするより安い?0円のサービスについても解説!

-

会社設立の手続き|設立後に対応すべき手続きとは?

-

会社設立時は一人社長でも社会保険加入が必須!手続きの流れ・必要書類を解説!

-

会社設立にかかる時間は?株式会社・合同会社の最短期間や手続きの流れも解説

-

会社設立時に法務局で行う手続きは?登記前後にやるべきことをわかりやすく解説!

-

会社設立時か設立後か?税理士に依頼するタイミング・相場・メリットとは

-

会社設立の方法や費用、メリットデメリットについて徹底解説

-

会社設立時に必要な取締役の人数は?役員構成の決め方を解説!

新着記事

養鶏場は儲かる?収益の仕組み・開業手順・成功の秘訣を解説

Point養鶏場は本当に儲かるのか? 養鶏場は、コスト管理と販売戦略を工夫すれば十分に利益を出せるビジネスです。 飼料費が経費の5割以上を占める 小規模でも直販で高単価を実現できる…

詳しくみる会社役員の仕事とは?種類・社員との違いをわかりやすく解説

Point役員の仕事とは?社員と何が違う? 会社役員とは、経営の意思決定や監督責任を担う立場です。 法定役員は取締役・監査役など 社員とは契約形態や責任範囲が異なる 報酬や任期も法…

詳しくみる法人破産とは?メリット・デメリット・手続きの流れを解説

Point法人破産とはどんな手続き? 法人破産は、返済不能となった会社を裁判所の管理下で清算し、法人格と債務を消滅させる手続きです。 事業は継続せず清算 会社の債務は全消滅 代表者…

詳しくみる墓石クリーニングは儲かる?収入目安・成功のコツ・開業費用を解説

Point墓石クリーニングは儲かるのか? 墓石クリーニングは、初期費用が少なく利益率が高いため、収益化しやすいビジネスです。 平均粗利率は80〜90%と高水準 年間契約やオプション…

詳しくみる相談支援事業所は儲かる?開業前に知っておくべき収入・制度・成功のポイントを解説

Point相談支援事業所の経営は儲かる? 相談支援事業所は高収益事業ではなく、工夫しなければ黒字化が難しい事業です。 利益率は低水準 人件費比率が高い 月40件前後が損益分岐点 黒…

詳しくみる社会福祉法人とは?設立を検討すべきケースやメリット・注意点を解説

Point社会福祉法人とはどのような法人? 社会福祉法人は、福祉サービスを非営利で提供するために、法律に基づき設立される高い公共性を持つ法人です。 福祉事業に特化した非営利法人 税…

詳しくみる