- 更新日 : 2026年1月13日

起業に使える補助金・助成金は?税金の扱いも解説

起業や開業を考えている方にとって、国や自治体が提供する補助金や助成金は心強い味方です。特に返済が原則不要の補助金は、自己資金を抑えながら事業をスタートできるチャンスとなります。

しかし、制度の種類が多く、申請のタイミングや条件もさまざまで、何から手をつければよいかわからない方も多いのではないでしょうか。

本記事では、起業で使える補助金の種類、申請のタイミングや必要書類、助成金との違いなどを、初心者にもわかりやすく解説します。

目次

起業で補助金は本当に使える?助成金との違い

起業や開業時には、国や地方自治体が提供するさまざまな支援制度を活用できます。その代表格が「補助金」と「助成金」です。これらの違いを理解し、自分の事業に合った制度を見つけることから始めましょう。

補助金と助成金の基本的な違い

補助金と助成金は、どちらも国や自治体から支給される返済不要のお金という点は共通しています。大きな違いは、その目的と受けやすさにあります。

補助金の特徴

補助金とは、国や自治体が産業振興や技術開発、創業支援といった政策目標を達成するために、事業者の取り組みを支援する制度です。予算や採択件数に上限が設けられていることが多く、申請後に事業計画書などの内容が審査され、採択されないと受け取れません。事業の将来性や計画の質が問われるため、入念な準備が求められます。

助成金の特徴

助成金とは、主に厚生労働省が管轄し、雇用の安定や労働環境の改善などを目的としています。従業員の新規雇用や人材育成、職場環境の整備などが対象です。補助金とは異なり、定められた要件を満たせば申請できます。申請内容の審査は、要件を満たしているかを確認するためのものです。しかしながら、場合によっては支給されないケースもあります。

| 項目 | 補助金 | 助成金 |

|---|---|---|

| 主な管轄 | 経済産業省、地方自治体など | 主に厚生労働省 |

| 目的 | 産業振興、技術開発、創業支援など | 雇用促進、人材育成、労働環境改善など |

| 返済義務 | 原則不要 | 原則不要 |

| 受給の難易度 | 比較的高い(審査で採択される必要あり) | 比較的低い(要件を満たせば原則受給) |

| 公募期間 | 短期間で限定的 | 長期間または随時 |

給付金や支援金との違いは?

給付金や支援金も、国や自治体から支給されるお金です。これらは、特に新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者や個人を支えるために、緊急経済対策として設けられることが多くありました。

補助金や助成金が特定の事業活動(設備投資や販路開拓、雇用など)を対象とするのに対し、給付金や支援金は、売上が減少といった特定の条件に合致した事業者に対して、事業全般に使える資金を直接的に支給する制度です。申請要件が比較的シンプルで、迅速な支援を目的としています。

起業で使える制度は返済不要?

補助金、助成金、給付金は、銀行からの融資とは異なり、原則として返済は不要です。そのため、事業主にとっては、何かと助かる制度といえるでしょう。

ただし、注意点もあります。例えば、補助金で購入した資産を目的外で使用した場合や、不正な申請が発覚した場合には、返還を求められることがあります。

決められたルールを守って正しく活用することが大前提です。資金調達を考える際には、返済義務のないこれらの制度をまず検討し、不足分を融資で補うといった計画的な使い方が望ましいでしょう。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気のガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

会社設立時に決めることチェックリスト

「会社設立時に決めることチェックリスト」では、会社設立の基本事項や、株式会社・合同会社別の決めることチェックリストなどを、1冊にまとめています。

図解でカンタンにまとめており、完全無料でダウンロードいただけます。

補助金をまるっと理解!会社設立時の補助金ガイド

補助金の概要や各制度の内容に加え、会社設立直後の企業でも使いやすい補助金や実際の活用事例などについてまとめました。

「使えたのに知らなかった!申請が漏れてた!」といったことを防ぐためにも、会社設立時の資金調達方法の一つとしてお役立てください。

法人成り手続きまるわかりガイド

初めて法人成りを考える方に向けて、法人成りの手続きや全体の流れ、個人事業の整理方法など、必要な情報をわかりやすくご紹介したガイドです。

多くの個人事業主の方にダウンロードいただいておりますので、ぜひお気軽にご利用ください。

起業家1,040人への調査でひも解く!先輩起業家が一番困ったことガイド

マネーフォワード クラウド会社設立では、会社設立の経験がある方1,040名に対して、会社設立に関する調査を実施しました。

先輩起業家が悩んだ部分や、どのように会社設立を行ったかを、定量的に分析していますので、ぜひご活用ください。

起業時に補助金を利用するメリットとデメリット

返済不要という大きな魅力がある補助金ですが、活用にあたってはメリットだけでなく、デメリットも理解しておくことが大切です。両面を知ることで、より効果的な資金計画を立てられるでしょう。

メリット:返済不要で自己資金を温存できる

補助金は返済が不要という点が、最大のメリットです。融資を受けた場合、事業の利益から毎月返済していく必要がありますが、補助金にはその義務がありません。得られた資金をすべて事業投資に回せるため、自己資金を維持しながら、より積極的な事業展開ができます。

また、「補助金の審査を通過した」という事実は、事業計画が公的機関に認められたという客観的な評価にもつながります。これは、金融機関から融資を受ける際の信用力を高める効果も期待できるでしょう。

デメリット:原則後払いで申請に手間がかかる

一方で、補助金は原則として「後払い」であるというデメリットもあります。

事業計画で申請した設備投資や販路開拓などをまず自己資金で実行し、その実績を報告した後で補助金が振り込まれる流れが一般的です。つまり、事業を行うための初期費用は、いったん自分で用意しなくてはなりません。

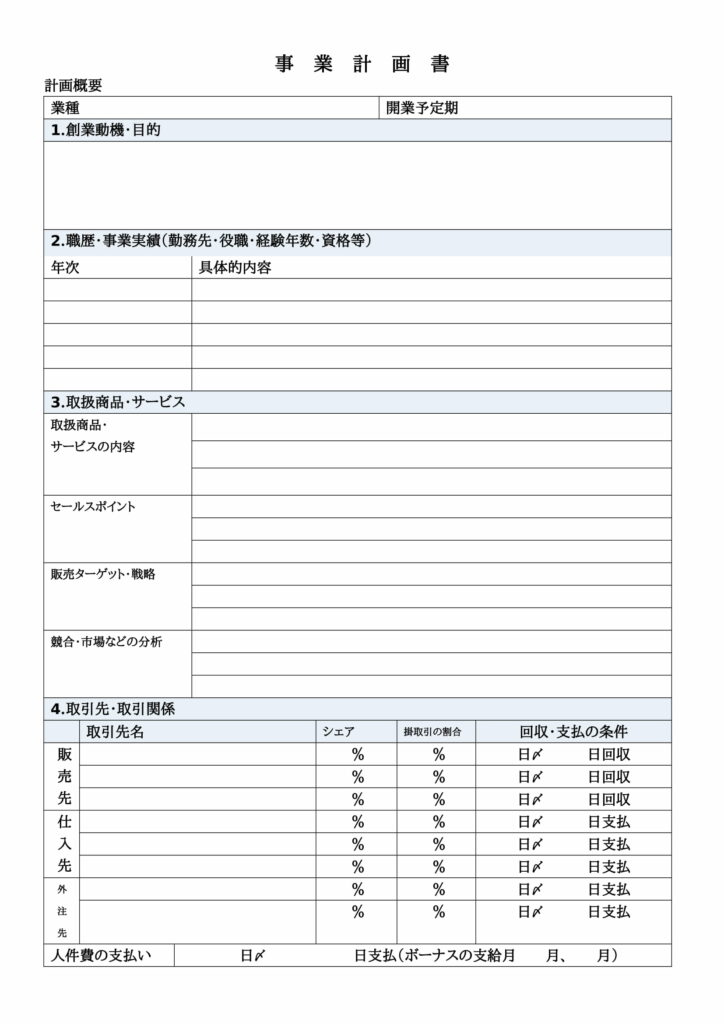

また、申請手続きが煩雑で、多くの書類作成が必要です。事業計画書をはじめ、経費の見積書や事業内容を説明する資料など、準備に時間と労力がかかります。公募期間も限られているため、常に情報をチェックし、期間内に質の高い申請書類を仕上げる必要があります。

起業で使える主な補助金

起業時に活用できる補助金は数多くありますが、ここでは、多くの創業者に利用されている代表的な補助金を紹介します。公募時期や内容は変更されることがあるため、必ず公式サイトで最新情報を確認しましょう。

小規模事業者持続化補助金(創業型)

小規模事業者が販路開拓や生産性向上のために行う取り組みを支援する補助金です。通常枠のほかに、これから創業する方や創業後間もない事業者を対象とした「創業枠」が設けられています。

- 対象者:これから創業する特定創業支援等事業の支援を受けた事業者や、設立3年以内の法人など

- 補助対象経費:店舗改装費、チラシ作成・広告掲載費、Webサイト関連費など、販路開拓に必要な経費

- 補助率・上限額:補助対象経費の3分の2以内、上限200万円

(※特例の活用は上限250万円、インボイス特例の要件を満たす場合は、上限額が上乗せされることがある)。

この補助金は、比較的小規模な投資から活用できるため、個人事業主や小規模な店舗の開業時に特に人気があります。

出典:小規模事業者持続化補助金|小規模事業者持続化補助金事務局

中小企業省力化投資補助金

人手不足に悩む中小企業や小規模事業者が、IoTやロボットなどの省力化製品を導入する際の費用を支援する補助金です。あらかじめ登録された製品(カタログ)から選んで導入するため、計画が立てやすいのが特徴です。

- 対象者:人手不足の解消に向けて省力化投資を行う中小企業・小規模事業者など。

- 補助対象経費:カタログに掲載されている汎用製品の導入費用

(例:清掃ロボット、自動券売機など)。 - 補助率・上限額:補助対象経費の2分の1以内、従業員数に応じて上限額が変動

(例:従業員5名以下で最大200万円)。

飲食店や小売店、宿泊業など、特定の業務を自動化したい創業者にとって活用しやすい制度といえるでしょう。

出典:中小企業省力化投資補助金|中小企業省力化投資補助金事務局

事業再構築補助金

新分野展開や業態転換など、思い切った事業の再構築に挑戦する中小企業を支援する大型の補助金です。いくつかの申請枠があり、創業や第二創業も対象となる場合があります。

- 対象者:一定の要件を満たし、認定経営革新等支援機関と事業計画を策定する中小企業など

- 補助対象経費:建物費、機械装置・システム構築費、広告宣伝・販売促進費など、大規模な投資が対象

- 補助率・上限額:申請枠や従業員規模により大きく異なる

(例:成長枠では公募要領に基づき最大7,000万円)

事業規模の大きな転換を考えている創業者にとっては、力強い支援となるでしょう。

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金)

中小企業や小規模事業者が行う、革新的な製品・サービスの開発や生産プロセスの改善に必要な設備投資などを支援する補助金です。試作品開発や新たな生産方式の導入などを考えている場合に適しているとされています。

- 対象者:革新的な製品・サービス開発などに挑戦する中小企業・小規模事業者など

- 補助対象経費:機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費など

- 補助率・上限額:申請枠や従業員規模により異なる

(例:通常枠では最大1,250万円)

新しいアイデアや技術を形にしたいと考えているスタートアップにとって、有益な支援策のひとつです。

IT導入補助金

中小企業や小規模事業者が、自社の課題やニーズに合ったITツール(会計ソフト、受発注システム、決済ソフトなど)を導入する際の経費の一部を補助する制度です。業務効率化や生産性向上を目指す創業者にとって、何かと役立つ補助金とされています。

- 対象者:業務効率化などのためにITツールを導入する中小企業・小規模事業者など

- 補助対象経費:ソフトウェア購入費、クラウド利用料、導入関連費など。

- 補助率・上限額:申請枠や導入するツールの機能により異なる

(例:通常枠では最大450万円未満)。

バックオフィス業務の効率化は、創業初期の事業を安定させるために欠かせません。この補助金を活用して、早い段階でIT環境を整備することをおすすめします。

出典:IT導入補助金2025

【対象者別】起業で使える補助金・助成金

国の補助金に加えて、創業者それぞれの属性や事業を行う地域に特化した支援制度も多数あります。ここでは、個人事業主、女性、シニア向けの制度について見ていきましょう。

個人事業主やフリーランスが利用しやすい制度

個人事業主やフリーランスであっても、法人と同様に国の補助金を活用できます。特に、これから事業を始める方や、事業を稼働して間もない方が利用しやすい制度は、以下のとおりです。

- 小規模事業者持続化補助金

個人事業主にとって最も代表的な補助金の一つであり、販路開拓や宣伝広告など、事業の売上を伸ばすための取り組みに幅広く使える - IT導入補助金

会計ソフトや決済システム、予約管理システムなど、日々の業務を効率化するためのITツール導入を支援

バックオフィス業務の負担を減らしたい創業者には特におすすめ - 中小企業省力化投資補助金

飲食店や小売店などで、自動券売機や清掃ロボットといった人手不足を補うための設備を導入する際に活用できる

これらの国の制度に加えて、各地方自治体でも、個人事業主を含む創業者向けの補助金や家賃補助などを設けている場合があります。まずは事業を行う市区町村の公式Webサイトで、創業者向けの支援策について確認してみましょう。

女性・若者・シニア世代向けの支援

女性、若者、シニア世代の起業を後押しするため、資金調達を優遇する制度や、経費の一部を補助する制度が用意されています。返済が必要な「融資」と、原則返済不要の「補助金・助成金」の両方がありますので、それぞれの特徴を理解して活用しましょう。

新規開業・スタートアップ支援資金(女性、若者/シニア起業家支援関連)|日本政策金融公庫

これから事業を始める、または事業開始後おおむね7年以内の方のうち、女性、35歳未満の若者、55歳以上のシニアの方を対象とした融資制度です。返済は必要ですが、通常の融資よりも低い特別利率が適用されるため、資金調達コストを抑えられます。そのため、多くの創業者にとって、資金調達の基本的な選択肢の一つとなるでしょう。

出典:新規開業・スタートアップ支援資金(女性、若者/シニア起業家支援関連)|日本政策金融公庫

女性・若者・シニア起業家支援資金|川崎市

神奈川県川崎市の「女性・若者・シニア起業家支援資金」は、融資とセットで利子補給(利息の一部を補助)を行う制度や、店舗の改装費などを補助する制度があります。

経費の一部を支援する補助金・助成金(返済不要)

融資とは別に、返済が原則不要の補助金・助成金も活用できます。

女性・若者向け:東京都「若手・女性リーダー応援プログラム助成事業」

都内で交付決定から1年以内に開業予定の39歳以下(年度末時点)の男性または女性が対象の助成金です。従業員の人件費、事務所の賃借料、広告費、設備費など、事業を軌道に乗せるために必要な経費の最大4分の3(上限400万円)が助成されます。返済は不要ですが、公募期間内に申請し、審査に通過する必要があります。

出典:若手・女性リーダー応援プログラム助成事業|東京都創業NET

シニア向け:ビジネスプランコンテスト

東京都の「東京シニアビジネスグランプリ」では、優れた事業計画を表彰し、最優秀賞に100万円などの賞金を授与するコンテストも開催されています。入賞すれば資金が得られるだけでなく、自身の事業のPRにもつながります。

出典:東京シニアビジネスグランプリ|(公財)東京都中小企業振興公社

その他:各自治体の創業者向け支援

上記以外にも、全国の地域の自治体が独自の創業者支援を行っています。例えば、女性起業家向けの相談窓口の設置や、若者向けの店舗改装費の補助、起業家同士のネットワーク作りの支援など、内容は多岐にわたります。

事業を行う地域の商工会議所や自治体のWebサイトで、活用できる制度を調べてみてはいかがでしょうか。

Uターン・Iターン(移住)希望者向けの支援

地方創生の観点から、数多くの自治体が創業や起業を支援しています。その代表例として、内閣府が地方創生推進交付金を活用して設けた「起業支援金」制度が挙げられます。

東京圏から地方へ移住して社会的事業を始めるなどの要件を満たす場合に、最大200万円の支援金が支給されます。さらに移住支援金(最大100万円程度)も併給される場合があり、地方での起業を後押しします。

地域課題の解決や第二創業を目指す方向けの支援

事業の目的や形態に合わせた支援策もあります。

地域課題解決型

自治体によっては、子育て支援、高齢者福祉、環境問題といった地域の課題解決に貢献するソーシャルビジネスの起業に対して、特別な補助金を設けていることがあります。自身の事業が地域にどう貢献できるかという視点で探してみると、活用できる制度が見つかるかもしれません。

第二創業・事業承継

親の事業を引き継いだ後に新分野へ進出する「第二創業」や、M&A(企業の合併・買収)をきっかけとした創業も、国は支援しています。

中小企業庁の「事業承継・M&A補助金」は、こうしたケースで活用できる制度です。この補助金には、事業承継を機に新たな設備投資や販路開拓を行う費用を補助する「事業承継促進枠」や、M&Aにかかる専門家への手数料などを補助する「専門家活用枠」などがあります。返済は不要で、事業を引き継いだ後の成長を力強く後押ししてくれます。

起業の補助金申請タイミングと必要書類

補助金を活用するには、適切なタイミングで、不備のない書類を提出することが求められます。補助金の申請タイミングは、制度によって「起業前」でなければならないものと、「起業後」でも申請できるものに分かれます。

起業前に申請が必要なもの

地方自治体が設ける創業者向けの補助金によくあるパターンです。会社の設立登記や開業届を提出する前に申請し、交付決定を受ける必要があります。もし、先に開業した場合、対象外になるため、注意が必要です。

起業後に申請できるもの

「小規模事業者持続化補助金」や「ものづくり補助金」などは、すでに事業を営んでいることが前提となっているため、開業後に申請します。

どちらのパターンにせよ、補助金の多くは公募期間が定められています。起業を思い立ったら、すぐにでも情報収集を始め、自身の事業計画とスケジュールに合った補助金を見つけ、公募期間から逆算して準備を進めることが大切です。

一般的に必要となる書類

必要書類は補助金によって異なりますが、一般的には以下のようなものが求められます。

事業計画書の重要性と作成のポイント

補助金の審査では、事業計画書の内容が採択を大きく左右します。なぜなら、審査員は事業計画書を通して、その事業の将来性、社会的な意義、計画の実現性を判断するからです。

明確で具体的な目標

「売上を伸ばす」といった漠然とした表現ではなく、「○○を導入して、1年後までに売上を○%向上させる」というように、具体的な数値目標を掲げることが重要です。誰が見てもイメージができる内容に仕上げましょう。

事業の強みと独自性

競合他社と比較して、「自社のサービスや商品のどこが優れているのか」を明確にアピールします。

補助金の必要性

「なぜこの事業に補助金が必要なのか」「補助金によってどのような効果が生まれるのか」を、説得力を持って説明することが求められます。

実現できる資金計画

補助金は後払いが原則のため、補助金がなくても事業を遂行できる資金計画(つなぎ資金の確保など)を示すことで、計画の信頼性が高まります。

起業時の補助金や融資に税金はかかる?

補助金や融資で資金を得た場合、税金の扱いが異なります。特に補助金・助成金は課税対象となるため、会計処理について正しく理解しておくことが大切です。

補助金・助成金は課税対象になる

国や自治体から受け取る補助金や助成金は、原則として課税対象です。個人事業主の場合は「事業所得」、法人の場合は「法人所得(益金)」として扱われ、会計処理上では「雑収入」などの勘定科目として計上します。これらの収入には、所得税や法人税がそれぞれ課されます。

融資は非課税、支払う利息は経費になる

銀行などからの融資は、返済が必要な「借入金」のため、収入にはならず課税対象外です。ただし、融資に対して支払う利息は「支払利息」として経費に計上できます。利息を経費にすることで、課税対象となる所得を減らす効果があります。

収入計上のタイミングと消費税

補助金・助成金の会計処理には注意点があります。

- 収入計上のタイミング:

税務上の収入として計上するタイミングは、実際に振込まれたタイミングではなく、原則として支給が決定した事業年度(交付決定通知書を受け取った日など)となります。後払いの補助金の場合、入金より先に納税義務が発生することがあるため注意しましょう。 - 消費税:

補助金や助成金は、商品やサービスの対価ではないため、消費税の課税対象外(不課税)となります。

起業の補助金活用は計画的な準備から始まる

起業や開業における補助金の活用は、資金調達の有効な手段の一つです。返済不要という大きなメリットは、事業のスタートダッシュを強力に後押ししてくれるでしょう。

ただし、補助金は申請すれば誰でも受け取れるものではありません。それぞれの制度の目的を理解し、質の高い事業計画書を作成して審査を通過することが求められます。

また、原則として後払いのため、事前の資金繰り計画も欠かせません。自身の事業に合った補助金を見つけ出し、入念な準備を進めることが、補助金を獲得し、事業を軌道に乗せるためのスタートとなるでしょう。

まずは国や自治体のWebサイトで、どのような支援制度があるのかを調べてみてはいかがでしょうか。

関連:事業計画書とは?書き方を簡単解説!テンプレも140個以上業界別にご紹介

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

会社設立の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

サークルの法人化とは?メリットデメリットや法人格・タイミングを解説

サークルの法人化とは、任意団体であるサークルが法人格を得て法人化することを指します。主な候補は、一般社団法人やNPO法人です。 この記事では、サークルの法人化のメリット・デメリット…

詳しくみる芸能人の法人化とは?個人事務所設立のメリット・デメリットや流れを解説

芸能人の中には売れっ子になったタイミングなどで、これまでお世話になった芸能事務所から独立して個人事務所または会社を立ち上げる方もいらっしゃいます。 本記事では、芸能人が個人事務所・…

詳しくみる住民税は法人化でいつから払う?個人事業主との違いや計算方法

法人化(法人成り)すると住民税は、個人と法人で仕組みが大きく異なり、赤字でも支払い義務が生じるなどの注意点があります。しかし、役員報酬の設定を最適化すれば、個人事業主のときより税負…

詳しくみる年収1,000万円の個人事業主が支払う税金シミュレーション|会社員との手取りの比較や節税対策も

個人事業主にとって年収1,000万円は大きな目標ですが、実際に残る手取り(実手取り)は、同額の会社員より少なくなるケースが多い傾向にあります。 この記事では、年収1000万円の個人…

詳しくみる法人化するときに有限会社は新設できない?会社形態を選ぶポイントを解説

個人事業主からの法人化する際、「有限会社」を選択できません。整備法の施行によって新規で設立ができなくなっているからです。そのため、現在は株式会社や合同会社などの会社形態を選択して法…

詳しくみるサラリーマンは会社設立で節税できる?合同会社がおすすめの理由やばれるリスクも解説

毎月の給与から天引きされる税金を見て、「もっと手取りを増やせないか」と感じているサラリーマンの方は多いのではないでしょうか。iDeCoやNISA、ふるさと納税といった節税対策の効果…

詳しくみる