- 更新日 : 2025年1月29日

開業とは?起業・独立との意味の違いもわかりやすく解説!

一つの会社で定年まで勤めあげれば安泰という価値観は薄れ、働き方の多様化が注目される昨今、脱サラして新しく事業を始めることに関心を持つ人も多いようです。開業とは「新しく事業を始めること」という意味を持ちますが、実際に開業するにはどうしたらいいのでしょうか。この記事では、開業するために必要な基本の知識、開業までの流れを順序立てて説明していきます。

目次

開業とは

開業とは、「新しく事業を始めること」をいいます。一般的には個人が開業届を出して個人事業主となり、正式に事業を開始するときに使われる言葉です。

なお法人が開業する場合には「法人設立届出書」を提出します。

個人が知識やスキルを活かしてアイデアを出し、集客・収益化することができればビジネスとして成り立ちますが、客と取引しているだけでは社会的に開業しているとは定義されません。

個人であれば開業後1ヶ月以内に管轄の所轄税務署に「開業届」を提出し、この開業届の控えを保存しておきます。

開業と起業・独立の意味の違い

開業のほかにも「起業」や「独立」という言葉をよく耳にすると思います。これらの言葉にはどういう違いがあるのでしょうか。ちょっとしたニュアンスの違いを知っていると、ビジネスシーンでの会話に役立ちます。

開業と起業の違い

開業は「事業を開く」、そして起業は「事業を起こす」ということを意味します。開業も起業も「新しく事業を始める」という意味では同じです。

しかし起業は「今までにない分野の開拓」というニュアンスを含むため、「起業家」などという使い方をします。したがって、起業は個人事業主を含める場合もありますが、一般的にはベンチャーやスタートアップといった法人の立ち上げを指すことが多いでしょう。

開業と独立の違い

独立とは「組織に頼らずに自分の力だけで生計を立てること」であり、いわゆる脱サラのことを指します。

「独立開業」と合わせて表現することもありますが、これは脱サラして開業する場合です。もともと組織に属していない人が新たに開業する場合や、組織に属したまま副業として開業する場合は独立とはいいません。

開業と創業の違い

開業と似た言葉に「創業」がありますが、基本的にはどちらも同じで「新しく事業を開始した」という意味で使用されます。

しかし、一般的には個人事業主の場合は「開業」を、会社の場合は「創業」を使用することが多いようです。例えば、会社を設立した人を「開業者」とは言わず「創業者」という言い方をします。

開業のメリット・デメリット

開業届の提出にはメリットとデメリットがあります。「こんなはずじゃなかったのに」となる前に、正しく知って開業に臨みましょう。

開業のメリット

ここでは、開業することのメリットをご紹介します。

青色申告による税制上の優遇

確定申告で青色申告を選択すれば、最大65万円の「青色申告特別控除」による節税効果を得られます。

例えば400万円の所得がある個人事業主なら、65万円の控除を受けると所得税額を13万円(所得税率20%の場合)も引き下げることができるのです。

青色申告は、その他にも3年間は赤字を黒字と相殺できる「純損失の繰越控除」、家族に支払った給与を全額必要経費にできる「青色専従者給与」などの特典があります。

小規模企業共済に加入できる

「小規模企業共済」は事業の引退に備えて積み立てる、個人事業主や経営者のための退職金制度です。掛け金は月額1,000~70,000円までの範囲で選択でき、その全額が所得控除の対象になるので節税効果があります。

加入資格は、卸売業・小売業、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)の場合は、従業員数が5人以下などの要件がありますので確認しましょう。

社会的な信用を得られる

開業届を出さなくても事業を開始することはできますが、事業を行っていることの証明を求められるシーンは多々あります。これは、正式に開業することで社会的信用を得られるからに他なりません。

開業届を提出する際に、受付印のある「控え」を取っておき、証明書として大切に保管しておきましょう。「開業届の控え」については以下のような場合に必要とされるときがあります。

- 屋号付きの銀行口座の開設

- 事業者向けクレジットカードの発行

- 金融機関からの融資

- 補助金や助成金の申請

- 保育所の利用申し込みにおける就労証明

開業のデメリット

前章にて解説した開業のメリットに対して、デメリットもご紹介します。

失業給付を受けられなくなる

退職した会社で雇用保険に加入していれば失業給付を受けられる可能性があります。しかし、失業給付は本人に再就職する意思があることを給付の要件にしているため、退職後すぐに開業して個人事業主になった場合は、再就職する意思はないとみなされてしまう可能性が高くなります。

これが開業の障壁となっていたため、2022年7月より失業給付の受給期間を延長する特例が開始しました。離職後に開業した場合は、その翌日から2カ月以内にハローワークに申請することで、最大で3年間は受給期間に参入しない期間とすることができます。

これにより、もしも事業がうまくいかなかった場合でも、本来の受給期間である1年間に「起業等から休廃業までの期間(最長3年間)」を加えた期間が失業給付の受給期間となりました。

配偶者の扶養に入っている場合には注意が必要

扶養には「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2種類の概念があります。税法上の扶養は、開業しているかどうかにかかわらず、所得が48万円以下であるかどうかで決まります。

問題になるのは社会保険上の扶養の方です。配偶者が加入している健康保険組合によって扶養の条件が細かく決められているため、所得金額で線引きしている組合もあれば、個人事業主は所得にかかわらず扶養に入れないと決まっている組合もあります。

扶養に入れない場合は、国民健康保険に加入しなくてはならないので、扶養に入っている場合と比べて経済的な負担が大きくなります。開業届を提出する前に、扶養の条件を確認しておいた方がよいでしょう。

開業するまでの流れ

開業する決意を固めたら、具体的な準備に取りかかりましょう。ここでは開業までの大まかな流れを確認していきます。

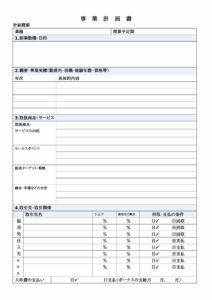

事業の計画を立てる

事業のアイデアを具体的に書き出していく作業は非常に大切です。「誰に」「何を」「どのように提供するのか」をイメージし、競合との差別化やコンセプトも言語化して明確にしていきましょう。

それらを事業計画書にまとめます。事業計画書に決まった形はありませんが、これから開始する事業の具体的な内容や収支の見込みなど、誰が見てもわかるように作成しましょう。この作業を通して事業計画を客観的に見ることができ、実現可能かどうかを冷静に考える機会を得られます。改善点や課題があれば、計画の修正が必要です。

事業計画書は、事業に必要な資金の融資を受ける際にも、重要な資料となります。書き方がわからないときは、自治体や商工会議所が主催する創業セミナーに参加するのもおすすめです。

資金・備品の準備

開業するには、事業に必要な資金を準備しなくてはなりません。どれくらいの資金が必要かは、事業の内容や規模によって大きく異なります。パソコン一つでできる事業であれば比較的少額で済みますが、飲食業や販売業などはテナント料や人件費の負担が重く、それぞれの業種や規模に見合った開業資金が必要です。

資金調達の方法として、まず自己資金が挙げられます。自己資金のみでは賄えない場合は、金融機関からの融資、補助金や助成金の申請、クラウドファンディングなどを検討しましょう。

開業届の提出

開業届(個人事業の開業届出・廃業届出等手続)は、事業を開始してから1カ月以内に所轄の税務署に提出しなくてはなりません。持参または郵送のどちらでも提出でき、手数料はかかりません。

開業届の記入はそこまで難しいものではありませんが、普段は馴染みのない手続きを行うのはちょっとだけ億劫ですよね。そんなときはぜひ「マネーフォワード クラウド開業届」をご利用ください。

業種や仕事の概要、働く場所などの簡単な項目を埋めるだけで、最短5分で開業届や青色申告承認申請書が完成します。また完成した開業届は、無料ですぐにダウンロードできます。

詳しくはこちらをご覧ください。

開業をするべきタイミング

結論からいうと、開業する時期やタイミングは自由です。開業届は事業を開始した日から1カ月以内に提出するきまりですが、実際には遅れても罰則はなく、いつでも提出できます。

専業の事業主の場合は原則として、課税所得金額がある場合、副業の場合は給与等以外の所得が20万円超になった場合に所得税の申告義務が生じますので、開業するタイミングの目安としましょう。

特に専業の場合は、開業届を出して青色申告ができるようにしておくと、最大で65万円の青色申告特別控除が受けられるので、節税につながります。また、開業資金が高額で事業が赤字の場合も、青色申告によって3年間は赤字を繰越控除することができるのでお得です。

このように事業の収支が黒字であっても赤字であっても、その年度の確定申告をするなら、なるべく早く開業届を出しておいた方がよいでしょう。

開業・独立に向いている業種

初期コストが低く利益率が高い業種は、新規参入のハードルが低く、開業・独立に向いています。例えばライター、デザイナー、プログラマー、ハンドメイド作家、動画クリエイターなどの職種は、自宅を拠点として一人で始められるので、初期コストは低く抑えられます。また技術が確かなものであれば資格も必要ないのでやる気さえあれば誰でも始められます。

弁護士や弁理士、公認会計士、税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士、中小企業診断士などのいわゆる士業も、開業までのプロセスが大変で、事務所も必要となりますが比較的高い報酬を得られますので、利益率が高く独立しやすい業種といえます。

理解を深めてから、正しく開業を行いましょう!

ここまでの流れをざっくりとおさらいしていきましょう。

開業とは「新しく事業を始めること」です。個人事業主として開業するには、開業届を提出しておきましょう。開業には制度上のメリットとデメリットが存在しますので注意が必要です。とはいえ事業を開始するなら、基本的には開業届はなるべく早く提出しておくことをおすすめします。

慣れない手続きに不安や戸惑いがあるかと思いますが、その一方踏み出して開業したら、あとは前に進むだけです。MoneyForwardでは開業届作成の他にも、確定申告(青色)に必要な書類をクラウド上で簡単に作成できるサービスもご用意しております。ぜひこの機会に併せてご検討ください。

よくある質問

開業とは何ですか?

新しく事業を始めることです。一般的には開業届を提出し、個人事業主として登録することを指します。詳しくはこちらをご覧ください。

開業と起業の違いは何ですか?

どちらも新しく事業を始めることを指しますが、起業は「今までにない分野の開拓」というニュアンスを含みます。詳しくはこちらをご覧ください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

会社設立の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

開業の関連記事

新着記事

店舗を存続させる!事業計画立案のポイントと実務

株式会社hacomonoと共催セミナー「店舗を存続させるための事業計画立案のポイントと実務」を開催しました。本記事は、株式会社ナレッジラボ 税理士/中小企業診断士 大道 智之による…

詳しくみる里親手当で儲かる?制度の仕組み・支給額・費用・税金を解説

Point里親手当で生活が楽になったり、儲けが出たりする? 里親手当は、子どもの養育費を補助する制度であり、儲かる仕組みではありません。 養育費の実費補助 利益目的は不可 融資を意…

詳しくみる本店移転の手続きはどう進める?登記から各種届出までわかりやすく解説

Point本店移転では、何をどの順番で行う必要がある? 本店移転は、社内決議→登記→各機関届出の順で行う法定手続きです。 登記は移転日から2週 費用は3万〜6万円 登記後に届出必須…

詳しくみる墓参り代行は儲かる?仕事内容・料金相場・起業のポイントを解説

Point墓参り代行は、儲かるビジネス? 墓参り代行は、高単価で副業から収益化しやすいサービスです。 1件5千〜1.5万円 月数件でも黒字可 初期費用が少ない 月12件・単価1万円…

詳しくみる納税証明書(その1)とは?その2との違い・取得方法・請求時の注意点を解説

Point納税証明書(その1)は、どんな場面で必要になる? 納税証明書(その1)は、国税の納付状況を証明する公式書類です。 納付額と未納額を記載 融資・補助金で必須 税務署が発行 …

詳しくみる社会福祉法人を設立するメリットは?事業内容・他法人との違い・設立手順を解説

Point社会福祉法人には、どのような強みがある? 社会福祉法人は、公的支援と税制優遇を受けながら福祉事業を安定運営できる法人です。 補助金で施設整備可 税負担が大幅に軽減 社会的…

詳しくみる