- 更新日 : 2026年1月5日

合同会社とは?設立方法やメリット・デメリット、株式会社との違いをわかりやすく解説!

合同会社は、2006年施行の会社法で導入された法人形態で、出資者の有限責任を確保しながら、運営の柔軟性を重視した会社です。設立費用が株式会社に比べて低く、定款で自由に意思決定ルールを定められるなどの特徴があります。

合同会社を設立するメリットは、設立費用が安い、意思決定のスピードが速い、決算公告や役員任期の手続きが不要なことです。一方、株式会社に比べると、信用力や資金調達面で劣る部分もあります。また、「合同会社はやめとけ」「設立して後悔した」といったネガティブな声が見られるのも事実です。

この記事では、合同会社にはどのような特徴があるのか、合同会社から株式会社に変更することはできるのか、わかりやすく解説していきます。

目次

合同会社とは?

合同会社は、少人数のベンチャー企業や個人事業主の法人成りに適していると言われます。

特徴や株式会社との違いを見ていきましょう。

合同会社の特徴は?

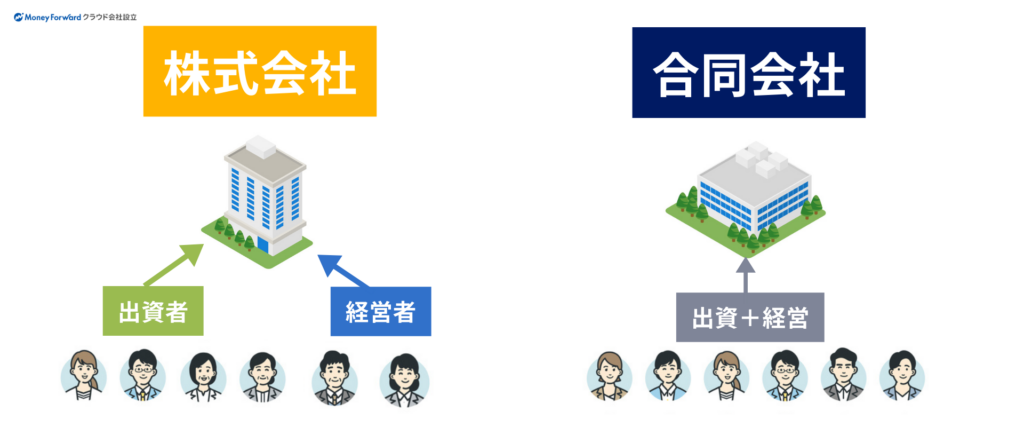

合同会社は、出資者自身が経営者となり会社の運営に直接関与するため、所有と経営が一致する点が特徴です。後述のように、所有と経営が分離されている株式会社と異なり、原則として出資者全員が業務執行に携わります。

合同会社の出資者は出資額を限度とした「有限責任」を負います。つまり、会社が債務超過に陥っても、社員は自分の出資額以上の責任を負うことはありません。

また、内部の決定については、原則として社員全員の同意で決定されます。日常的な業務執行に関しては、業務執行社員の過半数の同意で決めることも可能です。

合同会社と株式会社の違いは?

合同会社は「社員総会」で全社員(=出資者)が経営に参加し、所有と経営が一致します。一方、株式会社における意思決定は「株主総会」で行われ、所有と経営は分離しています。ここが、合同会社と株式会社の根本的な違いです。

また、株式会社は定款認証や決算公告が必要で役員に任期がありますが、合同会社は認証・公告不要で任期もありません。

さらに、利益配分についても株式会社が出資比率に応じるのに対し、合同会社は定款で自由に規定できる点が異なります。

参考:株式会社と合同会社のどちらがよいか |中小企業基盤整備機構

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気のガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

会社設立時に決めることチェックリスト

「会社設立時に決めることチェックリスト」では、会社設立の基本事項や、株式会社・合同会社別の決めることチェックリストなどを、1冊にまとめています。

図解でカンタンにまとめており、完全無料でダウンロードいただけます。

補助金をまるっと理解!会社設立時の補助金ガイド

補助金の概要や各制度の内容に加え、会社設立直後の企業でも使いやすい補助金や実際の活用事例などについてまとめました。

「使えたのに知らなかった!申請が漏れてた!」といったことを防ぐためにも、会社設立時の資金調達方法の一つとしてお役立てください。

法人成り手続きまるわかりガイド

初めて法人成りを考える方に向けて、法人成りの手続きや全体の流れ、個人事業の整理方法など、必要な情報をわかりやすくご紹介したガイドです。

多くの個人事業主の方にダウンロードいただいておりますので、ぜひお気軽にご利用ください。

起業家1,040人への調査でひも解く!先輩起業家が一番困ったことガイド

マネーフォワード クラウド会社設立では、会社設立の経験がある方1,040名に対して、会社設立に関する調査を実施しました。

先輩起業家が悩んだ部分や、どのように会社設立を行ったかを、定量的に分析していますので、ぜひご活用ください。

合同会社の役職は?

合同会社の役職と意義について解説していきます。

代表社員

合同会社における代表社員とは、会社を代表し、対外的な権限を有する社員のことです。

代表社員は、業務執行社員の中から選ばれ、株式会社の代表取締役に相当します。

代表社員の指定方法には以下のようなものがあります。

- 定款に代表社員を直接記載する

- 定款で互選の定めを設け、社員の互選により決定する

- 特に定めない場合は業務執行社員全員が代表社員となる

代表社員の選任や変更は定款の規定や社員の合意に基づき、登記が必要となります。

業務執行社員

合同会社の業務執行社員とは、会社の業務を実際に執行する権限を持つ社員を指します。

出資者(社員)の中から選ばれ、株式会社でいう取締役に相当します。

業務執行社員の指定方法は、定款にその旨を明記することで可能となり、それ以外の社員は経営に関与しません。定款に特に定めがない場合、その合同会社のすべての社員が業務執行権を持ちます。業務執行社員は登記が必要なので注意が必要です。

社員

合同会社の社員とは、会社に出資した人のことを言います。合同会社の社員は、出資者として「有限責任」を負い、定款に基づき「経営参加」や「利益配分」を自由に定めることができるメンバーです。

しかし、経営に携わる社員と携わらない社員に区分したい場合、定款で業務執行社員の定めを置くことも可能です。この場合、業務執行社員は、株式会社でいう役員のような立ち位置になります。なお、業務執行権のない社員は、登記は不要です。

合同会社設立のメリットは?

合同会社設立のメリットは、株式会社と比べて設立費用がかからないこと、意思決定がスピーディーにできること、などにあります。詳しく解説していきます。

設立費用やランニングコストが安い

合同会社を選ぶ最大のメリットに設立費用の安さがあります。株式会社設立に際して納めなければならない税金や手数料が少なくとも20万円程度であるのに対して、合同会社なら最少で約6万円と3分の1以下で済みます。

また、合同会社は、株式会社で必要な役員の任期の更新にともなう手続きや株主総会にかかる費用なども不要です。合同会社には役員の任期がないため任期満了等による手続きがなく、また、合同会社には「株主総会」がないためです。よって、株式会社と比べるとランニングコストを低く抑えられます。

法人の節税メリットを受けられる

合同会社や株式会社は、法人税法上、普通法人に区分されます。

個人事業主の事業所得が所得税の対象になるのと異なり、一人起業であっても合同会社の事業所得は法人税の対象となるため、法人の節税メリットを受けることが可能です。

法人の節税メリットのうち、代表的なものが、欠損金の繰り越しや役員報酬の損金算入です。

まず、欠損金の繰り越しについてです。個人事業主は最大3年までしか赤字を繰り越せませんが、法人で青色申告書を提出している事業年度であれば、最大10年事業赤字を繰り越すことができます。

また、個人事業主は自身の給料を必要経費に計上できませんが、法人は定期同額給与などの特定の報酬については損金算入できます。会社留保分と役員報酬を分けることが可能です。

ほかにも、法人には次のようなメリットがあります。

- 法人として生命保険に加入できる

- 所得税率は累進課税であるのに対し、法人税率は一定とされる

- 所得税の経費には費用按分が必要な場合もあるが、法人は原則として家事費がないため按分する必要がない

- 法人を対象とした一定の機械装置等の特別償却や税額控除ができる(青色申告の中小企業者の場合) など

意思決定のスピードが速い

株式会社は会社の所有と経営が必ずしも一致しないため、役員の選任や新株発行、組織拡大などの重大な意思決定は株主総会で行われます。基本的に、重要事項については、株主総会での議決を待たずに役員の中だけで決定することはできません。

その点、合同会社は所有と経営が一致しているため、株主総会を開く必要がありません。出資者である社員が意思決定を行うことから、株式会社と比較するとスピーディーに意思決定できるメリットがあります。

定款の認証が不要

株式会社を設立する場合、本店所在地を管轄する公証役場で、作成した定款を公証人に認証してもらう必要があります。公証人の認証を受けないと効力を有することができないためです。

その点、合同会社を設立する場合は定款の認証は必要ありません。公証役場に出向く手間も省けますし、定款認証に要する手数料も負担せずに済みます。何より、株式会社と比べて早く会社を設立することが可能です。

出資者は有限責任でリスクが限定される

社員である出資者は、出資の範囲において有限責任を負えば済みます。有限責任とは、出資者が出資した分のみ間接的に責任を負うことです。そのため、会社が多くの債務を抱えてしまっても、出資者の個人財産に及ぶことはありません。家族や自身の生活への影響を心配せずに会社経営が可能となります。

決算公告の義務がない

合同会社には決算公告の義務がないため、公告にかかる費用や手間を大幅に削減できます。株式会社の場合は、決算公告を官報や新聞、ウェブサイト等で行う必要があり、これには年間数万円から数十万円の費用がかかります。

また、公告のための書類準備や手続きが不要となるだけでなく、決算内容を不特定多数に公開する必要がないため、自社の財務状況や経営戦略は外部からはわかりません。

この点では、競争上の優位性を保ちやすいと言えます。このように、決算公告がないことで、コスト削減と情報管理の面において、柔軟かつ効率的な運営が可能となります。

役員任期の更新が不要

合同会社では、役員の任期が法律で定められていません。したがって、任期満了の都度、重任登記が不要となります。株式会社では必要となる登記手続きや登録免許税(資本金1億円以下の場合、1万円)などのコストや事務的負担に比べて、手間も費用も削減できます。

これにより、任期管理や更新手続きそのものに煩わされることなく、合同会社の役員は本業に集中しやすくなります。つまり、合同会社は維持管理が効率的であると言えます。

株式会社への移行も可能

合同会社の大きなメリットのひとつとして、事業の成長や環境の変化に合わせて、株式会社へ柔軟に移行可能な点が挙げられます。

紹介してきたように、合同会社は比較的簡単に設立可能で、起業時の負担が少ないため、スタートアップや小規模事業に適しています。

その後、事業が拡大し社会的信用や資金調達力が必要になった場合には、株式会社へ組織変更することで、株式発行による資金調達や上場の道が開かれ、取引先や金融機関からの信頼度も高まります。

このように会社の成長に応じて最適な形態を選択できる柔軟性は合同会社の魅力と言えます。

なお、株式会社の設立に関しては、以下の記事でも詳しく説明していますので併せて参考にしてみてください。

合同会社設立のデメリットは?

ここまで合同会社のメリットについて解説してきましたが、株式会社と比較したときの信用度や資金調達などの面で、合同会社にはデメリットがあります。「やめとけ」「後悔する」と言われる理由を詳しく説明していきます。

株式会社と比べて社会的信用度が低い

合同会社は株式会社と比べて、社会的信用度が低いとされます。

合同会社は2006年に導入された比較的新しい法人形態であり、株式会社に比べて社会的な認知度がまだ低いと言えます。また、設立手続きや費用が株式会社より簡便なことが逆に、「信頼性が低い」と見なされがちです。

さらに、株式発行や上場ができず、決算公告の義務もないことから、「資金調達力」や「経営の透明性」の点で株式会社に劣ると評価されることもあります。

資金調達の方法が限定される

合同会社の資金調達方法は、株式会社と比較すると限定されます。株式会社のように株式を発行して出資を募ることができないためです。投資家などに大規模な出資をお願いすることはできません。

また、合同会社は、株式会社のように証券取引所に上場する仕組みがありません。上場には、資金調達力の強化や資金調達の多様化を図るといったメリットがありますが、合同会社にはそのようなメリットはありません。

意見の対立で経営がストップするリスクがある

合同会社では、社員(出資者)が経営の意思決定権を「対等」に持ちます。そのため、社員どうしの意見が対立すると経営が停滞するリスクがあります。

特に、出資額にかかわらず一人一票の議決権を持つ仕組みが一般的であるため、社員が偶数の場合は賛否が同数となり、重要な決定が困難になるケースも生じ得ます。意思決定には全員の合意や過半数の賛成が必要な場面が多いため、社員間の対立が長引くと経営がストップし、事業の進行や成長に大きな障害となることも考えられます。(定款で定めておくことである程度回避することは可能です)。

権利譲渡や事業承継が難しい

出資者である社員の地位を誰かに譲る場合、他の社員全員の同意が必要となります。したがって、定款で別段の定めがない限りは株式のように自由に譲渡はできません。社員の権利譲渡や事業承継は難しいと言えます。

有名企業は外資系が多く、事情が異なる

「グーグル合同会社」「アップルジャパン合同会社」「アマゾンジャパン合同会社」「合同会社ユー・エス・ジェイ」、「ワーナーブラザースジャパン合同会社」」など、有名企業にも合同会社は存在します。しかし、これらの多くは外資系の日本法人であり、日本の法律上のメリットだけでなく、本国の税制との兼ね合いが大きな理由です。これらの有名企業の例だけを見て「合同会社はすごい」と判断するのは早計です。

合同会社の設立に向いている人は?

これから法人の設立を検討する場合、合同会社の設立に向いている人について考えてみましょう。

- 初期費用や運営コストを抑えたい人

合同会社は株式会社に比べて設立費用が安く、定款認証も不要なため、起業時の資金負担を軽減したい人に向いています。

- 少人数で自由度の高い経営をしたい人

出資者全員が経営に直接関与できるため、意思決定も迅速に行えます。合同会社の社員として、知人や家族、少人数のメンバーでフラットな組織運営を望む人に適しています。

- 利益配分や経営方針を柔軟に決めたい人

定款に定めることにより出資比率に関係なく利益配分を決められるため、資金提供者だけでなく、技術やノウハウを持つメンバーの貢献を重視したい場合に最適です。出資は少ないが、技術やスキルで会社を支えることのできるメンバーに発言権を持ってもらうことは重要です。

結論として、合同会社は金銭的な面からだけでなく、会社経営をより柔軟にしたいと考えている人に向いていると言えます。

合同会社を設立する手続きは?

合同会社を新たに設立する場合、どのような手続きが必要なのでしょうか?ここでは5つのステップに分けて解説します。

1. 会社の基本事項を決める

合同会社設立の最初のステップは、会社の基本情報を決定することです。

- 商号(会社名)

合同会社の場合、社名の前後に必ず「合同会社」という文字を入れる必要があります。使用できる文字は漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字、アラビア数字等で、同一住所での同一商号は使用できません。

- 事業目的

会社が行う事業内容を具体的に記載し、将来予定している事業も含めて記載することが推奨されます。事業目的は明確性、適法性、営利性を満たす必要があります。

- 本店所在地(会社の住所)

会社の住所は、自宅でも可能です。

- 資本金額

資本金は1円以上であれば設立可能ですが、具体的な事業運営や対外的な信用面を考慮して適切な金額を設定します。

これらのほか、社員構成(出資者)、業務執行社員と代表社員、事業年度(決算期)などを決定する必要があります。

2. 会社の印鑑(法人実印)を作成する

合同会社設立には、法人印鑑の作成が必要です。2021年の商業登記規則改正により、登記におけるオンライン申請では印鑑提出が任意となりましたが、実際の契約や取引で印鑑が求められるケースが多く、商習慣に則り事前に作成しておくことをおすすめします。

作成する印鑑としては主に3種類です。会社実印(代表者印:法務局に登録)、銀行印(金融機関に届出)、角印(請求書や領収書等に使用)となります。

印鑑の作成には時間がかかるので、時間的余裕をもって注文しましょう。会社が継続する限り使うもののため、耐久性も考慮して作成しましょう。

3. 定款を作成する

定款とは会社の基本規則を定めたもので、合同会社設立における重要なステップとなります。合同会社の定款は公証役場での認証が不要で、認証手数料もかかりません。

定款には絶対的記載事項と相対的記載事項などがあります。

- 絶対的記載事項

設立する際に定款へ必ず記載しなければならない事項を言います。

「目的」「商号」「本店の所在地」「社員の氏名又は名称及び住所」「社員の全部を有限責任社員とする旨」「社員の出資の目的及びその価額又は評価の標準」を必ず記載します。これらの記載が欠けると定款自体が無効となります。

- 相対的記載事項

定款に記載がなくても定款そのものは無効とはならないものですが、定款に記載しないと効力を生じない事項を言います。

「業務執行社員の定め」「代表社員に関する定め」「利益配分に関する定め」「社員の退社に関する定め」「持分の譲渡や相続に関する定め」のほか、様々な定めが考えられます。

このほか、任意的記載事項は会社が自由に定められる事項もあります。

また、定款の作成方法には紙と電子定款の2通りあります。紙の定款では4万円の収入印紙が必要ですが、電子定款では不要です。電子定款の作成にはPDF変換や電子署名が必要となるため、専門的な知識が必要な場合は専門家に依頼することもできます。

4. 資本金を払い込む

資本金の払い込みは、定款作成後に行う重要な手続きです。定款作成後は、速やかに払い込みを実行します。資本金の払込先は、法人登記が完了していないため、出資者(社員)個人の銀行口座を使用することとなります。社員のうち誰か一人の口座に振り込みます。既に振込先口座残高に資本金相当額があっても、必ず「振り込み」による入金を行うことが重要です。

書類は登記申請時の添付書類としていつ、誰が、いくら出資したかを明確に証明するために必要となります。払い込み後は、預金通帳のコピー(表紙1頁目、振り込み記録頁)を取得し、払込証明書を作成します。ネットバンキングの場合は、銀行名、口座情報、振込記録が確認できるページを印刷します。

5. 登記申請書類を作成し、法務局へ提出する

最終段階は登記申請書類の作成と法務局への提出です。

登記申請の必要書類は、合同会社設立登記申請書、登録免許税納付用台紙、定款、代表社員の印鑑登録証明書(3カ月以内のもの)、出資金払込証明書、印鑑届書、登記すべき事項を記載した書面などです。

まず、登記申請書に、商号、本店所在地、登録免許税額、添付書類の一覧などを記載します。登録免許税として収入印紙を貼付した台紙を申請書に添付します。収入印紙を汚したり、印紙に割印をしたりすると無効になるためご注意ください。

申請は、本店所在地を管轄する法務局に行います。窓口持参、郵送、オンライン申請のいずれかで提出可能です。

登記を申請した日が会社の設立日となり、登記完了まで通常1〜2週間程度かかります。

完了後は登記事項証明書や印鑑証明書の取得が可能になります。

参考:合同会社の設立手続き | 中小企業基盤整備機構、合同会社の設立手続について|法務省

合同会社から株式会社への変更に必要な手続きは?

合同会社は、次のような手順で株式会社に組織変更することが可能です。

1. 組織変更計画書の作成

まず、株式会社に組織変更するための計画書を作成します。計画書に記載が必要なのは次のような項目です。

- 商号

- 本店所在地

- 事業内容

- 取締役の氏名

- 組織変更の効力発生日

上記のほか、発行可能株式総数、社員が取得する株式の種類・数に関する事項、組織変更後の株式会社の定款で定める事項などもあります。

2. 組織変更計画書の承認(総社員の同意)

組織変更計画書を作成したら、計画書の承認をします。合同会社から株式会社に変更する場合、合同会社のすべての社員の同意が必要です。効力発生日の前日までに同意を得ておく必要があります。

3. 債権者保護手続き

合同会社の債権者は、組織変更への異議を述べる権利があります。一定期間、債権者が異議を述べられるよう、組織変更を官報で告知するほか、債権者に個別に通知しなくてはなりません(※一定の要件を満たせば個別通知は省略可)。債権者から異議を述べられた場合、弁済や相当の担保の提供などの措置が必要です。

4. 組織変更の効力の発生

組織変更計画書に記載した日が、組織変更の効力発生日となります。ただし、効力発生日までに債権者保護手続きを終えていないと効力は発生しません。

5. 登記申請

組織変更の効力発生後、代表取締役を選任して組織変更のための登記申請を2週間以内に行います。合同会社から株式会社に変更する場合、合同会社の解散登記と株式会社の設立登記の2つの登記を同時に行うこととなり、申請の際は株式会社の設立登記のほうに添付書類を付けます。

参考:商業・法人登記の申請書様式|法務局、「組織変更による株式会社の設立登記申請書」

法人設立時は合同会社か株式会社か慎重に選びましょう!

合同会社と株式会社では設立費用に差がありますが、長期的な運営コストや事業環境との適合性をよく考えましょう。合同会社は運営コストが低く、意思決定も迅速ではありますが、認知度の低さから取引先との関係構築で不利になることも考えられます。

一概に「設立時に安い方を選んでおけば良い」という安易な判断は避けて、将来の事業展開、資金調達計画、社会的信用の必要性を総合的に検討し、専門家と十分に相談した上で慎重に決定するのが賢明でしょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

会社設立の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

合同会社設立時の領収書は払込証明書として使える!宛名の書き方や設立後のルールも解説

合同会社の領収書には、設立時に法務局へ提出する「出資金の払込証明書」と、設立後に経費精算で使う一般的な「領収書」の2種類があります。特に設立時の払込証明書は一般的な領収書とは異なり…

詳しくみる製造業の定款の書き方!事業目的の記載例・テンプレート

製造業はもちろん、株式会社を設立するためには定款が必要です。しかし、定款に記載する事項や事業目的などで、悩んでいる方も多いことでしょう。 定款には記載すべき事項が決められており、正…

詳しくみる合同会社の解散後に残ったお金はどうなる?分配方法、税金、スケジュールまで解説

合同会社(LLC)の解散・清算を検討する際、会社に残ったお金(資産)がどうなるかは、出資者(社員)にとって大きな関心事です。結論から言えば、会社の債務をすべて弁済した後に残った財産…

詳しくみる警備業の定款の書き方!事業目的の記載例・テンプレート

警備業の定款とは、警備業を始める際に必要な会社の情報や基本規則などが記載されている書類です。会社を設立し新規事業を始めるにあたって、各種許認可を申請するときや法人口座を開設するとき…

詳しくみる定款の原本証明が必要になる場面と作成方法

許認可申請などを行なう際に「定款の写しについては、原本証明が必要となります。」という指示が出ている場合があります。定款の原本証明とはどのようなものかを解説し、定款の原本証明が必要に…

詳しくみる投資会社を設立するには?個人投資家が法人化する手順やメリット・デメリットを解説

投資会社の設立は、節税や資産管理の効率化を目指す多くの個人投資家や、一定の資産を築いたサラリーマン、個人事業主にとって、魅力的な法人化の選択肢です。しかし、設立にはどのような手順や…

詳しくみる