- 更新日 : 2025年7月28日

合同会社の設立はひとりでも可能!手続きの流れ・必要書類・設立費用などを解説

合同会社や株式会社は、社員ひとりでも会社設立が可能です。また、司法書士や代行業者に頼まず、自分ひとりで設立手続きを行うこともできます。

合同会社を設立する際は、1.基本事項の決定、2.定款の作成、3.出資、4.設立登記の申請の順に進めます。

この記事では、合同会社をひとりで設立する手順や必要書類、資本金の額、メリット・デメリットなどについて分かりやすく解説していきます。

目次

そもそも合同会社とは

合同会社は、会社法に定める会社(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社)のひとつです。英語では、LLC(Limited Liability Company)と表記されます。

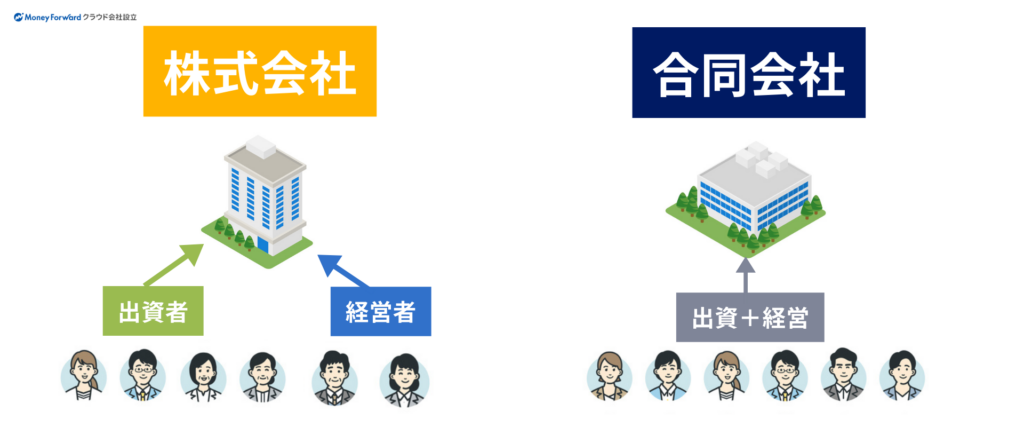

合同会社は、出資と経営が分離されておらず、出資者と経営者が同一であるのが特徴です。会社が倒産した場合などに出資者に課せられるのは、有限責任(出資の範囲内で責任を負う)です。

合同会社は合資会社や合名会社と同じ持分会社の一種です。しかし、古くから法律上その存在が認められていた合資会社・合名会社と異なり、合同会社は会社法で2006年に設立され設けられた比較的新しい会社の種類と言えます。

従来の持分会社と比較して、「社員の責任」という点で大きな違いがあります。合名会社ではすべての社員が無限責任社員、合資会社は無限責任社員と有限責任社員が混在しています。これに対し、合同会社はすべての社員が有限責任社員です。他の持分会社における無限責任社員のように、社員個人の財産にまで責任の範囲が及びません。出資の範囲で責任を負い、会社が債務を弁済できない事態に陥っても原則として個人への請求を受けることはありません。

合同会社の設立方法

合同会社の設立手続きは、基本的には株式会社よりも簡単とされているので、時間に余裕があれば、節約しながら自分で行うことも十分に可能です。

合同会社の設立方法には、主に4つの手段があるので、まずは予備知識として押さえておきましょう。

方法①法務局で設立

法務局のサイトに用意されているテンプレートを使う、もしくはオンライン申請・QRコード(二次元バーコード)付き書面申請を行い、設立する方法です。

国が運営しているサイトであるため安心できる一方で、説明が専門的になっており、初心者には少しわかりにくいところもあります。登記・供託オンライン申請システムを使う場合は、利用時間が平日(年末年始を除く)の8時30分から21時となっているので注意しましょう。また、申請用総合ソフトがWindowsしか対応していない(Macの場合は仮想OSを使用)といった点にも注意しましょう。

方法②クラウド会社設立サービスで設立

「マネーフォワード クラウド会社設立」のような、クラウド会社設立サービスを利用する方法です。

クラウド会社設立サービスを利用した会社設立は、コスト面でも比較的安い点が魅力で以下のようなメリットがあります。

- サービス料は0円であることが多い

- 民間企業が提供しており、直感的で使いやすく設計されている、

- 会社設立に必要な書類が自動で簡単に作成できる

実際にマネーフォワード クラウド会社設立による「会社設立の意思決定調査」によれば、会社設立サービスを使って会社設立をした理由としては、「書類作成のラクさ」が46.3%と最多で、次いで「会社設立費用の節約」が41.4%という結果でした。

画像:先輩起業家が一番困ったことは?【会社設立の意思決定調査】

大変さを感じた項目としては、「申請書類の作成」「会社設立のやり方・手続き」を調べることが多い傾向です。

これらの手続きを簡単に行えると、スムーズに会社設立が進むため、近年では多くの起業家・個人事業主がクラウドで使える会社設立サービスを利用しています。

\自分で簡単!ラクに合同会社設立/

方法③法人設立ワンストップサービスで設立

画像出典:法人設立ワンストップサービス

法人設立ワンストップサービスとは、マイナポータルを使って、法人設立に必要な諸手続きを一括で行えるサービスのことです。このサービスでは、定款認証や設立登記を含む全ての行政手続きをワンストップで行うことが可能です。

公的なサービスですが、親しみやすいデザインになっています。一方で、内容がやや専門的になっているため、使いにくいと感じる人がいるかもしれません。また、申請の際は、マイナンバーカードが必要なので注意しましょう。

方法④専門家に依頼・代行してもらい設立

法人設立は行政書士・税理士など専門家に代行をお願いすることもできます。行政書士・税理士などの専門家なら、知識や経験が豊富なので安心できます。もし、会社設立後も継続して顧問契約などを結びたい行政書士・税理士などがいる場合は、法人登記の依頼をしても良いでしょう。専門家に依頼すれば、会社設立に関する事務手続きなどをすべて任せることができます。また、ミスも予防できるので安心です。

ただし、行政書士や税理士に支払う報酬などのコストがかかります。また、忙しい士業の方の場合は対応が遅くなることもあるので注意しましょう。

合同会社はひとりでも設立できる

合同会社は、ひとりで設立することが可能です。

「ひとりで設立する」には2つの意味がとれますが、「社員ひとりで合同会社を設立すること」も「自分で合同会社を設立すること」もどちらも可能です。

なお、株式会社をひとりで設立する場合も含め、ひとりで設立する会社を「一人会社」といいます。

合同会社をひとりで設立する流れ・手順

ここでは、自分で合同会社を設立する方法を紹介します。

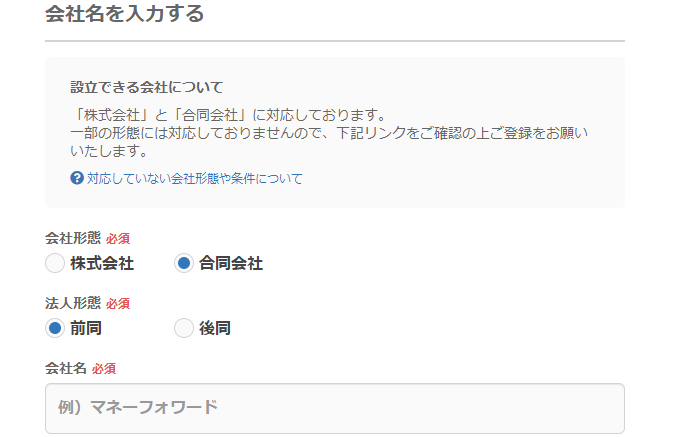

1.資本金の額など基本事項を決める

まず、資本金の額をはじめとした会社の基本事項を決定していきます。

資本金については社員一人につき1円以上が必要ですので、ひとりで合同会社を設立するときには1円以上の金額を資本金として設定します。ただし、1円では不都合が生じることもあるため、許認可が必要な事業についてはその要件を満たす金額を、それ以外では開業に必要な資金を参考に資本金を決めていきます。

画像:マネーフォワード クラウド会社設立(執筆時のイメージ画像ですので、実際と異なる場合があります)

マネーフォワード クラウド会社設立では、上記画像のようにフォーム形式で合同会社の資本金入力などを簡単に行え、合同会社設立に必要な書類を作成できます。

2.定款を作成する

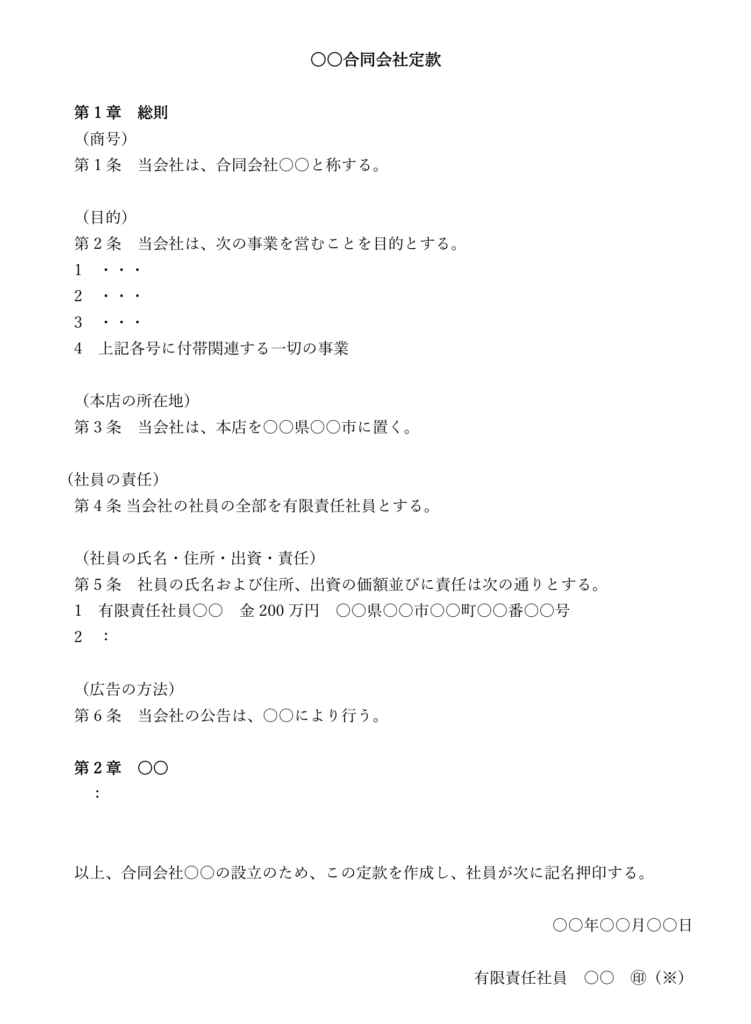

定款(ていかん)とは、簡単にいうと、会社の基本的なルールを定めた書類です。会社法によって、定款に記載すべき事項や公証人役場での認証などが定められています。

定款は、合同会社の社員になる人が作成し、すべての社員がこれに署名または記名押印することが求められます。ひとりで設立する場合には、自身の署名または記名押印のみで問題ありません。

①定款に記載すべき事項

定款の記載事項には、絶対に記載しなければならない「絶対的記載事項」、定款に定めなければ効力が生じない「相対的記載事項」、それ以外の「任意的記載事項」の3つがあります。

- 目的(会社の事業目的)

- 商号(会社の名称)

- 本店の所在地(会社の所在地を最小行政区画まで記載)

- 社員の氏名又は名称及び住所

- 社員の出資の目的及びその価額又は評価の標準

- 社員の全部を有限責任社員とする旨(社員全員が有限責任社員である旨記載することで合同会社となる)

- 持分譲渡に関する要件

- 業務を執行する社員の指名又は選任方法

- 社員又は業務執行社員が2人以上ある場合における業務の決定方法

- 合同会社を代表する社員の指名又は互選の規定

- 存続期間又は解散の事由 など

- 業務執行社員の員数

- 業務執行社員の報酬

- 事業年度 など

画像:マネーフォワード クラウド会社設立(執筆時のイメージ画像ですので、実際と異なる場合があります)

「記載すべき事項が多くて難しい」と思う人もいるかもしれませんが、マネーフォワード クラウド会社設立では、以下のような形で会社設立に必要な情報がフォーム化されています。

画像:マネーフォワード クラウド会社設立(執筆時のイメージ画像ですので、実際と異なる場合があります)

はじめての合同会社設立でも、1ステップずつ分かりやすく進めていくことが可能です。

②社員になろうとする者全員による署名または記名押印

定款の内容が定まれば、作成した定款に社員全員の署名または記名押印を行いましょう。合同会社の場合、定款の作成後に公証役場での定款認証は不要です。

なお、定款への署名や記名押印に代わり、電子署名を付して電子定款として作成することも認められています。この場合、印紙税が不要であるため、コスト削減ができます。

※マネーフォワード クラウド会社設立も、電子定款に対応しています。

3.出資(資本金の払込み)を行う

決定した資本金額を払込んで出資を行います。払込先は、まだ法人口座を開設していないため、ひとりで合同会社を設立する社員の金融機関の口座です。出資を行ったら、通帳の出資を確認できるページと表紙・裏表紙をコピーして、払込証明書を作成します。

4.法務局に設立登記に関する書類を提出する

会社は、本店の所在地にて設立登記をすることで成立します。そのため、設立登記の申請手続きは省くことができません。

合同会社を設立する代表者が、法務局に設立登記のための申請書を提出します。

- 目的

- 商号

- 本店、支店の所在地

- 資本金の額

- 業務執行社員の氏名(または名称)

- 代表社員の氏名(または名称)、住所

また、代表社員が法人であるなら当該社員の職務を行う者の氏名・住所、会社の存続期間や解散事由の定めを置いているならその定め、公告方法の定めを置いているならその定めについても登記が必要です。同じ合同会社でも、定款で定めた内容に応じて必要な登記事項が変わってくる点に注意しましょう。

必要書類を法務局(登記所)に提出

登記申請のため必要書類を法務局(登記所)に提出することになりますが、これに先んじて会社の印鑑を作っておきましょう。登記に際して会社の印鑑を届け出ることになるため、社名を決めたら実印(代表者印)・銀行印・角印を準備しておくようお勧めします。

法務局(登記所)に提出する書類は、以下の通りです。

- 合同会社設立登記申請書

- 定款

- 印鑑届出書

- 代表社員の印鑑登録証明書

- 業務を執行する社員の一致を証する書面

- 出資の払込み、給付を証する書面

- 代理人が登記申請をするなら、その権限を証する書面

- 資本金の額が法令に則って計上されたことを証する書面(出資財産が金銭のみなら不要)

画像:マネーフォワード クラウド会社設立(執筆時のイメージ画像ですので、実際と異なる場合があります)

マネーフォワード クラウド会社設立では、出資金の払い込みや法務局への登記書類提出といった手続きも安心して行えるよう、やるべきことがステップごとに整理されています。

合同会社の設立にかかる費用は?

合同会社では、定款に関しては印紙代の4万円(電子定款なら不要)、設立登記に関しては登録免許税として最低6万円の費用が必要です。

なお、登録免許税については“資本金の額×0.7%”で計算されますので、資本金が1,000万円であるなら7万円、3,000万円であるなら21万円かかることになります。

マネーフォワード クラウド会社設立の場合は、電子定款の利用で、上記のように合同会社の設立にかかる費用のコストを抑えることが可能です。

合同会社設立後に必要な手続きは?

合同会社設立後も、やらなければならない手続きが色々とあります。税金関係、社会保険関係、労働保険関係などの手続きです。

税金関係の手続き

税金関係の手続きとしては、「法人設立届出書」の提出、「給与支払事務所等の開設届出書」の提出などが挙げられます。

法人設立届出書は税務署に提出します。また、給与支払事務所等の開設の届出は、給与の支払いを要する場合に所轄税務署長に対して届け出る手続きで、給与の支払いを取り扱う事務所の開設・移転・廃止がある度に行う必要があります。提出期限は、開設等の事実があった日から1ヶ月以内とされています。

さらに、給与の支払いを行う場合には源泉所得税関係の届出も必要ですし、資本金の額または出資の額が1,000万円以上の場合や、インボイス(適格請求書)の発行事業者となる場合であれば、消費税関係の手続きも必要になります。

社会保険関係の手続き

常時従業員を雇う場合は、社会保険関係の手続きとして、年金事務所に健康保険や厚生年金保険の加入に係る届出を行わなければなりません。

また、日本年金機構への「新規適用届」の提出も必要です。提出時期は事実の発生から5日以内、窓口への持参や郵送のほか、電子申請による提出も可能です。

労働保険関係の手続き

労働保険関係として、労災保険と雇用保険に係る手続きも行う必要があります。

労災保険は、業務中あるいは通勤途中に従業員が怪我をしたときなどに保険給付を行う制度です。

会社設立後の労災保険加入にあたっては、会社所在地を管轄する労働基準監督署への届出が必要です。「労働保険関係成立届」「労働保険概算保険料申告書」、その他、会社の登記簿謄本や従業員の賃金台帳も一緒に提出します。

また、雇用保険は、従業員が失業したときに加入期間・収入等に応じて必要な給付を行う制度です。

ハローワークに、「雇用保険適用事業所設置届」と、加入者全員分の「雇用保険被保険者資格取得届」を提出します。「雇用保険被保険者資格取得届 」は、従業員を雇入れた日の属する月の翌月10日までに提出する必要があります。

画像:マネーフォワード クラウド会社設立(執筆時のイメージ画像ですので、実際と異なる場合があります)

マネーフォワード クラウド会社設立では、合同会社設立後の手続きに関しても、やるべきことがまとまっています。一つひとつ提出先や書類を確認しながら、手続きを進めることが可能です。

合同会社と株式会社、ひとりで設立するならどっち?

合同会社も株式会社もひとりで設立できます。それでは、ひとりで設立する場合、どちらを選択すれば良いのでしょうか。合同会社と株式会社の違いから、ひとりで設立するのに適した組織はどちらなのか解説していきます。

設立費用の違い

株式会社と合同会社とでは、会社設立にかかる費用が異なります。ここでの費用とは、会社設立登記にかかる費用のことです。

株式会社の場合、公証役場で定款認証を受ける必要があります。定款認証には3~5万円の手数料がかかります。さらに、作成した定款には収入印紙4万円分の貼付が必要です(※電子定款の場合は収入印紙代が不要)。加えて、会社設立登記の登録免許税として資本金の0.7%(15万円未満のときは15万円)を納める必要があります。資本金を100万円とすると、設立費用は、20~25万円程度です。

一方、合同会社は定款に貼付する4万円分の収入印紙は必要であるものの(※電子定款の場合は収入印紙代が不要)、公証役場で定款認証を受ける必要がなく、手数料もかかりません。会社設立登記の登録免許税として資本金の0.7%(6万円未満のときは6万円)を納める必要がありますが、株式会社よりも安く抑えられます。資本金を100万円とすると、6~10万円程度の費用で会社を設立できます。

設立費用の面で考えると、ひとりで設立するなら設立費用が少なく済む合同会社の方が良いでしょう。

合同会社は設立段階のみならず、ランニングコストも低く抑えられる

例えば、株式会社では毎年決算を公告しなければならず、官報への掲載にあたり費用が6万円ほどかかりますが、合同会社にはその必要がありません。

また、株式会社では役員の再任や変更をする度に登記費用が発生しますが、合同会社では役員の任期がないため、定期的な登記費用の負担も必要ありません。

さらに、株式会社では株主総会の開催にも費用がかかりますが、合同会社ならこれも不要です。

運営方法の違い

株式会社と合同会社は運営方法にも違いがあります。合同会社は会社の所有者と経営者が一致している一方、株式会社は会社の所有者と経営者を分離できる構造になっています。

そのため、株式会社は経営に従事する取締役とは別に、会社の所有者である株主が株主総会において重大な意思決定を行うことになっています。原則に従えば、ひとりで会社設立した場合でも株主総会の招集や決議が必要です。

※ただし、株主全員の同意があれば株主総会の手続きを簡略化できます。

一方、合同会社には、株式会社の株主総会に相当するものはありません。所有者と経営者が一致しているためです。手続きの手間などを考えると、簡便に意思決定ができる合同会社の方が一人起業には向いているでしょう。

責任範囲の違い

合同会社は合名会社や合資会社と異なり、社員が無限責任を負いません。株式会社と同じく、社員は出資額の範囲で責任を負います。そのため、会社に負債があるときのリスクが他の持分会社ほど大きくならず、積極的な企業活動が行いやすくなります。

社員の違い

株式会社と合同会社では、役員や社員の扱いにも違いがあります。

株式会社の場合、ひとりで会社を設立するときには、設立者が取締役(代表取締役)となります。一方、合同会社では、取締役に相当する人を社員といい、代表者を代表社員といいます。

合同会社の場合、出資者と社員が一致しているため、役員任期のようなものは存在しません。合同会社では特に手続きを要することなく、同じ人が退社まで役員を継続することが可能です。

一方、株式会社には原則2年の役員任期があります(非公開会社は10年まで延長可)。そのため、ひとりで会社を設立した場合であっても、株式会社であれば、役員変更登記や再任の手続きを行わなくてはなりません。

役員変更の手続きを考えると、設立当初の社員で継続しやすい合同会社の方がひとり起業に向いています。

決算公告の義務の違い

合同会社には決算公告の義務が課されていないため、手間とコストがかからず済みます。しかし、合併や吸収分割・新設分割、組織変更、資本金の額の減少、剰余金額を超える持分の払戻しなどがあるときには官報に掲載しなければなりません。

税金の違い

法人税などでは、株式会社も合同会社も普通法人に分類されます。つまり、普通法人として同じように扱われるということです。株式会社も合同会社も、課せされる税金に違いはなく、税金面での有利・不利はありません。

資金調達面の違い

株式会社では、株式を活用した資金調達ができます。流通性があり、会社の知名度が高ければ大規模な資金調達も可能となるでしょう。これに対して、合同会社はその性質上、株式を使った資金調達ができないため、選択肢が少なくなります。

信用度の違い

会社法により新たに設けられた会社形態であるという背景もあり、合同会社は株式会社よりも一般に馴染みが薄いと言えます。会社の仕組み上、信用度が劣るというわけではありませんが、認知度の差が信用度に影響してしまう可能性は否めません。

合同会社をひとりで設立するメリット|個人事業主と比較

合同会社をひとりで設立するメリットには次のようなものがあります。前項では株式会社と合同会社を比較しましたので、ここでは主に、個人事業主と比較したときのメリットを取り上げます。

ひとりでも法人としての信用力があり融資を受けやすい

先述のように、合同会社を設立するには定款の作成や会社設立登記申請などが必要で、費用もかかります。しかし、登記を行えば、会社の存在や基本情報を誰でも取得できるようになり、一定の信用力が生まれます。

一方、個人事業主は登記の必要がなく、法人と比べて事業の存在を証明するのが難しくなります。ひとりでも法人として起業でき、その信用力から融資を受けられる可能性を高められるのが合同会社設立のメリットです。

個人と違い役員報酬を経費にできるため節税できる

個人事業主と違い、役員報酬を経費にできる点も、ひとりで合同会社を設立するメリットです。個人事業主の場合、売上から経費を差し引いた額を所得として所得税を計算し、超過累進課税により、所得が高いほど納めるべき税金が増えます。

合同会社を含めた法人の場合には、不当に高額でなければ、役員の給与を役員報酬として税法上の経費である損金に算入できます(※ただし、損金算入できるのは毎月一定額の定期同額給与、事前に届け出た事前確定届出給与、業績連動給与に限定される)。会社の留保分と役員個人の報酬に分けて管理できるため、節税も可能です。

個人と違い社会保険に加入できる

健康保険は皆保険、年金は皆年金となっているため、対象者はいずれかの健康保険制度や年金制度に加入しなければなりません。個人事業主の場合、加入できるのは国民年金と国民健康保険などの保険です。基本的に会社員のような社会保険には加入できません。

その点、合同会社は社会保険の加入義務者となり、従業員だけでなく、役員(代表社員など)も健康保険や厚生年金保険に加入することになります。健康保険や厚生年金保険は、国民年金や国民健康保険などに比べて、より充実した手当や扶養制度がある点で大きなメリットがあります。

法人の節税メリットを受けられる

合同会社に限った話ではありませんが、法人になることで節税のメリットが得られます。これは、所得税は所得が多くなるに従い、段階的に高くなる超過累進税率を採用しているのに対し、法人税は原則、税率が一定であることによります。こうした計算方法の違いから、ある程度の規模になると法人のほうが節税には有利だと言えます。

自分だけですべての税制を理解し、節税を目指すのは難しいため、詳しくは税理士に相談してみると良いでしょう。

合同会社をひとりで設立するデメリット|個人事業主と比較

ひとりで合同会社を設立することには、次のようなデメリットがあります。

会社設立登記や定款作成にコストや労力がかかる

合同会社の会社設立登記にかかる費用は株式会社よりも少なく済みますが、それでも一定のコストはかかります。

個人事業主の開業にはほとんどコストがかからない(※設備投資などを除く)ことを考えると、会社設立時にはコスト面でのデメリットがあると言えるでしょう。また、定款を作成する必要があり、そのための労力も必要になります。

個人と比べ税務が複雑になる

個人事業主と比べると、法人の税務は複雑になります。個人事業主の所得税の申告の場合、「売上-必要経費=事業所得」とシンプルに所得を算出できますが、法人税は「益金-損金=所得」で所得を算出するためです。

法人税法上の益金や損金の範囲には、会計上の収益や費用とは異なる部分もあり、申告調整が必要になるうえ、そのための申告書類も作成しなくてはなりません。このように、税務申告に労力がかかるため税理士に依頼するケースが多く、個人事業主の確定申告よりもコストがかかります。

ひとりだと会社承継に問題がある

ひとりで合同会社を設立した場合、事業承継に課題が残ります。何も対策を行わずにいると、相続人であっても自動的に事業が承継されることはありません。あらかじめ定款で、社員が死亡したときの持分の承継について定めておく必要があります。

なお、ここまでは会社手続き上の話です。事業を承継できても、承継した人が事業の状態を理解していないと経営が困難になるおそれがあります。その点も踏まえて、ひとりで合同会社を設立する場合には承継についても考えておく必要があります。

合同会社の設立を検討すべきタイミングは?

合同会社の設立を検討すべきタイミングは、現状どのような立場にいるのかで異なります。

会社員なら、独立しても生活していけるだけの売上を見込めるタイミングで合同会社を設立したほうが良いでしょう。個人事業主なら、事業の拡大を検討しているときや年間の収益が一定の金額を超えた時に合同会社の設立を考えます。

個人事業主よりも合同会社の方が第三者からの信頼を得られやすくなります。一般的に個人事業主よりも合同会社の方が融資を受けやすいことも多いです。また、取引先の中には、法人としか取引しない会社もあります。そのため、事業の拡大を検討しているときは合同会社を設立したほうが良いでしょう。

一定の収益を挙げた場合は、個人事業主よりも合同会社のほうが納める税金が低くなります。所得税の税率は所得が900万円を超えると33%になります。一方、合同会社(普通法人)の税率(法人税)は所得が800万円以下は15%、800万円を超えた部分は23.2%となっており、所得税よりも税率が低いです。節税の事を考えるなら、個人事業主の所得(利益)が800~900万円くらいになれば合同会社の設立を考えましょう。

合同会社から株式会社に組織変更はできる?

合同会社と株式会社、それぞれに良い点がありますが、会社を立ち上げるならいずれかを選択しなければなりません。

しかし、一度選択した会社の形態を後から変更することが一切できないわけではありません。合同会社から株式会社に組織変更することは可能です。

組織変更にあたっては手続きが必要です。組織変更に係る計画を策定し、この組織変更計画書について社員全員の同意を得なくてはなりません。

また、株式会社ならではの定めを設ける必要があります。発行可能株式総数、取締役、発行株式数などです。

続いて債権者保護手続を行います。債権者に個別に通知を出し、官報にも掲載。債権者から異議申し立てがなければ組織変更が可能となります。

最後に変更登記の申請を行います。組織変更の効力が発生した日から2週間以内に「合同会社の解散登記」および「株式会社の設立登記」を行い、株式会社への変更が完了します。

有名企業が合同会社を設立した事例は?

合同会社は株式会社に比べて認知度や対外的信頼といった点で劣ると言われることもありますが、今では多くの有名企業も合同会社として活動しています。

例えば、iPhoneなどを販売するAppleの日本法人「Apple Japan合同会社」があります。他にも世界最大の検索エンジンやWeb広告事業などを手がけるGoogleの日本法人、さらに大手ECサイトを運営するAmazonの日本法人なども合同会社です。

合同会社を設立するときの資金調達方法は?

合同会社は、株式会社と異なり株主から出資を募ることができません。その点、資金調達に制限がありますが、さまざまな資金調達方法を駆使して事業に充てる資金を集めることは可能です。

補助金・助成金の利用

合同会社でも可能な資金調達方法として、補助金・助成金の利用が挙げられます。

例えば、基本的に返済の必要がない補助金や助成金を活用する方法があります。経済産業省や地方自治体の創業者向けの補助金や助成金など、公的な支援はいくつかあります。これらは採択数などに限りがあり、申請しても受給できない可能性がありますが、受け取ることができれば事業コストの負担軽減に役立つでしょう。

国が実施しているもの、各自治体が実施しているものなどさまざまです。「キャリアアップ助成金」や「小規模事業者持続化補助金」、その他、会社を設立するエリアで利用できる制度がないかどうか一度確認してみると良いでしょう。

なお、助成金などについては基本的に後払いになるため注意が必要です。

融資の利用

事業を始めるため、先に資金が欲しいという場合には融資を受けることになります。銀行や信用金庫などから融資を受けることが想定されますが、事業実績のない段階では大きな額を借り入れることは難しいと言えます。そこで、日本政策金融公庫が行っている事業で利用できるものがないかどうか確認してみましょう。

民間の金融機関と異なり、日本政策金融公庫は起業家や中小企業の支援を目的とする組織であり、設立段階においても融資のハードルは比較的低く設定されています。例えば、新たに事業を始める人向けのものとして「新創業融資制度」があります。原則として担保や保証人を付する必要がなく、最大3,000万円(うち運転資金は1,500万円)の借り入れが可能です。

※追記:日本政策金融公庫の新創業融資制度は、令和6年3月31日をもって取り扱いを終了しています。

令和6年4月1日からは、新創業融資制度の適用はありません。ただし、無担保・無保証人で、低金利・長期返済可能な融資制度があります。詳しくは、日本政策金融公庫のホームページを参考にしてください。

クラウドファンディングの利用

さらに、クラウドファンディングも資金調達方法のひとつです。インターネット上で不特定多数の人に資金を提供してもらう代わりに、商品などのリターンを還元する方式が一般に広く知られています。実現したい事業があり、その実現を応援してもらう代わりに、事業が実現したときにはそのサービスの一部を提供するなどの方法が用いられています。

株式会社と比較したうえで、合同会社を設立しましょう!

株式会社も合同会社も、ひとりで設立することが可能です。しかし、株式会社と合同会社とでは、設立費用や運営方法などの面で大きな違いがあります。コストや手続きの負担を考えるなら、合同会社の方が設立は容易です。

また、ひとりで事業を行うという状況は同じでも、合同会社と個人事業主とではさまざまな違いがあります。株式会社、合同会社、個人事業主、それぞれの特徴を理解して会社設立を検討することが大切です。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

合同会社設立手続きの関連記事

新着記事

創業融資を成功させる役員報酬の決め方は?金額や審査のポイント、届出の流れも解説

創業融資の審査において、役員報酬の設定は非常に重要な要素です。単に経営者の生活費を決めるというだけでなく、融資の可否、借入可能額、さらには設立後のキャッシュフロー、税負担、そして経営者自身の生活設計にまで影響を及ぼします。 本記事では、創業…

詳しくみる役員変更の法人登記ガイド|必要書類・役員変更登記申請書のテンプレート・費用も解説

会社の運営において、役員の変更は事業の成長や組織体制の変化に伴い、避けて通れない事象の一つです。そして、役員に変更があった場合、法務局への法人登記申請が法律で義務付けられています。この手続きを怠ると、過料の制裁を受ける可能性があるだけでなく…

詳しくみる創業融資の返済期間は何年がベスト?日本政策金融公庫の制度や返済方法についても解説

創業融資は、事業を軌道に乗せるための重要な選択肢です。創業融資の返済期間を適切に設定することは、事業のキャッシュフローを安定させ、健全な経営を持続させるための鍵となります。 この記事では、創業融資の返済期間に関するあらゆる疑問を解消し、あな…

詳しくみる買取資金調達ガイド|M&Aの株式買取や、事業承継の自社株買取などのポイントを解説

円滑な事業承継、M&Aにおいて、株式買取をはじめとする買取は避けて通れない重要なプロセスです。しかし、多くの場合は買取に多額の資金が必要となるため、資金調達が成功の鍵を握ります。 本記事では、M&Aや事業承継における株式買取…

詳しくみる自己破産後も創業融資は可能?日本政策金融公庫の再チャレンジ支援融資についても解説

「自己破産したら、もう二度と事業は起こせないのだろうか…」過去に自己破産を経験された方にとって、再び起業し、創業融資を受けることは非常に高いハードルに感じられるかもしれません。 しかし、自己破産後であっても、創業融資を受けられる可能性はあり…

詳しくみる創業融資の審査に年収は影響する?種類別の審査ポイントや年収が低い場合の対策も解説

創業融資を申し込むにあたり、「年収は審査にどう影響するのか?」「年収が低いと融資は受けられないのか?」といった不安や疑問を抱く方は少なくありません。 本記事では、創業融資における申込者個人の年収の位置づけ、審査で重視されるポイント、そして年…

詳しくみる