- 更新日 : 2025年11月25日

司法書士に許認可申請は頼める?会社設立の手続きを依頼するには?

会社設立や新しい事業を始める際、「登記」や「許認可」の申請は避けて通れない手続きです。この記事では、会社設立時、許認可申請の際に、どのような専門家と連携すればよいのかを解説します。

結論として、司法書士は登記の専門家であり、許認可申請の代行は行政書士の業務範囲です。そのため、事業開始には両方の専門家の協力が不可欠になる場面が多くあります。

この記事を読めば、誰に、何を、いつ依頼すれば良いのかがわかり、スムーズな事業立ち上げにつながるでしょう。

目次

そもそも許認可とは?

許認可とは、特定の事業を行うために行政機関から得る「許可」「認可」「免許」「登録」「届出」などの総称です。法律で定められた事業を無許可で行うと罰則の対象となるため、事業開始前に必ず確認が必要です。なお、実務ではこのほかに「認定」「指定」等の制度用語も用いられます。

許認可の主な種類

許認可は規制によって、主に以下の種類に分けられます。事業内容によって必要な手続きが異なります。

| 種類 | 内容 | 具体例 | 申請先の例 |

|---|---|---|---|

| 許可 | 原則禁止の行為を、要件充足時に認める | 飲食店の営業、建設業、古物商 | 保健所、都道府県、警察署 |

| 認可 | 法律行為を補充し効力を完成させる | 保育所の設置 | 都道府県 |

| 免許 | 一定の資格・適格性を満たす者に業務を認める | 宅地建物取引業、酒類販売業 | 都道府県・国土交通省、税務署 |

| 登録 | 帳簿等への記載により業務を認める | 旅行業、動物取扱業(ペットショップ) | 都道府県・観光庁、運輸局 |

| 届出 | 行政機関に対して、事業開始等を通知する | 美容所の開業、深夜酒類提供飲食店 | 保健所、警察署 |

なぜ許認可が必要なのか

許認可制度は、安全・衛生・公正な取引を守るための仕組みです。例えば、飲食店では食品衛生上の基準に基づく「営業許可」や届出が求められ、建設業では技術者要件等を満たした事業者に対して「建設業許可」が付与されます。これらを行政が審査・監督することで、社会全体の安全と信頼を担保します。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気のガイドを簡単に紹介します。無料登録だけでもらえますので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

起業アイデアを磨く!自己分析3点セット

「やりたいことはあるけれど、ビジネスとして成立するか不安」という方へ。

自分の強み・価値観・市場ニーズを掛け合わせ、唯一無二のアイデアに昇華させる自己分析メソッドを3つのシートにまとめました。

経営スキル習得の12か月ロードマップ

「経営を学びたいが、何から手をつければいいか分からない」と悩んでいませんか?

本資料では、財務・マーケティング・組織作りなど多岐にわたる経営スキルを、12か月のステップに凝縮して体系化しました。

副業アイデア辞典100選

起業に興味はあるけれど、複雑な手続きや準備を前に足踏みしていませんか?

準備から設立までの流れを分かりやすく図解しました。全体像をひと目で把握できるため、次に何をすべきかが明確になります。

1から簡単に分かる!起業ロードマップ

「副業を始めたいけれど、自分に何ができるか分からない」そんなあなたにぴったりの厳選100アイデアを公開!

スキルを活かす仕事から未経験OKなものまで、市場の需要や収益性を網羅しました。パラパラと眺めるだけで、あなたのライフスタイルに最適な働き方が見つかるはずです。

司法書士は許認可の申請を代行できる?

結論からいうと、原則として司法書士は許認可申請の代行業務を行えません。司法書士と許認可申請の専門家である行政書士では、法律で定められた業務範囲が異なるからです。

司法書士の専門業務は「登記」と「法務局・裁判所関連書類作成」

司法書士の主な業務は、司法書士法第3条および司法書士法施行規則第31条に定められています。具体的には、不動産登記(売買、相続など)や商業登記(会社設立、役員変更など)といった登記手続きの代理が中心です。また、法務局や裁判所、検察庁に提出する書類の作成、さらに法務大臣の認定を受けた司法書士は簡易裁判所で140万円以下の民事事件に関する代理業務を行えます。

- 登記・供託手続きの代理:不動産登記、会社・法人の設立や役員変更などの商業登記手続き

- 法務局への提出書類作成:登記に関連する各種書類の作成

- 裁判所・検察庁への提出書類作成:訴状や答弁書などの作成

- 簡易裁判所における訴訟代理:法務大臣の認定を受けた司法書士が、請求額140万円以下の民事事件に関する代理業務を行う

- 後見等の財産管理関連:成年後見人・不在者財産管理人など

許認可申請の専門家は「行政書士」

行政書士は行政書士法に基づき、官公署(都道府県、市区町村、警察署、保健所など)に提出する許認可申請書類の作成や、これらの手続きの代理を専門とします。実務上、事業開始に必要な広範な許認可が行政書士の業務範囲に含まれます。

- 建設・不動産関連:建設業許可、宅地建物取引業許可、建築士事務所登録など

- 飲食・風俗営業関連:飲食店営業許可、深夜酒類提供飲食店営業届出、風俗営業許可など

- 運輸・交通関連:自動車運送事業許可、自動車登録申請、車庫証明取得など

- その他:産業廃棄物処理業許可、古物商許可など

いずれも官公署提出書類の作成・提出手続きの代理が行政書士の中核です。

【比較表】司法書士と行政書士の業務範囲の違い

| 項目 | 司法書士 | 行政書士 |

|---|---|---|

| 専門分野 | 登記(不動産・商業)、法務局/裁判所関連書類作成、簡易裁判所における訴訟代理(140万円以下) | 許認可申請書類の作成・提出手続の代理、官公署提出書類全般 |

| 主な提出先 | 法務局、裁判所、検察庁 | 都道府県、市区町村、警察署、保健所、各省庁 等 |

| 許認可申請 | できない | できる(主要業務) |

| 会社設立登記 | できる(主要業務) | できない |

なぜ司法書士が許認可に関わるイメージがあるのか?

司法書士は許認可申請を業として代理することは原則できません。それでも関連する専門家として名前が挙がるのは、会社設立の登記(司法書士の主要業務)と、許認可申請(行政書士の主要業務)を連携して進める実務運用が一般的だからです。

会社設立時の連携プレー

会社を設立して特定の事業(例:建設業、飲食業)を始める場合、手続きは大きく分けて2つのステップで進みます。

- 会社設立登記(司法書士の担当):会社の基本情報(商号、本店、役員など)を法務局に登録する手続き

- 許認可申請(行政書士の担当):登記完了後、事業を行うために必要な許可を管轄の行政機関に申請する手続き

この流れからわかるように、会社設立は司法書士の登記手続きから始まります。そのため、設立相談の窓口となった司法書士が、提携している行政書士を紹介するケースがよくあります。これが、司法書士が許認可に関わっているように見える理由の一つです。

司法書士と行政書士のダブルライセンス

専門家の中には、司法書士と行政書士の両方の資格(ダブルライセンス)を持つ人もいます。このような事務所に依頼すれば、設立登記から許認可申請までをワンストップで完結させることが可能です。依頼者にとっては、複数の専門家を探してそれぞれに依頼する手間が省け、手続き全体をスムーズに進められるという利点があります。

会社設立から事業開始までの許認可申請タイミングは?

許認可が必要な事業を始める場合、手続きの順番とタイミングが重要です。特に、登記内容が許認可の要件に関わるケースでは、計画的な準備が求められます。

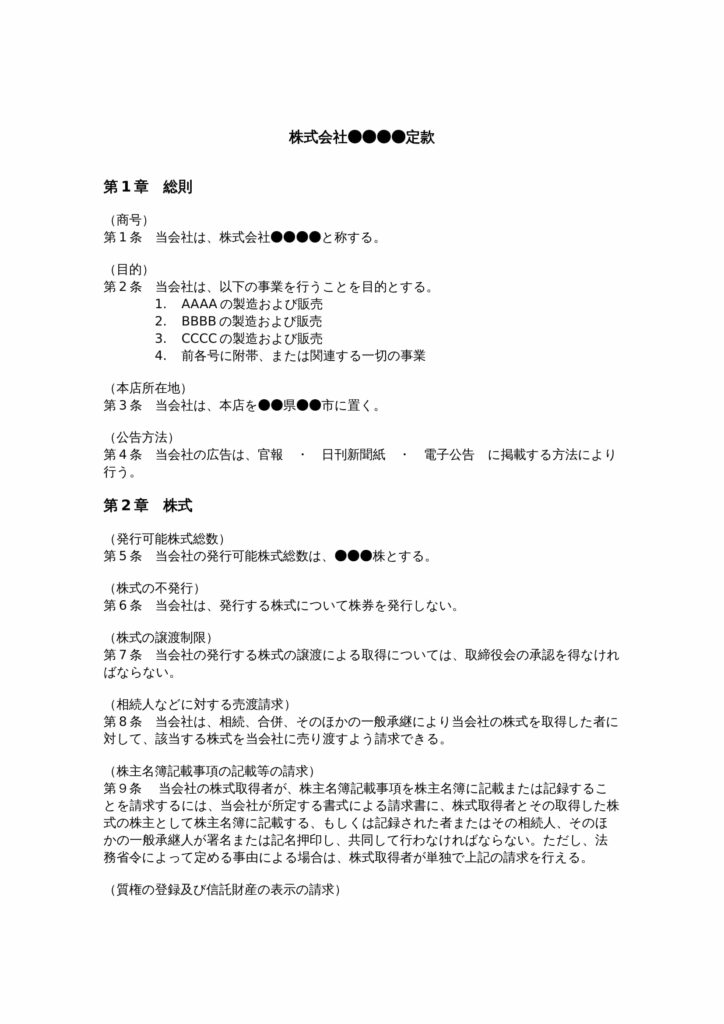

STEP1:定款の「事業目的」に許認可事業を記載する

会社設立の最初のステップは、会社のルールブックである「定款」の作成です。この定款に記載する「事業目的」の欄に、将来行う予定の許認可事業を正確に記載しておく必要があります。例えば、建設業を営むなら「土木工事業、建築工事業」といった具体的な記載が求められます。この記載が漏れていると、後から定款変更と変更登記が必要になり、余計な費用と時間がかかってしまいます。

STEP2:司法書士による会社設立登記

定款が完成したら、資本金を払い込み、司法書士に依頼して法務局で会社設立の登記申請を行います。会社は「設立の登記をした日」に成立します。具体的には、法務局が設立登記申請書を受け付けた日です。

STEP3:行政書士による許認可申請

設立後、所管庁に対し必要な許認可を申請します。多くの手続きでは登記事項証明書等の添付が求められますが、行政間データ連携や法人番号の活用により添付省略が進む手続きも増加しています。申請前に最新の様式・要領を確認してみましょう。

司法書士・行政書士以外にも連携が必要な専門家はいる?

会社設立と事業運営には、司法書士や行政書士以外にも、さまざまな専門家のサポートが必要です。事業の状況に応じて適切な専門家と連携することで、法務・税務・労務のリスクを管理し、経営に専念できる環境を整えられます。

税務に関する届出や相談は「税理士」

会社を設立したら、税務署や都道府県、市町村へ法人設立届出書などを提出しなければなりません。また、日々の経理処理、決算申告、節税対策など、税に関する専門的な判断が求められる場面は数多くあります。

税理士は税務代理・書類作成・税務相談を業として行える専門家で、青色申告の承認申請や給与支払事務所等の開設届など、設立直後の重要書類もサポートできます。設立直後に提出すべき書類も多いため、設立準備段階から相談しておくと安心です。

社会保険・労働保険の手続きは「社会保険労務士」

従業員を雇う場合は、健康保険・厚生年金、労災・雇用保険の適用手続きが必要です。社会保険労務士(社労士)は、労働・社会保険の書類作成や提出代行、労務管理の相談を担う専門家です。手続きの一部は社労士や労働保険事務組合に委託することも可能で、就業規則作成や助成金の申請支援も依頼できます。

人事・労務管理の体制を整えるうえで、頼りになるパートナーとなるでしょう。

契約書のリーガルチェックやトラブル対応は「弁護士」

事業を行う上では、取引先との契約書締結や、予期せぬトラブルが発生することもあります。弁護士は、契約書のリーガルチェックや、万が一の紛争・訴訟に発展した場合の代理人として対応できる唯一の専門家です。特に、事業内容が複雑であったり、取引金額が大きかったりする場合には、事前に弁護士に相談し、法的なリスクを最小限に抑えることが賢明です。

| 専門家 | 主な役割 | 相談するタイミングの例 |

|---|---|---|

| 司法書士 | 会社設立登記、役員・本店変更登記、不動産登記 | 会社設立時、役員・本店の変更時、不動産売買時 |

| 行政書士 | 許認可申請書類の作成・提出代行 | 建設業・飲食業など、許認可が必要な事業の開始時 |

| 税理士 | 税務代理・書類作成・税務相談、決算・申告、節税、資金繰りの相談 | 会社設立直後の各種届出、日々の経理、決算・申告時など |

| 社会保険労務士 | 社会保険・労働保険の手続き、就業規則、労務相談・助成金 | 従業員の雇用時、給与計算開始時、制度設計時など |

| 弁護士 | 契約書作成・レビュー、紛争・訴訟対応、予防法務 | 重要契約の締結前、トラブル発生時・予防段階など |

司法書士資格の取得に許認可は必要?

司法書士として業務を行うためには、国家試験である司法書士試験に合格するだけでは足りません。試験に合格した後は、日本司法書士会連合会が備える司法書士名簿へ登録手続きを行わなくてはなりません。

これは事業に対する行政上の「許認可」とは性質が異なりますが、資格者が業として活動するための必須要件です。登録は、各都道府県の司法書士会を経由して申請し、登録免許税30,000円と連合会の登録手数料25,000円が必要です。このほか、所属司法書士会の入会金・月会費が別途かかります。この登録を経て、初めて司法書士として登記業務などを行うことが可能になります。

司法書士と行政書士の役割を理解し、円滑な会社設立を

会社設立や事業運営において、司法書士は「登記」の専門家、行政書士は「許認可」申請の専門家という明確な役割分担があります。

司法書士は、業として官公署への許認可申請の代理を行うことはできません。一方、行政書士は官公署に提出する許認可等の申請書類の作成・提出手続きの代理を業務とする国家資格です。

会社設立という一連の流れの中では、まず司法書士による設立登記が不可欠です。その後、事業内容に応じた許認可を行政書士が申請します。このプロセスをスムーズに進めるためには、それぞれの専門家の役割を正しく理解し、適切なタイミングで依頼することが大切です。司法書士と行政書士の両方の資格を持つ事務所や、専門家同士が連携している事務所に相談することで、登記から許認可取得までをワンストップで進めることも可能です。

これから事業を始める方は、自身の事業にどの専門家の力が必要かを見極め、信頼できるパートナーを見つけましょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

会社設立の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

自己資金なしの女性が起業するには?利用できる融資制度や審査のポイントを解説

起業したいけれど自己資金がないという不安を抱える女性は少なくありません。ですが近年、初期費用を抑えて始められるビジネスや、公的な融資・支援制度が充実し、自己資金ゼロからでも起業できる環境が整いつつあります。 本記事では、低コストで始めやすい…

詳しくみる主婦の起業に資格は必要?おすすめの資格・アイディア・支援制度を解説

近年、育児や家事と両立しながら自分らしい働き方を求めて起業を目指す主婦が増えています。その中で「資格を取ったほうが良いのか」と迷う方も多いのではないでしょうか。資格がなくても起業は可能ですが、持っていることで信頼性や専門性が高まり、ビジネス…

詳しくみる行政書士が行う許認可申請業務とは?許認可の種類や報酬額の相場を解説

行政書士とは、行政機関へ提出する書類や法的書類の作成を行うことを業としている職業です。なかでも、許認可申請業務などは行政書士しか行えない独占業務で、行政書士の業務の中心的な存在となっています。 本記事では、行政書士が行う許認可申請業務の概要…

詳しくみる大学生向け起業アイデア15選!成功の条件や失敗パターンも解説

「自分の力で何かを成し遂げたい」「就職以外の選択肢も考えたい」と、起業に関心を持つ大学生が増えています。しかし、具体的なアイデアが思いつかなかったり、何から始めれば良いか分からなかったりするかもしれません。 この記事では、大学生が持つ特有の…

詳しくみるこれから起業するならどの業種がおすすめ?独立開業を成功に導くステップも解説

個人の起業熱の高まりから、「起業してみたい」「独立開業したい」という声をよく聞きます。では、おすすめの業種はあるのでしょうか? この記事では、起業する人が多い業種、インターネット上で人気のある成功しやすい例の一覧、起業するならおすすめの業界…

詳しくみるオンライン古着屋は儲かる?年収目安や開業までの流れを解説

サステナブル志向の高まりとともに、ファッションリユース市場は拡大を続けています。その中でも、低コストで始められる「オンライン古着屋」に注目が集まっていますが、果たして儲かるのでしょうか。 この記事では、収益モデルや年収(≒年商)の目安、メリ…

詳しくみる