- 更新日 : 2025年8月22日

新規事業の融資・資金調達の一覧!融資額の目安、審査のコツを解説

新規事業を始めるときは融資の利用を検討してみましょう。自己資金で全てカバーするのは難しく、軌道に乗る前に資金ショートを起こしてしまう危険性があります。

ここに資金調達で役立つ融資の情報をまとめたので、「どのような融資が利用できるのか」「融資に通過するためのポイントは?」とお悩みの方はぜひ参考にしてください。

目次

新規事業を始めるときは融資を受けた方がよい?

新規事業を始めるにあたって、設備投資や人件費などに多額の資金が必要とされることも珍しくありません。数百万円~数千万円規模、業種によってはそれ以上の資金を集めなくてはならず、これを全て自己資金でまかなうのは難しいでしょう。

そのようなときは融資の活用を検討してみましょう。

融資とは、つまり金融機関からの借金を意味しますが、事業者にとっての借金は悪いことではありません。事業を始める・軌道に乗せるうえで効果的な手段であり、新規事業立ち上げ後の「資金不足による倒産のリスク」も融資を受けることで下げられます。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気のガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

補助金をまるっと理解!会社設立時の補助金ガイド

補助金の概要や各制度の内容に加え、会社設立直後の企業でも使いやすい補助金や実際の活用事例などについてまとめました。

「使えたのに知らなかった!申請が漏れてた!」といったことを防ぐためにも、会社設立時の資金調達方法の一つとしてお役立てください。

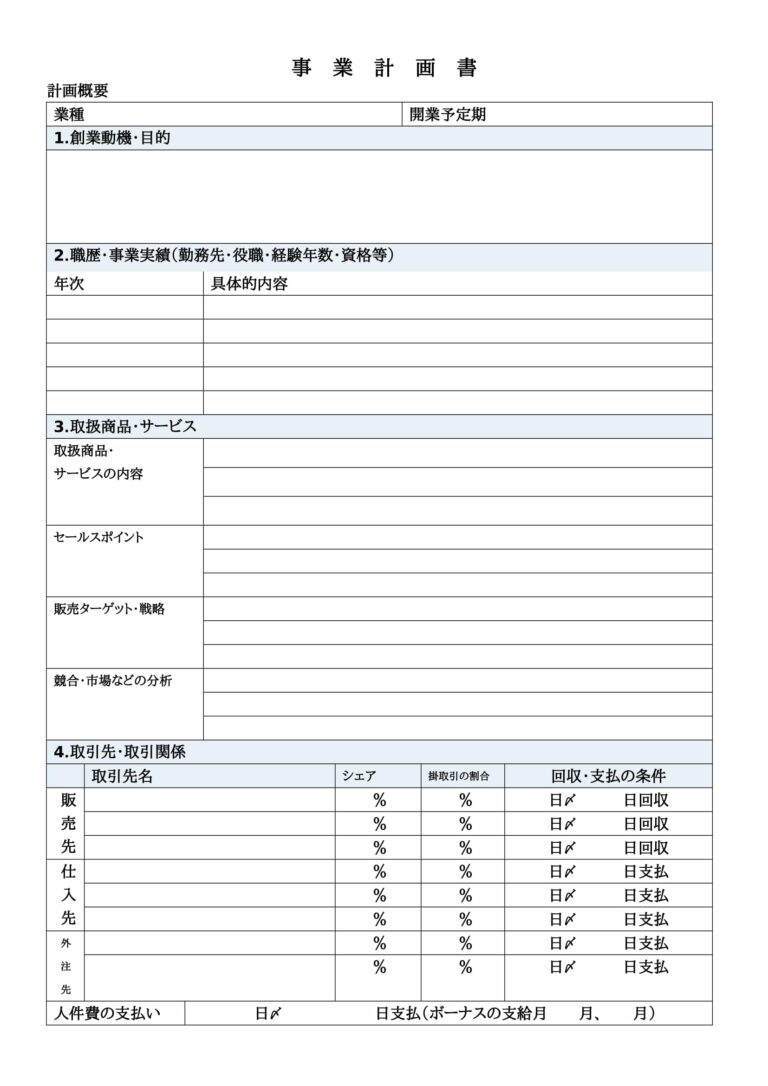

事業計画書完全ガイド

事業計画書を作成するメリットや記載すべき項目、数値計画、具体的な作成ポイントなど、実用的な計画書作成のコツをまとめました。

資金調達を検討されている方・事業を始めようとしている方に多くダウンロードいただいておりますので、ぜひお気軽にご利用ください。

起業家1,040人への調査でひも解く!先輩起業家が一番困ったことガイド

マネーフォワード クラウド会社設立では、会社設立の経験がある方1,040名に対して、会社設立に関する調査を実施しました。

先輩起業家が悩んだ部分や、どのように会社設立を行ったかを、定量的に分析していますので、ぜひご活用ください。

会社設立時に決めることチェックリスト

「会社設立時に決めることチェックリスト」では、会社設立の基本事項や、株式会社・合同会社別の決めることチェックリストなどを、1冊にまとめています。

図解でカンタンにまとめており、完全無料でダウンロードいただけます。

新規事業に利用できる融資とは?

資金事業で利用できる融資は3種類に分けることができます。

- 日本政策金融公庫による融資

- 地方自治体による制度融資

- 銀行などの民間金融機関による融資

それぞれの概要と特徴は以下の通りです。

日本政策金融公庫による融資

日本政策金融公庫は、政府が100%出資する金融機関です。

国民生活の安定と向上、中小企業の振興などを目的にしており、民間の金融機関と比べて創業間もない企業や中小企業でも融資を受けやすい仕組みが作られています。

無担保・無保証人の融資制度、金利が低いなどの特徴があり、初めて融資を受ける方でも利用しやすいのが魅力です。

- 創業間もない企業や小規模の事業者でも融資を受けやすい

- 無担保・無保証人でも融資を受けられる制度がある

- 金利が比較的低い

- 経営改善に向けたアドバイスも受けられる

地方自治体による制度融資

地方自治体も、地域経済の活性化を目的としてさまざまな制度融資を設けています。

制度融資は、各自治体が金融機関などとの連携により行う融資であり、この取り組みを通じて地域の中小企業や創業者の資金調達を支援し、雇用創出や地域経済の活性化に貢献することを目指しています。

なお、融資の内容は自治体によって異なり、各地域の抱える課題に則して運用されています。

- 地域の活性化に貢献する事業を支援する

- 金利が比較的低い

- 融資条件が比較的緩い

- 地域別に特色がある

銀行などの民間金融機関による融資

銀行や信用金庫などの民間金融機関でも、新規事業向けの融資を行っているケースがあります。

民間金融機関は事業計画や収益性などを厳しく審査しますが、高く評価されれば規模の大きな資金を調達することもでき、事業の成長に合わせた資金調達ができるというメリットを持ちます。

また、融資だけでなく経営コンサルティングやビジネスマッチングなどのサービスを提供している金融機関もあり、総合的なサポートを受けることも可能です。

ただし、金利は政策金融公庫や自治体による融資よりも高い傾向にあります。

- 融資限度額が高い

- 金利が比較的高い

- 事業計画書の内容を厳しくチェックされる

日本政策金融公庫による融資制度

一般的には、事業を始める際に民間の金融機関から融資を受けるケースが多いですが、事業実績が十分にない創業初期段階では、審査を通過するのが難しいといえます。こうした状況で活用できるのが、日本政策金融公庫の創業支援制度です。

※日本政策金融公庫は、かつて「新創業融資制度」を運用していましたが、2024年3月末に終了し「新規開業資金」へ統合されました。その後、2025年3月に制度の内容を整理し、「新規開業・スタートアップ支援資金」という名称に改められています。

新規開業・スタートアップ支援資金

新規開業・スタートアップ支援資金は、新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方を対象とする融資制度です。

- 新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方

- 新規事業に関する適正な事業計画書を作成している

- 策定した計画を遂行する能力があると認められる

- 限度額

7,200万円(うち運転資金は4,800万円) - 返済期間

- 設備資金 20年以内(据置期間 5年以内)

- 運転資金 10年以内(据置期間 5年以内)

- 利率

原則「基準利率」、条件により「特別利率」が適用

新規開業・スタートアップ支援資金(女性、若者/シニア起業家支援関連)

新規開業・スタートアップ支援資金(女性、若者/シニア起業家支援関連)は、女性、または35歳未満の若者、55歳以上のシニア起業家を対象とした優遇制度です。

- 女性、若者(35歳未満)、またはシニア(55歳以上)のいずれかに該当する

- 限度額

7,200万円(うち運転資金は4,800万円) - 返済期間

- 設備資金 20年以内(据置期間 5年以内)

- 運転資金 10年以内(据置期間 5年以内)

- 利率

原則「特別利率A」、条件により「特別利率B」や「特別利率C」が適用

土地取得資金については「基準利率」が適用

参考:新規開業・スタートアップ支援資金(女性、若者/シニア起業家支援関連)|日本政策金融公庫

新規開業・スタートアップ支援資金(再挑戦支援関連)

新規開業・スタートアップ支援資金(再挑戦支援関連)は、過去に廃業経験がある方が、新たに事業を始める場合に利用できる制度です。

- 廃業経験がある

- 廃業時の負債が新規事業に悪影響を与えない

- 廃業理由がやむを得ない事情によると認められる

- 限度額

7,200万円(うち運転資金は4,800万円) - 返済期間

- 設備資金 20年以内(据置期間 5年以内)

- 運転資金 15年以内(据置期間 5年以内)

- 利率

原則「基準利率」、条件により「特別利率」が適用

参考:新規開業・スタートアップ支援資金(再挑戦支援関連)|日本政策金融公庫

新規開業・スタートアップ支援資金(中小企業経営力強化関連)

新規開業・スタートアップ支援資金(中小企業経営力強化関連)は、中小企業の会計基準を適用し、経営力強化に取り組む事業者を対象とした制度です。

- 「中小企業の会計に関する指針」または「基本要領」を適用している、もしくは適用予定である

- 認定経営革新等支援機関からの助言を受けた事業計画を作成している

- 限度額

7,200万円(うち運転資金は4,800万円) - 返済期間

- 設備資金 20年以内(据置期間 5年以内)

- 運転資金 10年以内(据置期間 5年以内)

- 利率

原則「特別利率A」

参考:新規開業・スタートアップ支援資金(中小企業経営力強化関連)|日本政策金融公庫

地方自治体による制度融資

都道府県などの自治体と金融機関、信用保証協会などが連携して提供する融資は「制度融資」と呼ばれます。

金融機関が独自に提供する融資を利用する場合より資金調達がしやすく、特に地域の中小企業や小規模事業者に適した融資といえるでしょう。

制度融資を活用するにあたってはまず自治体が条件への適合を確認し、問題がなければ、次に金融機関がチェックします。制度融資では比較的金利が低く設定されており、長期間を想定した資金調達でも企業側の負担が低く抑えられます。

ただし地域によって実施状況や具体的な内容、条件などは異なります。まずは自治体の窓口で問い合わせるかWebサイトを確認するなどして調べてみるとよいでしょう。

新規事業の融資審査に通過するポイント

融資の審査に落ちてしまうことで次の問題が生じます。

- 事業の開始が遅れる

再度資金調達の手続きを進めなければならないため、事業開始が遅れてしまう。これによってさらに「競合他社に先を越されてしまう」「市場の状況が変わってしまう」「社員のモチベーションが下がってしまう」などの問題も起こり得る。 - 事業規模の縮小

当初予定していた事業規模を縮小せざるを得なくなることもある。設備投資や広告宣伝費などを削減した結果、事業の成長が鈍化したり、競争力が低下したりする可能性もある。 - 資金繰りが悪化しやすい

運転資金が不足し、資金ショートを起こすリスクが高くなってしまう。これによってさらに従業員への給与の支払いや仕入れ代金の支払いなどが滞ってしまい、信用を失う事態も起こり得る。 - 倒産のリスクが高まる

資金調達がうまくいかず事業計画が頓挫すると、最悪の場合、倒産に追い込まれてしまう。倒産は自社だけの問題ではなく、従業員や取り引き先にも大きな悪影響を与えてしまう。

これらのリスクを回避するためには、以下のポイントを押さえて融資審査に通過するための準備をしっかりと行うことが大切です。

質の高い事業計画書

新規事業の融資審査に通過するためには、「質の高い事業計画書の作成」が特に重要です。

市場分析、収益計画を綿密に立てて、説得力のある事業計画を策定しましょう。ポイントは、予測や見込みに対して裏付けとなる根拠を提示することです。「なぜそうなると思うのか」という点について読み手が納得できるような情報を添えておくと審査にも有利に働くでしょう。

どのように作成すればいいのかイメージがつかめないという方はこちらのテンプレートを参照していただければと思います。

必要資金に対する自己資金の割合の大きさ

新規事業の融資審査において、必要資金に対する自己資金の割合の大きさも重要な要素です。自己資金の割合が大きいほど融資審査においては有利に働きますし、逆に自己資金の割合が極端に小さいと審査に落ちる可能性が高くなります。

できれば必要資金全体の30%程度を自己資金で用意しておきたいところで、最低でも10%以上は備えておくようにしましょう。

経営者個人の実績や能力

経営者個人の実績や能力も重要な評価材料です。

例えば「同じ業界での経験がある」「経営者としての実績がある」「〇〇の資格を持っている」など、これから立ち上げようとしている事業に関連する実績や経験があればアピールしましょう。

事業計画書の説得力が増しますし、計画に対する遂行能力を高く評価されやすくなります。

金融機関等との関係性

融資を受ける前から特定の銀行をメインバンクとして利用しており、日常的に関係性を築いていれば、融資審査も多少有利に進めることができます。これまで長く取引を続けてきたという実績が信用につながるためです。

新規事業の融資以外の資金調達方法

新規事業を始めるにあたって融資に備えるほか、「助成金や補助金」「出資」も視野に資金調達の準備を進めておくとよいでしょう。どれか1つの手段がうまくいかなくても、別の方法により資金を集められるかもしれません。

助成金や補助金

新規事業の資金調達において、融資以外にも有効な手段として「助成金」や「補助金」があります。これらは、国や地方自治体などから支給される資金で、返済不要という大きなメリットがあります。

助成金と補助金はどちらも公的資金である点で共通していますが、支給の目的や条件が異なります。

助成金は、主に雇用創出や労働環境改善など、労働環境に着目して一定の目標を達成したときに支給されるものが多くなっています。

一方の補助金は、新技術の開発や環境に配慮した事業など、社会的意義のある事業に対して支給されるものが一般的です。

助成金や補助金については、国や地方自治体のホームページ、専門機関のWebサイトなどで公開されています。要件などの更新頻度も高いため、最新情報を一早くつかむことが重要といえます。

投資家などによる出資

事業の将来性・成長性をアピールし、個人投資家やベンチャーキャピタルなどから資金提供を受ける「出資」という方法もあります。

出資の場合は返済が不要ですが、リターンは必要で、業績に応じて配当金を出さなければいけません。また、経営権の一部を投資家に譲渡することになるため、議決権割合には要注意です。

新規事業ならではの融資制度を探そう

新規事業を始めるときは融資審査に通過するのは難しいでしょう。審査に通っても厳しい条件を付けられたのでは後々事業への圧迫が強く、思うように軌道に乗せられない可能性があります。

そこで創業に特化した融資を探し、少しでも成功率を上げ、融資条件を優しく設定してもらうことを目指しましょう。そのうえで質の高い事業計画書を作成するなど、一般的な融資対策も打っておくとよいスタートを切れます。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

会社設立の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

女性の起業で創業融資を受けるには?有利な支援制度や自己資金の条件を解説

女性の起業で創業融資を成功させるには、有利な支援制度の活用と、自己資金や事業計画の準備が大切です。とくに女性向けの制度は金利などの条件が有利な場合もあり、知っているかどうかで資金計…

詳しくみる日本政策金融公庫の融資担当者に「厳しい」と言われたら?主な理由や審査対策を解説

日本政策金融公庫の融資は、創業者や中小企業にとって心強い資金調達手段です。制度が柔軟である一方で、審査では自己資金の割合や事業計画の精度、信用情報、経営者の経験など多面的に判断され…

詳しくみる補助金とは?助成金との違いや種類・給付までの流れをわかりやすく解説

補助金とは、国や地方自治体が特定の事務や事業に対して、政策目標に沿った形で支給する金銭的な給付のことです。補助金の目的は、事業者の取り組みを支援し、経済的な活動を促進することにあり…

詳しくみる会社設立時の資金調達まとめ|自己資金・融資・出資の特徴や選び方を解説

起業や会社設立を考える際、多くの方が最初に直面するのが「資金調達」の課題です。どれだけ優れたビジネスアイデアがあっても、必要な資金を確保できなければ事業の実現は困難です。 本記事で…

詳しくみるCMS(キャッシュ・マネジメント・システム)とは?資金調達を効率化する仕組みや導入のポイントを解説

企業グループにおける資金管理の高度化と資金調達力の向上を目指す上で、CMS(キャッシュ・マネジメント・システム)の導入は有効な手段です。創業初期から導入を検討することで、将来的な事…

詳しくみるファンドから資金調達する仕組みとは?投資・出資の違いやメリットも解説

会社設立を考えている方や個人事業主の中には、ファンドからの資金調達を検討している方もいるでしょう。本記事では、ファンドから資金調達するまでの流れやファンドから資金調達するメリットな…

詳しくみる