- 更新日 : 2025年11月25日

訪問看護の許認可とは?開設に必要な要件や申請の流れを解説

訪問看護事業を開設するには、介護保険法にもとづく都道府県知事などからの「指定」が必要です。この指定を受けるためには、法人格の取得、専門スタッフの配置、事務室の確保といった人員・設備・運営に関する基準をすべて満たす必要があり、計画的な準備が求められます。

事業の立ち上げを検討するなかで、複雑な申請手続きや多くの必要書類に戸惑う担当者も少なくないでしょう。この記事では、訪問看護の許認可(指定)を受けるための具体的な要件、申請の流れ、必要書類について詳しく解説します。

目次

訪問看護事業の開始に必要な許認可とは?

訪問看護事業を始めるには、原則として事業所の所在地を管轄する都道府県知事(または政令指定都市・中核市の市長)から、介護保険法にもとづく「指定訪問看護事業者」としての「指定」を受ける必要があります。これは、介護保険サービスを提供するために基準適合を公的に確認する手続きであり、一般語として「許認可」と並置されることもありますが、制度上の用語は一貫して「指定」です。

介護保険法と健康保険法、2つの指定

訪問看護ステーションが受ける指定には、主に2つの根拠法があります。

- 介護保険法にもとづく指定:

要介護者等に対する介護保険の訪問看護を提供するために必須の指定です。一般的に訪問看護ステーションを開設する場合、まずこの指定の取得を目指します。 - 健康保険法にもとづく指定:

介護保険の指定を受けた事業所は、原則として健康保険法の「指定訪問看護事業者」に「みなし指定」されるため、医療保険による訪問看護も提供可能です。ただし加算・体制等の届出は別途必要です。

病院や診療所が訪問看護を行う場合、保険医療機関(病院・診療所)は、介護保険の医療系サービスについて「みなし指定」で訪問看護を提供可能です。新たな介護側の指定申請は原則不要です。

参照:訪問看護ステーションを開設したい方|全国訪問看護事業協会

参照:指定訪問看護ステーションの指定等・基準に関する申請・届出|関東信越厚生局

訪問看護事業が提供するサービスの範囲とは

訪問看護事業は、病気や障がいを抱える方が住み慣れた自宅で安心して療養生活を送れるよう、主治医の「訪問看護指示書」に基づき、看護師等の専門職が訪問してケアを提供するサービスです。具体的には、以下のような医療的ケアや日常生活の支援を行います。

- 病状の観察(体温・血圧・脈拍などの測定、症状のチェック)

- 清潔保持・日常生活援助(清拭・洗髪・入浴介助、食事・排泄の援助 等)

- 医療的ケア・機器管理(カテーテルや点滴、在宅医療機器〔人工呼吸器 等〕の管理)

- 褥瘡(床ずれ)の予防・処置

- リハビリテーション・在宅療養支援

- 家族への介護相談・指導、緊急時の対応体制の調整 など

訪問看護と介護予防訪問看護との違いは?

訪問看護と名称が似ているサービスに「介護予防訪問看護」があります。これらは提供する目的と対象が異なります。

- 訪問看護:

要介護1〜5の認定を受けた方が対象です。病状の悪化防止や回復、日常生活の支援を目的とします。医療処置の比重が高くなります。 - 介護予防訪問看護:

要支援1・2の認定を受けた方が対象です。悪化の予防と自立支援が目的で、リハビリやセルフケア指導等の比重が高くなります。リハビリやセルフケアの指導が中心となります。

事業所として両方のサービスを提供する場合、一体的に指定を受けることが一般的です。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気のガイドを簡単に紹介します。無料登録だけでもらえますので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

起業アイデアを磨く!自己分析3点セット

「やりたいことはあるけれど、ビジネスとして成立するか不安」という方へ。

自分の強み・価値観・市場ニーズを掛け合わせ、唯一無二のアイデアに昇華させる自己分析メソッドを3つのシートにまとめました。

経営スキル習得の12か月ロードマップ

「経営を学びたいが、何から手をつければいいか分からない」と悩んでいませんか?

本資料では、財務・マーケティング・組織作りなど多岐にわたる経営スキルを、12か月のステップに凝縮して体系化しました。

副業アイデア辞典100選

起業に興味はあるけれど、複雑な手続きや準備を前に足踏みしていませんか?

準備から設立までの流れを分かりやすく図解しました。全体像をひと目で把握できるため、次に何をすべきかが明確になります。

1から簡単に分かる!起業ロードマップ

「副業を始めたいけれど、自分に何ができるか分からない」そんなあなたにぴったりの厳選100アイデアを公開!

スキルを活かす仕事から未経験OKなものまで、市場の需要や収益性を網羅しました。パラパラと眺めるだけで、あなたのライフスタイルに最適な働き方が見つかるはずです。

訪問看護ステーションの指定を受けるための要件は?

指定を受けるには、大きく分けて「法人格」「人員基準」「設備基準」「運営基準」の4つの要件をすべて満たさなければなりません。これらの基準は、質の高いサービスを安定的に提供できる体制が整っているかを確認するためのものであり、一つでも欠けていると指定は受けられません。

1. 法人格の要件

訪問看護事業は個人事業では運営できず、事業主体となる法人の設立が必須です。定款や登記事項証明書の事業目的に「介護保険法に基づく訪問看護事業」といった内容の記載が必要になります。

認められる法人格には、以下のような種類があります。

- 株式会社

- 合同会社

- NPO法人(特定非営利活動法人)

- 医療法人

- 社会福祉法人

2. 人員基準の詳細

事業所に配置する従業員について、以下の職種と人数を満たす必要があります。特に看護職員の確保は、開設準備における重要なポイントであり、多くの事業者が苦労する点です。

| 職種 | 必要な資格・要件 | 配置人数 |

|---|---|---|

| 管理者 | 保健師・助産師・看護師の資格を持つ常勤の者(自治体の運用で管理者=看護師または保健師と案内される地域もある) | 1名 |

| 看護職員 | 保健師、看護師、准看護師 | 常勤換算で2.5名以上(うち1名は常勤) |

| 理学療法士・作業療法士等 | 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 | 必要に応じて配置 |

「常勤換算」とは、非常勤の延べ勤務時間を常勤の所定労働時間で割って算出する方法です。例えば、週40時間が常勤の事業所で、週20時間勤務の場合は0.5人と計算します。

3. 設備基準の詳細

専用の事務室を備えるほか、訪問看護の提供に必要な設備・備品を整えることが求められます。自宅兼事務所とする場合でも、事業の運営に必要な広さを有する専用区画として生活空間と明確に区分されている必要があります。

実務上、多くの自治体では、相談対応スペース(プライバシー配慮)/手指衛生設備/鍵付書庫/連絡用通信機器や車両等の整備状況を添付書類や現地確認でチェックします。

参照:訪問看護・介護予防訪問看護(新規に指定を受けたい方へ)|東京都福祉局

4. 運営基準の概要

サービスの質を担保し、適切な事業運営を行うためのルールを定めた「運営規程」を作成し、それに沿った運営が求められます。運営規程は事業所の憲法のようなもので、一度作成したら終わりではなく、実態に合わせて見直していく必要があります。

運営規程には、事業の目的・運営方針/従業者の職種・員数・職務内容/営業日・営業時間/訪問看護の内容と利用料/緊急時対応/虐待防止の措置などを記載します。

訪問看護の指定申請はどのような流れで進める?

訪問看護の指定申請は、数ヶ月単位での計画的な準備が必要です。申請受付期間が自治体ごとに定められている場合が多いため、事前に必ず確認しましょう。

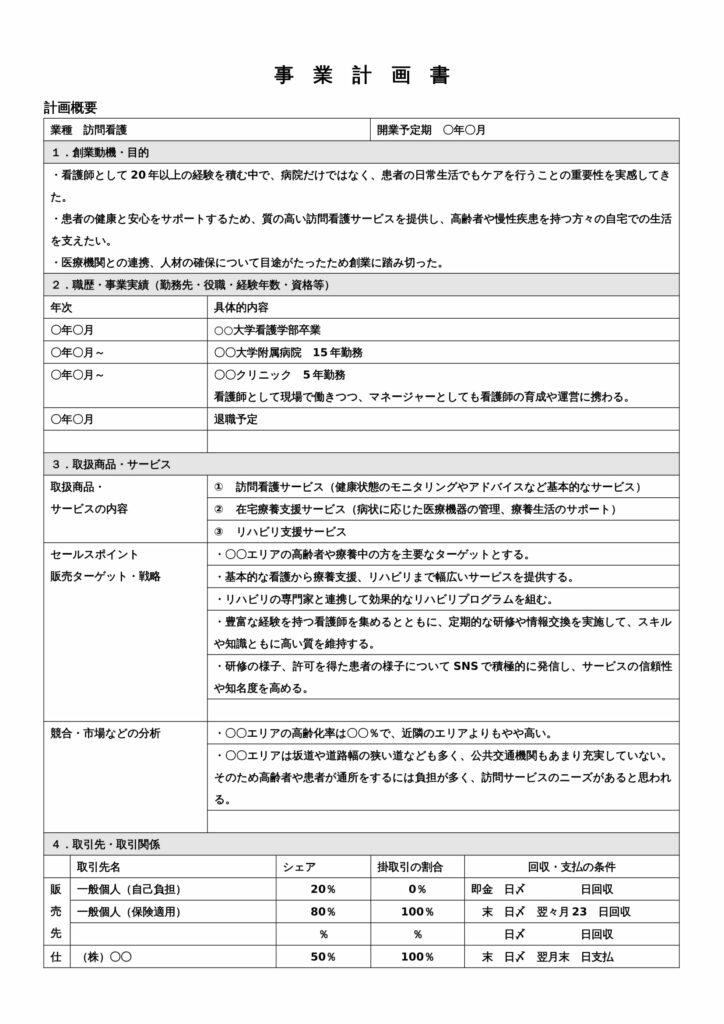

STEP1:事業計画の策定と法人設立

まず、提供サービスや対象地域、収支計画などを盛り込んだ詳細な事業計画を立てます。並行して、事業の母体となる法人を設立する手続きを進めましょう。すでに法人がある場合は、定款の事業目的に「介護保険法に基づく訪問看護事業」を追加する変更登記が必要で、これにも数週間かかります。

STEP2:事業所の準備と人員の確保

設備基準を満たす物件の確保・レイアウト(専用事務室の確保 等)を進めるとともに、管理者・看護職員(常勤1名含む、常勤換算2.5名以上)の採用を開始します。

看護職の確保には時間を要することが多く、早期着手が鍵です。特に経験豊富な方の確保は時間がかかることが多いため、早めに着手することが成功の鍵です。

STEP3:申請書類の作成と準備

運営規程、従業者勤務体制一覧表、資格証写し、平面図、誓約書等、様式どおりの書類を整えます。自治体によって様式や必要書類が異なるため、必ず管轄の窓口に確認しながら進めましょう。書類に不備があると受理されなかったり、審査が遅れたりする原因になるため、慎重な準備が不可欠です。

東京都は、申請前に、管理者(又は法人代表者)の新規指定前研修の受講が必要です。

STEP4:指定申請

開設予定地の都道府県(または政令指定都市・中核市)の担当窓口に、準備した書類一式を提出します。多くの自治体では申請前に事前相談を推奨しており、計画内容や書類の記載方法について助言を受けられるため、積極的に活用すべきでしょう。

STEP5:審査・現地確認

1〜2か月程度を目安に書類審査が行われ、自治体により現地確認(事務室・動線・プライバシー配慮等の確認)が実施されます。不備があれば差戻しとなるため、写真・図面・備品整備を含めて準備を徹底します。

STEP6:指定通知書の交付

書類審査と現地確認の両方を通過すると、事業者として指定され、「指定通知書」が交付されます。通常、指定は毎月1日付で行われ、この通知書には事業所番号など重要な情報が記載されています。

STEP7:事業開始

指定年月日以降に事業開始可能です。事業開始後は、地域のケアマネジャーや医療機関への挨拶回りといった営業活動を本格化させ、利用者の獲得を目指します。

訪問看護の指定申請に必要な書類とは?

申請に必要な書類は多岐にわたりますが、ここでは代表的なものを紹介します。提出する部数や様式は自治体の要綱で定められているため、ウェブサイトなどで最新の情報を確認することが欠かせません。

主な必要な書類一覧(例)

訪問看護の指定申請で多くの自治体で共通して求められる主な書類です。これらはあくまで一例であり、詳細は必ず管轄の行政窓口で確認してください。

| 書類名 | 概要 |

|---|---|

| 指定申請書(第1号様式) | 事業所の名称や所在地などを記載する基本の申請書。 |

| 事業所の指定に係る記載事項(付表) | 管理者情報や従業員の配置状況などを記載する書類。 |

| 定款の写し | 法人の目的や組織を定めた規則。原本証明が必要。 |

| 登記事項証明書 | 法務局で取得する法人の登記情報。原本が必要。 |

| 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 | 全従業員の勤務時間や職種などをまとめた表。 |

| 資格証の写し | 看護師や保健師などの資格を証明する書類。 |

| 事業所の平面図 | 事務室や相談室の配置がわかる図面。 |

| 運営規程 | 事業所の運営ルールを定めた書類。 |

| 苦情対応の体制 | 苦情対応の体制や手順を記載した書類。 |

| 誓約書 | 介護保険法などの法令を遵守することを誓約する書類。 |

地方自治体によって追加で定められる書類

上記のほか、事業計画書・収支計画、損害賠償保険の加入証明、賃貸借契約書(物件使用証明)、就業規則の写し等などが求められることもあります。申請前には、必ず管轄自治体のウェブサイトや担当窓口で必要書類リストを入手し、抜け漏れがないように準備しましょう。

参照:訪問看護・介護予防訪問看護(新規に指定を受けたい方へ)|東京都福祉局

訪問看護の指定申請窓口

指定申請の窓口は、事業所を設立する場所によって異なります。最初にどこに申請すべきかを確認しましょう。

- 政令指定都市・中核市に事業所を設立する場合:

各市の担当部署(介護保険課など)が申請窓口です。 - 上記以外の市町村に事業所を設立する場合:

都道府県の担当部署が申請窓口となります。

例えば、東京都内で開設する場合でも、八王子市(中核市)に開設するなら八王子市の窓口へ、それ以外の多摩地域や23区内に開設するなら東京都の窓口へ申請することになります。

訪問看護の立ち上げメンバーは誰を集めればいい?

人員基準を満たすことは最低条件ですが、事業をスムーズに軌道に乗せるためには、どのようなスキルや経験を持つメンバーを集めればよいのでしょうか。ここでは、必須となる人員から、事業の強みとなりうるスタッフまで集めるべき人物像を解説します。

管理者:臨床経験とマネジメント能力

管理者は専従かつ常勤で、保健師・助産師・看護師のいずれかの資格が必要です。自治体の運用で管理者=看護師または保健師と案内される地域もあるため、開設地の最新要綱に従うのが実務上の安全策です。業務は労務・品質・連携(医療機関・ケアマネ)・収支管理まで多岐にわたるため、臨床力に加えて運営・教育・法令順守の視点が望まれます。

常勤の看護職員:事業運営を支える

看護職員(保健師・看護師・准看護師)は常勤換算で2.5名以上、うち1名は常勤が必須です。立ち上げ期はギリギリの2.5では急な休務で基準割れリスクが高く、2.7〜3.0程度で運用設計しておくと安定します。新人教育・OJTの設計も管理者と常勤看護師が二人三脚で担う体制が実務的です。

理学療法士等:専門ニーズに応える

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士は「実情に応じた適当数」で、必置ではありません。とはいえ、小児・精神・難病・ターミナルなど専門領域の症例構成に応じて非常勤を含め柔軟に確保すると、地域での差別化と加算対応に資します。

事務員:バックオフィスを支える

指定基準には含まれていませんが、事務専門のスタッフを配置することも検討すべきです。介護保険・医療保険の請求(レセプト)業務は非常に複雑で専門性が高く、看護職員が請求業務に時間を取られると、本来のケア業務に支障をきたす恐れがあります。経験豊富な事務員がいることで、看護師が利用者のケアに集中できる環境が整います。

指定を受けた後にも手続きはある?

訪問看護の指定は一度受けたら終わりではありません。事業を継続していくうえで、定期的な更新や変更時の届出が必要です。これらの手続きを怠ると、最悪の場合、指定取り消しとなる可能性もあります。

6年ごとの更新申請

指定の効力は6年間です。事業を継続する場合は、有効期間が満了する前に更新申請を行わなければなりません。更新されなかった場合、指定の効力を失い、介護保険での事業ができなくなります。更新時期が近づくと自治体から通知が来ることが多いですが、事業者自身で管理しておくことが基本です。

変更があった場合の届出

事業所の名称や所在地、管理者、運営規程などに変更があった場合は、その都度、管轄の自治体に変更届を提出する必要があります。届出を怠ると指導の対象となる可能性があるため、速やかに手続きを行いましょう。

訪問看護の許認可は計画的な準備でスムーズに

訪問看護事業の開始には、介護保険法にもとづく「指定」という許認可が必須です。この指定を受けるためには、法人格を整え、管理者や看護職員を確保する「人員基準」、事務室や備品をそろえる「設備基準」、そして適切な運営ルールを定める「運営基準」という厳しい要件をクリアしなくてはなりません。

訪問看護の申請手続きは、事業計画の策定から始まり、書類作成、窓口への提出、審査を経て指定通知を受けるまで、数ヶ月を要する長期的なプロジェクトです。この記事で解説した要件や流れをふまえ、開設予定地の自治体に相談しながら計画的に準備を進めることが、スムーズな事業開始へとつながるでしょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

会社設立の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

50代専業主婦が起業するには?始めやすいビジネス・資格・注意点を解説

50代以降の女性の起業意向は増加傾向にあり、専業主婦層でも関心が高まっています。長年の家庭経験や人とのつながり、生活の知恵は、ビジネスにも活かせる貴重な強みです。この記事では、主婦…

詳しくみる集金代行に許認可は必要?資金移動業と収納代行の違いも解説

集金代行サービスを始めるときに、国などへの登録や許可が必要かどうかは、お金の流れ(スキームの実態)によって決まります。 もし、委託した会社(債権者)に代わってお金を受け取り、そのお…

詳しくみる助成金の種類とは?支給要件やおすすめの助成金を紹介

助成金は、企業運営や事業の成長を支援するための重要な資金源です。企業の経理担当者にとって、助成金の活用は資金繰りの安定化や競争力の向上に直結します。 この記事では、助成金の概要や種…

詳しくみる起業するにはまず何から始める?成功しやすい業種やアイデアがない場合まで解説

働き方が多様化する現代において、起業は選択肢の一つです。しかし、いざ起業しようとすると、「まず何から手をつければいいの?」「事業のアイデアが思いつかない」「資金はいくら必要なんだろ…

詳しくみる法律事務所は法人ではない!弁護士法人として法人登記する方法は?

法律事務所は、法人登記された「法人」ではありません。弁護士が法人として活動するためには、「弁護士法人」として法人設立手続きを行う必要があります。 この記事では、法律事務所と弁護士法…

詳しくみる学生も個人事業主として起業できる?税金の特例や確定申告についても解説!

学生の方が起業家としてスタートする際に、会社を作る(法人設立)場合と個人事業主(個人)のケースがあります。設立費用や資金調達などの兼ね合いから、個人事業主としてある程度事業を拡大し…

詳しくみる