- 更新日 : 2025年11月6日

法人成り(法人化)で消費税が2年間免除?インボイス制度の影響も解説

課税売上高が1,000万円を超える個人事業主には、原則として消費税の納税義務が発生します。それでは、法人成りすることで、最長2年間免除される可能性があることをご存知ですか。本記事では、法人成りすると消費税が最長2年間免除される理由や消費税を納税しないといけないケース、インボイス制度による影響や、課税事業者になるメリットなどを解説します。

目次

法人成り(法人化)の消費税免除はいつからいつまで?

消費税の納税義務の判定は、事業者単位で行います。そのため、個人事業主が法人成りをしたとしても、個人事業主であった期間と新規で設立した法人については別々で判断します。

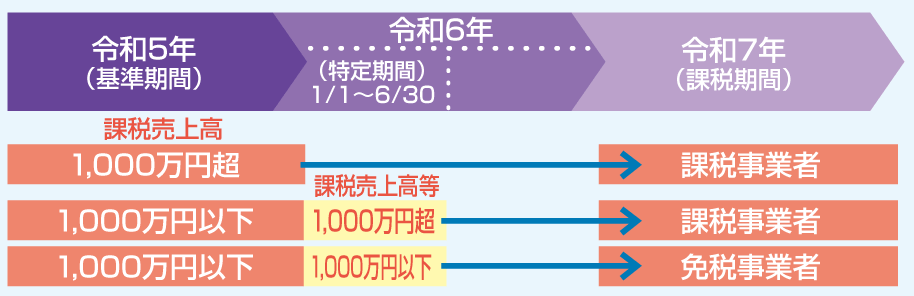

以下の図の通り、消費税の計算において重要なのは、前々年度(法人の場合は前々事業年度)の基準期間と前年(法人の場合は前事業年度)の特定期間です。

出典元:消費税のしくみ|国税庁

設立したばかりの法人については、前期または前々期に売上がないため、基準期間も特定期間も存在しないことになります。法人の消費税が最長で2年間免除されるのは、基準期間が生じるのが事業年度3期目以降になるためです。事業年度3期目で課税事業者に該当する場合は、初めてその時点で消費税の納税義務が生じることになります。

なお、後述しますが、法人成りをしても最長2年間の消費税の免除が受けられないケースもあります。

そもそも消費税とは?

そもそも消費税とは、「商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して広く公平に課税される税」です。消費税負担者は消費者であり、納税義務者は事業者となります。

国内において、事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付けおよび役務の提供に対して消費税が課税されます。

ただし、以下のような取引について消費税は非課税です。

出典:国税庁 消費税のしくみ

2025年時点の税率は、標準税率10%(消費税率7.8%、地方消費税率2.2%)と、軽減税率8%(消費税率6.24%、地方消費税率1.76%)です。

事業者は、売上時に発生した預かった消費税から、仕入れや経費が発生した際に支払った消費税の差額を国へ納付します。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気のガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

会社設立時に決めることチェックリスト

「会社設立時に決めることチェックリスト」では、会社設立の基本事項や、株式会社・合同会社別の決めることチェックリストなどを、1冊にまとめています。

図解でカンタンにまとめており、完全無料でダウンロードいただけます。

補助金をまるっと理解!会社設立時の補助金ガイド

補助金の概要や各制度の内容に加え、会社設立直後の企業でも使いやすい補助金や実際の活用事例などについてまとめました。

「使えたのに知らなかった!申請が漏れてた!」といったことを防ぐためにも、会社設立時の資金調達方法の一つとしてお役立てください。

法人成り手続きまるわかりガイド

初めて法人成りを考える方に向けて、法人成りの手続きや全体の流れ、個人事業の整理方法など、必要な情報をわかりやすくご紹介したガイドです。

多くの個人事業主の方にダウンロードいただいておりますので、ぜひお気軽にご利用ください。

起業家1,040人への調査でひも解く!先輩起業家が一番困ったことガイド

マネーフォワード クラウド会社設立では、会社設立の経験がある方1,040名に対して、会社設立に関する調査を実施しました。

先輩起業家が悩んだ部分や、どのように会社設立を行ったかを、定量的に分析していますので、ぜひご活用ください。

法人成り(法人化)すると消費税が2年間免除される理由

個人事業主として課税売上高が1,000万円を超える場合、消費税の納税義務が生じます。

消費税の計算期間は、個人事業主の場合1月1日から12月31日まで、法人の場合はそれぞれの事業年度です。そのため、消費税が課税されるかの判断基準は、個人事業主の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度です。

法人成りにより消費税が最長2年間免除される理由は、個人事業主が法人成り(法人化)すると、その時点で基準期間が存在しないため、課税売上高の判定ができないためです。

事業計画書・創業計画書の作成には、テンプレートや作成例を活用すると便利です。

マネーフォワード クラウド会社設立に無料登録された方に、業界別の事業計画書・創業計画書テンプレート・作成例をプレゼントしています。140種類以上の中から、自由にダウンロードしていただけますので、ぜひご活用ください。

個人事業主・法人の消費税の納税条件をおさらい

基準期間における課税売上高が1,000万円を超える事業者は、消費税の納税義務があります。基準期間とは、個人事業主の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度です。

また、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えるときは、消費税の納税義務が生じます。特定期間とは、個人事業主の場合はその年の前年の1月1日から6月30日まで、法人の場合は原則としてその事業年度の前事業年度開始の日以後6カ月間です。

なお、インボイス制度が2023年10月1日に開始されたことで、これまで免税事業者だった課税売上高1,000万円以下の事業者でも消費税の納税義務が生じるケースが見られるようになりました。適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)として登録した場合です。適格請求書発行事業者になると必然的に課税事業者になるため、基準期間の課税売上高が1,000万円を下回る場合であっても、消費税の納税義務が生じることになります。

法人成り(法人化)しても消費税が2年間免除されない場合

課税売上高が1,000万円を超える個人事業主は法人成りすることで、基本的に最長2年間は消費税が免除されます。それ以降は課税事業者となるため、注意が必要です。

ただし以下のケースにおいては、法人成りしても消費税の納税義務が2年間免除されるわけではありません。

- 資本金が1,000万円以上である場合

- 2期目も免除されるための条件を満たしていない場合

ここでは、法人成りしても消費税を納税が必須というケースについて見ていきましょう。

資本金が1,000万円以上である

法人成りして1期目の消費税が免除されるためには、資本金が1,000万円未満である必要があります。つまり、資本金1,000万円以上で法人化すると、はじめから課税事業者となり、1期目の確定申告から消費税を納税しなければなりません。

同じように、設立時の資本金は1,000万円未満であっても、2期の開始前に増資して1,000万円以上になった場合は、2期目から消費税の納税義務が発生します。

出資や増資の際は、消費税についても考慮したうえで金額を決定するのがおすすめです。

なおこちらの基準はあくまでも資本金であり、出資金ではありません。出資金の一部を資本準備金にすれば、資本金を低くできる点を理解しておきましょう。

2期目も免除されるための条件を満たしていない

2011年に改正され2013年に施行された消費税法により、消費税が免除される要件が厳しくなりました。資本金が1,000万円未満であることに加え、以下のいずれかの条件を満たしていない場合は、2期目に免除を受けられません。

- 特定期間の課税売上高が1,000万円以下の場合

- 特定期間の給与等支払額の合計額が1,000万円以下の場合

- 設立1期目が7カ月下の場合

1つ目の条件を満たすためには、規模の縮小や取引量の調整をする必要があります。

2つ目の条件については、月末締め、翌月支払いにして半年間の給与を5カ月分に減らすことで調整できます。また、特定期間の上半期に支払う給与の一部を、下半期の賞与に回したり、業務委託を活用して外注費にしたりするといった方法も考えられます。

3つ目の条件を満たす場合は、特定期間の条件に該当しないため、1と2を満たしていなくても2期間分の消費税が免除されるという仕組みです。ただしこの方法を使うと、免税を受けられる期間は最長でも1年7カ月になります。2年間免税を受けたい場合は、1か2の方法を選びましょう。

法人成り(法人化)で消費税が3年間免除される場合は?

法人の設立において消費税の納税義務が考慮されるのは、1期目と2期目のみです。3期目以降は、通常の消費税の納税義務の判定と同様の基準になります。ただし、3期目でも消費税の納税義務が免除される場合があります。その条件は、1期目の課税売上高が1,000万円以下、2期目の特定期間の課税売上高が1,000万円以下、かつ適格請求書発行事業者の登録を行っていない場合です。

インボイス制度が法人成り(法人化)に与える影響は?

インボイス制度は、複数の税率にも柔軟に対応できる適格請求書(インボイス)をもとに、消費税を計算する制度です。登録事業者にならなければ、インボイス(適格請求書)は発行できません。

インボイス制度が始まったことで、取引の継続のために登録事業者になる事業者が増えました。登録事業者から交付を受けたインボイスを保存しなければ、仕入税額控除の適用を段階的に受けられなくなるためです。将来的には、インボイス発行事業者以外から交付された請求書については、仕入税額控除の適用が受けられなくなります。

インボイス制度の導入により、これまで免税事業者として活動していた事業者も、取引先の要請に応じて適格請求書発行事業者(登録事業者)として登録せざるを得ないケースが増えると言われています。登録事業者となると、必然的に消費税の課税事業者となるため、消費税の納税義務が発生します。特にBtoBや法人を取引先としている企業にとって、インボイス制度の開始は大きな転換期となるでしょう。

法人成り(法人化)したら免税事業者・課税事業者どちらを選ぶべき?

インボイス制度によって「免税事業者でいるほうがメリットが大きい」とは必ずしも言えなくなります。免税事業者であれば消費税を納付する必要がありませんが、課税事業者として登録すればインボイスを発行できるのがポイントです。

ここでは、法人成りしたら免税事業者でいるべきか、課税事業者でいるべきかを検討できるよう、それぞれのメリットについて見ていきましょう。

免税事業者でいるメリット

免税事業者でいる場合、消費税の納税に関する負担がなくなるのが大きなメリットです。

金銭的な負担だけでなく、消費税の決算や申告に必要なデータ管理、申告書の作成、期限内の納税といった事務負担も軽減されます。

しかし、インボイス制度によって免税事業者の売上が減ってしまうリスクはゼロではありません。売上の減少分と消費税の負担分を比較検討し、課税事業者になるかを決めることが大切です。

課税事業者になるメリット

インボイス制度では、課税事業者として登録することでインボイスを発行することが可能です。

買手側にとっては免税事業者よりも課税事業者と取引する方がメリットが大きいため、取引先として優先的に選ばれる可能性が高いとされています。消費税の納税義務は生じますが、取引の継続や今後の規模拡大の観点からすると課税事業者になる方が有利と言えるでしょう。

また、支払った消費税が預かった消費税を上回る場合、課税事業者であれば差額の還付を受けられるのもメリットです。

インボイス制度の2割特例・8割控除とは?

インボイス制度の2割特例・8割控除(正式名称:インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)は、インボイス開始後の負担を考慮した時限的な措置です。2023年10月1日から2026年9月30日までが適用期間です。

この制度の対象となるのは、免税事業者から適格請求書発行事業者に登録し、課税事業者となった小規模事業者です。

2割特例・8割控除と言われるのは、売上税額の8割を差し引いて、残りの2割を消費税の納税額とするためです。消費税額を簡単に計算できることから、新たに課税事業者になった事業者の負担を軽減する制度として利用されています。従来の一般課税や簡易課税の制度とは選択適用です。

個人事業主から法人成りする人の傾向と参考データ

個人事業主として事業を続けるか、法人成りするかを検討する際、他の起業家がどのような選択をしているのか参考になります。ここでは、個人事業主から法人成りした人の割合について、調査データをもとに解説します。

会社設立者の約58%が個人事業主から法人成りを選択

マネーフォワード クラウドで実施した調査によると、会社設立者全体1,040名のうち、57.8%が会社設立前に個人事業主として事業を行っており、「法人成り」の形で会社を設立したことが分かりました。一方、個人事業主としての事業経験がないままいきなり法人化した方は42.2%でした。

会社設立年数別に見ると、設立間もない企業ほど個人事業主からの法人成りの割合が高い傾向が見られます。設立1年以内の企業では68.5%が、設立2〜3年以内の企業では75.2%が個人事業主として事業をしていたと回答しており、近年では個人事業主からのステップで法人成りを選んでいる人が多いことが分かります。

出典:マネーフォワード クラウド、先輩起業家が一番困ったことは?【会社設立の意思決定調査】(回答者:会社設立の経験がある方1,040名、集計期間:2024年1月)

消費税免除のメリットを活かした法人成りの計画

法人成りを選択する起業家が多い背景には、消費税の免除というメリットがあります。課税売上高1,000万円を超えた個人事業主が法人成りすると、資本金1,000万円未満であれば最長2年間消費税が免除される可能性があります。ただし、2期目も免除を受けるには特定期間の課税売上高や給与等支払額を1,000万円以下に抑えるか、設立1期目を7カ月以下にするなどの条件を満たす必要があります。多くの起業家が個人事業主から法人成りを選ぶ中、消費税免除のメリットを最大限に活かすには、これらの条件を事前に理解し、計画的に法人成りのタイミングを決めることが重要です。

法人成りにより消費税が2年免税になる可能性がある

課税売上高が1,000万円を超える個人事業主は、法人成りすることで、最長2年間消費税が免除される可能性があります。2年間の免除を受けるためには一定の条件を満たす必要があるため、免税を目的に法人化する場合は、事前に条件をチェックしましょう。

インボイス制度も消費税関連に影響を与えているため、インボイス制度についても考慮したうえで、免税事業者になるか課税事業者になるかを選択しましょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

会社設立の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

フリーランスエンジニアが法人化すべき目安は?メリット・デメリットも解説

フリーランスエンジニアが法人化すべきかどうかは、売上高や所得金額、おかれた状況などによって異なります。個人と法人では、そもそもどのような面が異なるのでしょうか。フリーランスエンジニ…

詳しくみる産業医は法人化できる?産業医が法人設立するメリット・デメリットや手順を解説

産業医は、常勤医を維持したまま法人化することが可能です。法人化には設立費用の負担や行政手続きが増える等の懸念はありますが、税制上の負担軽減や世間からの信用力向上など得られるメリット…

詳しくみるスポーツクラブは法人化できる?メリット・デメリット、会社形態を解説

スポーツクラブは、法人化することが可能です。クラブチームの運営では、代表者個人名義の口座を利用するなど、法人格を持たない「任意団体」として活動しているケースも多く見られます。活動規…

詳しくみる法人登記の更正や抹消とは?ケースや必要手続き、費用を解説

法人登記を申請した後で、「役員の名前の漢字を誤った」「住所の番地が違っていた」などのミスに気づいた場合は、内容に応じて、誤記等を直す「更正登記」、登記自体を消す「抹消登記」で対応し…

詳しくみる弁護士が法人化すべきタイミングは?目安やメリット、デメリットを解説

弁護士は、法人化することが可能です。法人設立のタイミングによっては、節税にもつながります。 この記事では、弁護士が法人化を検討すべきタイミングの目安やメリット・デメリット、法人設立…

詳しくみる不動産事業の法人化とは?メリット・デメリット、費用の目安、流れを解説

不動産事業は、ある程度収益が上がってきたら法人化した方がよいといわれています。実際に不動産事業を法人化することで、どのようなメリットやデメリットがあるのでしょうか。この記事では、不…

詳しくみる