- 更新日 : 2024年9月27日

飲食店経営って難しいの?軌道に乗せるまでのポイントや年収の実態

カフェをはじめ、喫茶店やレストラン、バーなどの飲食店の経営に憧れをもっている方もおられると思います。

飲食店の経営は難しいとも言われますが、小さな開業から安全に始める方法はないのでしょうか?この記事では飲食店の開業の準備などに必要な知識を解説します。

目次

飲食店経営が難しいと言われる理由

一般に飲食店の継続的な経営は非常に難しいと言われます。コロナ禍が明け、客足が戻る兆しがあるものの、飲食店経営は以下のような環境下で奮闘しなければなりません。

競合の存在

種々の業種の中でも飲食店は競争が激しく、消費者の嗜好やニーズにすばやく対応することが求められる業界と言えます。たとえサービスの種類が異なったとしても、類似業種、競合他社としのぎを削っていかなければなりません。新しいメニューや新しいサービスを開発・提供するには時間だけでなく新たなコストがかかります。

また、定番となっている既存メニューやサービスを質を落とさず維持するには、品質面、衛生面の維持管理が必要です。このように新たな開発と現状維持のバランスを取りながら営業を続けて行く難しさがあります。

売上の確保が困難なうえ、上限も予想がつく

一般的に飲食店は需要の変動が激しい業種と言えます。季節、時間、天候、客層、流行などによって売上高が大きく変わります。変動要素が多いため売上の予測や在庫の管理は非常に難しく、破棄せざるを得ない材料もあることから安定した利益を確保するのが難しいと言えます。

また、店舗の大きさや対応できるサービスにはキャパシティがあることから、一日の売上高の上限は予め予想がつきます。

人材確保の難しさ

飲食店は、ただ料理や飲み物が美味しいだけではなく、提供するまでの総合的なサービスを求められます。従業員を確保し、店に相応しい接客や料理ができるよう育成することは経営者の重要な課題です。

反面、飲食業界は長時間労働や低賃金、休日の少なさなどが問題視され、優秀な人材を確保することが難しくなっています。

新規参入時に初期費用が高い

立地条件や店舗へのこだわりの大小にもよりますが、飲食店の店舗は厨房と接客スペースを整えるだけでもかなりの初期費用を必要とします。

初期投資を回収するには、売上高からランニングコストを差し引いた残りがある程度ないと難しいため、初期費用の高さは新規参入時の大きなハードルとなります。

飲食店を経営するために必要な知識

飲食店の経営を軌道に乗せ、長く続けて行くために必要なことはなんでしょうか?飲食店だけに特化されるものではないですが、飲食店経営に必要な知識として4つを挙げておきます。

店舗のコンセプトとターゲット

飲食店の種類や店舗のコンセプトを明確にし、ターゲット層をどこにおくのかを明確にしなければなりません。

例えば、料理のジャンル(和洋中その他)を決め、ファストフード店、カジュアルなレストラン、高級ダイニングなどの営業形態を考えます。また客層に合わせて家族向け、女性向け、若者向けなどの仕様を考えます。店舗のコンセプトとターゲットがずれることのないようにしなければなりません。

飲食店の立地や物件選びは特に重要であり、時間帯による人通りや周辺の環境などを考えなければなりません。そのためには、市場調査や同業他社の分析を行い、ターゲット層やそのニーズに合ったメニュー、サービスを開発する必要があります。

利益率やコストを把握する力

利益率やコストの計算方法を理解し、店舗に合った営業計画を具体的に立てる必要があります。利益率とは、「売上のうちどれくらいの利益があるかという割合」です。これが低すぎる、または高すぎると経営はうまく行きません。

店舗の営業計画ができたら、それを実現するための方法を考えます。売上目標だけでなく、コスト削減方法や効率的な在庫管理や、安心できる衛生管理など方法を考え、具体的に目標数値に落とし込みます。

重要なことは、その後の運営において計画と実績を比較して、両者がどのように乖離しているかを正しく分析できるかどうかということです。計画と実績の差異分析から、次なる一手が生まれます。

料理やお酒などの資格が役立つこともある

当初は趣味の一環であった料理やお酒の資格が経営に大いに役立つことはあります。特に、店のコンセプトに合わせたソムリエの資格取得はハードルが高いものの、店舗に高い付加価値を与えます。

また、調理師免許などを持っていることは、調理の技術だけでなく、衛生の専門知識を有していることの証明でもありますので、店への信頼度が上がります。

食品衛生責任者や防火管理者などの準備も

飲食店の経営においては、食品衛生法や消防法などの法令を守ることが求められます。そのため、「食品衛生責任者」や「防火管理者」などの設置が必要となります。

食品衛生責任者は、国家資格であり、飲食店の経営では各事業所に1名以上の配置が義務づけられるものです。また、防火管理者は、建物の収容人員の数で決まり、主に特定防火対象物は30人以上、非特定防火対象物は50人以上の収容人数で防火管理者の選任が必要となります。

参考:事業所向けアドバイス、防火管理 実践ガイド:防火管理制度について |東京消防庁

飲食店経営を軌道に乗せるには

準備期間や準備資金を投じた飲食店の経営がうまく軌道に乗るようにするにはどのようなことに注意すべきでしょうか?

そもそも経営とは、事業の目的や方針を決めて、リソースを効率的に活用し、利益を生み出すことです。まずは経営の基礎知識やスキルを身につけ、次に実践し、自己評価をしながら徐々にステップアップしてくことに尽きます。これも、飲食店に限らず広く事業運営にも通じるものですが、ここでは経営成功のための3つのポイントを挙げておきます。

経営にまつわる勉強を怠らない

事業経営においては幅広い知識が求められます。事業経営における基礎的な分野と、よく使われる実践的な手法を挙げておきますので、興味のある、または基礎知識のあるところから勉強していくのもやり方の一つです。基礎的な知識があるかないかは後に大きな違いとなります。

例えば、会計ソフトの使い方だけがわかっても、会計を理解したとは言えません。貸借対照表や損益計算書の意味を理解し、昨年との比較から何がわかるか、今後どうあればよいかを導き出す力を養うことが生きた会計学です。

利益を生み出す構造を理解する

まずは、その店舗における「売上高と原価の関係」をよく理解することです。利益率の逆数を原価率と言いますが、原価率が上がってきたら削減を検討しなければなりません。

原価の中には、売上高に関係なく発生する固定費(家賃、従業員給与、水道光熱費など)と売上高に応じて変動する変動費(材料や商品など)があります。経常的に発生する固定費のどこが削減できるかを考え、原価率を下げ利益率を上げる工夫を続けることが大切です。

また、収支管理と資金繰り管理は同じものではありません。利益よりもまず「資金繰り」が可能かどうかを先に見ておきましょう。「お金が足りるかどうか」は基本中の基本です。

小さなお店から始めるなど、身の丈に合った経営をする

開業にあたってはスモールスタートがよいと言われます。スモールスタートは、開業時は小さくはじめ、顧客のニーズに応えながら柔軟に改善・拡大するという、身の丈にあった経営方法です。

最初は最小限の機能を準備し、小さく始め、徐々に経営を拡大していくことにより、大きなリスクを回避できます。スモールスタートで学んだことは、次のステップに進む自信につながります。

飲食店経営者の年収は?

飲食店経営者の年収は、個人、法人によっても異なり、規模によっても異なります。売上高から経費を引いたものを所得と言いますが、この金額がサラリーマンの年収(額面)と比較できるかと思います。

小規模な個人経営でも、所得が300万円程度はないと継続が困難となります。店舗に新たな経費がかかるとなると資金にも限度がありますので、小規模な場合だと、プライベートとある程度は店舗に使える資金を確保するという意味で所得500万円程度を目指すということになります。

エネルギーの高騰をはじめ、物価の上昇は飲食店には打撃となり、多くの課題やリスクが伴う飲食店経営ですが、飲食店の経営は身近にあって、自分の夢やビジョンを努力次第で実現することができる魅力的な仕事の一つと言えます。

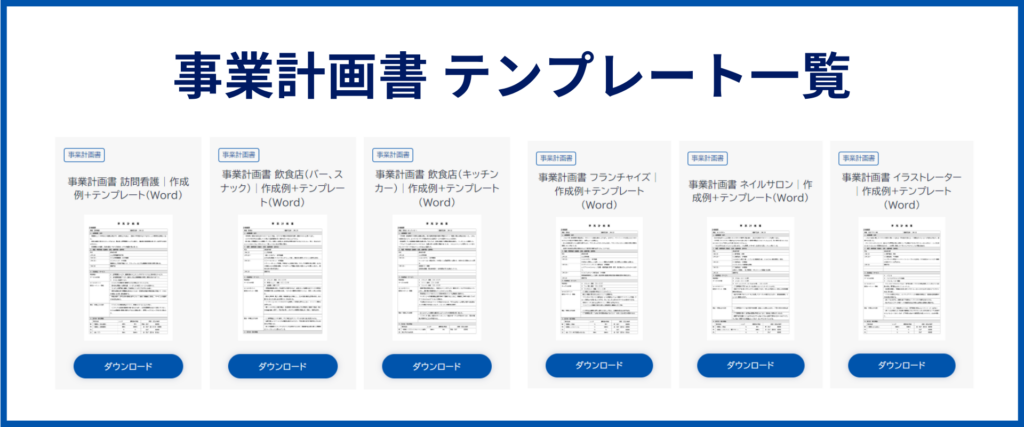

【ジャンル別】飲食店開業向けの事業計画書テンプレート(無料)

こちらから自由にお使いいただけるので、ぜひご活用ください。

- カフェ/喫茶店の事業計画書・創業計画書テンプレート・作成例

- 居酒屋の事業計画書・創業計画書テンプレート・作成例

- ラーメン店の事業計画書・創業計画書テンプレート・作成例

- キッチンカーの事業計画書・創業計画書テンプレート・作成例

- バー、スナックの事業計画書・創業計画書テンプレート・作成例

- フランチャイズの事業計画書・創業計画書テンプレート・作成例

やりがいも大きい!飲食店経営を始めてみよう

飲食店の経営は、顧客の反応が早くわかり、打てば響く業種であるとも言えます。そのため、大きなやりがいを感じられる業種です。

原作者が街のカフェで執筆をしていた話が、後に「ハリーポッター・シリーズ」として大ブレイクしたのは有名な話です。自分だけでなく、訪れる人に安らぎや将来の希望まで与えるカフェの経営者を検討してはいかがでしょうか?

よくある質問

飲食店経営が難しいと言われる理由は

理由としては、競合他社が多いこと、安定的な売上の確保が困難であるとともに売上上限予想がつくこと、スタッフとして雇う人材確保が困難であること、店舗開店時には初期費用が高いことなどが挙げられます。詳しくはこちらをご覧ください。

飲食店経営を軌道に乗せるにはどのようなことが必要ですか

経営を軌道に乗せるには、経営に関連する勉強や情報収集を怠らずに続けること、自分の店における利益を生み出す構造を理解すること、スモールスタートから始め、堅実な経営を心掛けることなどが挙げられます。詳しくはこちらをご覧ください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

会社設立の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

経営ビジョンとは?有名企業の16の事例一覧

企業にとって、経営ビジョンがあるかどうかは、その後の企業の成長に大きな影響を与えます。実際に、有名企業の多くは明確な経営ビジョンを掲げています。中小企業であっても、経営ビジョンはあ…

詳しくみる役員変更登記は自分で手続きできる?具体的な手順や必要書類、費用、期限など徹底解説

法人の経営において、役員の任期満了や辞任、新任に伴う「役員変更登記」は避けて通れない手続きです。「司法書士に依頼すると費用がかかる」「役員変更登記を自分でやりたい」と考える経営者や…

詳しくみるグループ会社と子会社の違いとは?範囲や経営・働き方、連結決算の注意点

グループ会社や子会社とは、親会社となる会社が資本関係や議決権、契約等を通じて一定以上の経営上の影響または支配力を持つ企業間の関係のことを指します。 子会社、グループ会社といった言葉…

詳しくみる経営とは?意味や運営との違い、成功に必要な要素、勉強方法などをわかりやすく解説

経営とは、事業の目的を達成するために、「ヒト・モノ・カネ・情報」といった経営資源を計画的かつ継続的に配分・活用し、成果を最大化していく活動のことを指します。ビジネスの現場で日常的に…

詳しくみる技術経営(MOT)とはどんなもの?経営に必要?考え方や事例を解説

会社の持つ技術を生かして経営を行う「MOT」が注目を集めています。高い技術力を会社のマネジメントに生かし、イノベーションを起こすことは、今後の経営戦略の立案や人材の確保のためにも重…

詳しくみる経営指標とは?経営者が知っておきたい指標・分析のポイントを解説

経営者として事業を運営する中では、大口の新規顧客の開拓や新たな投資の状況確認など、大きな案件に心を砕くことが多いものです。 一方では、経営者として会社全体の経営状況を把握しておき、…

詳しくみる