- 更新日 : 2025年3月3日

屋号とは?個人事業主・フリーランスが付けるメリットや決め方、変更手続きなどをわかりやすく解説

法人と異なり、個人事業主・フリーランスは会社名ではなく本名で活動します。しかし、本名を事業と切り離したい方もいるでしょう。そんな時に使えるのが「屋号」です。

この記事では、個人事業主・フリーランス屋号の決め方やメリット・デメリット、注意点などを詳しく解説します。

目次

屋号とは

個人事業主やフリーランスが仕事をする上で使用する名称を「屋号」といいます。屋号は、法人の会社名とは異なり、必ずしも登録や届出が必要ではありません。しかし、名刺や請求書、領収書などの書類に屋号を記載することで、屋号には事業や活動の理念、サービス内容などを端的に表現できるため、多くの個人事業主が屋号を使用しています。

屋号と雅号の違い

「雅号」とは、主に書道家や画家、俳人などが創作活動の際に名乗る別名のことです。自身の芸術性や個性を表現するために用いられます。公的な書類に記載したり、取引の契約名義とする目的で作られたものではありません。一方、屋号は営利活動や取引のために使われる名称である点が大きな違いです。

屋号と商号の違い

「商号」とは、会社などの法人が登記上使用する正式名称のことです。個人事業主でも商号を使用する場合がありますが、法人設立時に法務局へ登記し、公的に証明されるのが商号の特徴です。

商号は法人にとっては登記が義務ですが、屋号は必須ではありません。個人事業の開業届を出す際に「屋号欄」を記入する程度です。また、商号は同一地域で名称が重複しないよう保護されています。一方、屋号は法律上の制限がほとんどありません。

屋号が使われる場面

ここでは、屋号が具体的にどのような場面で使用されるのかを見ていきます。

- 名刺・ホームページ・SNS

屋号を記載することで、事業内容を想起しやすくなります - 請求書・領収書・契約書

仕事を受注するときに、取引先に信頼性をアピールできます - 店舗・事務所の看板

屋号を掲示することでわかりやすい目印になります - 屋号付きの銀行口座

個人事業主やフリーランスは、屋号付きの銀行口座を解説できます - 開業届・確定申告書など

税金に関係する書類に屋号を記載する欄があります

このように、屋号は名刺や書類、店頭看板までさまざまなシーンで用いられます。そのため、どのように利用したいかを考えて屋号を付けることが大切です。

個人事業主・フリーランスが屋号を付けるメリット

個人事業主・フリーランスの屋号は、必須ではありません。

しかし、屋号を付けるメリットは多く、今後のビジネスを考える上でも重要なポイントです。ここでは、屋号を付ける主なメリットを具体的にみていきましょう。

本名を公表せずに活動できる

個人事業主・フリーランスとして活動している人の中には、例えば芸能人や作家など、本名を使いたくない人もいます。その場合、屋号を付けることで本名を使わずに活動できます。

業種や職種、事業内容をアピールできる

個人事業主・フリーランスが屋号を付けるメリットのひとつに、業種や職種、事業内容をアピールできることが挙げられます。例えば、屋号が「〇〇設計事務所」であれば、建物などの設計をする事務所であることがすぐにわかります。事業内容をアピールできるので、仕事を依頼をしたいと考えている人からの依頼を受けやすくなるでしょう。いわば、屋号が広告の役割を果たすのです。

屋号付き銀行口座を開設できる

個人事業主・フリーランスが屋号を付けると、屋号付き銀行口座を開設できます。

個人事業主・フリーランスの場合、確定申告のために仕事のお金とプライベートのお金を分けて管理しなければなりません。屋号付きの銀行口座を作ることで、屋号付きの銀行口座から支払ったお金は、プライベートで使ったお金と明確に区別できるようになります。

屋号付き銀行口座について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

法人化しても屋号を引き継げる

個人事業主は売上や所得が一定の規模になると、節税や信用度を高めるためなどの理由で法人化を検討します。法人化する場合、屋号をそのまま会社名にすることも可能です。例えば、個人で「〇〇建設」の屋号で活動していた場合、法人化後に「〇〇建設株式会社」という法人名にできます。

法人化して名称が変わると、新しい名称に慣れるまで取引先が混乱することもあります。屋号を引き継ぐことで、付き合いのある取引先と継続的に取引しやすくなるでしょう。

個人事業主・フリーランスが屋号を付けるデメリット

屋号を付けることで得られるメリットがある一方で、デメリットや注意点も存在します。ここでは、屋号を付けるデメリットについて解説します。

コストや手間がかかる

屋号を付けるだけなら費用はかかりませんが、ロゴや名刺、看板などを新たに作成する費用がかかります。また、ホームページやSNSアカウントの名称を変更したり、周知する手間もかかります。

本名との区別が曖昧になる

屋号と本名との使い分けが上手くいかないと、取引先に混乱を与えるケースがあります。特に、契約書や請求書では、屋号と個人名をどのように併記するか、事前にルールを決めておくことが望ましいです。

トラブルが発生する可能性がある

屋号が既に世の中に広く知られた企業名やサービス名に酷似している場合、商標やブランドイメージを巡るトラブルが発生する可能性もゼロではありません。

個人事業主・フリーランスの屋号の決め方・ネーミング例

屋号を考えるときは、事業内容やビジョン、ターゲットとするお客様に伝えたいメッセージなど、多くの要素を検討する必要があります。ここでは、屋号を考える際の具体的な方法とネーミング例を紹介します。

事業内容やビジョンを明確にする

まずは、自分の事業がどのような目的や方向性を持っているのかを明確にしましょう。何を提供するビジネスなのか、顧客に対してどのような価値を届けたいのかを言語化することで、屋号の方向性が見えてきます。また、若い世代向けなのか、シニア層が多いのか、あるいは法人相手なのかを考慮すると、屋号に使用する言葉を選びやすくなります。

わかりやすさを重視する

屋号は、多くの人に覚えてもらいやすくすることが大切です。電話や口頭で伝えても聞き取りやすく、混乱が生じにくい屋号を選びましょう。また、カフェの場合は「Cafe ○○」、Webデザイナーの場合は「○○ Web Design Studio」のように、事業内容が想起しやすい屋号にするのもおすすめです。

自分の名前や地域名を取り入れる

個人事業主・フリーランスの場合、自身の名前を使うと覚えてもらいやすい利点があります。シンプルながら自分の存在をアピールできます。

また、地域に根ざしたビジネスなら地名を取り入れるのも効果的です。「大阪○○工房」「札幌○○サロン」など、地域密着型のイメージを訴求できます。

個人事業主・フリーランスの屋号のNG例

屋号の決め方やネーミング例を紹介しましたが、避けておきたい屋号のパターンも存在します。ここでは、特にビジネス上で支障をきたしやすいNG例をピックアップして解説します。

法人に使用する屋号

個人事業主やフリーランスは、「○○株式会社」「株式会社○○」「有限会社○○」のような法人が使う名前を屋号にすることはできません。また、銀行法における「○○銀行」、保険業法における「○○保険会社」のように、法律によってその名称の使用が事業者のみに限られているケースもあるので、注意しましょう。

商標を侵害する可能性のある屋号

屋号は法人の商号と異なり、法律による拘束力がありません。ただし、一般的に知られている会社名や、特定の会社しか提供していないサービス名などを屋号にすると、訴えられたりトラブルになったりする可能性があります。屋号を決定する前に、検索エンジンや特許庁のデータベースなどで調べ、重複や類似の登録がないかを確認しましょう。

公序良俗に反する屋号

公序良俗に反する、あるいは差別的・暴力的な表現が含まれる屋号は、事業運営に深刻な悪影響を及ぼします。不快感を与える言葉やスラング、反社会的なイメージを持たれる表現は使用しないようにしましょう。

個人事業主・フリーランスの屋号に関する注意点

ここでは、個人事業主やフリーランスが屋号を決定・運用していくうえで知っておきたいポイントを整理しました。

覚えやすい屋号のポイントは?

多くのターゲット層を取り込みたいのであれば、読みやすさや親しみやすさなどを重視し、使い続けられることを念頭におきましょう。

- 発音しやすさ

電話や口頭で伝えても混乱しない言葉選びが望ましいです。 - 短めのネーミング

極端に長い名前は覚えにくいだけでなく、名刺や看板などでの扱いも難しくなります。 - イメージの整合性

事業の内容や対象顧客を連想させる単語を使うことで、理解してもらいやすくなります。

屋号とお店の名前は統一すべき?

同じ名前でも異なる名前でも大丈夫です。ただし、店舗を構える場合や、オンラインショップを運営する場合は、お店の名称と屋号が同じ方が混乱が少なくなります。商品パッケージや広告でも、同じ名称を用いたほうがブランドイメージを浸透させやすいです。

○○会社や○○コーポレーションという屋号名はOK?

屋号は法人格ではないため、以下の名称を付けることはできません。

- 会社

- 合同会社

- 合名会社

- 合資会社

- ○○Co.,Ltd

- ○○ Inc.

- ○○銀行 など

屋号と事業内容は関連性を持たせるべき?

屋号から事業内容をイメージできると、認知度を高めやすくなります。

例えば、「○○ photo studio」なら、撮影をメインに事業展開していることがすぐにわかります。「○○ 豆腐店」「○○ 中古車販売」なども、商品名や事業内容が入っているのでわかりやすいでしょう。

屋号に個人名を入れてもいい?

個人事業主・フリーランスが自分の名前を屋号に入れると、個人の実績や信用を反映しやすいというメリットがあります。ただし、結婚などで名字が変わった場合、屋号も変更を検討する必要があるため注意が必要です。

屋号にアルファベットを入れてもいい?

屋号にアルファベットや英語を取り入れることも可能です。英単語を取り入れると洗練されたイメージを演出できます。発音や表記ゆれに注意し、日本のお客様にもわかりやすい屋号を心がけましょう。

屋号の画数に関して気を付けることは?

社名判断や社名占いがあるように、屋号を画数で選ぶのもよいかもしれません。いわゆる大吉や吉の画数である5、7、8、9、15、17画には、ソニー、イオン、ローソン、ユニクロ、セブンイレブン、楽天などがあります。

極端に長い屋号や短い屋号でもOK?

屋号の長さには特に制限はありませんが、読みやすさ、覚えやすさなどに考慮する必要があるでしょう。

長すぎる屋号のデメリットとしては、覚えてもらいにくい、発音しにくいといった点が考えられます。逆に、短すぎる屋号のデメリットとしては、聞き取りにくい、事業内容が伝わりにくいといった点が考えられます。

いずれにせよ、丁度いいバランス感覚が大切です。

屋号は2種類以上(複数)取得できる?

個人事業主の場合、複数の屋号を使うこと自体は法律上禁止されていません。ただし、税務署に提出する開業届には屋号欄が1つしかありません。2つ目の屋号は正式な手続きでは記載できないため、管理が複雑になる可能性があります。

屋号を変更したい場合の手続きは?

屋号を変更した場合は、変更後の屋号を確定申告書に記載して提出するだけで問題ありません。開業届を再提出するのは、引越しなどで納税地に変更がある場合や、事業を廃止する場合のみです。

個人事業主は屋号のみの銀行口座を解説できる?

金融機関によっては、「屋号名+本名」の銀行口座が開設できますが、屋号のみの銀行口座は対応していない場合が多いです。

必要書類や対応方法も金融機関によって異なるため、口座開設前に確認してみましょう。

個人事業主の屋号は税金に関係がある?

個人事業主の屋号は税金に直接関係ありませんが、確定申告書などの書類に屋号を記載しておくと、税務署から事業内容を理解してもらいやすくなります。

また、屋号付きの領収書や請求書を使うことで、事業とプライベートを区別して経理処理を効率化できます。

また、2023年10月から消費税のインボイス制度が導入されたため、国税庁は、その事業主がインボイス発行事業者かどうかを「適格請求書発行事業者公表サイト」で検索できるようにしています。その際、個人事業主については、国税庁のサイトで公表する情報を個人名ではなく「屋号」とすることも可能です。

個人事業主の家族は同じ住所で同じ屋号を使える?

同一住所で屋号が同じでも、法律違反ではありません。

ただし、家族間で明確に業務内容を区分しておかないと、取引先の対応が複雑になる可能性があります。家族それぞれが異なる屋号を設定することも検討しましょう。

屋号名に関する過去の成功事例は?

BOSS、ジョージア、ワンダ、スターバックス コーヒー、タリーズなど、コーヒーの名前に濁音が付いているとヒットすると言われています。

これらの成功事例に再現性があるわけではありませんが「発音のしやすさ」は重要なポイントです。誰でも聞き取りやすい屋号であれば、印象にも残りやすいでしょう。

個人事業主・フリーランスの屋号の記載方法

屋号を決めたら、開業届や請求書、領収書などの各種書類に、どのように屋号を記載すればいいのか気になる方も多いでしょう。ここでは、屋号を公的書類やビジネス文書に正しく反映するためのポイントをまとめます。

開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)

個人事業主として事業を始めた日から1ヶ月以内に「開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)」を税務署に提出します。

開業届には屋号を記載する欄があるため、屋号が決まっている場合は必ず記入します。まだ決まっていない場合は空欄でも受理されます。

出典:A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁、「個人事業の開業・廃業等届出書」を加工して作成

開業届の書き方について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

開業届はその後の融資などでも利用することがありますので、必ず控えを取っておきましょう。

また、税務署に提出する開業届とは別に、事業所のある都道府県税事務所に「事業開始等申告書」を提出しましょう。こちらは地方税(個人事業税)における開業届であり、各税事務所によって書類の呼び方も書式も異なります。

青色申告承認申請書

青色申告を選択する場合は、開業届と同時に「青色申告承認申請書」を提出します。青色申告承認申請書の「屋号」欄は、開業届と同じ表記になるよう記載しましょう。屋号がない場合は空欄でも構いません。

出典:A1-8 所得税の青色申告承認申請手続|国税庁、「所得税の青色申告承認申請書」を加工して作成

青色申告承認申請書の書き方について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

確定申告書

個人事業者の確定申告書には、「屋号・雅号」の記入欄があります。屋号がある場合は、開業届と同じ表記になるよう記載しましょう。屋号がない場合は空欄でも構いません。

出典:確定申告書等の様式・手引き等(令和6年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁、「令和 年分の確定申告書」を加工して作成

確定申告書の書き方について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

青色申告決算書

「青色申告決算書」は、青色申告を選択した人が売上・経費などの内訳を記入する書類です。屋号がある場合は、開業届や確定申告書と同じ表記になるよう記載しましょう。屋号がない場合は空欄でも構いません。

出典:確定申告書等の様式・手引き等(令和6年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁、「所得税青色申告決算書(一般用)【令和5年分以降用】」を加工して作成

青色申告決算書の書き方について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

収支内訳書

「収支内訳書」は、白色申告を選択した人が売上・経費などの内訳を記入する書類です。屋号がある場合は、開業届や確定申告書と同じ表記になるよう記載しましょう。屋号がない場合は空欄でも構いません。

出典:確定申告書等の様式・手引き等(令和6年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁、「収支内訳書(一般用)【令和5年分以降用】」を加工して作成

収支内訳書の書き方について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

請求書や領収書などの書類

請求書や領収書を発行するときは、「屋号+代表者名」の形式で名義を記載すると、発行者(もしくは受取人)が個人事業主であると相手にも明確になります。屋号付きの銀行口座を使用している場合は、請求書の振込先にもその口座名を記載しておくと入金間違いを防ぎやすいです。

官公庁や金融機関の書類

補助金・助成金の申請時や銀行口座の開設、各種許認可を取得する際など、公的書類に屋号を記載するケースもあります。法人名が求められる欄でも、個人事業主の場合は屋号を合わせて記入することが認められる場合があります。機関によっては、屋号単独での受付が難しいケースもあるため、手続き前に問い合わせるとスムーズです。

個人事業主・フリーランスは屋号を変更できる?

個人事業主・フリーランスは、屋号を途中で変更したり、後から屋号を付けることも可能です。

屋号だけを変更登録する書類はありませんが、次に提出する「確定申告書」などで明らかにするとよいでしょう。屋号付き口座などで公的に屋号を証明したい場合には、開業届を再提出するなどの手段もあります。

また、屋号を変更する場合も同様で、次に提出する確定申告書などに変更後の屋号を記載すれば問題はありません。しかし、屋号付き口座などの変更には、開業届の出し直しで対応することになります。

インボイス制度にも、屋号変更に伴う公的な影響があります。「適格請求書発行事業者公表サイト」に新たな屋号で掲載したい場合には、「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」を提出する必要があります。

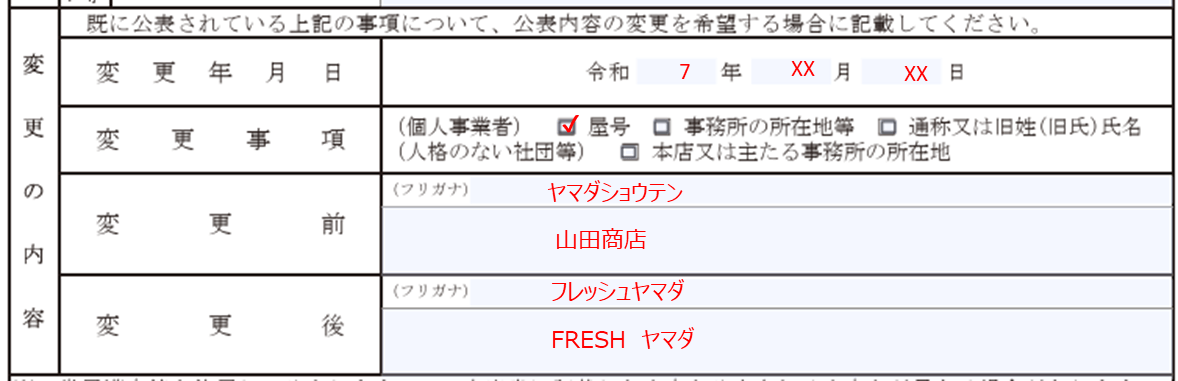

適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書の記載例

出典:D1-67 適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出手続|国税庁、「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」を加工して作成

個人事業主・フリーランスの屋号変更時に必要な手続き

事業を運営する中で当初の屋号だけを変更したい場合は、税務署に対して特段の届出は不要です。しかしながら、屋号と関連する税務署以外の手続きに関連して、変更手続きが必要となることがあります。

開業届でのみ屋号を申請している場合

屋号は、確定申告書、青色申告決算書(青色申告)、収支内訳書(白色申告)に変更後の屋号を記載するだけで変更が完了します。

なお、消費税について「適格請求書発行事業者公表サイト」に屋号名を付して公表している場合は、「適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書」を税務署に提出する必要があります。(郵送の場合には、納税地を管轄する「インボイス登録センター」へ送付します。)

参考:D1-67 適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出手続|国税庁

旧屋号を商号登記している場合

商号登記とは、法人や個人事業主が使用する屋号を法務局に登記する制度です。個人事業主の場合は屋号を法的に守ったり、将来の法人化に備えたりと、種々の目的で「屋号」を公示することができます。

商号登記している屋号を変更する場合には、「商号変更登記」が必要です。法務局に「商号登記申請書」をはじめとする書類を提出し、登記完了後に新たな商号を関係先に通知します。

旧屋号を商標登録している場合

商標登録とは、取り扱う商品等の目印となるネーミング、ロゴマーク等を登録して、その使用を独占できる権利を得るものです。登録先は特許庁です。

個人事業主の屋号を変更する場合、必ずしも登録した商標に影響があるとは限りません。同じマーク等が使えることも多々あります。しかし、屋号の名称や商標のデザインに変更があった場合には、新たに商標登録をする必要があります。

個人事業主・フリーランスの屋号変更後に必要な手続き

個人事業主の屋号変更によって必要となる手続きには次のようなものがあります。

屋号付きの銀行口座を持っている場合

屋号付きの銀行口座を持っている場合は、その口座の名義変更が必要です。ただし、金融機関によって取り扱いが異なる場合もあるため、事前に取引銀行に確認してください。本人確認書類や銀行届印、屋号が変わったことを証明できる書類の控えなどを準備しておきましょう。

屋号と一緒に納税地も変わる場合

屋号だけでなく、納税地に変更があった場合には、所得税(源泉税を含む)、消費税などに影響が出るため届出等が必要です。これらの書類の屋号欄には新たなものを記載します。

| 必要となる届出 | 提出期限 | 屋号変更について |

|---|---|---|

| 個人事業の開業届出・廃業届出(開業届のこと) | 事務所等を移転した日から1ヶ月以内 | 屋号についても新たなものを記載します。 |

| 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出 | 事務所等を移転した日から1ヶ月以内 | 同上 |

| 所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書* | 住所地に代えて居所地を納税地とする場合等に提出する。 | 同上 |

*納税地の変更をしたい場合の申出書であり、変更前の納税地の所轄税務署に提出します。例えば、住民票と異なる場所を納税地としたい場合などに利用します。

参考:No.2091 個人事業者の納税地等に異動があった場合の届出関係|国税庁

取引先や顧客への報告

屋号を変更することによって、取引先や顧客に影響が出ないように工夫しなければなりません。DMやSNS、ホームページなどで前もって告知することが必要となる場合もあります。

飲食店などでは、市区町村に対し「営業許可申請事項変更届」を提出する必要があるように、許認可のある業種の場合には、屋号の変更届を必要とするケースが多いです。屋号の変更に関連して事業が途切れることのないように、前もって準備しておきましょう。

個人事業主・フリーランスの屋号は慎重に決めましょう

この記事では、屋号の定義やメリット・デメリット、具体的な決め方からNG例、書類への正しい記載方法までを包括的に解説しました。

個人事業主やフリーランスが屋号を持つことは、対外的な信用度やブランディング強化につながる一方、トラブルにも考慮が必要です。屋号をどのように活用し、書類や税務手続きでどのように扱うかを知っておくことで、ビジネスを円滑に進めることができます。自分の事業内容やターゲットに合わせて最適な屋号を選び、効果的に運用していきましょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

会社設立の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

個人事業主・フリーランスの関連記事

新着記事

店舗を存続させる!事業計画立案のポイントと実務

株式会社hacomonoと共催セミナー「店舗を存続させるための事業計画立案のポイントと実務」を開催しました。本記事は、株式会社ナレッジラボ 税理士/中小企業診断士 大道 智之による…

詳しくみる里親手当で儲かる?制度の仕組み・支給額・費用・税金を解説

Point里親手当で生活が楽になったり、儲けが出たりする? 里親手当は、子どもの養育費を補助する制度であり、儲かる仕組みではありません。 養育費の実費補助 利益目的は不可 融資を意…

詳しくみる本店移転の手続きはどう進める?登記から各種届出までわかりやすく解説

Point本店移転では、何をどの順番で行う必要がある? 本店移転は、社内決議→登記→各機関届出の順で行う法定手続きです。 登記は移転日から2週 費用は3万〜6万円 登記後に届出必須…

詳しくみる墓参り代行は儲かる?仕事内容・料金相場・起業のポイントを解説

Point墓参り代行は、儲かるビジネス? 墓参り代行は、高単価で副業から収益化しやすいサービスです。 1件5千〜1.5万円 月数件でも黒字可 初期費用が少ない 月12件・単価1万円…

詳しくみる納税証明書(その1)とは?その2との違い・取得方法・請求時の注意点を解説

Point納税証明書(その1)は、どんな場面で必要になる? 納税証明書(その1)は、国税の納付状況を証明する公式書類です。 納付額と未納額を記載 融資・補助金で必須 税務署が発行 …

詳しくみる社会福祉法人を設立するメリットは?事業内容・他法人との違い・設立手順を解説

Point社会福祉法人には、どのような強みがある? 社会福祉法人は、公的支援と税制優遇を受けながら福祉事業を安定運営できる法人です。 補助金で施設整備可 税負担が大幅に軽減 社会的…

詳しくみる