- 更新日 : 2026年1月26日

ビジネスプランの立て方を解説!事業計画書との違いと書き方も紹介

ビジネスプランとは、事業を成功に導くための実行設計図です。

- 事業全体を体系化

- 収益と実現性を検証

- 資金調達の判断材料

プランなしで起業すると計画不足が失敗要因になりやすいです。

ビジネスプランがなくとも起業すること自体は可能です。しかし、プランなしの起業は海図がないまま大海原に乗り出すようなもの。開業して5年で60%が倒産廃業するというデータもあるほどシビアな環境で、ビジネスプランは非常に大切です。

この記事では、金融機関に提出する事業計画書の土台になるビジネスプランの立て方を紹介します。

目次

ビジネスプランとは?

ビジネスプランは、事業を成功に導くための戦略的な設計図です。アイデアを収益の生まれる仕組みに変えるには、計画と根拠が欠かせません。ここでは、ビジネスプランの役割とアイデアとの違い、そしてなぜ必要なのかを解説します。

事業の全体像と実行戦略をまとめた計画書

ビジネスプランとは、事業の目的、顧客ターゲット、市場規模、販売戦略、資金計画、収益モデルなどを体系的にまとめたものです。単なる構想ではなく、実際に事業を動かすための道筋が示されており、社内の意思決定や外部への説明資料としての役割も果たします。

ビジネスアイデアは発想、ビジネスプランは実現への設計図

ビジネスアイデアは、「こういうサービスがあれば便利だ」といった着想段階のものであり、まだ実行方法や採算性が検証されていない状態です。一方のビジネスプランは、そのアイデアを現実の事業として成立させるための具体的な手段を盛り込んだ設計図です。両者は連続した関係にあり、優れたプランがあってこそ、アイデアは実現に近づきます。

ビジネスプランは資金調達や組織内共有のために不可欠

ビジネスプランが必要とされる最大の理由は、事業の実現可能性を他者に説明するための根拠となるからです。創業時の融資や投資を得るには、事業の収益性やリスク対策、成長戦略を論理的に示す必要があります。また、社内での意思統一や外部パートナーとの協業を進める際にも、共通認識を持つための基礎資料として活用されます。プランがなければ、周囲からの理解や支援を得ることが難しくなります。

ビジネスプランと事業計画書は同じ意味?

ビジネスの現場では、「ビジネスプラン」と「事業計画書」が混同されることがありますが、実務的には意味や目的に違いがあります。

ビジネスプランは構想や戦略を示すアイデアベースの計画

ビジネスプランとは、主にビジネスの構想や事業の方向性、提供価値やマーケット戦略などを示す資料です。ビジネスプランコンテストなどで発表される内容のように、新しいアイデアやビジネスモデルを魅力的にプレゼンテーションする目的で使われます。数値面は概算程度にとどまることが多く、詳細な損益やキャッシュフローまでは盛り込まれません。

事業計画書はビジネスプランを数値化・具体化した書類

事業計画書は、ビジネスプランの内容をもとに、収支・資金計画・スケジュール・人員配置などを具体的な数字に落とし込んだものです。金融機関や自治体に提出する際には、この数値の根拠が重要視され、融資や補助金の判断材料になります。つまり、ビジネスプランが構想段階の「設計図」だとすれば、事業計画書は実行段階の「施工図」と言えるでしょう。

ビジネスプランはどのタイミングで作るべき?

ビジネスプランは、起業前だけでなく事業のステージに応じて何度でも見直すべき重要な経営ツールです。目的や状況に応じて、タイミングを見極めて作成・更新しましょう。

起業・創業前は「アイデアを事業にできるか」を見極めるために作る

ビジネスを始める前は、アイデアを「市場性」「収益性」「実現可能性」の観点から検証する必要があります。ビジネスプランを作成することで、やるべきことが明確になり、資金調達や関係者への説明にも役立ちます。創業融資や補助金の申請でも、事業計画としてのビジネスプランが必須とされるケースが多くあります。

事業スタート後は「進捗確認」や「見直し」に活用する

事業を開始した後も、定期的にビジネスプランを見直すことで、進捗やズレを把握できます。売上やコストが想定と違っていた場合は、販売戦略や収益モデルの見直しが必要になります。また、チームが増えるタイミングでは、方針共有の資料としても活用できます。

新規事業の立ち上げや事業再構築時にも必要

既存事業とは別に新しいサービスを始める場合や、赤字事業の立て直しなどの局面でも、ビジネスプランは不可欠です。新しい取り組みが会社全体のビジョンと整合しているか、リスクと投資効果はどうかなどを整理する手段として、あらためてプランを作ることで判断が明確になります。

ビジネスプランを立てる手順は?

ビジネスプランは、事業を具体化し、実現可能性を高めるための設計図です。以下のステップに沿って構築していきましょう。

ステップ①:市場分析でビジネスの成立可能性を把握する

市場分析は、ビジネスプランの基盤です。「地域密着型の小売業」や「特定業界向けのWebサービス」など、対象とする市場の大きさや傾向を把握します。地方自治体が公開している統計情報や総務省の人口統計を活用すれば、エリア内の人口構成や世帯数、年齢分布などを調べることが可能です。BtoB向けの場合は、業界別事業者数や動向レポートから、ニーズや競合の分布を予測できます。これにより、そもそも事業が成り立つ市場規模があるのかを確認できます。

ステップ②:競合分析で自社の立ち位置を明確にする

市場内における競合の存在を把握し、自社の差別化ポイントを探ります。「市場ポジションマップ」を活用すれば、競合のサービス内容や価格、顧客層、販売方法などを比較でき、どの領域で勝負すべきかが可視化されます。競合が手薄なニッチ市場に注目することで、資金や人員が限られた小規模ビジネスでも十分に戦える戦略を立てられます。

ステップ③:ヒアリングで顧客ニーズの裏付けを取る

市場や競合に関する仮説ができたら、次は顧客へのヒアリングを通じて確証を得ます。トライアル版の商品やサービスを提供し、ユーザーの反応を集めることで、計画の現実性が高まります。また、競合商品に関するアンケートを実施すれば、ユーザーがどこに価値を感じているかを探り、自社サービスへの応用が可能です。仮説検証を通して、軌道修正のチャンスを早期に得ることもできます。

ステップ④:取扱商品とセールスポイントを具体化する

収集した情報をもとに、主力商品や提供サービスを決定します。その際は、自社ならではの価値を「セールスポイント」として整理します。主な価値には、機能的価値(性能の高さ)、付加価値(手厚いサポート)、心理的価値(喜び・安心)などがあります。価格帯や納期、ブランド力なども重要な判断基準です。これらを具体的に表現し、他者に伝わるように整理することで、商品力が高まります。

ステップ⑤:販売ターゲットと販売戦略を設計する

誰に、どのように商品・サービスを届けるかを設計します。年齢・性別・地域・職業などでターゲット層を絞り、具体的な人物像(ペルソナ)を設定すると、訴求が明確になります。販売方法は「直接チャネル(例:ネットショップでの直接販売)」と「間接チャネル(例:小売業者への卸売)」があり、事業の特性に応じて選定します。また、広告手段としてSNS、Web広告、チラシ、口コミ戦略など複数を検討し、予算に合わせて最適なPR戦略を構築します。

ビジネスプランを実現するための事業計画書の書き方は?

ビジネスプランを実現するためには、計画を数値や実行可能な内容に落とし込んだ「事業計画書」が必要です。提出先によって求められる視点が異なるため、目的に応じた内容で構成することが不可欠です。

融資を受ける場合は「返済能力のある現実的な計画」が求められる

金融機関への提出を目的とした事業計画書では、借入金の返済可能性が最大の評価ポイントです。審査では、事業の将来性だけでなく、経営者の略歴や実績、過去の経営状況や資産背景もチェックされます。利益計画やキャッシュフロー予測を根拠ある数値で示し、「確実に返せる」と納得してもらえる内容に仕上げることが重要です。

補助金申請では「社会性・成長性・波及効果」が重視される

補助金は返済義務がない代わりに、支給後の「成果」が評価の対象となります。政府機関や自治体は、創業支援・地域活性化・雇用創出などの政策目標を重視しており、事業がその目的にどれだけ貢献するかがポイントになります。将来的な売上拡大や雇用増加などを、ビジョンとして分かりやすく示すことが求められます。

エグゼクティブサマリーで事業の全体像と将来性を伝える

事業計画書の冒頭には、「エグゼクティブサマリー」として事業の全体像を簡潔にまとめます。これは読む側が短時間で事業の意義や魅力、将来性を把握するための重要な部分です。自社や経営者がなぜこの事業を進めるのか、どのような実績があるのか、そしてどんな社会的・経済的インパクトを与えるのかを明示しましょう。

事業計画書を書く際のポイントや注意点は?

事業計画書は、資金提供者に対して「信頼」と「実現可能性」を伝える重要な資料です。評価する側の視点を意識し、客観的かつ説得力のある内容で構成することが求められます。

経営者の資質が職歴や実績から判断される

金融機関などが最初に注目するのは、経営者としての「人となり」です。事業計画書の「職歴・事業実績」欄では、これまでの業務経験や専門知識、起業に至る経緯などを具体的に記載します。この欄は、申請者がそのビジネスを本当に実行できる人物なのか、信頼できるかを判断する材料となります。関連業界での勤務経験や過去の実績があれば、積極的に盛り込みましょう。

財政状態が資金調達や借入の状況から読み取られる

事業計画書には、自己資金や他の借入状況、必要な資金の内訳なども記載します。金融機関は「借りた資金を返済できるか」という観点から、資産状況や返済負担の妥当性を見極めます。過大な投資計画や曖昧な資金用途は信用を損ねるため、金額と調達手段を明記し、無理のない計画であることを示しましょう。

収支計画は全体を通じて実現可能性を裏付ける核心部分

事業計画書の中核をなすのが、収支の見通しです。売上予測や経費、利益、キャッシュフローの試算を現実的な根拠に基づいて示す必要があります。市場調査やヒアリングで得たデータを活用し、数字の裏付けがあることをアピールすることで、説得力のある内容になります。過度な楽観は禁物で、慎重なシミュレーションが評価を高めるポイントです。

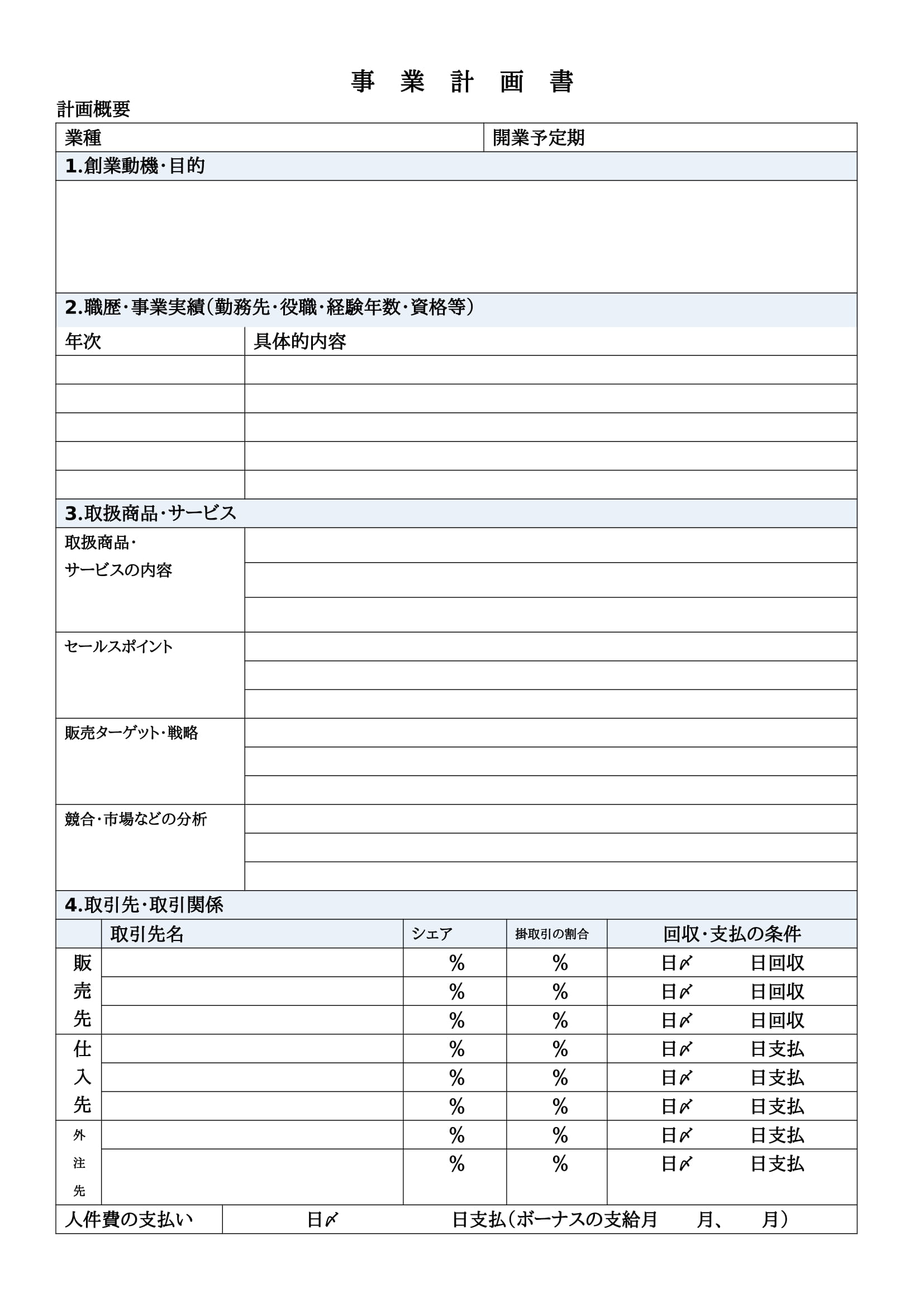

成功するためのビジネスプランをもとにした事業計画書テンプレート【無料ダウンロード可】

成功するビジネスプランが立てられたと実感できたら、今度はさらに具体的な計画や数値に置き換えて事業計画書に落とし込んでみましょう。フォーマットは下記URLよりダウンロードしてお使いください。

ビジネスプランを固めて、事業成功に一歩近づきましょう!

ビジネスプランを練ることは起業を成功させるための大切な準備です。経営を続ける限り、何度もビジネスプランを練る場面が出てくるでしょう。これを機会にしっかりビジネスプランの作り方を身につけ、ビジネスリテラシーを高めていきましょう。

よくある質問

ビジネスプランとは?

ビジネス目標や目標を達成するための手段や方法を、時間経過順にまとめた計画のことです。詳しくはこちらをご覧ください。

ビジネスプランの立て方は?

「市場分析」「競合分析」「ヒアリング」「取扱商品・セールスポイント」「販売ターゲット・販売戦略」の順で行います。詳しくはこちらをご覧ください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

会社設立の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

事業計画書の関連記事

新着記事

養鶏場は儲かる?収益の仕組み・開業手順・成功の秘訣を解説

Point養鶏場は本当に儲かるのか? 養鶏場は、コスト管理と販売戦略を工夫すれば十分に利益を出せるビジネスです。 飼料費が経費の5割以上を占める 小規模でも直販で高単価を実現できる…

詳しくみる会社役員の仕事とは?種類・社員との違いをわかりやすく解説

Point役員の仕事とは?社員と何が違う? 会社役員とは、経営の意思決定や監督責任を担う立場です。 法定役員は取締役・監査役など 社員とは契約形態や責任範囲が異なる 報酬や任期も法…

詳しくみる法人破産とは?メリット・デメリット・手続きの流れを解説

Point法人破産とはどんな手続き? 法人破産は、返済不能となった会社を裁判所の管理下で清算し、法人格と債務を消滅させる手続きです。 事業は継続せず清算 会社の債務は全消滅 代表者…

詳しくみる墓石クリーニングは儲かる?収入目安・成功のコツ・開業費用を解説

Point墓石クリーニングは儲かるのか? 墓石クリーニングは、初期費用が少なく利益率が高いため、収益化しやすいビジネスです。 平均粗利率は80〜90%と高水準 年間契約やオプション…

詳しくみる相談支援事業所は儲かる?開業前に知っておくべき収入・制度・成功のポイントを解説

Point相談支援事業所の経営は儲かる? 相談支援事業所は高収益事業ではなく、工夫しなければ黒字化が難しい事業です。 利益率は低水準 人件費比率が高い 月40件前後が損益分岐点 黒…

詳しくみる社会福祉法人とは?設立を検討すべきケースやメリット・注意点を解説

Point社会福祉法人とはどのような法人? 社会福祉法人は、福祉サービスを非営利で提供するために、法律に基づき設立される高い公共性を持つ法人です。 福祉事業に特化した非営利法人 税…

詳しくみる