- 更新日 : 2026年1月8日

会社の定款とは?意味や読み方・記載事項を解説!

「定款(ていかん)」は、会社設立に関連する用語のひとつです。会社を設立する上で、定款の意味をある程度は理解していることが求められます。

もちろん専門家に会社設立を任せることもできますが、定款は設立の際だけでなく、設立後もさまざまな場面で重要になるためです。今回は、会社を設立しようとしている方などに向けて、定款について端的にわかりやすく説明しました。ぜひご一読ください。

目次

定款の読み方は「ていかん」

「款」は「かん」と読みます。

【まこと、まごころ(例;款誠)】【心からよろこぶ、たのしむ(例:款待)】という意味がある漢字です。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気のガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

会社設立時に決めることチェックリスト

「会社設立時に決めることチェックリスト」では、会社設立の基本事項や、株式会社・合同会社別の決めることチェックリストなどを、1冊にまとめています。

図解でカンタンにまとめており、完全無料でダウンロードいただけます。

補助金をまるっと理解!会社設立時の補助金ガイド

補助金の概要や各制度の内容に加え、会社設立直後の企業でも使いやすい補助金や実際の活用事例などについてまとめました。

「使えたのに知らなかった!申請が漏れてた!」といったことを防ぐためにも、会社設立時の資金調達方法の一つとしてお役立てください。

法人成り手続きまるわかりガイド

初めて法人成りを考える方に向けて、法人成りの手続きや全体の流れ、個人事業の整理方法など、必要な情報をわかりやすくご紹介したガイドです。

多くの個人事業主の方にダウンロードいただいておりますので、ぜひお気軽にご利用ください。

起業家1,040人への調査でひも解く!先輩起業家が一番困ったことガイド

マネーフォワード クラウド会社設立では、会社設立の経験がある方1,040名に対して、会社設立に関する調査を実施しました。

先輩起業家が悩んだ部分や、どのように会社設立を行ったかを、定量的に分析していますので、ぜひご活用ください。

定款とは

引用:定款テンプレートまとめ集

定款とは、簡単にいうと、会社の基本的なルールを定めた書類です。株式会社の場合は、会社法によって、定款に記載すべき事項や公証人役場での認証などが定められています。

商号や所在地などの情報だけでなく、会社の決まり事なども記載されているため、いわば会社における憲法的な意味合いを持ちます。

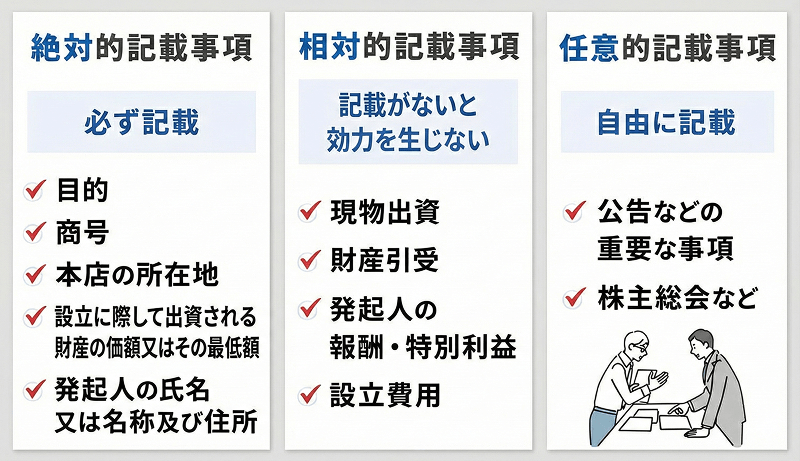

定款に記載する内容

ここでは、定款に記載する内容について見ていきましょう。

絶対的記載事項

定款に必ず記載しなければいけない絶対的記載事項は以下のとおりです。

- 目的(どのような事業を行うかなど)

- 商号(会社名)

- 本店の所在地

- 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額

- 発起人の氏名又は名称及び住所

(会社法27条各項)

なお、「発起人(ほっきにん)」とは、会社設立の責任者のことを指します。

当然のことながら、責任者である発起人が定款の作成を行い、定款に記名押印しなければいけません。発起人が複数人いるときは発起人の全員が対象になります(会社法26条)。

相対的記載事項

相対的記載事項は、会社がその事項を定め、効力を発生させるために記載します。

| 項目 | 具体例 |

|---|---|

| 現物出資 | お金以外の出資。土地や車の出資など |

| 財産引受 | 設立成功を条件として会社が受け取る、または買う予定の財産のこと |

| 発起人の報酬・特別利益 | 設立成功時の発起人に対する報酬・利益 |

| 設立費用 | 設立後に会社が負担する例外的な設立費用 |

補足として、設立では会社に出資して、会社をスタートさせるための財産を確保すると同時に、株主が出資した金額に応じて公平・平等に株式を受け取れることが重要です。この場合に、上記のようなことを行うと金銭トラブルにつながりやすくなります。

特に現物出資と財産引受は、お金以外の物(土地や車など)で行われるため金額がはっきりしないことが多いです。土地や車を相場以上の高い金額で出資できた場合は、他の出資者との間で不公平になるため金銭トラブルにつながります。

任意的記載事項

任意的記載事項は、任意で定款に記載する事項です。記載がなくても困ることはありません。

なお、定款は会社を設立した後でも変更することができますが、変更するためには「株主総会の特別決議」が必要です。また、会社法では、ある程度自由に記載事項を決めることもできます。定款に記載しておくことで、有利になることも多いので、株主総会についてなど、記載したいことがある場合は記載しておきましょう。

定款作成~会社設立までの流れ

株式会社設立は「定款作成」「定款認証」「設立登記」「会社設立」というステップを踏むことになります。

会社設立登記の手続きはいくつかのステップがあるため、申請日から逆算して、余裕をもって準備しましょう。次項では、各手続きにおける重要な部分を説明していきます。

定款作成

定款作成の際に、定款に記載することは以下のとおりです。

- 絶対的記載事項(会社法27条)

- 相対的記載事項(会社法28条)

- 任意的記載事項(会社法29条)

- 法人登記で必要な記載事項

まず絶対的記載事項を記載します。ここで漏れがあると法律的に欠陥になってしまうため必ず記載しましょう。

金銭トラブルが起きやすい相対的記載事項に該当する場合は、定款に金額や株式数、氏名などを記載します。特に複数人で会社を設立する場合は、独断ではなく全員で話し合い、議事録を記録しておくことが重要です。

そして、必要であれば任意的記載事項を記載します。会社設立後の定款変更で対応することもできます。任意的記載事項で必要となるかどうかは会社によりますが、会社設立後を想定すると自然と必要なことがわかる場合があります。

最後に、会社設立登記の手続きの際に必要となる事項を記載します。絶対的記載事項と重なる内容もありますが、「発行可能株式総数」「代表取締役の氏名」などです。

定款認証

定款認証とは、公証役場の公証人が定款を認証することをいいます。

この手続きは株式会社を設立する場合に必要な手続きです。公証人の認証を受けることによって定款に法律的な効力が生じます。

補足ですが、持分会社といわれる株式を発行しない会社を設立する場合には、公証人の認証は必要ありません。持分会社は、「合名(ごうめい)会社」「合資(ごうし)会社」「合同(ごうどう)会社」の3つがあります。

会社設立登記

会社設立登記は、法務局で行う手続きです。

この手続きを行うためには認証された定款だけでなく、法人の印鑑届出書や出資金が払い込まれたことを証明する書類などが必要です。

また、前述したとおり法人登記の手続きには、登録免許税という費用がかかります。登録申請1件につき最低でも15万円はかかるため不備がないように十分に注意しましょう。

補足として、法人登記の手続きで会社設立の日が決まります。会社設立の日付を指定したい場合は、法人登記の手続きから逆算して事前に定款などの必要書類を準備しましょう。

会社設立

会社設立登記の手続きが終わると、法務局で「登記事項証明書」が取得可能になります。これにより、株式会社としての法人格を証明することが可能です。会社設立についてはこれで完了しましたが、設立後にはさらなる手続きが必要です。参考までに、その内容などを挙げておきます。

| 提出先 | 内容 |

|---|---|

| 税務署 | 設立の届出、青色申告の届出 |

| 年金事務所 | 厚生年金、健康保険 |

| 公共職業安定所(ハローワーク) | 雇用保険 |

| 労働基準監督署 | 労災保険 |

| 各省庁 | 必要であれば業種の認可申請の手続き |

参考:新設法人の届出書類|国税庁、新規適用の手続き|日本年金機構、事業主の行う雇用保険の手続き|厚生労働省、労災補償|厚生労働省

定款の作成例などの詳しい内容は、次の記事に記載されています。こちらを、ご参照ください。

電子定款と紙定款とは

定款を作成する方法として、「電子定款」と「紙定款」の2種類があります。

これらは形式が異なるだけで、法的効力に違いはありませんが、手続きや費用に大きな差があります。

- 電子定款(電磁的記録による定款)

- 電子データ(PDFファイルなど)で作成し、電子署名を施して認証を受ける定款です。

- 紙定款の場合に必要な収入印紙代4万円が免除されます。これが電子定款の最大のメリットで、設立費用を大幅に節約できます。

- 紙定款(書面による定款)

- 紙に印刷して作成し、発起人全員が署名捺印(実印)を行い、製本して認証を受ける従来の定款です。

現在、費用面でのメリットが大きいため、多くの場合、電子定款が推奨されています。特に、司法書士や行政書士などの専門家に設立代行を依頼する場合、専門家が電子署名に必要な機器・ソフトを保有しているため、依頼者は電子定款のメリット(印紙税4万円免除)だけを享受できます。

マネーフォワード クラウド会社設立の利用者へのアンケートによると、電子定款の利用者は98.07%(紙定款の利用者は1.93%)というデータがあります。

出典:マネーフォワード クラウド会社設立、利用後のユーザー様へのアンケート(回答者:1449名、集計期間:2022年7月~2025年9月)

参考:電子公証制度(定款を含む私署証書の認証)ご利用の手引|法務省

定款変更する際の手続き

会社の設立後に、定款を変更することがあります。

定款変更は、株式会社の場合は、原則、株主総会の特別決議で認められた場合にのみ行うことができる、ハードルの高いものになります。また、公証人の認証は必要ありません。

なお、本店所在地の変更のように、変更内容によっては、登記の手続きが必要な場合があるので注意しましょう。

定款変更の手続きについては、次の記事で詳しく解説しています。こちらを、ご参照ください。

定款の作成や変更にかかる費用

次に、定款の作成や変更にかかる費用について見ていきましょう。

定款の作成にかかる費用

定款の作成にかかる主な費用は「定款認証手数料」「収入印紙代」「定款の謄本代」です。それぞれ次のようになります。

| 定款認証手数料 | 【資本金100万円未満】

※以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。

【資本金100万円以上 300万円未満】 【その他】 |

|---|---|

| 収入印紙代 | 4万円(電子定款認証の場合は0円) |

| 定款の謄本代 | 2,000円程度(部数による) |

司法書士などに作成を依頼する場合は、別途、司法書士費用がかかります。

そのほか、設立登記の際には、登録免許税は原則、資本金×0.7%(株式会社の場合)ですが、算出された金額が15万円に満たない場合は、1件につき15万円の登録免許税が必要です。

定款変更にかかる費用

定款変更は、原則、株主総会の特別決議により行うため、費用はかかりません。しかし、商号変更や目的の変更など、登記が必要な場合は、変更する種類に応じた登録免許税が必要です。

定款のテンプレート集(ひな形・作成例)

下記から、株式会社・合同会社の定款のサンプル・テンプレートを無料でダウンロードいただけます。

形態別の定款見本・テンプレートリスト

業種別の定款テンプレートリスト

定款は「会社の憲法」ともいえるほど重要なもの

定款は、会社の基本的な決めごとを記載した、いわば「会社の憲法」といえるものです。定款の記載事項には、絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項の3つがありますが、どれも重要なものです。定款を作成する場合には、記載内容をしっかりと考える必要があるでしょう。

定款の記載例は、日本公証人連合会でも公表しているので、併せて活用してみるとよいでしょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

会社設立の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

定款の関連記事

新着記事

訪問美容は儲からない?きついと言われる理由や開業に成功するための集客戦略まで解説

Point訪問美容は儲からない? 訪問美容は移動効率と価格設定のミスで儲からないと言われがちですが、戦略的なエリア選定と高単価化により、店舗型以上の高収益化が可能です。 移動効率の…

詳しくみる田舎のネイルサロンは儲かる?収入目安や開業後に失敗しないための経営戦略を徹底解説

Point田舎のネイルサロンは儲かる? 田舎のネイルサロンは、低固定費と競合不在の強みを活かし、都心部よりも手元に利益を残しやすい収益性の高いビジネスです。 家賃を都心の1/3に抑…

詳しくみる書道教室は儲かる?習字の先生の収入目安と自宅開業で成功する秘訣を解説

Point書道教室は儲かる? 書道教室は低コスト・高利益率なビジネスであり、固定費の徹底削減と収益源の多角化によって安定した利益を確保できます。 自宅開業で家賃をゼロにし、利益率を…

詳しくみるモリンガ栽培は儲かる?収益モデルや日本での育て方・栽培方法、販売戦略まで徹底解説

Pointモリンガ栽培は儲かる? モリンガ栽培は、驚異的な成長スピードと全部位の商品化により、戦略次第で高い利益率と速いキャッシュフローを実現できる有望な農業ビジネスです。 年3〜…

詳しくみるマッサージ店の開業は儲かる?平均年収や必要な資格、失敗しないためのポイントも解説

Pointマッサージ店の開業は儲かる? マッサージ店は在庫や廃棄リスクがなく、経営戦略次第で利益率70%超・年収1,000万円以上も十分に狙えるビジネスです。 高利益:自宅開業や居…

詳しくみるデイサービスが儲かる仕組みとは?収益構造から利益を最大化する経営のコツまで解説

Pointデイサービスが儲かる仕組みとは? 稼働率90%以上の維持と加算の取得、ICT活用による人件費率50〜60%への抑制にあります。 損益分岐点は稼働率70〜80%が目安 加算…

詳しくみる