- 更新日 : 2025年8月22日

訪問介護事業の立ち上げに使える創業融資制度は?事業計画書の書き方も解説

訪問介護事業の立ち上げを考えている方にとって、資金調達は大きな課題のひとつです。

本記事では、訪問介護事業の創業に活用できる融資制度や必要な開業資金、融資を受けるための手順、事業計画書の作成方法などについて、詳しく解説します。創業融資を上手に活用して、円滑な事業立ち上げを実現しましょう。

目次

訪問介護事業の立ち上げに使える創業融資制度

訪問介護事業を立ち上げる際に利用できる主な創業融資制度には、日本政策金融公庫の新規開業・スタートアップ支援資金と地方自治体の創業融資制度があります。

日本政策金融公庫の新規開業・スタートアップ支援資金

日本政策金融公庫の新規開業・スタートアップ支援資金は、新たに事業を始める方や事業開始後おおむね7年以内の方を対象とした融資制度です。この制度の特徴は以下のとおりです。

- 融資限度額:7,200万円(うち運転資金4,800万円)

- 返済期間:設備資金20年以内、運転資金10年以内(いずれも据置期間5年以内)

- 担保・保証人:要相談

また、女性や若者、シニアなど、一定の条件を満たすとより有利な条件で利用できるケースもあります。

地方自治体の創業融資制度

各地方自治体でも、地域の産業振興や雇用創出を目的とした創業融資制度を設けています。例えば、東京都の中小企業制度融資の創業融資では、以下のような条件で融資を受けられます。

- 融資限度額:3,500万円

- 返済期間:設備資金10年以内、運転資金7年以内(いずれも据置期間1年以内)

- 利率:1.7%~2.2%、もしくは変動

- 信用保証料:2/3補助

この融資制度は各都道府県や市町村と金融機関、信用保証協会が連携して行う独自の制度融資であり、地域での創業や中小企業の経営の安定化を支援する目的で実施されています。信用保証協会の保証付きで、低金利かつ返済期間が長期に設定されているのが特徴です。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気のガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

補助金をまるっと理解!会社設立時の補助金ガイド

補助金の概要や各制度の内容に加え、会社設立直後の企業でも使いやすい補助金や実際の活用事例などについてまとめました。

「使えたのに知らなかった!申請が漏れてた!」といったことを防ぐためにも、会社設立時の資金調達方法の一つとしてお役立てください。

事業計画書完全ガイド

事業計画書を作成するメリットや記載すべき項目、数値計画、具体的な作成ポイントなど、実用的な計画書作成のコツをまとめました。

資金調達を検討されている方・事業を始めようとしている方に多くダウンロードいただいておりますので、ぜひお気軽にご利用ください。

起業家1,040人への調査でひも解く!先輩起業家が一番困ったことガイド

マネーフォワード クラウド会社設立では、会社設立の経験がある方1,040名に対して、会社設立に関する調査を実施しました。

先輩起業家が悩んだ部分や、どのように会社設立を行ったかを、定量的に分析していますので、ぜひご活用ください。

会社設立時に決めることチェックリスト

「会社設立時に決めることチェックリスト」では、会社設立の基本事項や、株式会社・合同会社別の決めることチェックリストなどを、1冊にまとめています。

図解でカンタンにまとめており、完全無料でダウンロードいただけます。

訪問介護事業の立ち上げに必要な開業資金の目安

訪問介護事業を立ち上げるために必要な開業資金は、事業規模や地域によって異なりますが、おおよそ800万円から1,000万円程度といわれています。ここでは、主な費用項目について説明します。

法人設立費用

法人登記など、法人を立ち上げるために必要になる主な費用としては定款認証料や登録免許税などがあります。

金額は資本金や会社形態で変わってきますが、合同会社で諸費用を合わせて10万円程度かかります。登録免許税の最低金額が合同会社よりも高く、定款認証料もかかる株式会社はその倍程度かかるケースが多いようです。

開業準備のための費用

開業準備のための費用の多くを占めるのは、事業所となる物件の取得費用です。賃貸借契約にかかる敷金・礼金や保証金として、数十万円がかかります。規模が大きければ、100万円を超すケースもあるでしょう。

その他にも設備費や、消耗品費が必要です。また、事業用の車両の調達するのであればその費用もかかります。

当面の運転資金

訪問介護事業の場合、介護報酬が入金されるまでには約2ヶ月のタイムラグがあります。そのため、開業後2~3ヶ月分の運転資金を用意しておく必要があります。

事務所賃料や人件費、光熱費、通信費や車両維持費など、月150万円~200万円程度、3ヶ月で450万円~600万円程度は用意しておきたいところです。

事務所賃料の金額や車両台数によっては、より高額になるケースもあります。

訪問介護事業の創業融資を受けるまでの流れ

訪問介護事業の創業融資を受けるまでの一般的な流れは以下のとおりです。

事業計画書・創業計画書などの必要書類を作成する

融資を申し込む前に、事業計画書や創業計画書などの必要書類を作成します。金融機関が融資の可否を判断する材料になるため、不備がないように整えておきましょう。

多くの場合、以下の書類が求められます。

- 事業計画書

- 創業計画書

- 資金計画書

- 収支計画書

- 返済計画書

- 個人の資産・負債に関する書類

- 職歴証明書や資格証明書

この他にも追加の書類が発生するケースもあります。

窓口で融資相談の申し込みをする

必要書類の準備ができたら、日本政策金融公庫や地方自治体の融資窓口に相談の申し込みをしましょう。まず電話などでアポイントを取り、窓口での相談日時を決めます。

当日は必要書類をもれなく持参しましょう。また、事業について質問されることを想定し、事業計画の概要を簡潔に説明できるよう準備しておくことも大切です。

担当者と面談を行う

窓口での相談後、担当者との面談が設定されます。面談では、事業計画の詳細や資金使途、返済計画などについて、より具体的な説明を求められます。

また、書類の不備の指摘や追加資料が要求されることもあり、複数回の面談が必要なケースがほとんどです。また面接を通して担当者からアドバイスがあった場合は、真摯に対応することも大切です。

融資契約の手続きを行う

面談を経て必要書類を提出し、審査の結果融資可能と判断されれば、融資契約(金銭消費貸借契約)の手続きに入ります。

契約にあたっては融資条件の確認と契約書への署名・捺印、必要があれば担保や保証人の手続きを行います。融資契約のすべての手続きが完了すると、指定の口座に融資金が振り込まれて一連の流れは完了です。

訪問介護事業の創業融資に必要な事業計画書・創業計画書の書き方

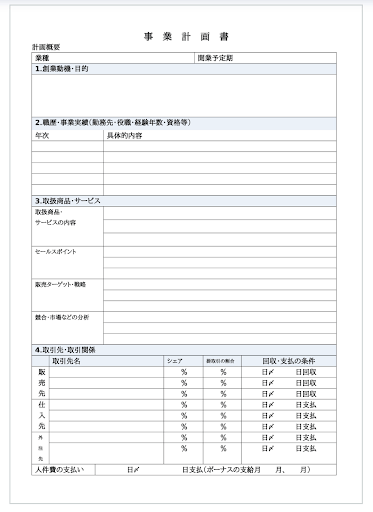

訪問介護事業の創業融資を受けるためには、説得力のある事業計画書・創業計画書の作成が不可欠です。ここでは、以下のテンプレートを例に、書き方のポイントを解説します。

創業動機・目的

創業動機・目的の項目では、なぜ訪問介護事業を始めようと思ったのか、どのような社会的課題を解決したいのかを明確に記述します。介護業界の現状と課題を簡潔に説明するとともに、自身の経験や思いを交えて、創業の動機をわかりやすく述べましょう。

事業を通じて実現したい目標や理念を明確に示すことも大切です。

職歴・事業実績

職歴・事業実績の項目では、自身の経験や能力が訪問介護事業の運営に適していることをアピールします。

介護業界での勤務経験があれば、職位や担当業務、成果まで詳細に記述しましょう。また、別業種であっても経営や管理業務の経験がある場合は、アピールポイントになります。そのほか、訪問介護事業に関連する人脈や協力者について言及するのもいいでしょう。

取扱商品・サービス

訪問介護の基本サービスである「身体介護」「生活援助」「通院等乗降介助」の3類型について、注力するサービスを明確に示しましょう。また独自の強みなど競合との差別化が図れる場所は具体的に記載しましょう。

取引先・取引関係

取引先・取引関係の項目では、事業運営に関わる主要な取引先や協力関係にある機関・団体について記述します。連携予定の医療機関や介護施設、地域の包括支援センターやケアマネージャーとの関係性も記載しましょう。

訪問介護事業の創業融資の審査に通過するためのポイント

訪問介護事業の創業融資の審査に通過するために、以下のポイントを押さえておきましょう。

融資の目的や金額を明確にする

融資を申し込む際は、資金の使途と必要額を説明することが重要です。例えば、「訪問介護用の車両購入に50万円」「事務所賃料と訪問介護用の車に150万円」など、明確な目的と金額を示すことで、審査担当者に事業計画の具体性と実現可能性をアピールできます。

事業計画書・創業計画書をもとに返済計画を立てる

綿密な事業計画書と創業計画書を作成し、それに基づいた現実的な返済計画を立てることが審査通過のひとつのカギといえます。収支予測や資金繰り計画を詳細に示し、返済原資の確保方法を明確にすることで、金融機関の信頼を得やすくなるでしょう。

介護業界での勤続経験をアピールする

審査では、申請者の介護業界での経験が重視されます。最低でも3年以上も経験があるのが望ましいでしょう。介護福祉士やケアマネージャーなどの資格保有や、介護施設での勤務経験を具体的に示すことで、事業の専門性と実現可能性をアピールできます。特に管理職としての経験があれば、経営能力の証明にもなります。

訪問介護に対応できる人材を確保しておく

訪問介護事業を立ち上げる際は、サービス提供責任者や訪問介護員などの必要な人材を事前に確保しておくことが重要です。介護業界では人員の確保が経営上のひとつのポイントになるため、人員基準を満たす資格保有者の採用計画の提示は融資審査におけるアピールポイントになり得ます。

訪問介護事業の創業融資以外の資金調達方法

創業融資以外にも、訪問介護事業の立ち上げに活用できる資金調達方法があります。以下で詳しく見ていきましょう。

銀行や信用金庫などの金融機関から融資を受ける方法

日本政策金融公庫以外の、民間の金融機関から融資を受けるのもひとつの方法です。ただし、銀行のプロパー融資は一般的に審査のハードルは高いといわれています。

地方銀行や信用金庫は地域密着型の融資を行っており、地域の介護ニーズに応える事業計画であれば比較的融資を受けやすい傾向があるため、メガバンクのプロパー融資などよりも現実的な選択肢になるでしょう。

補助金や助成金を活用する方法

訪問介護事業の立ち上げや運営に活用できる補助金や助成金もあります。

介護労働環境向上奨励金

介護労働環境向上奨励金は、介護労働者の身体的負担軽減や処遇改善を目的とした助成金制度です。介護福祉機器の導入費用については最大で50%(上限300万円)、雇用管理制度の導入については最大で50%(上限100万円)が助成されるため、訪問介護事業の立ち上げ時の設備投資や人材確保に活用できます。

介護福祉機器等助成

介護福祉機器等助成は、介護サービス事業主が介護労働者の身体的負担軽減のための福祉機器を導入する際に利用できる制度です。1品10万円以上の介護福祉機器が対象となりますが、身体的負担の軽減に直接的に資するものであることが要件です。

導入計画の作成から認定、実施、効果測定を経て助成金が支給されます。

訪問介護事業の立ち上げには創業融資制度や助成金などをうまく活用しよう

訪問介護事業の立ち上げには、適切な資金調達が不可欠です。国や地方自治体の創業融資や助成金を活用することで、初期投資や運転資金の負担を軽減できます。

これらの融資や助成金を受けるためには、綿密な事業計画書の作成と、自身の介護業界での経験や資格のアピールが欠かせません。また、必要な人材の確保や明確な資金使途の説明も審査通過のポイントとなるため、計画的に準備を進めましょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

会社設立の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

創業融資に担保は必要?日本政策金融公庫の制度や不要なケースを解説

これから事業を始める方にとって、資金調達は最初の大きな課題ではないでしょうか。起業を志す方の中には「担保がないと融資は受けられないのでは?」と不安に感じたり、担保を提供して有利な条件を引き出すべきか迷ったりする方もいるでしょう。 創業融資は…

詳しくみる創業融資の流れは?資金調達までのスケジュールを短縮するポイントとあわせて解説

創業融資のスケジュールは、融資先ごとに異なります。日本政策金融公庫の場合は、約1ヶ月程度です。書類に不備があるなど事前準備をしっかり行わないと長引く可能性があるため、注意しなければなりません。 本記事では、創業融資を受けるスケジュールの流れ…

詳しくみる日本政策金融公庫の面談で手応えを判断するには?確認方法や準備のポイントを解説

会社の創業期では営業実績が乏しいなどの理由により融資を得るのが困難なケースが多いです。 日本政策金融公庫ではそういった会社などを対象に創業融資を行っており、事業計画などの提出や面談を受け、融資をするか決定します。 事業計画の内容がどれだけ優…

詳しくみる日本政策金融公庫から個人事業主が融資を受けるには?限度額、必要書類を解説

日本政策金融公庫は、個人事業主に対して融資を行っています。創業時に利用できる「新規開業・スタートアップ支援資金」や、幅広い業種・用途で使える「一般貸付」、さらに事業承継やM&A、海外展開など特定の目的に対応する制度もあり、ニーズに応…

詳しくみる創業時の運転資金の目安は?日本政策金融公庫からの融資でまかなえる?審査のポイントを解説

創業時に見落とされがちなのが、開業後に必要となる運転資金の適切な見積もりです。日本政策金融公庫では、創業計画において最低でも3〜6か月分の運転資金を確保することが推奨されています。 本記事では、運転資金の考え方と、日本政策金融公庫からの融資…

詳しくみる創業融資の相場はいくら?融資額や金利の目安を解説

創業融資で借りられる金額の相場は、正式に公表されておりません。日本政策金融公庫の2024年度の調査によると、開業時の資金調達における金融機関等からの借入平均額は780万円です。ただし、これはあくまで平均値であり、より実態に近い数字をとるなら…

詳しくみる