- 作成日 : 2025年5月1日

創業融資の7つのリスク!後悔しない借入のコツ、審査落ちの対策を解説

創業融資にはメリットだけでなくリスクもあります。この記事を読めば、「創業融資のリスクは?」「審査落ちの対策がわからない」という悩みを解決できます。

本記事で、創業融資で想定可能なリスクや、創業後にオススメの補助金などについて確認していきましょう。

目次

創業融資のリスクとは?

創業融資のリスクは、融資を受けることで発生する可能性のあるデメリットのことです。

今回は、創業融資のリスクを7つ紹介します。

借りすぎのリスク

融資を借りすぎると、利息の負担が大きくなるリスクが発生します。融資は残りの元本に応じて毎年数%の利息を払う必要があります。経営状況によっては、黒字企業でも利息の影響で赤字になる企業もあるでしょう。

創業融資を受ける場合は、利息の負担額を計算に入れて収支を立てましょう。

返済不能・資金ショートのリスク

融資には、返済不能や資金ショートのリスクがあります。創業融資を借りた後は毎月定額で利息と元金を返済していきます。最初は余裕を持って返済できていても、返済が厳しくなることも多いです。

借りた当初は借入金の多くが預金に入っていますが、設備投資や運転資金を使っていくとどんどん預金残高が少なくなっていきます。

創業融資の審査落ちのリスク

創業融資には、審査落ちのリスクもあります。通常の融資に比べると創業融資は審査が通りやすくなっていますが、必ず審査に受かるものではありません。

創業融資では、これまでの実績を金融機関へアピールしにくいため、経営実績以外のアピール材料を用意しておきましょう。

追加融資が受けられなくなるリスク

創業融資を借りることで追加融資が受けられなくなるリスクもあります。通常、創業融資では大きな借入額になりがちで、追加融資の審査では不利に働くでしょう。

金融機関の審査では借入の残高が審査基準となるため、ある程度返済が進んできたら追加融資を受けられる可能性も出てきます。

担保・保証人が必要になるリスク

融資には担保や保証人が必要です。保証人は経営者個人になることが多いため、会社で債務が返済できないときは個人が債務を負うことになるでしょう。

担保は不動産が対象になりやすいため、自宅など個人名義で所有している不動産であっても担保提供を求められる可能性を考慮する必要があります。

売上が計画通りに伸びないリスク

創業融資を受けた後は、売上が創業計画通りに伸びないリスクがあります。融資の審査時には、借入金を返済するために必要な売上を試算して事業計画書に記載することが必要です。

しかし、実際に経営をしていると予想通りに売上を伸ばせないこともあります。短期的に目標を達成できない月があったとしても、1年や2年単位では売上目標を達成できるように経営をしていきましょう。

返済遅延により信用情報が悪化するリスク

融資返済の遅延によって信用情報が悪化する可能性もあります。新たな借入やクレジットカードの審査では信用情報が重要です。

毎月の返済引き落としが不能となると、次の月に2ヶ月分引き落とされます。2ヶ月以上振替不能になると、事故履歴が信用情報機関に登録される可能性があります。返済が遅れないよう、口座残高を確認しておきましょう。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気のガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

補助金をまるっと理解!会社設立時の補助金ガイド

補助金の概要や各制度の内容に加え、会社設立直後の企業でも使いやすい補助金や実際の活用事例などについてまとめました。

「使えたのに知らなかった!申請が漏れてた!」といったことを防ぐためにも、会社設立時の資金調達方法の一つとしてお役立てください。

事業計画書完全ガイド

事業計画書を作成するメリットや記載すべき項目、数値計画、具体的な作成ポイントなど、実用的な計画書作成のコツをまとめました。

資金調達を検討されている方・事業を始めようとしている方に多くダウンロードいただいておりますので、ぜひお気軽にご利用ください。

起業家1,040人への調査でひも解く!先輩起業家が一番困ったことガイド

マネーフォワード クラウド会社設立では、会社設立の経験がある方1,040名に対して、会社設立に関する調査を実施しました。

先輩起業家が悩んだ部分や、どのように会社設立を行ったかを、定量的に分析していますので、ぜひご活用ください。

会社設立時に決めることチェックリスト

「会社設立時に決めることチェックリスト」では、会社設立の基本事項や、株式会社・合同会社別の決めることチェックリストなどを、1冊にまとめています。

図解でカンタンにまとめており、完全無料でダウンロードいただけます。

創業融資のリスクを回避するための対策

創業融資のリスクを回避するための対策は以下のとおりです。

- 借入額を適正に設定する

- 自己資金を十分に準備する

- 事業計画書を適切に作成する

- 融資の使い道を明確にする

- 事前に返済シミュレーションを行う

- 毎月のキャッシュフローを管理する

- 追加融資を考え、信用スコアを維持する

ここから、それぞれの内容を解説します。

借入額を適正に設定する

創業融資のリスクは借入額を適正に設定して、借りすぎを防ぐことで解消できます。借入金には返済元金に応じて利息が発生するため、借入額を適正に設定すれば余分な費用負担が減るでしょう。

反対に、借入金額を少なく見積もると運転資金不足に陥りやすいため、注意が必要です。

自己資金を十分に準備する

自己資金を十分に準備することで、創業融資を借りた後の資金ショートを防げます。融資の元金返済や設備投資があったとしても、創業時の自己資金が多いと経営が楽になります。

自己資金が多いと創業融資の審査も有利になるため、なるべく多くの自己資金を用意しておきましょう。

事業計画書を適切に作成する

事業計画書を適切に作成することで、融資の審査落ちを防げます。創業融資では金融機関の担当者が事業計画書の内容を基に稟議書を作成し審査を進めます。

そのため、事業計画書に詳しく経営数値を記載することで、審査が有利に運ぶようにしていきましょう。

融資の使い道を明確にする

融資の使い道を明確にすることで、追加融資を受けなくても良い状態を維持できます。融資は申し込みをしても必ず借入できるとは限らないため、融資金額はまとめたほうが無難です。

創業融資を申し込むときは事前に設備投資の見積もりなどを済ませて、使う金額やスケジュールを確認しておきましょう。

事前に返済シミュレーションを行う

事前に返済シミュレーションを行うことで、返済不能を防げます。創業融資の借入先を調べることで利率を確認でき、返済期間と利率から毎月の返済金額を試算可能です。

事業計画策定時に予測した売上高を基準に、経費や毎月の返済金額を支払っても資金が不足しないように計画を立てましょう。

毎月のキャッシュフローを管理する

毎月のキャッシュフローを管理することで、資金ショートを防げます。黒字倒産という言葉があるように、毎月の収支が黒字であっても手元資金が不足することはあります。

借入金の返済金額などを考慮して、毎月のキャッシュフローを適切に管理するようにしましょう。

追加融資を考え、信用スコアを維持する

追加融資を考えて信用スコアを維持することで、追加融資を受けやすくなります。信用スコアの維持には、毎月の返済が必要不可欠です。返済期間が長いほど返済の実績を作れるため、信用スコアの向上が見込まれます。

毎月の返済が滞ってしまうと信用スコアは下がります。金融機関が行う融資先の格付けで「要注意先」「破綻懸念先」と評価されれば、新たな融資審査に通過することが困難になるというのを理解しておきましょう。

創業融資の審査落ちのリスクはどう防ぐ?

創業融資の審査に落ちる原因は以下の7つです。

- 自己資金不足

- 資金の使い道が不鮮明

- 過剰な融資希望金額

- 開業予定の業種で経験不足

- 創業計画があいまいで面接内容との整合性がない

- 信用情報に問題がある

- 事業に必要な許認可などの不足

この中でも重要視される項目は、自己資金不足です。創業融資を受けるときは、希望融資額の10%以上の自己資金を準備する必要があります。しかし、実際には10%の資金が最低限といわれているため、可能であれば20~30%以上の自己資金を準備しておきましょう。

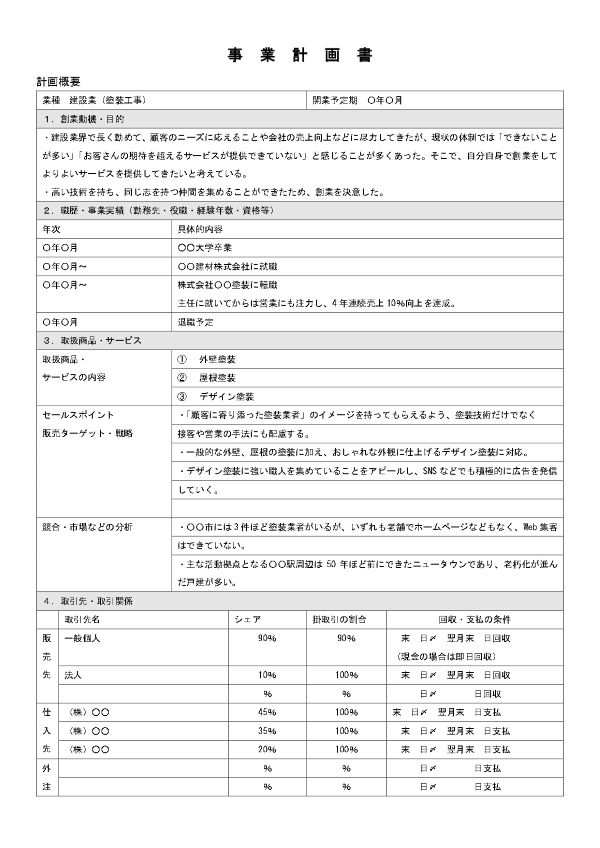

創業融資のリスクを回避する事業計画書のポイント

事業計画書は、資金調達を希望する金融機関に対し、具体的な計画を伝えるために必要な書類です。必要な資金の調達方法や事業の見通しを記載して、金融機関へ提出します。

事業計画書の目的は、事業の全体像を具体的な計画に落とし込んで対外的に示すことです。しかし、事業計画書の作成だけを考えてしまうと、事業そのものの妥当性がない絵空事になってしまうこともあります。

そのため、事業の実現可能性・持続可能性を念頭に置きながら、金融機関が納得できる計画書を作成していきましょう。

事業計画書・創業計画書のテンプレート一覧

事業計画書や創業計画書には、記載事項を網羅したテンプレートがあります。詳しくは、以下のリンクをご確認ください。

事業計画書は、業種ごとに記載内容が異なっています。リンク先のテンプレートでは、飲食店や小売業など、自分が行う事業内容に合わせてテンプレートを選んで作成してみましょう。

創業融資の申請先ごとのリスク

創業融資の申請先ごとのリスクを4パターン紹介します。

- 日本政策金融公庫

- 地方銀行・信用金庫

- 民間の銀行

- ノンバンク(ビジネスローン)

それぞれの申請先によって特徴が異なるため、申請前にリスクやデメリットなどを確認しておきましょう。

日本政策金融公庫

日本政策金融公庫は、政府系金融機関として個人や小規模事業者、中小企業向けに融資を行っています。融資制度が豊富で選択肢の多い反面、創業時はどの融資制度を選べば良いか分からなくなるデメリットがあります。

融資制度を選ぶときは、中小企業診断士や税理士などの専門家に相談しておきましょう。

地方銀行・信用金庫

地方銀行や信用金庫は、地域密着型で営業範囲を限定しているため、小規模事業者であっても比較的融資を受けやすいです。地方銀行や信用金庫は信用保証協会が絡むため、融資決定までに時間のかかるデメリットがあります。

また、信用保証協会を利用すると財務内容等に応じて適用する信用保証料率が変わり、借入金額の0.2%〜2.2%の保証料が発生します。利息の他にもコストが発生することを覚えておきましょう。

民間の銀行

民間の銀行は、経済状態が良いと多額の借入を受けられます。ただし、事業実績のない創業時の小規模事業者に対し、融資をするケースは少ないです。

審査が少しでも通りやすくなるよう、財務諸表や返済計画表、資金繰り表、事業計画書などの書類は精度が高い書類を用意しておきましょう。

ノンバンク(ビジネスローン)

ノンバンクは、審査や融資スピードが速いのが特徴です。ただし、借入金利が高く、借入可能な金額は少なめです。日本政策金融公庫の創業融資は最高で3.9%の基準利率ですが、ノンバンクは15%の金利が適用されるケースも珍しくありません。

借入申込先の選択肢としては、最終手段として考えておきましょう。

創業融資が返済できないときはどうする?

創業融資が返済できない場合には、金融機関へ早めに相談しましょう。取引先の倒産や入金遅れなど、事業の資金繰りは突然悪化することもあります。

そのため、事前に融資が返済できないときの対応方法を確認しておきましょう。金融機関に相談すると、毎月返済額の一時的な減額や返済期日を遅らせてくれることもあります。また、これまでの経営状態が良い場合は、追加融資の対応も可能なため早期に連絡しましょう。

現在の借入先で対応が難しいときは、ほかの金融機関からの借換えも選択肢に入ります。金融機関によって融資判断の基準は異なるため、融資の候補先を事前に調べておきましょう。

創業後に申請を検討したい助成金・補助金

創業後に申請を検討したい助成金や補助金は以下の5つです。

- 小規模事業者持続化補助金

- IT導入補助金

- 人材開発支援助成金

- エネルギー効率化設備導入補助金

- 地方自治体の助成金・補助金

創業融資を借りた人はすぐには追加融資を借りにくいため、融資以外の資金調達方法として助成金や補助金も検討できます。

小規模事業者持続化補助金

小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者の制度変更に伴う取組みを支援する制度です。

賃金引上げ枠や後継者支援枠などの類型によって補助率は変わりますが、開業から3年以内の事業者を対象とした創業枠は高い補助(補助上限:200万円、補助率 :対象経費の2/3)を受けられます。

IT導入補助金

IT導入補助金は、ITツールの導入について1/2~4/5の補助が得られる補助金です。決済システムや会計ソフト、PCやプリンターなどが対象となっています。

申請の類型の中でもインボイス枠は、インボイス制度への対応促進を目的としています。インボイス制度に対応した「受発注」の機能を有するITツール(ソフトウェア)の導入が対象になります。

人材開発支援助成金

人材開発支援助成金は、労働者のキャリア形成を支援する補助金です。補助金の対象になるものは、業務内容に関連する職業訓練を行ったときの経費や賃金の一部です。

受給対象になるためには、雇用保険の適用と事前に研修計画の提出が必要になるため、事前に専門家へ相談しておきましょう。

エネルギー効率化設備導入補助金

エネルギー効率化設備導入補助金は、設備機器の更新を補助します。工場・事業場型では、既存設備からエネルギー消費効率の高い設備への更新に対して補助金が受給できます。

導入するシステムや先端設備対象のものは決まっていますが、オーダーメイドの設備も対象となっているため、事前に要件を確認しておきましょう。

地方自治体の助成金・補助金

助成金や補助金には、地方自治体の独自制度もあります。

例えば、東京都の創業助成事業では、東京都内で創業を予定している人や創業から5年未満の中小企業者が対象の助成金です。

備品器具の購入費用の他にも賃借料なども助成対象になっているため、通常の補助金に比べて対象経費範囲の広いことが特徴です。

創業融資で想定必須のリスク7選

創業融資のリスクには、以下の7つが挙げられます。

- 借りすぎのリスク

- 返済不能・資金ショートのリスク

- 創業融資の審査落ちリスク

- 追加融資が受けられなくなるリスク

- 担保・保証人が必要なリスク

- 売上が計画通りに伸びないリスク

- 返済遅延により信用情報が悪化するリスク

創業融資を受けることで事業計画の選択肢が広がり、資金繰りの安定にもつながります。創業融資は返済を伴うため、借りた後もリスクがつきものです。そのため、事前にリスクを回避するための対策を確認して備えておきましょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

会社設立の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

工務店の事業計画書の書き方・記入例は?資金調達や経営改善のポイントも解説

Point工務店の事業計画書はどう作成すればいい? 工務店の事業計画書は、競合対策・資金計画・強みの明示を意識して構成することが重要です。 受注から資金回収までに時間差あり 差別化…

詳しくみる2社間ファクタリングとは?資金調達に利用するメリット・デメリットや流れを解説

売掛債権を早期に現金化したい場合、2社間ファクタリングの利用も選択肢です。取引先に知られることなく、最短即日で資金調達できます。 本記事では、2社間ファクタリングについて解説します…

詳しくみる3000万円の創業融資は可能?日本政策金融公庫の制度融資を活用するポイントを解説

「3000万円の創業融資を実現し、事業を軌道に乗せたい」と考える起業家の方にとって、資金調達は最初の大きなハードルです。高額に感じられるかもしれませんが、適切な準備と戦略があれば、…

詳しくみる家賃は創業融資で払える?賃貸契約と融資のどちらが先?注意点を解説

創業融資は、事業所の家賃支払いにも利用できますが、通常は運転資金として扱われるため、申請のタイミングや資金計画が重要です。そのため、融資の申し込みと賃貸契約の順序を間違えると、審査…

詳しくみる会社設立時の資金調達まとめ|自己資金・融資・出資の特徴や選び方を解説

起業や会社設立を考える際、多くの方が最初に直面するのが「資金調達」の課題です。どれだけ優れたビジネスアイデアがあっても、必要な資金を確保できなければ事業の実現は困難です。 本記事で…

詳しくみるクラウドファンディングのやり方は?個人でも始められる?事業立ち上げの活用事例も

「自分のアイデアを形にしたい」 「社会的な活動を始めたいけれど資金がない」 そんな悩みを持つ人にとって、クラウドファンディングは夢を実現するための強力な手段です。 この記事では、ク…

詳しくみる