- 更新日 : 2026年2月17日

開業届にマイナンバー(個人番号)の記載は必要?書き方や提出時の本人確認書類も解説

開業届には、原則として12桁のマイナンバーを記載する必要があり、提出時には番号確認と身元確認の書類提示が求められます。

マイナンバーの記載によって直接副業がバレることはありません。控えの番号漏洩を防ぐため、番号を記入する前にコピーを取るのがポイントです。

個人事業を始める際の「開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)」には、12桁のマイナンバー(個人番号)の記載が原則として必要です。マイナンバーは税務署が事業主の所得や税金を効率的に管理するための情報であり、正しく記載することでその後の税務手続きがスムーズになります。

本記事では、開業届におけるマイナンバーの正しい書き方や、提出時に必要な本人確認書類、さらにはe-Taxでの申請手順まで分かりやすく解説します。

目次

開業届にはマイナンバー(個人番号)の記載が必要

所得税法に基づき、開業届には12桁のマイナンバーを記載することが義務付けられています。

現在、マイナンバー制度によって国や自治体が保有する個人情報が連携されており、行政の効率化が進められています。税金に関しても、国税庁はこの制度による紐付けを適正に行うため、税務署に提出する申告書や届出書へのマイナンバー記載を求めています。

そもそもマイナンバーとは?

マイナンバーとは、日本に住民票があるすべての人に割り当てられた「12桁の個人番号」のことです。主に「社会保障」「税」「災害対策」の3分野で、複数の機関に存在する個人情報が同一人物のものであることを確認するために活用されています。個人事業主にとっては、確定申告や各種届出を税務署が行う際に、迅速かつ正確に本人特定を行うための重要なIDとなります。

参考:マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード|デジタル庁

マイナンバーの記載がないとどうなる?

マイナンバーの記載がなくても、税務署で書類自体は受理されます。しかし、後日税務署から確認の連絡が入ったり、その後の確定申告等の手続きが煩雑になったりする可能性があるため、最初から正確に記入して提出するのが賢明です。

開業届のマイナンバー(個人番号)の書き方は?

開業届の「個人番号」欄に、自分の12桁のマイナンバーを正確に記入してください。

青色申告承認申請書にはマイナンバーの記入欄がない

開業届にはマイナンバーの記載が必要ですが、同時に提出することが多い「所得税の青色申告承認申請書」には、マイナンバーを記入する必要はありません。混同しないよう注意しましょう。

開業届の控えにはマイナンバーを記載しない

セキュリティの観点から、開業届の「控え」にはマイナンバーを記入しないようにしましょう。もし記入した後にコピーを取って控えにする場合は、番号が見えないよう黒いペンで塗りつぶすなどのマスキング処理が必要です。そのため、マイナンバーを書き込む前にコピーを取っておくと効率的に手続きが進められます。

自分のマイナンバーが分からない場合の確認方法は?

マイナンバーが不明な場合は、「マイナンバーカード」「住民票の写し」「通知カード」のいずれかで確認が可能です。

マイナンバーカードを交付してもらう

将来的な利便性も考慮するなら、この機会にマイナンバーカードを新規に作成することをおすすめします。手元に「個人番号通知書」や「通知カード」がある場合は、それに付随する交付申請書を使ってスマートフォンやパソコン、郵送で申請が可能です。カードの発行には通常1カ月程度かかりますが、一度作成すれば開業届だけでなく、その後の確定申告(e-Tax)でも本人確認ツールとして活用できます。

参考:マイナンバーカードを受け取る|マイナンバーカード総合サイト

住民票の写しを確認する

すぐに個人番号を確認したい場合は、お住まいの市区町村の役所窓口で「マイナンバーが記載された住民票の写し」を請求してください。通常の住民票にはマイナンバーは記載されませんが、請求時に「マイナンバーを記載する」という項目にチェックを入れることで、12桁の番号が印字された書類を発行してもらえます。

通知カードを確認する

平成27年10月から12月頃に全世帯に配布された「通知カード」が手元にあれば、そこに記載された番号を確認できます。ただし、通知カードは令和2年5月25日に廃止されているため、氏名や住所に変更がある場合は、現在の正しい番号を証明する書類としては使えません。記載事項に変更がない場合に限り、番号確認書類として利用可能です。なお、紛失していても再発行はできないため、その場合は住民票の取得が必要になります。

開業届の提出時に必要な本人確認書類とは?

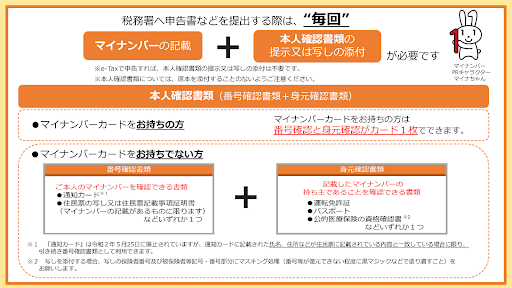

開業届を提出する際は、番号が正しいことを示す「番号確認」と、本人が提出していることを示す「身元確認」の2つの書類が必要です。

1. マイナンバーカードを持っている場合

マイナンバーカード1枚で「番号確認」と「身元確認」の両方を兼ねることができます。追加の書類を用意する必要がないため、スムーズに手続きが完了します。窓口なら原本提示、郵送なら表裏のコピーを用意してください。

2. マイナンバーカードを持っていない場合

以下の2つのカテゴリからそれぞれ書類を用意する必要があります。

- 通知カード(氏名・住所等が住民票と一致しているもの)

- マイナンバー記載のある住民票の写し

- 運転免許証

- パスポート

- 健康保険証

- 在留カード

開業届に記載した住所・氏名と、本人確認書類の内容が一致している必要があります。引越し等で情報が変わっている場合は、先に書類の変更手続きを済ませておきましょう。

開業届の提出方法別の本人確認手順は?

開業届の提出方法(持参・郵送・e-Tax)によって、本人確認の方法が異なります。特にオンライン申請ではカードが必須です。

税務署に持参する場合

税務署の窓口で開業届を提出する際は、本人確認書類の「原本」を提示する必要があります。その場で確認が終わるため、コピーを提出する必要はありません。また、控えに受付印をもらうために「控えの書類」と「返信用封筒(郵送で返信を希望する場合)」も忘れないようにしましょう。

郵送する場合

郵送で提出する場合は、本人確認書類のコピー(写し)を同封する必要があります。国税庁のホームページからダウンロードできる「本人確認書類(写)添付台紙」に、マイナンバーカードの表裏コピー(または通知カードと身元確認書類のコピー)を貼り付けて同封してください。

e-Taxを利用する場合

e-Taxを利用してオンラインで提出する場合は、物理的な確認書類の提示やコピーの送付は不要です。マイナンバーカードに格納された電子証明書を利用して「電子署名」を行うことで、システムが自動的に本人確認を完了します。ただし、利用にはマイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンやICカードリーダーが必要です。

参考:e-Tax

開業届にマイナンバーを記載すると会社に副業がバレる?

開業届にマイナンバーを記載したことが原因で副業が会社にバレることはありません。

マイナンバー制度において、会社が従業員の番号を利用できる範囲は「源泉徴収事務」や「社会保険手続き」など、法律で定められた範囲に限定されています。会社が従業員の副業状況を調べるためにマイナンバーを勝手に利用することは法律で禁じられています。

副業が発覚する主な原因は、確定申告後に自治体から会社へ送られる「住民税の通知」です。副業所得によって住民税額が高くなると、会社の経理担当者が「給与に対して住民税が多い=他に所得がある」と気付くことがあります。これを防ぐには、確定申告書の「住民税に関する事項」欄で、給与以外の所得に対する徴収方法を「自分で納付(普通徴収)」に設定してください。

開業届の作成におけるハードルとは?

株式会社マネーフォワードが実施した調査において、開業届の手続きで最もハードルが高いと感じた点として「書類の作成・入力作業自体」を挙げた人は11.3%でした。

一方で、最も割合が高かったのは「青色申告などの関連書類の理解」で21.4%、次いで「記入内容の判断(職業欄の書き方、屋号など)」が20.2%となりました。 マイナンバー(個人番号)の記載は、手元にカードがあれば数字を転記する作業ですが、多くの人にとって真の課題は、自分自身で判断しなければならない項目や、税務メリットに関わる制度の理解にあると言えます。

また、同調査では66.0%が開業届と同時に「青色申告承認申請書」を提出していました。マイナンバーの準備とあわせて、青色申告についても理解を深めておくことが、不備のない手続きにつながります。

出典:マネーフォワードクラウド、手続きで「面倒・ハードルが高い」と感じた点、青色申告承認申請書の提出状況【開業届に関する調査データ】(回答者:812名、集計期間:2026年1月実施)

開業届以外にマイナンバーの記載が必要な届出は?

従業員を雇用する予定がある場合は、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」にもマイナンバーの記載が必要です。

個人事業主が家族や従業員に給与を支払う事務所を開設した際に出す書類で、ここでも事業主自身のマイナンバーを記載します。このように、事業運営における税務署への書類提出では、マイナンバーが常に求められると考えておきましょう。

参考:A2-7 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出|国税庁

開業時はマイナンバーカードを用意しておこう

開業届へのマイナンバー記入は必須であり、提出時の本人確認をスムーズにするためにもマイナンバーカードを用意しておくことを強くおすすめします。カードがあれば、窓口での提示が1枚で済むだけでなく、将来の確定申告もスムーズに行えます。開業を機に、ぜひ取得を検討してみてください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

会社設立の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

開業届の書き方の関連記事

新着記事

養鶏場は儲かる?収益の仕組み・開業手順・成功の秘訣を解説

Point養鶏場は本当に儲かるのか? 養鶏場は、コスト管理と販売戦略を工夫すれば十分に利益を出せるビジネスです。 飼料費が経費の5割以上を占める 小規模でも直販で高単価を実現できる…

詳しくみる会社役員の仕事とは?種類・社員との違いをわかりやすく解説

Point役員の仕事とは?社員と何が違う? 会社役員とは、経営の意思決定や監督責任を担う立場です。 法定役員は取締役・監査役など 社員とは契約形態や責任範囲が異なる 報酬や任期も法…

詳しくみる法人破産とは?メリット・デメリット・手続きの流れを解説

Point法人破産とはどんな手続き? 法人破産は、返済不能となった会社を裁判所の管理下で清算し、法人格と債務を消滅させる手続きです。 事業は継続せず清算 会社の債務は全消滅 代表者…

詳しくみる墓石クリーニングは儲かる?収入目安・成功のコツ・開業費用を解説

Point墓石クリーニングは儲かるのか? 墓石クリーニングは、初期費用が少なく利益率が高いため、収益化しやすいビジネスです。 平均粗利率は80〜90%と高水準 年間契約やオプション…

詳しくみる相談支援事業所は儲かる?開業前に知っておくべき収入・制度・成功のポイントを解説

Point相談支援事業所の経営は儲かる? 相談支援事業所は高収益事業ではなく、工夫しなければ黒字化が難しい事業です。 利益率は低水準 人件費比率が高い 月40件前後が損益分岐点 黒…

詳しくみる社会福祉法人とは?設立を検討すべきケースやメリット・注意点を解説

Point社会福祉法人とはどのような法人? 社会福祉法人は、福祉サービスを非営利で提供するために、法律に基づき設立される高い公共性を持つ法人です。 福祉事業に特化した非営利法人 税…

詳しくみる