- 更新日 : 2025年12月29日

ドッグカフェを開業する方法は?必要な資格・届出や費用について解説!

犬と触れ合えるカフェとして、ドッグカフェの開業を考えている人もいるでしょう。ドッグカフェの開業にあたり、どのような資格や許可、届出などが必要になるのでしょうか。ドッグカフェ開業で必要な費用の目安、融資や補助金などの資金調達方法なども含めて解説します。

目次

そもそもドッグカフェの形態は?

ドッグカフェにも複数の形態があります。代表的なのが、愛犬と一緒に過ごす場所を提供するドッグカフェ、オーナーの飼っている犬と触れ合えるドッグカフェです。

前者の飼い主が愛犬と過ごすことを目的としたドッグカフェは、ペット同伴可能なカフェとは違い、愛犬も満足できるような工夫がされています。犬専用のメニューを設けていることや、愛犬がくつろいだり遊んだりできるような場所を提供していることが多く、ペットも一緒に楽しめることを重視しています。

後者のオーナーが飼っている犬と触れ合えるドッグカフェは、自宅がペット禁止などでペットを飼えない人やこれから犬をペットとして迎えたい人などを主なターゲットにした形態です。犬と触れ合うことを目的としています。

このほか、里親探しも行う保護犬カフェ、犬のトリミング施設などを併設したカフェなどの形態もあります。

ドッグカフェの開業に必要な資格・届出は?

ドッグカフェの開業に必須なのが飲食店営業許可と食品衛生責任者の設置です。ドッグカフェの形態によっては、第一種動物取扱業の登録、動物取扱責任者の選任、農林水産省や消防署への届出が必要になります。

飲食店営業許可

食品を取り扱う事業のうち、公衆衛生への影響が高い特定の業種を営む場合は、管轄の保健所より営業許可を受ける義務があります。

ドッグカフェでは、飲み物などの飲食物を加工して販売したり、調理して提供したりするため、「飲食店営業許可」が必要です。

営業許可を得るには、基準にかなった設備や環境にする必要があります。営業許可が下りるまでドッグカフェの営業ができませんので、早めに管轄の保健所で相談するなどして基準を確認しておきましょう。

参考:営業許可・届出の概要|東京都保健医療局、「食品関係営業許可申請の手引」

食品衛生責任者

食品衛生責任者は事業場において衛生管理にあたる責任者のことです。食品を取り扱う事業者は、食品衛生責任者になれる資格を有するものを1人以上設置しなければなりません。

食品衛生責任者になれる資格は、保健所開催の講習会を受講することで取得できます(※栄養士などの一部資格保持者は受講が免除されます)。指定の講習は日程が決まっていますので、早めに日程を確認しておきましょう。

消防署への届出(必要に応じて)

ドッグカフェの規模や営業場所などによっては、消防署に次のような届出を要することがあります。

- 火を使用する設備等の設置の届出

一定以上の厨房設備や温風暖房機など、火を使用する設備を設置する場合に必要な届出です。

- 防火対象物の使用開始の届出

一定以上の規模の建築物などが防火対象物に指定されており、新たに使用する場合などは届出が必要です。

- 防火管理者の選任届

防火対象物の収容人数が一定以上の場合は防火管理者の選任届が必要です。ドッグカフェのような飲食店では収容人数が30人以上になる場合、防火管理者を選定して届け出る必要があります。

農林水産省への届出(必要に応じて)

ペットフードの安全を確保するために、愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(ペットフード安全法)が定められています。

同法により、ペットフードを製造または輸入する事業者は、法人または個人を問わず提供を開始する前に各都道府県の農林水産省地方農政局などに届出を行わなくてはなりません。また、ペットフードを輸入、製造、卸売する場合、ペットフードの詳細を記した帳簿の記載も求められます。

参考:ペットフードの安全関係|農林水産省、「ペットフードの安全確保のために」

第一種動物取扱業の登録 (必要に応じて)

第一種動物取扱業者とは、営利目的で、動物の販売・保管・貸出し・訓練・展示・競りあっせん・譲受飼養を行う業者のことです。該当する場合は、都道府県知事や政令指定都市の長に申請し、第一種動物取扱業者として登録しなければなりません。

オーナーの飼っている犬と触れ合える形態や、ペットホテルを併設してドッグカフェを営む場合などは登録が必要ですので注意しましょう。

動物取扱責任者(必要に応じて)

第一種動物取扱業を営む場合、動物取扱責任者の1名以上の選任(※常勤の職員から選任すること)が義務づけられています。動物取扱責任者は、次のいずれかの要件を満たさなければなりません。

- 獣医師法に規定する免許を取得している

- 愛玩動物看護師法に規定する免許を取得している

- 半年以上の実務経験がある、または実務経験と同等の1年以上の飼養経験があり、動物取扱業に関わる所定の学校を卒業している

- 半年以上の実務経験がある、または実務経験と同等の1年以上の飼養経験があり、愛玩動物飼養管理士など一定の資格(自治体によって異なる)を取得している

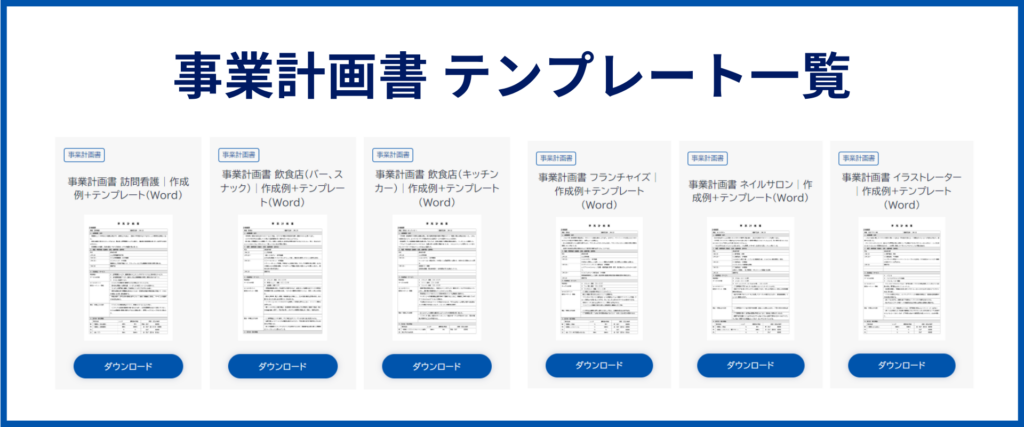

事業計画書・創業計画書の作成には、テンプレートや作成例を活用すると便利です。

マネーフォワード クラウド会社設立に無料登録された方に、業界別の事業計画書・創業計画書テンプレート・作成例をプレゼントしています。140種類以上の中から、自由にダウンロードしていただけますので、ぜひご活用ください。

ドッグカフェの開業に必要な費用は?

ドッグカフェを開業するには、次のような費用が必要です。

- 店舗取得費(保証金、仲介手数料、前払家賃など)

- 内装工事費(店舗の内装工事にかかる費用)

- 店舗設備費(厨房や空調などの設備費)

- 調理器具費(調理用具や食器など)

- 広告宣伝費(看板などの費用)

基本的には通常のカフェを開業する場合と同じような設備や備品が必要です。ただし自治体によっては、犬も同じ空間で過ごすことなどから、通常のカフェより厳しい衛生面での規定が設けられています。

例えば、犬用の食べ物を扱う場合は人用と調理場所を区別すること、犬用と人用の食器は別の場所で洗うこと、手洗い場は人用と犬用で分けること、など複数の規定を満たさなければなりません。

ドッグフード専用の調理場などの設置や人用と犬用とを区分した設備が必要になることから、通常のカフェより開業資金は多くかかります。どのくらいの規模のドッグカフェを開業するか、どのエリアに開業するかなどで必要な資金は変わってきますが、500万円~2000万円程度が目安になるでしょう。

ドッグカフェ開業時の資金調達方法は?

ドッグカフェを開業するにはある程度の資金を準備しておく必要があります。資金調達にはどのような方法があるのでしょうか。主な方法を3つ取り上げます。

自己資金を充てる

自己の蓄えから開業に充てる資金を調達する方法です。自己で捻出する資金のため、用途が制限されず使いやすい点においてはメリットといえるでしょう。

開業する場合は、一部を自己資金で賄って、不足する部分について融資を受けるケースが多いといえます。これは、融資の条件として一部自己資金を充てることが条件になっていることもあるためです。

自己資金の全てを開業に充てない場合でも、開業から軌道に乗るまでに売上が伸びなかったり、コストの負担が重かったりすることも想定されますので、ある程度の自己資金はあった方がよいでしょう。

創業融資などを利用する

創業融資は、事業を始める個人や法人向けの融資です。代表的なのが日本政策金融公庫の創業融資制度です。主に新規で事業を始める人を対象にした制度であり、原則、無担保無保証人で融資の申し込みができます。

ただし、原則として創業資金総額の10分の1以上の自己資金を確認できることが要件となります。

融資の申請が通っても、開業資金の全額をカバーできない可能性、希望額まで融資してもらえない可能性もありますので、やはり開業に充てられる自己資金を用意しておくことは重要です。

なお、日本政策金融公庫のほか、地方自治体や民間の金融機関でも創業融資を行っている場合があります。

補助金を活用する

補助金は、一定の要件を満たす事業者などが申請し、採択された場合に国などから支給される公的な資金です。代表的なものに、販路開拓や業務効率化などに取り組む小規模事業者を支援する「小規模事業者持続化補助金」などがあります。

費用の一部を負担してもらえるため、開業にかかる出費を抑えるのに有効な方法です。ただし、補助金は申請したからといって必ずしも支給されるものではありません。採択件数などがあらかじめ定められており、件数を上回る申請があったときは審査の結果、採択されず、支援を受けられないこともあります。

また、補助金のほとんどは後払いのため、必要なときに資金を用意できない可能性があります。事業主の負担を抑えられることから有効な制度ですが、すぐに受給できない点に注意しましょう。

参考:小規模事業者持続化補助金<創業型>|小規模事業者持続化補助金<創業型>事務局

ドッグカフェ開業を成功させるポイントは?

ドッグカフェの開業を成功させるにはどういった点に配慮すればよいのか5つのポイントを紹介します。

場所選びを重視する

ドッグカフェで成功するには、顧客にとって立ち寄りやすい場所を選ぶのがポイントです。顧客が立ち寄りやすい場所は、ドッグカフェの形態でも変わってきます。

例えば、オーナーの飼っている犬と触れ合えるドッグカフェならアクセスが良く、人が集まるような場所が気軽に利用されやすいでしょう。

ペットと一緒に楽しめるドッグカフェなら、ペットを飼っている人がよく利用するような場所の近くで検討するとよいでしょう。例えば、犬の散歩によく利用されるような道路に面している場所やドッグランなどが近くにある場所です。散歩のついでなどに利用してもらえる可能性があります。

店内でのルールを決めておく

利用者の良識に任せた運営になってしまうと、トラブルが発生したときにうまく対処できない可能性があります。ドッグカフェの印象も悪くなってしまいますので、あらかじめ店内でのルールを設定しておくとよいでしょう。

例えば、よくあるルールとして次のようなものがあります。

- 狂犬病などの予防接種を受けていない場合は利用できない

- ヒート(生理)中のペットの利用は控えてもらう

- 店内ではリードを着用してもらう

- ペットをテーブルの上に登らせない

- ペットが店のものを壊したときは飼い主に責任を取ってもらう

ルールは、ほかの利用者も心地よく利用してもらうためのものです。一定の線引きは必要ですが、厳しすぎると利用控えにもつながりますので、バランスを考えてルールを決めていきましょう。

衛生面やメニューに配慮する

ドッグカフェは、犬と過ごす場所でもありますが、飲食の場でもあります。ドッグカフェを成功させるためには衛生面にも気を遣うようにしましょう。

まず、飲食物にできるだけ犬の毛などが入り込まないようにするために、厨房と客席は完全に分離させます。また、テーブルなどは適度に消毒するなどして清潔を保つようにします。

犬が粗相をすることもありますので、すぐに清潔にできるよう、内装はメンテナンスがしやすく耐水性の高いものを選びましょう。

また、犬用のフードに気を遣う飼い主も増えています。オーガニックやグルテンフリーなど犬用のメニューに記載しておくと親切でしょう。アレルギーや病気のある犬もいますので、そうした犬も食べられるメニューがあるとドッグカフェとしての評価も高まります。

コミュニティを作る

コミュニティを作ることでドッグカフェのファンを増やすことができます。オンライン上で役に立つ情報や店にいる犬の紹介、イベント情報など、定期的に発信するとよいでしょう。

物販にも力を入れる

ドッグカフェの売上を伸ばすには、リピーターを増やすだけでなく、客単価を上げていくことも重要です。お店の経営にもよりますが、飲み物や軽食だけを提供しているお店も多く、これだけでは売上に限界がきてしまいます。

ペット用のおもちゃや素材にこだわったドッグフードなど、物販にも力を入れて、カフェ以外でも収入を得られるような仕組みを構築しましょう。

ドッグカフェ開業向けの事業計画書テンプレート(無料)

こちらから自由にお使いいただけるので、ぜひご活用ください。

・カフェ/喫茶店の事業計画書・創業計画書テンプレート・作成例

・トリミングサロンの事業計画書・創業計画書テンプレート・作成例

必要な資格や届出などを知ってドッグカフェを開業しよう

ドッグカフェの開業には、飲食店営業許可や食品衛生責任者の設置が必要です。また、形態によっては第一種動物取扱責任者の登録などが必要になることもあります。今回紹介した必要な準備を整えた上で開業準備を進めていくようにしましょう。

よくある質問

ドッグカフェの開業に必要な資格・届出は?

ドッグカフェの開業には飲食店営業許可と食品衛生責任者の設置が必要で、必要に応じて第一動物取扱業の登録・動物取扱責任者の選任、農林水産省への届出を行います。詳しくはこちらをご覧ください。

ドッグカフェの開業に必要な費用は?

店舗取得費、内装工事費、店舗設備費、調理器具費、広告宣伝費などが必要です。詳しくはこちらをご覧ください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

会社設立の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

就労継続支援B型で開業するには?事業計画から指定申請、つぶれるリスクまで解説

近年、多様な働き方を支える社会的な需要の高まりを受け、就労継続支援B型事業所の開設に関心が集まっています。障害のある方が自分のペースで働き、社会参加を実現するための重要な拠点ですが…

詳しくみる個人事業主・フリーランスも再就職手当をもらえる?受給条件、開業届のタイミング、申請方法を解説

会社を退職し、個人事業主(フリーランス)として開業する場合でも、一定の要件を満たせば再就職手当を受給できます。 再就職手当とは、失業手当(基本手当)の受給資格者が、支給残日数を一定…

詳しくみる投資顧問会社を設立するには?開業に必要な資格・登録手続きから禁止行為まで解説

個人の資産形成への関心が高まる現代において、専門的な知見で投資家を支える投資顧問の役割はますます重要になっています。自身の相場観や分析能力を生かし、顧客の資産形成に貢献したいと考え…

詳しくみる宮城県の開業届の提出方法(ネット・郵送)税務署一覧まとめ!

宮城県で開業届を提出する際は、ご自身がお住まいの地域を管轄する宮城県内の税務署に提出する必要があります。 開業届は、事業所得や、不動産所得・山林所得が発生するような事業を開始をした…

詳しくみるWebライターは開業届が必要?個人事業主になるメリットや書き方を解説!

Web上に掲載する記事を執筆し報酬を得る方を「Webライター」と呼びます。パソコンやスマートフォン、タブレットを使っていつでも作業できることから、在宅ワークや副業などでも人気の職種…

詳しくみるフリーランスが相談したい悩みを解決するサービス一覧!相談窓口や税金対策も

フリーランスは正社員のような社会保障や固定給を受けられる保証がなく、総務や税金関係の作業をすべて自分で行わなければなりません。トラブルがあったときの相談先はもちろん、バックオフィス…

詳しくみる