- 作成日 : 2025年3月3日

新設分割契約書とは?ひな形をもとに書き方・例文を解説

新設分割契約とは事業を新しい会社に継承させる際に締結する契約です。企業合併やM&Aの一つの手段として新設分割が行われる場合がありますが、その際に権利義務の承継を明確化する重要な契約書です。

本記事では新設分割契約書の書き方のポイントや具体例、レビュー時の注意点を紹介します。

▼新設分割契約書のひな形・テンプレートを無料でダウンロードいただけます。

目次

新設分割契約とは?

新設分割とは、会社が一部の事業や資産を切り離し、新規に設立した会社へ承継する制度です。例えばA社とB社が合併する際に、新しくC社を作り、そこにA社・B社の事業の一部もしくは全部を移します。

新設分割契約は、その分割プロセスにおいて必要な条項や項目を定める契約書であり、会社法第757条では、合併する会社の間で必ず締結しなければならないと定められています。

新設分割を行う場合は、「どの事業や資産をどのように承継させるか」を具体的に記載しなければなりません。

法的効力を持つ書面である新設分割契約書を取り交わすことで分割手続きが円滑に進み、将来のトラブル防止につながります。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

電子契約にも使える!契約書ひな形まとめ45選

業務委託契約書や工事請負契約書…など各種契約書や、誓約書、念書・覚書、承諾書・通知書…など、使用頻度の高い45個のテンプレートをまとめた、無料で使えるひな形パックです。

実際の契約に合わせてカスタマイズしていただきながら、ご利用くださいませ。

【弁護士監修】チェックリスト付き 改正下請法 1から簡単解説ガイド

下請法の改正内容を基礎からわかりやすく解説した「改正下請法 1から簡単解説ガイド」をご用意しました。

本資料では、2025年改正の背景や主要ポイントを、弁護士監修のもと図解や具体例を交えて解説しています。さらに、委託事業者・受託事業者それぞれのチェックリストを収録しており、実務対応の抜け漏れを防ぐことができます。

2026年1月の施行に向けて、社内説明や取引先対応の準備に役立つ情報がギュッと詰まった1冊です。

弁護士監修で分かりやすい! 契約書の作り方・書き方の教科書

弁護士の南陽輔氏(一歩法律事務所所属)が監修している「契約書の作り方・書き方の教科書」ガイドです。

契約書作成の基本知識、作成の流れ・記載項目、作成時の注意点・論点が、分かりやすくまとまっています。手元に置ける保存版としてぜひご活用ください。

自社の利益を守るための16項目 契約書レビューのチェックポイント

契約書レビューでチェックするべきポイントをまとめた資料を無料で提供しています。

契約書のレビューを行う企業法務担当者や中小企業経営者の方にもご活用いただけます。

新設分割契約を交わすケース

事業を第三者に継承させる場合

まず挙げられるのは事業を第三者に譲渡するケースです。

新しい会社を作ってそこに事業を移し、譲受側がその会社の経営を行うといったケースで新設分割契約を締結します。

事業の一部を切り離して新規法人を設立する場合

企業が成長戦略や経営効率化を図るために、ある部門だけを分割して新しい会社を設立するケースがあります。

例えば、製造部門を本体から切り離し、新設法人として独立させるなどの場面で、新設分割契約を結びます。

グループ内再編で会社分割を行う場合

グループ内の組織再編として新設分割を行い、新規事業会社を設立するケースも考えられます。

株主構成や資産承継範囲を整理し、将来的な資金調達やLP向け投資をしやすくするなどが目的となることもあります。

締結しないケース

新設分割ではなく吸収分割を選択する場合は、分割先が既存会社であるため「新設分割契約」は不要です。

また、単なる子会社化や株式譲渡で事業譲渡を行う場合も、新設分割契約は締結しません。

新設分割契約の流れ

主に以下のような流れを経て新設分割契約書を締結します。

1.分割計画の策定

分割対象事業や資産・負債を具体的に決定し、経営戦略を整理します。

2.関係者との協議・レビュー

株主や取締役会などで新設分割の内容を検討し、合意を形成します。

3.新設分割契約書(案)の作成

分割会社と新設会社で承継項目や対価などの条項を盛り込みます。

4.株主総会などでの承認

新設分割契約書案を株主に説明し、承認を得ます。

5.契約の締結・法的効力の発生

新設分割契約書に両当事者が署名押印を行い、規定の手続きを完了させると、会社法上の効力が発生します。

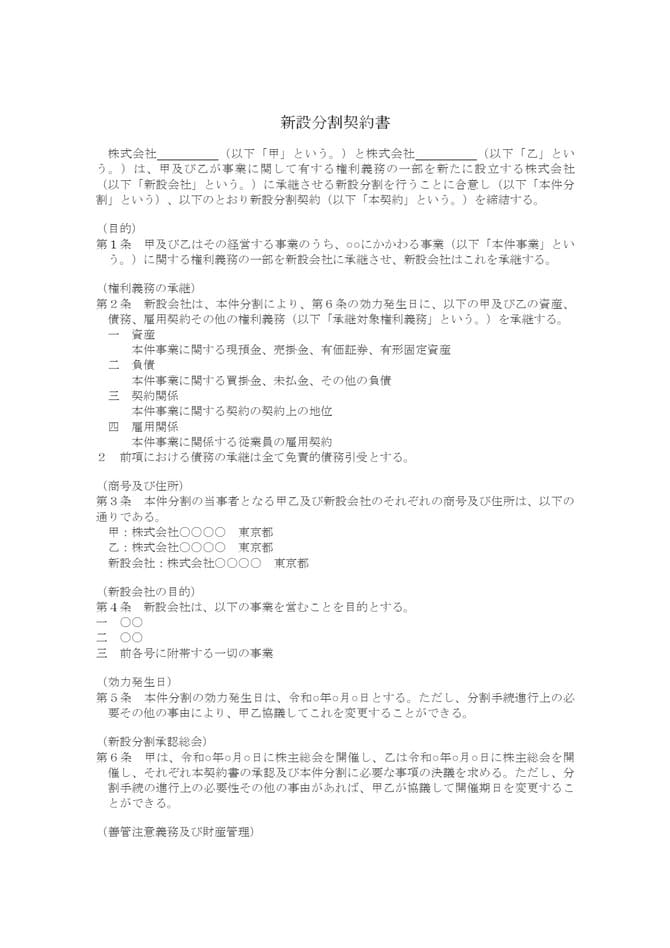

新設分割契約書のひな形・テンプレート

新設分割契約書のテンプレートを使用することで、より具体的な書き方を把握でき、作成しやすくなります。以下のリンクから無料テンプレートをご利用ください。

新設分割契約書の書き方や例文

ここからはひな形をもとに、新設分割契約書の条項や項目をどのように記載するかを解説し、具体例を挙げながら、書き方のポイントを紹介します。

契約の基本事項(冒頭部分)

契約の冒頭で、契約当事者と新設会社の設立の趣旨を明確にします。

新設分割の目的を簡潔に定義し、本契約が何を規定するものかを明示することで、契約の前提を理解しやすくなります。

目的

新設会社が承継する事業の範囲を明確にしましょう。

どの事業が対象となるのかを特定し、承継される権利義務の内容を明確に記載することで、見解の相違やトラブルを防ぐことができます。

権利義務の承継

新設会社が引き継ぐ資産・負債・契約・雇用関係を明示しましょう。

特に「免責的債務引受」を明記することで、承継後に分割会社が責任を負わないことを確定し、リスクを軽減できます。

商号および住所

契約当事者と新設会社の正式名称と所在地を記載しましょう。

会社登記や契約の正当性を確保するために不可欠であり、正確な情報を記載することが求められます。

新設会社の目的

新設会社が営む事業を具体的に定めます。会社定款と一致するように記載し、承継する事業だけでなく、将来的な事業展開も考慮した内容にすることが望ましいでしょう。

効力発生日

新設分割の効力が発生する日を明確に定めましょう。分割手続の進行状況に応じて変更できるよう、柔軟性を持たせる条項も加えておくと後から調整しやすいでしょう。

新設分割承認総会

新設分割を実施するために、株主総会の承認が必要であることを明記しましょう。開催日程の変更が可能な条項を設けることで、予期せぬ遅延にも対応しやすくなります。

善管注意義務および財産管理

効力発生日までの期間、契約当事者が業務を適切に管理する義務を規定します。財産に重大な影響を与える場合には事前の合意が必要であることを明示し、透明性を確保する必要があります。

競業避止義務

新設会社に承継した事業に関して、甲・乙が競業行為(新設会社と類似した事業を行うこと)をしないことを定めましょう。競争を防ぐことで、新設会社の事業の安定化を図れます。

分割条件の変更および契約解除

天災などの不可抗力や、事業環境の大幅な変化により、契約条件を変更または分割を中止できる条項を設けましょう。これにより、予測不能なリスクへの対応が可能となります。

本契約の効力

株主総会の承認や法令上の手続きが完了しない場合、本契約が無効となることを定めましょう。これにより法的な整合性を確保し、無効時のリスクを最小限にできます。

秘密保持

本契約に基づき知り得た情報を第三者に漏えいしないよう義務を定めましょう。

規定外事項

契約書に記載のない事項が生じた場合、契約当事者が話し合って、誠実に対応することを定めます。この条項により、未確定事項にも柔軟に対応できるようになります。

契約成立の証

契約の成立を証するため、契約書を作成し、両当事者が署名押印または電子署名をすることを規定します。ここに署名押印した時点で契約書の内容に同意したと見なされます。

新設分割契約書を書くうえでの注意点

新設分割契約書を作成する際には以下のような点に留意しましょう。

承継対象の明確化

新設分割では、承継される事業の範囲や資産・負債を明確に記載することが必須です。

承継対象が不明確だと、分割後に「どの資産・契約がどの会社に属するのか」が不明瞭になり、契約トラブルや事業運営上の混乱を引き起こす可能性があります。

承継する資産(現預金、不動産、有価証券など)と負債(買掛金、未払金など)を詳細に記載しましょう。

従業員がどの会社に所属するのか明確に記載することで、労働法上の問題回避につながります。

効力発生日の設定と柔軟な変更規定

新設分割の効力発生日(分割が正式に発効する日)は明確に定める必要があります。

しかし、手続きが予定通り進まないケースも多いため、柔軟に変更できる条項を設けておくことが重要です。

競業避止義務の設定

新設分割後、分割会社と新設会社が同じ市場で競争するリスクを防ぐため、競業避止義務を明記することが必要です。

競業避止義務を適切に設定しないと、新設会社が事業を継続しにくくなる、顧客や取引先を奪い合うといった事態が生じる可能性があります。

新設分割契約書の保管期間・保管方法

会社法では、会社の重要な書類は原則として10年間保管しなければならないと定められています。新設分割契約書も将来的な紛争防止の観点から、最低でも10年間の保管が望ましいです。

保管方法は紙でも電子データでも構いませんが、電子保存を行う場合は電子帳簿保存法の要件を満たす必要があります。

新設分割契約書の電子化は可能?

新設分割契約書は、電子契約システムを利用することで電子化できます。電子署名やタイムスタンプを導入すれば、紙の契約書と同等の法的効力を持つと一般的に解釈されています。ただし、登記申請などは現行制度上、紙ベースが中心の場合もあるため、電子契約と併用する形が現実的です。

新設分割契約書で円滑な会社分割を実現しよう

新設分割契約書は、会社分割による事業承継や資本構成の変更などを明確に定めるために重要な書面です。トラブル防止や利害関係者への説明にも役立つため、法的要件を満たす形で作成・保管することが欠かせません。必要に応じて専門家のレビューを受けながら、円滑な会社分割の実現を目指してください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

契約の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

契約書レビューの費用相場は?料金を抑える方法や依頼の流れも紹介

契約書レビューとは、契約書に潜む法的なリスクや自社に不利な条項がないかを確認する重要な作業です。このレビューにかかる費用について、具体的な相場が分からずお悩みではありませんか?安心して取引を進めるために不可欠な契約書の確認ですが、その料金は…

詳しくみる債務免除証書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説

債務免除とは、債権者が債務者に対して、借金の返済義務などを免除することを指します。そして債務免除証書は、この債務免除の事実を書面化した文書です。 本記事では債務免除証書を作成する事業者向けに、この文書のひな形を用いて具体例とともに記載内容や…

詳しくみる写真掲載承諾書とは?効力や書き方・例文(無料テンプレート)

「写真掲載承諾書」は、被写体となった人物からその写真の使用について承諾を得るための文書です。 この承諾書の作成が望ましいケースや記載すべき内容、作成時の注意点などを、企業の広報活動やSNS運用に携わる方々に向けて本記事で解説をします。無料の…

詳しくみる融資枠契約書とは?ひな形をもとに書き方やレビューのポイントを解説

金融機関から融資を受ける際には、融資枠契約書を締結することがあります。この記事では融資枠契約の意味や記載すべき項目、融資枠契約書作成時のポイントや注意点について、ひな形を交えて解説します。 融資枠契約書とは 融資枠契約書は金銭を貸し借りする…

詳しくみる借地契約期間満了前の借主の更新請求書とは?ひな形をもとに書き方を解説

借地契約期間満了前の借主の更新請求書とは、文字通り、借地契約を更新するため、借主から貸主へ送付する請求書のことです。 借地権には法律上いくつかの区分がありますが、中には借主からの請求により更新を行えるものが存在します。本記事では、借地権の基…

詳しくみる請負契約とは?委任契約の違いやメリット、収入印紙などをわかりやすく解説

請負契約は、仕事の完成を目的とする契約です。請負契約をスムーズに締結し、当事者間でトラブルの発生を防ぐためには、請負契約がどのような契約形態かをしっかり理解し、業務委託契約や他の形態である委任契約、準委任契約との違いを押さえておくことが重要…

詳しくみる