- 更新日 : 2024年8月30日

ソフトウェア販売代理店契約書とは?ひな形をもとに書き方や項目、注意点を解説

ソフトウェア販売代理店契約書とは、メーカーが販売代理店に自社のソフトウェアの販売を許諾・委託する際に締結する契約書です。契約書には、ソフトウェアの機能や使用の許諾、禁止事項などを記載します。

本記事では、企業の法務担当者に向けて、ソフトウェア販売代理店契約書の概要や書き方のポイント、記載する項目、具体例などを解説します。

目次

ソフトウェア販売代理店契約とは

そもそも販売代理店契約とは、製品の製造元であるメーカーが、自社製品を市場に広めるため、販売代理店に販売を委託または許諾を与える契約です。契約を結ぶことで、メーカーは製品の販路を拡大でき、販売代理店は大規模な受注や市場での知名度を上げる機会を得られます。

このような販売代理店契約の一形態として、ソフトウェア販売代理店契約があります。

ソフトウェア販売代理店契約とは、メーカーが販売代理店に自社のソフトウェア製品の販売を許可または販売業務を委託する契約です。この契約を通じて、ソフトウェアの提供条件やサービス内容、両者の責任範囲などを明確にできます。

ソフトウェア販売代理店契約書には「仕入れ型」と「紹介型」の2種類があります。

| ソフトウェア販売代理店契約の種類 | 内容 | バグや不具合の対応責任 | エンドユーザーの代金不払いのリスク |

|---|---|---|---|

| 仕入れ型 | 販売代理店がエンドユーザーとサービスの提供を契約 | 販売代理店が負担 | 販売代理店が負担 |

| 紹介型 | サービス提供会社がエンドユーザーと直接契約 | サービス提供会社が負担 | サービス提供会社が負担 |

「仕入れ型」では販売代理店の負う責任が「紹介型」に比べて重くなる傾向にあります。

また、ソフトウェアだけでなく、ハードウェアに関しても同様の販売代理店契約が存在します。

ソフトウェア販売代理店契約を結ぶケース

ソフトウェア販売代理店契約を結ぶ場合、以下のケースが考えられます。

- パッケージソフトウェアの販売

- SaaSの販売

まず、パソコンにインストールして使用するパッケージソフトウェアの販売です。販売管理ソフトや勤怠管理ソフト、会計ソフトなどが挙げられます。ソフトウェアをユーザーに提供する際には、ライセンスの販売を伴いますが、一度購入すると、ユーザーが利用しなかったとしても返金はありません。

また、SaaS(Software as a Service)と呼ばれるソフトウェアを扱うケースもあります。SaaSは、クラウドサービス事業者が運用するソフトウェアで、ユーザーはインターネットを通じてアクセスし利用できます。

SaaS製品を市場に提供する際、開発元がもつ営業リソースには限りがあるため、販売代理店を活用して販売活動を展開することもあります。

この場合、販売代理店がプロダクトの仕様変更を承認するかどうかなど、さまざまな課題が生じる場合があります。SaaSの特徴として、販売代理店が顧客のニーズに応じてソフトウェアを日々更新し、最新の技術を取り入れる必要があるためです。

ソフトウェア販売代理店契約を結ぶ際は、多種多様なケースが考えられるため、自社と取引先の取引内容をしっかりと把握し、契約を締結しましょう。

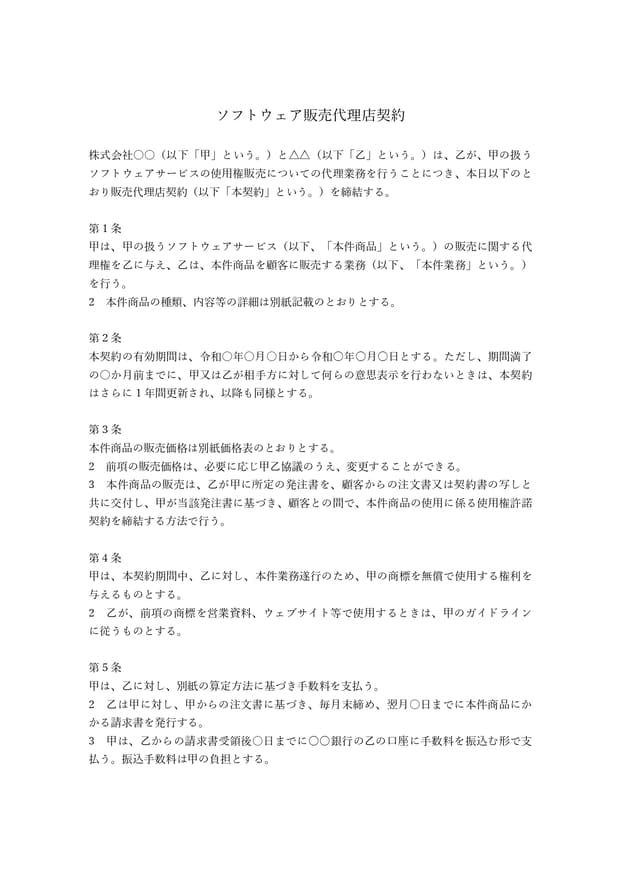

ソフトウェア販売代理店契約書のひな形

ソフトウェア販売代理店契約を結ぶ際は、正確かつ法的根拠のある内容の記載が重要です。これにより、契約後に生じるトラブルを避けられるでしょう。マネーフォワードでは、ソフトウェア販売代理店契約書のテンプレートを提供しています。中小企業を対象に法務相談を行ってきた弁護士が監修しているテンプレートです。

テンプレートを活用することで、ソフトウェア販売代理店契約をスムーズに作成できるため、ぜひ利用してみてください。

ソフトウェア販売代理店契約書に記載すべき内容

ソフトウェア販売代理店契約書には、さまざまな条項を記載する必要があります。例えば、ソフトウェアの内容や再許諾権の規定などです。使用料についての項目も明記して、支払金額や支払期限を定められます。また、権利違反を防ぐためにも、禁止事項の条項を明記してください。

本項では、契約書の抜け漏れをなくしトラブルを防ぐために、ソフトウェア販売代理店契約書に記載するべき内容を解説します。

ソフトウェアの内容

ソフトウェア販売代理店契約書に記載すべき事項として、以下のようなソフトウェアの内容を記載しましょう。

- 製品名

- 型式

- バージョン

- 機能

また、ソフトウェアの内容を別紙に表形式で整理しておくと、見直す際に確認しやすくなります。

再許諾権(サブライセンス)の規定

再許諾権(サブライセンス)に関する規定もソフトウェア販売代理店契約書に記載してください。再許諾権は、販売代理店が顧客に対して、対象ソフトウェアのサブライセンス(権利者から使用許諾を受けた使用者が、第三者に使用を許諾する契約)を発行する権利を与える内容を記載します。そのため、販売代理店が顧客に与えられるサブライセンスの条件を事前に明記することが求められます。

さらに、販売代理店がエンドユーザーと結ぶ使用許諾条件に関して所定のものを使用する点を定めましょう。理由は、販売代理店が独自にライセンス条件を定めてエンドユーザーにライセンスすることを防ぐためです。

このように、サブライセンスについての詳細を契約書に盛り込むと、販売代理店と顧客間での明確な取り決めが可能になり、トラブルを防げるでしょう。

販売代理店による使用の許諾

ソフトウェア販売代理店契約書には、エンドユーザーだけでなく販売代理店にも使用の許諾を行う項目も含める必要があります。

販売代理店が使用方法の習得やエンドユーザーへのデモンストレーション、サポート提供などのためにソフトウェアを使用する場合があるためです。販売代理店の使用を明示的に許可する規定が設けられます。

使用許諾を明確に記載することで、販売代理店の活動をサポートし、顧客への丁寧なサービス提供を可能にします。

使用料

使用料に関する条項も記載してください。販売代理店がメーカーに対して料金を支払い、エンドユーザーから使用料を受け取る流れを明記します。

また、販売代理店がメーカーに支払う使用料に関しては、以下の内容を記載しましょう。

- 料金の算出方法

- 該当期間(設定されている場合)

- 支払額

- 支払期限

このように明示すると、金銭的な取り決めが明確になり、双方の間での誤解を避けられます。

権利の帰属

ソフトウェア販売代理店契約書には、対象ソフトウェアの著作権をはじめとした知的財産権の所在を明確に記載しましょう。

この点は、ソフトウェアがライセンスによって提供されるものであり、販売代理店やエンドユーザーへの権利移転が伴わないという点を明記します。

禁止事項

ソフトウェア販売代理店契約書には、必要と考える禁止事項を網羅的に列挙してください。

例えば、契約の規定に違反するサブライセンスの付与が挙げられます。

また、リバースエンジニアリング(ソフトウェアの構造を解析すること)なども禁止事項に含めましょう。このような活動は、技術情報を不正に明らかにする可能性があるため、明確に禁止する点が重要です。

この措置により、知的財産権の保護を強化し、契約関係を健全に維持できます。

保証条項

ソフトウェアに関する保証の有無や範囲について明確に記載する必要があります。

例として、一定範囲でソフトウェアの保証を行うことを定めます。ただし、保証を提供する場合の条件として、納品から1ヶ月以内に限定し、その責任は代替品への交換に限定するなどの条項を設けることが望ましいです。

また、エンドユーザーや販売代理店の仕様違反があった場合は、責任を負わないなどの文言も記載しておきましょう。

ソフトウェア販売代理店契約書の作成ポイント

ソフトウェア販売代理店契約書を作成する際には、以下3点のポイントを意識しましょう。

- 仕入れ型・紹介型の販売代理店契約を明記

- 紹介型の代理店契約は、契約終了後も報酬が支払われるかを確認

- 禁止事項の確認

まず、販売代理店契約が「仕入れ型」か「紹介型」かを契約書に明記してください。契約の種類によって販売代理店の責任範囲が変わるため、事前にサービス提供会社との間で内容をすり合わせて、契約書に反映させましょう。

また、紹介型の販売代理店契約においては、契約終了後も報酬が支払われるかどうかを確認し、契約書に記載してください。一般的に、顧客がサービスを継続して利用する限り、販売代理店への報酬が継続して支払われる場合が多い傾向です。エンドユーザーがサービスを利用している間、報酬が継続的に支払われる旨を明記しましょう。

さらに、契約書には「競合する同種のサービスを提供したり、他社の販売代理店になったりすることを制限する」内容が含まれる可能性もあるため注意が必要です。

契約期間中や契約終了後に競合サービスの取り扱いを禁止するような条項が設定されているため、これらの条件を事前に確認しておきましょう。

ソフトウェア販売代理店契約書の書き方を理解して、円滑な取引につなげよう

ソフトウェア販売代理店契約書とは、メーカーが販売代理店に対して、自社ソフトウェアの販売や委託をするときに締結する契約です。

契約書には、ソフトウェアの製品名や型式などの情報、使用の許諾、使用料、権利の帰属などの条項を記載します。

ソフトウェア販売代理店契約書を作成する際には、抜け漏れがない内容で記載してください。本記事で紹介したソフトウェア販売代理店契約書のひな形を活用して、取引をスムーズに行いましょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

契約の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

個人情報保護に関する誓約書とは?テンプレートとともに解説

企業がアンケート調査などを行う際、相手に渡す書類に「個人情報保護に関する誓約書」があります。この書類は、どのような意味を持つのでしょうか。ここでは「個人情報保護に関する誓約書」の概要や秘密保持契約書との関係性、誓約書に記載する項目などについ…

詳しくみる【2025年最新】不動産取引の電子契約の流れは?デメリットも解説

2021年に可決したいわゆる「デジタル改革関連法」により、不動産取引の多くを電子契約化することが可能になり、2025年現在不動産取引における電子契約化は急速に進んでいます。しかし、電子契約化のためには、満たさなければならない法律の定めなどが…

詳しくみるシステム開発契約書とは?契約の種類や注意点を解説

一般的に、ソフトウェアやクラウドシステムの設計・構築を行うシステム開発を請け負う際には契約書を交わします。開発するシステムの内容や納品、報酬の支払いについて明記しておくことで、後のトラブルを防ぎやすくなります。 今回はシステム開発契約におけ…

詳しくみる販売店契約とは?代理店契約との違いまで解説

サプライヤーと販売店契約を締結すれば、販売店はサプライヤーが供給する商品・サービスを消費者に販売することができます。 今回は販売店契約の意味や代理店契約・特約店契約との違い、販売店契約のメリット・デメリット、契約書に盛り込むべき項目について…

詳しくみる会計参与契約書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説

会計参与契約書のひな形会計参与契約書とは、株式会社で会計参与を選任する際に締結される契約書で、その職務や作成書類の詳細などを定めます。締結は法律上の義務ではありませんが、責任範囲の明確化や、後々のトラブル防止のためにも定めておくことが望まし…

詳しくみる契約書の訂正にスペースがない!二重線・訂正印、再作成など訂正方法まとめ

契約書の誤りを見つけた時、訂正印を利用するなどして修正する方法が考えられます。しかし訂正印を押すスペースがないケースもあるでしょう。そのような時には改めて契約書を作成するなど状況に応じた対応が必要です。 当記事で契約書を訂正する方法をまとめ…

詳しくみる