- 更新日 : 2024年8月29日

雇用契約の更新手順をケース別に解説!契約書の作り方や注意点は?

有期雇用で従業員を雇っている場合、一定期間を経過するたびに契約更新の判断を行います。無期雇用の労働者に関しても、労働条件の変更などを求めて更新を行うことがあります。その際の更新は会社が自由にできるものではなく、各種法令に従わないといけません。どのような手順で更新するのか、注意点などをまとめました。

目次

雇用契約を更新するのはどのタイミング?

期限のある雇用や期間を定めない雇用など、雇用の在り方は多種多様です。まずは「更新の有無」と最も密接に関わる有期雇用(契約社員などの期間の定めがある雇用)に関する更新のタイミングについて見てみましょう。

有期雇用に関しては、あらかじめ雇用の期間が決まっているため、その時期を迎えることで雇用契約は終了します。しかし雇用契約の更新を繰り返すことで雇用を続けるケースも少なくありません。

雇用契約上はその都度雇用終了が予定されているものの、労働者としては雇用が継続されてきた実績があると、今後も継続して働くことができるとの期待を抱くものです。しかしその期待に応えず突然契約の更新をせずに退職させる、いわゆる「雇い止め」が起こることもあります。

雇い止めがきっかけで会社と従業員とのトラブルに発展する可能性がありますし、労働者にとってはそもそもの生活に支障を来す恐れもあります。そこで労働基準法第14条第2項の次の規定に基づいて、厚生労働省は、雇い止めなどに関する基準を設けています。

厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項その他必要な事項についての基準を定めることができる。

その基準の1つとして、雇い止めの予告に関して使用者は、有期雇用の契約を更新しないなら、少なくとも期間満了の30日より前に予告しないといけない、というルールが掲げられています。

※事前に契約を更新しないことが明確になっている場合は除く。

ただしこのルールが適用されるのは労働者が次のいずれかの条件を満たす場合です。

- すでに3回以上の更新がされている

- 1年以下の有期雇用が反復的に更新されて、最初の契約締結から、継続して通算1年を超える

- 1年を超える期間で契約が交わされている

全ての労働者に対して30日以上前の予告が求められているわけではありませんが、有期雇用の更新のタイミング(更新をしないことを決めるタイミング)としては、契約期間満了の30日より前に行うのがよいといえるでしょう。

また、トラブルを避けるためには、有期雇用の労働者に対して必要以上に更新を期待させるような言動を行わないことも重要です。

なお、正社員は無期雇用(期間の定めがない雇用)契約に基づく労働者です。そのため特定のタイミングで契約の更新を行う必要はありません。

雇用契約を更新する流れをケース別に解説

雇用契約の更新をするときには、「労働者との話し合い」「会社と労働者の合意」「労働条件通知書の作成と交付」を進めることになります。また、上述の通りこれらの手続きは更新をしない可能性を考慮して、契約期間満了の30日以上前に行っておくべきです。

契約内容を変更せずに更新する場合

雇用契約を更新するとき、契約内容を変更しない場合であっても、新たに雇用契約書を作成することが望ましいといえます。また労働条件通知書に関しては初回の契約時同様に各種条件を明示した書面を交付しないといけません。

有期雇用の更新において主に明示すべき事項は以下の通りです。

- 契約期間

- 更新の有無

- 更新の判断基準

- 就業の場所

- 従事すべき業務の内容

- 始業、終業の時刻、休憩時間、就業時転換、所定時間外労働の有無に関する事項

- 休日、休暇、賃金、退職に関する事項 など

期間に余裕を持って労働者と協議し、契約満了の30日以上前には作成した労働条件通知書を交付しましょう。

この手続をおろそかにしていると、労働者に「毎回更新されるもの」という期待を持たせかねません。そのため毎回更新手続はしっかり行うようにしましょう。

更新タイミングで契約内容を変更する場合

労働者の同意を得られれば、労働条件を変更できます。その際、雇用契約の「更新の基準」に関しても、その他の労働条件と同様に変更できます。

ただし、当然ながら最低賃金や労働時間、休日に関することなど、労働基準法に反する内容には変更できません。労働基準法に定められている事項については、労働者の同意があっても変更は認められません。

また、賃金の減額など労働者に不利益な変更を求める場合、その変更に合理性があることや、変更内容に関する適切な説明を行う必要があります。

同意を得られれば、変更内容を反映させた雇用契約書、労働条件通知書を作成し、労働者に交付しましょう。

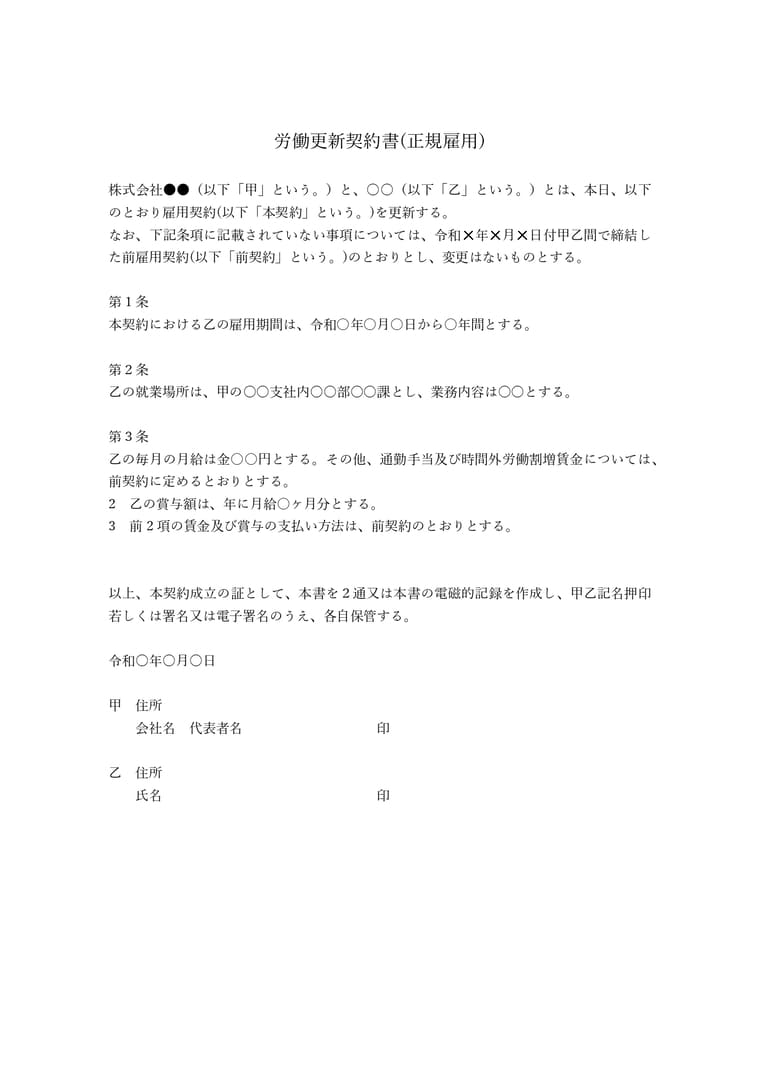

労働更新契約書のひな形

雇用契約の更新をするときは、契約書を作成しましょう。作成にあたってはひな形を活用すると効率的です。こちらのURLからひな形をダウンロードできます。

※必要に応じて修正を加えつつ適切な形に調整してください。

労働更新契約書に記載すべき内容

労働契約を更新する契約書の作成はそれほど難しいものではありません。現在の働き方、待遇と大きな差がなければシンプルな内容になります。

ひな形をもとに、次のように要点をまとめられます。

| 前文 | 雇用契約を更新する旨を明記する。 変更のない部分については前回取り交わした契約書を参照の上、変更がない旨を明記する。 |

|---|---|

| 雇用期間 | 期間の定めがある場合は、その期間を明記する。 |

| 就業場所等 | 就業場所、部署、業務内容について明記する。 |

| 賃金 | 変更があるときは賃金の額あるいは計算方法を明記する。賞与や支払方法についても同様。 |

| その他 | 契約書一般同様に後文を記載。 当事者にあたる甲乙について、それぞれの記名押印欄を設ける。 |

雇用契約を更新する際の注意点

雇用契約更新にあたっては、次の点に注意しましょう。

契約を更新しないときの通知

期間満了の30日以上前に通知を行いますが、その際の通知は書面で行うのが原則です。また本人が更新しないことを確実に認識できるよう、口頭でも伝えておきます。さらに、なぜ更新しないのか、丁寧な説明を心がけるようにします。

契約期間についての配慮

労働契約法は、「1回以上の更新、かつ1年を超えて継続的に雇用」している労働者との更新では、契約期間をできるだけ長くすることを求めています。

更新後の契約内容の明示

契約継続・終了の予測可能性を高めて紛争防止につなげるという観点からは、①更新の有無、②契約更新の基準に関する明示が特に大事です。

①については「自動的に更新する」「更新する場合がある」「更新はしない」などと記載し、②については、次のような形で記載します。

- 期間満了時の業務量に応じて判断する

- 勤務態度や成績で判断する

- 労働者のスキルから判断する

- 会社の業績、経営の状況に応じて判断する

- 業務の進捗に応じて判断する

※「更新はしない」とするとき、更新の基準の明示義務はありません。

無期転換ルールへの対応

有期雇用が反復的に更新されて通算5年を超えるとき、労働者から無期転換の申し込みを受けると、無期雇用に転換しないといけなくなります(労働契約法第18条)。現状、この無期転換ルールが適用されなくても、将来的に適用されることも想定して対応を進めておくことが大事です。

雇用形態を変更する場合の手順は?

契約更新のタイミングで、雇用形態を変更することも可能です。例えば有期雇用から無期雇用、いわゆる正社員になることができ、この場合は契約の「更新」ではなく「転換」などと表現されます。

無期転換の際にも原則は当事者間の合意に基づきます。会社と労働者側が納得することで転換できます。

ただし「無期転換ルール」が適用される場合、この原則に従うことなく転換が起こります

手続きとしては、有期雇用の通算期間が5年を超えていることを前提に、労働者から申し込みを受けるところから始まります。労働者が無期転換の申し込みをすると、会社側はそれを承諾したものと見なされますので、別途会社が同意の意思表示をしなくても無期雇用の契約が成立します。

無期雇用に転換したとき、別段の定めがなければ直前の有期雇用における労働条件と同一になります。別段の定めを置くことで労働条件は変更できますが、同じ会社に勤める別の労働者との間で、不合理に労働条件を相違させてはいけません。

雇用契約の更新は交渉のタイミングや無期転換ルールに注意

雇用契約の更新は、会社と労働者双方の同意に基づいて行われるものです。更新にあたり一方的に労働条件を変えることはできません。また、更新をしない場合は期間満了の30日以上前に行うようにし、更新をする場合には条件が変わらないときでも再度雇用契約書と労働条件通知書を作成・交付しましょう。

また、有期雇用の期間が通算して5年を超える場合、労働者からの申し込みにより無期雇用に転換することもあります。

労働更新契約書の作成ポイント

雇用契約の更新にあたって契約書を作成するときは、特に「前回との差」に着目することが大事です。

前回から変更される部分が多いときはその分契約書に記載すべき条項も増えます。変更しない部分に関しては前回の契約内容を参照して省略することもできますが、変更のある部分については漏れのないよう丁寧に条文を作成しなくてはなりません。

また、変更をしていないルールに関して何も触れずスルーするのではなく、変わっていない旨の明記をすることは大切です。労働者側が「結局〇〇については前のままだろうか。それとも何か変わったのだろうか」と混乱させてしまう可能性があります。

そのため変わったこと・変わっていないことがわかりやすく読み取れるようにしておきましょう。

なお、当然ですが更新の場面でも労働基準法を下回る待遇にすることは認められません。

法改正の内容をチェックのうえ、更新手続を進めよう

雇用契約に関しては法令で労働者が手厚く保護されています。正社員だけでなく有期雇用の労働者、契約社員やアルバイトなどにも労働法は適用されますし、契約更新の場面でも注意が必要です。

近年は法改正もあり、今後さらに改正法が施行されることも考えられます。違法とならないよう、常に最新の情報をチェックしておくことが大事といえます。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

契約の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

製作物供給契約とは?契約時に定めるべき事項をひな形とともに解説

製作物供給契約とは、製品の製作及び譲渡(納品)を委託する契約です。民法でいう請負契約に類似する性質を有しますが、民法や商法の規定との違いもありますから、具体的かつ明確な事項を記載した契約書が不可欠です。今回は、製作物供給契約を締結する際に定…

詳しくみる金銭消費貸借兼抵当権設定契約書とは?ひな形をもとに書き方を解説

「金銭消費貸借兼抵当権設定契約書」とは、お金の貸し借りをすると同時に抵当権を設定するときに作成する契約書のことです。 特に大きな金額をやり取りするときには貸主にもリスクがありますので、担保として不動産に抵当権を設定して滞納した際の返済にあて…

詳しくみる賃料減額請求書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説

「賃料減額請求書」とは、賃貸借契約に基づく賃料について減額を求める文書のことです。契約時に取り決めた賃料を支払い続けるのが基本ですが、減額を求めるのがいけないわけではありませんし、減額が認められることもあります。 そのような場合に作成する賃…

詳しくみる店舗賃貸借契約書とは?ひな形と合わせて記載事項や注意点を解説

コロナ禍で、独立・開業に興味を持つ人が増えているようです。実店舗を持つのであれば、物件を探して店舗賃貸借契約を締結しなければなりません。 一方、店舗物件の賃貸業は利回りが比較的安定しているといわれており、投資目的の人にも注目されています。 …

詳しくみる入社や出向、退職手続きに必要な契約書まとめ!無料のひな形も紹介

企業の人事・労務担当は、従業員の入社や出向、退職時にさまざまな契約書を取り交わします。各場面で必要な契約書にはどのようなものがあるか、それぞれの記載すべき項目は何かなどを正しく把握しておきましょう。本記事では、入社や出向、退職の手続きに必要…

詳しくみるSNS掲載承諾書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説

SNS掲載承諾書とは、写真や動画の被写体となる人、あるいは作品などの制作者から、SNSに掲載することを承諾してもらうための書面です。SNSに第三者の姿や制作物が入っている写真や動画を無断で投稿すると、後々大きなトラブルにも発展しかねません。…

詳しくみる