- 更新日 : 2025年4月11日

契約管理とは?メリットやポイント、システムの選び方を解説

契約管理とは、契約書を一元管理し、契約内容や期限などを必要な時にすぐ参照できるようにすることです。契約関連のトラブルを防ぐためには、契約管理を徹底することが大切です。

今回は、契約管理のメリットや重要なポイント、便利な契約管理システムの選び方などを解説します。契約書の管理に課題を感じている方は、ぜひ参考にしてください。

目次

契約管理とは

契約管理とは、契約書を一元管理し、契約内容や有効期限などをすぐに参照できるようにすることです。

契約書は主に営業担当者がやり取りし、法務担当者や総務担当者が確認・承認します。契約書には複数の担当者が関わるため、バラバラに管理すると契約書が社内に散らばってしまいます。契約内容を確認したい際や契約更新の際、必要な契約書を探し出すのが難しくなってしまうでしょう。

そこで重要なのが契約管理です。契約管理を徹底し、いつでも内容を参照できるようにしましょう。

契約管理に注力するメリット

契約管理に注力することには、以下のようなメリットがあります。

- 機密情報の漏えいを防止できる

- 既存の契約書を検索しやすくなる

- 契約更新のタイミングを正確に把握できる

- 内部統制を強化できる

それぞれ見ていきましょう。

機密情報の漏えいを防止できる

契約書を一元管理することで、契約書の記載されている機密情報が漏えいするリスクを防止できるのがメリットです。

契約書を担当者が個人で保管してしまっている場合は、契約書を紛失したり、盗難に遭ったりする可能性があります。契約書には取引に関する重要な情報が記載されています。機密情報が漏えいすれば、社会的信用が失墜し、被害を受けた相手方から損害賠償請求されるリスクも否定できません。

情報漏えいのリスクを防ぐためにも、契約書を一元管理しましょう。

既存の契約書を検索しやすくなる

契約管理により、契約書を検索しやすくなるのも大きなメリットです。

一度締結した契約書の内容の確認が必要になる場面は少なくありません。たとえば、取引中にトラブルが発生した場合は、契約書を見直して契約解除や損害賠償のルールを確認する必要があります。また、同じ取引先と別の契約を締結する場合は、過去の契約内容との整合性を確認しなければなりません。

契約書をバラバラに管理していると、必要な契約書を探すのに時間がかかってしまうでしょう。

契約管理を徹底することで、必要な契約書を簡単に検索して参照できるようになります。

契約更新のタイミングを正確に把握できる

契約更新のタイミングを正確に把握できるというメリットもあります。

契約の中には、期限までに解除しない限り自動で更新されるものもあれば、更新手続きをしなければ契約が解除されてしまうものもあるでしょう。契約書をずさんに管理してしまうと、契約期限や更新手続きの有無を把握するのが難しくなります。結果、不要な契約を再度更新してしまったり、契約が解除されて取引先とのトラブルに発展したりするリスクがあります。

このような事態を避けるためには、契約書を適切に管理し、契約更新のタイミングを正確に把握することが欠かせません。

内部統制を強化できる

契約管理を徹底することで、内部統制も強化できるでしょう。

前述のとおり、契約管理を怠ると契約書を紛失してしまう恐れがあります。契約条件に反するできごとが発生した際、契約内容を確認できず、必要な措置を講じられなくなるかもしれません。契約違反に気づかないまま取引を進めてしまう場合もあります。

内部統制を強化するためには、契約書を適切に管理し、契約書関連のトラブルを防ぐことが大切です。契約書の内容や期限をすぐに確認できる体制を整え、契約違反を犯すリスクや訴訟に発展するリスクを防ぎましょう。

契約管理のために押さえておくべきポイント

契約管理を適切に行うためには、以下のポイントを押さえましょう。

- 契約書を一元管理する

- 契約の有効期限や保管期限を管理する

- 契約書管理に関するルールを定める

- セキュリティ対策を徹底する

それぞれ解説します。

契約書を一元管理する

契約管理で特に重要なのは、契約書を一元管理する体制を整えることです。

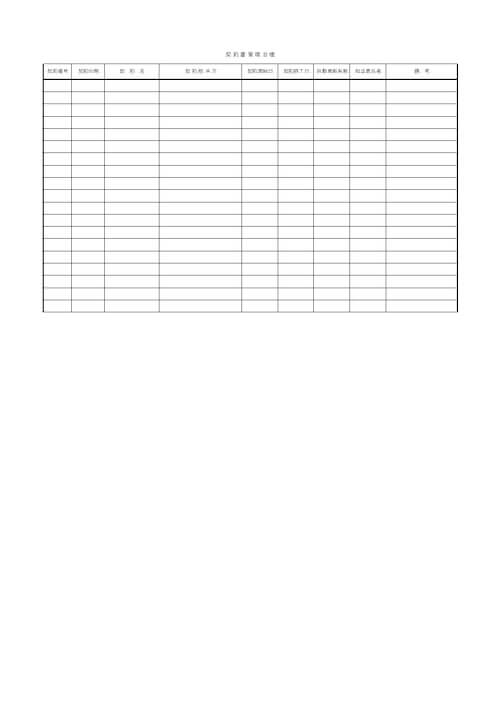

契約書の一覧性を高められるよう、契約管理台帳を作成しましょう。契約管理台帳には、以下の項目を記載することがおすすめです。項目ごとに検索して、必要な契約書にすぐにアクセスできるようになります。

- 稟議番号

- 契約の相手方の社名や氏名

- 契約締結日

- 契約期間

- 取引金額

- 自動更新の有無

- 担当者の部門や氏名

契約書を一元管理するためには、契約管理システムの導入がおすすめです。システム上で必要なデータを簡単に管理でき、契約管理を大幅に効率化できます。契約管理システムについては後述します。

契約の有効期限や保管期限を管理する

契約の期限を管理することも大切です。

契約には有効期限があります。有効期限を管理し、必要な契約は期限内に更新手続きを、不要な契約は自動更新されないよう解約できるようにしましょう。

また、契約書の保管期限を管理することも必要です。会社法では、事業に関する重要な資料に該当する契約書は10年間保管することが定められています。また、法人税法では契約書を7年間保管することが定められています。

保管期間の起算日と期限を管理し、法律に則って正しく保存できるようにしましょう。

契約書管理に関するルールを定める

組織全体で契約書を適切に管理するためには、契約管理に関するルールを定め、社内に周知する必要があります。具体的には、以下のような事項を定めて契約管理規定に盛り込みましょう。

- 契約管理を担当する部署と担当者

- 契約書の作成から確認、承認、保管までのフロー

- 契約書の保管方法や保管場所

- 契約書を取り扱う際のルール(メール送信の方法やパスワードなど)

契約管理は、法務部門や総務部門などの部署が担当するのが一般的です。

契約管理規定が決まったら、社内に周知します。規定を共有するだけではなく、研修を実施するとよいでしょう。

セキュリティ対策を徹底する

契約書を管理する際は、セキュリティ対策が欠かせません。

特に重要なのが、契約書のアクセス制御です。誰でも契約書にアクセスできる状態にしてしまうと、契約書の内容が流出してしまうリスクが高まります。その契約書に関連する従業員のみにアクセス権を付与し、安全な管理体制を整えましょう。

また、契約書の内容が流出した場合に備えて、アクセス履歴やシステムの操作ログなどから流出源を特定できる仕組みを作ることも大切です。

契約管理システムを利用するメリット

契約管理を効率的に行うためには、契約管理システムを利用するのがおすすめです。契約管理システムとは、契約書の一元管理機能や検索機能、電子化機能、作成支援機能などを備えたシステムです。

契約管理システムを利用することで、参照したい契約書を検索機能ですぐに取り出せます。契約管理業務の効率化が可能です。

契約書の電子データ化に対応しているシステムであれば、保管場所にも困りません。

また、部署や担当者ごとに閲覧権限を設定できるものも多く、セキュリティを強化できます。

契約管理システムの選び方

契約管理システムの導入を検討している方に向けて、代表的な契約管理システム5選と、契約管理システムの比較ポイントについて紹介します。

代表的な契約管理システム一覧

代表的な契約管理システムは以下のとおりです。

| 契約管理システム | 特徴 |

|---|---|

| マネーフォワード クラウド契約 | 契約書の作成・申請・承認・締結・保管・管理を一気通貫で行える |

| クラウドサイン型電子契約 | 官公庁や金融機関にも利用されている強固なセキュリティ体制が魅力 |

| 電子印鑑GMOサイン | 業界や部門に特化したサービスを提供しており、それぞれのニーズに細かく対応できる |

| MyQuick | 契約書のほか、取引書類や証跡の管理、ノウハウの共有など幅広い用途に対応している |

| OPTiM Contract | AIが契約書の管理台帳を自動で作成し、契約管理業務を効率化できる |

契約管理システムを比較する際のポイント

自社に合った契約管理システムを選ぶためには、以下のポイントに注目しましょう。

- クラウド型かオンプレミス型か

- 必要な機能が搭載されているか

- 費用は予算内か

- 操作性が高く誰でもスムーズに利用できるか

- セキュリティを強化できる機能が備わっているか

- サポート体制が充実しているか

- ほかのシステムと連携できるか

まずは、クラウド型とオンプレミス型のどちらを導入するか決めましょう。

低コストで気軽に導入したい場合は、クラウド型がおすすめです。自社でサーバーやインフラ環境を用意する必要がなく、スムーズに導入できます。保守やメンテナンスはベンダーが行ってくれるのもメリットです。

一方、自社の業務フローに合わせて柔軟にカスタマイズしたい場合は、オンプレミス型がおすすめです。機能を拡張させたり、既存システムと連携させたりなど、自社にとって使いやすい形にシステムを構築できます。

そのほか、機能性や費用、操作性、サポート体制などをチェックして、契約管理システムを比較検討することが大切です。

契約管理システム活用の成功事例

最後に、契約管理システムを活用して契約管理の効率化を実現した事例を2つ紹介します。

- 契約事務にかかる時間の大幅短縮を実現した事例

- 契約書の電子化で効率化と電子帳簿保存法への対応を実現した事例

契約事務にかかる時間の大幅短縮を実現した事例

1つ目は、契約事務にかかる時間の大幅な短縮に成功した事例です。

キューサイ株式会社さまは、社員500名に対して、2名体制で契約業務を行っていました。そのため、業務が逼迫しており、担当者の業務負担が大きいのが課題でした。

そこで契約管理システムを導入し、契約事務手続きのシステム化を進めました。結果、契約事務にかかる時間を月62.7時間から15時間へと大幅に短縮できたそうです。

参考:月62.7時間から15時間へ!2名体制でひっ迫していた契約業務の大幅な工数削減を実現。

契約書の電子化で効率化と電子帳簿保存法への対応を実現した事例

2つ目は、契約管理システムで契約書の電子化を進め、契約管理の効率化と電子帳簿保存法への対応を実現した事例です。

株式会社日本オープンシステムズさまは契約書の電子化が進んでおらず、押印や製本作業に時間がかかっていました。PDF化して保管していたものの、データとしては活用できておらず、データを探すのに時間がかかっていたといいます。

そこで、契約管理システムを導入して電子化を進めました。その結果、紙ならではの作業やコストを削減でき、業務効率化に成功したそうです。また、検索機能によって必要な契約書をすぐに見つけられるようになりました。

業務効率化と同時に、改正電子帳簿保存法への対応も実現しました。

参考:「もう紙には戻れない」クラウドだからできる契約書の見える化で、電子帳簿保存法の対応も見据えた管理体制を構築

契約管理システムを導入して契約管理を効率化しよう

契約に関するトラブルを防ぎ、内部統制を強化するためには契約管理が重要です。契約管理では、契約書を一元管理し、必要な契約書をすぐに参照できる仕組みを整えましょう。

契約管理を効率化するためには、契約管理システムを導入するのがおすすめです。導入形態や機能、費用、操作性などをチェックし、自社に合った使いやすいシステムを選びましょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

契約の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

取締役会とは?株主総会との違いや設置義務、議事録作成などの流れを簡単に解説

取締役会とは、取締役が業務執行を監督し、重要な経営判断を行う機関です。企業の意思決定機関には株主総会もありますが、それぞれの役割や権限は異なります。 本記事では、取締役会の役割や株主総会との違い、設置義務、開催手順、議事録作成の流れについて…

詳しくみるサブスク管理システムとは?導入するメリットや機能、選び方などを解説

「サブスク管理システム」とは、サブスクリプションサービスの契約情報を一元管理し、更新日や支払い状況を把握できるツールのことです。契約の見落としや意図しない自動更新を防ぎ、適切な予算管理を実現するために役立ちますので、個人から法人まで事業でサ…

詳しくみる契約上の義務に違反するとどうなる?不履行の種類や対処を解説

契約を締結しても相手が契約した内容を守らない、いわゆる「契約違反」が発生するリスクはゼロではありません。また、逆に自分が何らかの事情によって契約違反をしてしまうことも考えられます。 今回は契約違反とはどのような状態を指すのか、対処法や予防法…

詳しくみる稟議とは?意味や使い方、稟議書の書き方・例文などわかりやすく解説

稟議とは、組織内で新たな決定をするために、関係者に書面などを介して承認を得るためのプロセスのことです。 稟議をする際は稟議書を作成して関係者に回覧します。回覧をして承認を得ることで、提案が関係者全体に共有され、最終的に決裁されて実行となりま…

詳しくみる法令遵守とは? 意味やコンプライアンスとの違いを簡単にわかりやすく解説

法令遵守とは、法律や省令・規則、条例などをしっかりと守ることです。企業において、法律や規制などの法令遵守は、社会的信頼の構築につながり、企業の持続的な成長に不可欠といえます。 本記事では、法令遵守の意味やコンプライアンスとの違いをわかりやす…

詳しくみるCLM(契約ライフサイクル管理)とは?目的や課題、ツールを紹介

CLMとは「契約ライフサイクルマネジメント(Contract Lifecycle Management)」の略称で、契約の準備・締結・運用・更新のプロセスをシステムを通じて体系的に管理することを意味します。 本記事では、法務において重要とな…

詳しくみる