- 更新日 : 2024年11月14日

工事請負契約書とは?ひな形とあわせて書き方や印紙税を解説

工事請負契約書とは工事を発注する際、あるいは受注する際に作成する契約書のことです。しかし、特に初めて作成される方は「どのように書いていいのかわからない」と悩まれているかと思います。この記事では工事請負契約書の作成方法や契約時の注意点を、テンプレートを用いながらご紹介します。

目次

工事請負契約書とは?

工事請負契約書は施主(工事の発注者)が建物の新築や増改築などの工事を施工業者(受注者)に依頼する際に取り交わす契約書です。

法律上は請負契約となるため、当事者の一方が工事を完成することを約束し、もう一方が仕事の完成に対して報酬を支払うことを約束する契約ということになり、工事請負契約書に署名押印した時点で契約に同意したとみなされます。

後日紛争が生じないよう、建設業法で書面の交付が義務付けられています。なお、元請けである施工会社が他の施工会社に工事を依頼する、いわゆる下請けに出す際には工事請負契約書ではなく下請契約書で契約を締結します。

請負契約の特徴は、目的が「仕事の完成」であることです。雇用契約は働くこと自体が重要な要素ですが、請負契約では仕事が完成すればプロセスは問われません。雨の日や予定より工事が早く進んだ場合は、休んでも構いません。

その代わり仕事が完成しない(工事が完了しない)場合は、基本的に報酬を受け取ることができません。

工事請負契約書を締結する主なケース

工事請負契約書を締結する主なケースとしては以下が挙げられます。

住宅を新築する

住宅を新築する際には施主がハウスメーカーや工務店などの住宅会社と工事請負契約を締結します。一般的には施主と住宅会社が間取りやデザイン、仕様などを打ち合わせのうえ決定し、住宅の設計図が完成した時点で工事請負契約を締結して、その後に工事が開始されます。

住宅をリフォームする

住宅の新築だけでなくリフォームも対象となります。建物の増改築はもちろん、設備の入れ替え、壁紙や床材などの変更といったリフォーム工事を依頼する際にも工事請負契約を締結します。

一般の方でも住宅を建てたりリフォームしたりする予定がある方は工事請負契約を締結する機会が出てくるので、しっかりと契約書の項目や内容について把握しておきましょう。

ビルやマンション、店舗などを新築・増改築・修繕する

住宅だけでなくビルやマンション、店舗の新築や増改築、修繕の際にも工事請負契約を締結します。この際には工事を発注するディベロッパーやビルの所有者、事業者などと受注する建設会社との間で契約を結びます。

工事請負契約書に記載されている内容

工事請負契約書の内容は、当事者が自由に決めることができます。ごく簡単な契約書もあれば、かなり細かい内容まで記載する契約書もあります。工事内容や当事者の希望、単発の仕事か継続的な仕事かなどによって変わります。

継続的に取引する場合は、一般的に基本契約書で大まかな内容を定め、細かい内容は約款あるいは個別契約で定めます。それに対して1回限りの取引の場合は、個別契約書に細かく内容を書いて契約を締結するケースが多いです。

契約書のタイトルは「工事請負契約書」とし、「注文者○○○○(以下「甲」という。)と請負人○○○○(以下「乙」という。)は、次の通り工事請負契約を締結する。」というように、請負契約を締結する旨の文言を記載します。

その後各条項を記載し、最後に日付を記入します。そして、当事者の住所と氏名を記入して押印をします。法人の場合は住所の欄には本店所在地を記入し、氏名の欄に法人名と代表者名を記入します。

建設業法では、16項目については必ず書面を作成して交付することを義務付けています。16項目の内容は、次の項目で解説します。

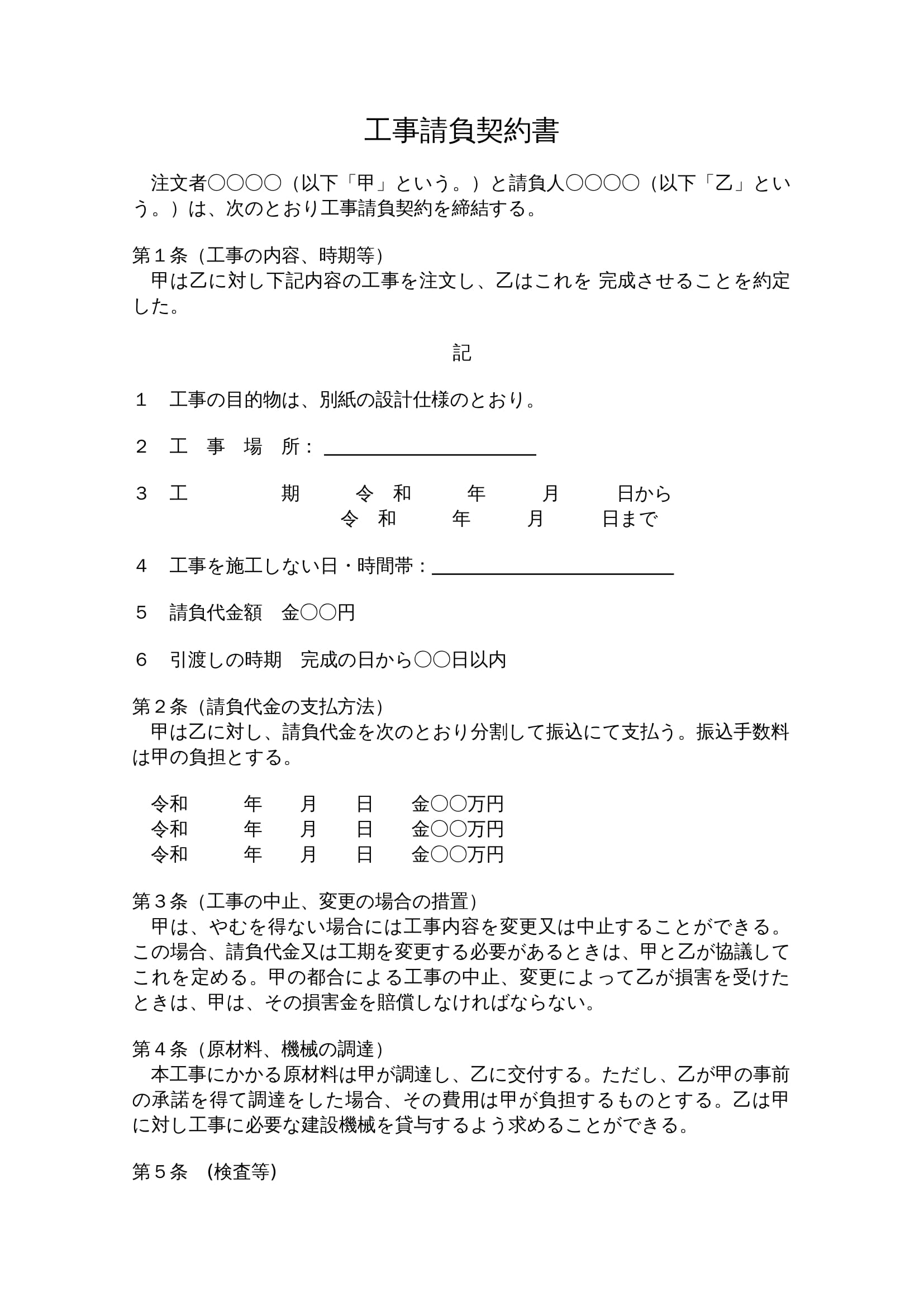

工事請負契約書のひな形、テンプレート

工事請負契約書の概要や記載内容について説明してきましたが、ここではすぐに使える工事請負契約書のテンプレートをご用意しています。

こちらを参考にすれば工事請負契約書をスムーズに作成できますので、ぜひダウンロードください。

工事請負契約書の書き方・ポイント

書面による交付が必要な16項目は、以下の通りです(建設業法19条1項各号)。ただし、⑤⑩⑬については、一定の行為の定めをするときのみ記載が必要になるため、特に定めない場合は記載する必要はありません。

- 工事内容

- 請負代金の額

- 工事着手の時期及び工事完成の時期

- 工事を施工しない日・時間帯

- 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法

- 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め

- 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め

- 価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更

- 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め

- 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め

- 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期

- 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法

- 工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容

- 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

- 契約に関する紛争の解決方法

- その他国土交通省令で定める事項

特に1.工事内容、2.請負代金の額、3.工事着手の時期及び工事完成の時期は、極めて重要です。

工事内容を特定しなければ、何についての契約かがわかりません。また、請負契約は有償取引なので、請負代金の額を定める必要があります。さらに、工事がいつ完成するかは発注者にとって最も重要な内容なので、これも契約書に必ず含める必要があります。テンプレートで具体的に説明します。

第1条(工事の内容、時期等)

甲は乙に対し下記内容の工事を注文し、乙はこれを 完成させることを約定した。記

- 工事の目的物は、別紙の設計仕様の通り。

- 工事場所:_____________________

- 工期:令和 年 月 日 から 令和 年 月 日まで

- 工事を施工しない日・時間帯:___________

- 請負代金額:〇〇円

まず、第1条で発注者甲と請負人乙が、下記内容の工事を完成させることについて合意した内容を規定します。その下に「記」と記入して、工事内容を書きます。

このテンプレートでは、「1」と「2」が①工事内容、「3」が③工事着手の時期及び工事完成の時期、「5」が②請負代金の額になっています。

ここまで、工事請負契約書の重要事項について解説してきました。

遅延・延長などのトラブルを契約書に定めるには?

トラブルが発生した場合の対応について契約書でどのように定めるかについては、以下の項目別に解説します。

①工事が遅延した場合の違約金

②工事が延長した場合の規定

③追加工事代金についての規定

④騒音など近隣住民からのクレーム対応

⑤地中障害物を発見した場合の規定

① 工事が遅延した場合の違約金について明記する

請負人の工程管理によりますが、期日までに工事が完了しないことはよくあります。そのような場合に備えて、違約金の規定を明記しておきましょう。そうでないと、いつまで経っても工事が完了しない場合に注文者が不利益を被ります。違約金を定めておくことで、請負人の「期日までに終わらせなければいけない」というプレッシャーにつながります。

違約金は、以下のように定めます。違約金の額に決まりはなく、工事の規模によって変わります。ただし「1日につき金1億円」といった極端に高い金額を設定した場合は無効とされることがあるので、請負代金の数%程度の合理的な範囲で定めましょう。

第11条(違約金)

乙が期日までに仕事を完成せず、目的物を引渡すことができないときは、違約金として本工事完成まで1日につき金〇〇円を甲に支払う。

➁ 工事が延長した場合の規定について明記する

請負人の責任で工事が延長した場合、注文者は違約金の規定により違約金を請求すれば足りるので、別の規定を設ける必要はありません。問題となるのは、自然災害やテロなどの不可抗力によって工事が延長された場合です。

自然災害やテロなどの不可抗力によって工事が延長した場合、その責任を請負人に負わせるのは酷なので、一般的には請負人は責任を負わないことを規定します。そのうえで、自然災害や不可抗力があった事実を請負人から発注者に報告することを義務付けます。そうすることで、発注者側も工事の遅延への対応を考えることができます。具体的には、以下のように記載します。

第7条(履行遅滞の責任を負わない場合)

乙は、本契約上の義務の履行が、自然災害やテロなど不可抗力による事由により遅滞したときは、甲に対し履行遅滞の責を負わない。なお、乙は、当該事由が生じた場合、甲に対し、ただちに発生を報告する。

③ 追加工事代金についての規定について明記する

工事を発注した後で事情が変わったり、工事を進めていく過程で工事内容を変更したりすることもあります。そのような場合に請負代金を変更できないと困るので、あらかじめ「追加工事が発生した場合には、発注者から請負人に対して請負代金の変更を求めることができる」という内容を定めておきます。

具体的には、以下のように記載します。このテンプレートでは工事の追加の他に、予測できない急激な物価上昇の場合も請負代金の変更を求めることができると規定しています。今の日本ではなかなか想像できませんが、物価が急激に変化した場合は貨幣価値も変わるので、請負代金の変更を求めることができる旨を記載しておきましょう。

第8条(請負代金の変更)

甲は、予測できない急激な物価変動があった場合、工事の追加や変更があった場合には、請負代金の変更を乙に求めることができる。

④ 騒音など近隣住民からのクレーム対応について明記する

騒音など近隣住民からのクレーム対応については、一般的に請負契約書では規定しないため、今回のテンプレートには入れていません。

規定する場合は誰がクレームに対応するのかを明記し、クレーム対応で工期が遅れた場合はどうするかを定めておくとよいでしょう。具体的には、以下のような文言が考えられます。

第○条(クレーム対応)

近隣住民から騒音などに対しクレームがあった場合には、請負人において対応する。なお、クレームがあった場合には、すみやかに発注者に報告するものとする。クレーム対応によって工期が遅れた場合、発注者に報告をしていた場合には、違約金は発生しないものとする。

⑤ 地中障害物を発見した場合の規定について明記する

地中障害物が発見されると工事が中断し、場合によっては追加費用が発生することもあります。これについても規定しないケースが多いため、テンプレートには入れていません。問題が生じた場合は「協議して決める」という条項を入れるケースが多く、地中障害物を発見した場合も相談して解決するのが一般的です。

請負人は「地中障害物の撤去に費用がかかる場合は発注者に請求したい」と考えるでしょう。そのため、「地中障害物を発見し費用が発生する場合には、発注者の承諾を得なくても請負人は発注者に追加費用を請求できる」という規定を追加すべきであると解説しているものもあります。

地中障害物による追加費用を発注者が負担するとしても、撤去の方法や費用の見積りは発注者に確認する必要があります。そのため、「地中障害物を発見し費用が発生した場合には、発注者の承諾を得なくても請負人は発注者に追加費用を請求できる」という請負人に都合のよい規定にすべきとの見解もあります。しかし、実際は請負人に有利すぎる規定は発注者の同意を得にくいでしょう。その場合は、以下のような規定が考えられます。

第○条(地中障害物の発見)

地中障害物を発見し撤去等費用が発生する場合には、請負人は発注者に報告しなければならない。請負人は、追加費用を見積り、発注者の承諾を得なければ、発注者に追加費用を請求できない。

工事請負契約書にかかる印紙税について

工事請負契約書は課税文書なので、印紙の貼付が必要です。印紙を貼付したら、必ず消印を押す必要があります。消印とは、収入印紙を再度使えないようにハンコを押すことです。

契約書に印紙を貼らなかった場合は、貼付すべき印紙税額の3倍の過怠税が課されます。契約書に収入印紙を貼っていても消印を押していない場合は、印紙税額相当額の過怠税が課されるため注意が必要です。

請負契約書に貼付すべき印紙税額は、以下の通りです。

| 記載された契約金額 | 税額 |

|---|---|

| 1万円未満のもの | 非課税 |

| 1万円以上100万円以下のもの | 200円 |

| 100万円を超え200万円以下のもの | 400円 |

| 200万円を超え300万円以下のもの | 1,000円 |

| 300万円を超え500万円以下のもの | 2,000円 |

| 500万円を超え1,000万円以下のもの | 1万円 |

| 1,000万円を超え5000万円以下のもの | 2万円 |

| 5,000万円を超え1億円以下のもの | 6万円 |

| 1億円を超え5億円以下のもの | 10万円 |

| 5億円を超え10億円以下のもの | 20万円 |

| 10億円を超え50億円以下のもの | 40万円 |

| 50億円を超えるもの | 60万円 |

| 契約金額の記載のないもの | 200円 |

ただし、平成26年4月1日から令和4年3月31日までの間に作成する契約書については軽減措置があるため、印紙税額は以下のようになります。

| 記載された契約金額 | 税額 |

|---|---|

| 100万円を超え200万円以下のもの | 200円 |

| 200万円を超え300万円以下のもの | 500円 |

| 300万円を超え500万円以下のもの | 1千円 |

| 500万円を超え1,000万円以下のもの | 5千円 |

| 1,000万円を超え5000万円以下のもの | 1万円 |

| 5,000万円を超え1億円以下のもの | 3万円 |

| 1億円を超え5億円以下のもの | 6万円 |

| 5億円を超え10億円以下のもの | 16万円 |

| 10億円を超え50億円以下のもの | 32万円 |

| 50億円を超えるもの | 48万円 |

出典:No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置|国税庁

なお、工事請負契約書を電子化すれば印紙税はかかりません。

工事請負契約書を締結する際の注意点

工事請負契約の内容をよく確認して発注者と受注者との間で詳細までしっかりとすり合わせをしておかないと、後々トラブルに発展することもあります。特に以下の点は認識の相違が発生しがちですので、発注者、受注者双方がしっかりと確認しておきましょう。

工事のスケジュールと遅延した場合の対応について確認する

建築・建設業界でよくトラブルの原因となる要素の一つに工期が挙げられます。工事スケジュールは「◯◯年◯◯月◯◯日から◯◯年◯◯月◯◯日まで」と必ず明記しておきましょう。「建築工事請負契約から○日以内」「着工後○日以内」のように記載するケースもありますが、可能な限り完了日を明確にしておくことが重要です。

また、発注者にとっては工期が遅れることで入居ができず生活に支障が出る、あるいは事業のスタートが遅れて損害を被るおそれがあります。一方で受注者側にとっては自然災害などの事情で工事が進められないケースもあるはずです。工事が遅延した際にどのように対応するのか、あるいは履行延滞の責任を負わないのかに関しても明記しておきましょう。

キャンセル時の違約金について確認しておく

発注者のやむを得ない事情で工事をキャンセルするケースもあり得ます。しかし、受注者がすでに資機材などを手配していた場合、受注者側が損害を被ることにもなりかねません。

キャンセルができるのか・できないのか、そして一方の当事者によるキャンセルでもう一方が損害を被ったときにキャンセルした当事者が損害を補償するか否かについてもしっかりと明記しておきましょう。

工事の範囲について確認する

追加料金の請求に関してもトラブルの火種となります。「ここまでやってくれると思っていた」「弊社ではここまでしかできません」というように、双方の認識の違いから揉めるケースが非常に多いです。

当該工事請負契約で実施する工事の内容や範囲についてもしっかりと明確にしておきましょう。とはいえ、契約書にこれらの内容をすべて事細かに記載するのは現実的ではありません。「別途書面にて定める」「設計図、仕様書に基づく」というように、工事の範囲や仕様がわかるような書類を明らかにしておくと効果的です。

保証やアフターフォローについて確認する

住宅や建物の場合、引渡し後に不具合が見つかるケースもあります。一般的には引渡し後に瑕疵が見つかった場合は「契約不適合責任」といって受注者が発注者に対して責任を負わなければならず、発注者には補修や損害賠償、契約解除などを請求できる権利が発生します。不具合が発生した際の補償の内容や適用範囲についても双方ですり合わせをしておきましょう。

また、建物は年月が経過するに従って徐々に老朽化が進み、それによって不具合が生じる場合もあります。そのため、引渡し後に定期点検やメンテナンスなどのサービスを実施しているハウスメーカーや工務店も多いです。そういったアフターフォローの有無や内容、範囲、期間についても契約時に確認しておくと安心です。

工事請負契約書を作成するときは専門家に相談しよう

今回は工事請負契約書の概要や工事請負契約書に記載されている内容、工事請負契約書の作成のポイント、工事請負契約書にかかる印紙税について解説しました。

契約書に記載する内容は基本的に自由で、当事者が合意すればよほどのことがない限り有効となります。そのためインターネット上には、請負人に有利になるような契約書の作成方法を紹介しているサイトもあります。

しかし、あまりにアンフェアな内容の契約書は無効とされることもあるため、注意が必要です。今回添付したテンプレートは当事者の一方が有利になるようなものではなく、偏りのない一般的なものですが、実務で実際に契約書を作成する際には、専門家に一度相談することをお勧めします。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

契約の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

眉毛サロンの同意書とは?テンプレートや書き方、未成年の場合を解説

眉毛サロンの同意書は、施術希望者が眉毛サロンで脱毛や眉毛パーマなどの施術を受ける際にサロンへ提出する書類です。お客様にリスクや注意点を十分に理解していただき、同意を形成するために締結します。 本記事では眉毛サロンの同意書の書き方やレビューの…

詳しくみるモニター同意書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説

モニター同意書とは、企業が製品やサービスの評価を目的としたモニタリングに参加する方から同意を得るための法的書類です。レビュー収集や個人情報の取り扱い、写真利用など、具体的な条件を明確にすることで、事業者とモニター双方の権利を保護します。 本…

詳しくみる電話勧誘販売のクーリングオフ通知書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説

「クーリングオフ通知書」とは、特定商取引法に基づく契約の解除等を相手方に知らせるための文書です。契約を申し込んだときや契約を締結したときでも、電話勧誘販売をきっかけとする取引であればこの通知によって撤回・解除することが認められています。 で…

詳しくみる出版契約書とは?目的や書き方を解説

出版業界では紙媒体の売上の減少が続いていますが、一方で電子出版は着実に売上を伸ばしています。紙であれ電子であれ、出版にあたっては一般的に出版契約を結ぶことになりますが、その際に出版契約の種類や契約書記載内容、出版契約書ならではの注意点などを…

詳しくみる機械設備保守契約書とは?ひな形をもとに記載項目やレビューポイントを解説

機械設備保守契約書とは、機械のメンテナンス等についての契約を交わす際に作成される契約書です。利用者自身による点検や補修が難しい機械・装置があるとき、機械設備保守契約を専門業者と交わすことがありますが、そのルールを取りまとめた文書になります。…

詳しくみる紛争における和解契約書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説

紛争における和解契約書とは、何らかのトラブルが生じている当事者間において、互いに譲歩してトラブルを解決する旨の合意書面です。和解の内容が適正であること、および後日のトラブルを予防できる内容であることをチェックする必要があります。 本記事では…

詳しくみる