- 作成日 : 2025年1月31日

建物譲渡特約付借地権契約書とは?ひな形・例文・書き方を解説

「建物譲渡特約付借地権契約書」は、30年以上の定期借地権に建物譲渡の特約を付加した契約を締結するときに交わす契約書です。

借地借家法の規定を踏まえて契約書を作成すること、そのうえで当事者のニーズを満たすルールを契約書に反映させていくことが重要となります。当記事ではこういった契約書の書き方、レビューのチェックポイントまで、具体例を交えながら解説していきます。

▼以下より建物譲渡特約付借地権契約書のテンプレートを無料でダウンロードいただけます。

目次

建物譲渡特約付借地権契約とは?

建物譲渡特約付借地権契約(たてものじょうととくやくつきしゃくちけんけいやく)とは、土地所有者が借地人に30年以上の期間を定めて土地を貸し出し、契約期間満了時に建物を相当な対価で買い取ることを約束する契約のことです。

この契約は借地借家法に基づく定期借地権の一種※で、地主と借地人の双方にとって長期的な土地・建物の有効活用を実現する手段となります。この契約の主な特徴は以下の点にあります。

※文脈によっては建物譲渡特約付“定期”借地権という表現がされることもある。

- 「30年以上」であれば一般的な定期借地権より短い期間に定めることができる

- 「期間満了時の建物の買い取り」を特約として定める

- 建物の譲渡と同時に借地権が消滅する

一般的な定期借地権では50年以上の期間を定めないといけないのですが、建物譲渡特約付借地権については50年未満(30年以上)の期間とすることも可能です。

より短い期間でもよいという点では地主に利点があるともいえますが、借地人は通常の借地権のように土地を明け渡す際に建物を撤去する必要がありません。

地主に買い取ってもらうことができますので、この点で借地人にも利点があるといえるでしょう。

建物譲渡特約付借地権契約を締結するケース

建物譲渡特約付借地権契約は、土地所有者の将来的な土地活用の自由度を確保しつつ、借地人の建物投資の回収可能性も担保する性質も持ちます。ただ、ほかの借地権と比べてあまり一般的な契約形態とはいえず締結されるのはやや特殊なケースといえるでしょう。

例えば事業用施設を建設するケース(企業の社宅や倉庫など)、その他いろいろな場面で締結されることも考えられますが、主に想定されるのは賃貸物件として土地を利用するケースです。

地主は期間満了で地代が得られなくなりますが、家賃収入が見込める賃貸物件であれば、建物を買い取った後でも継続的に収入を得ることが可能となるためです。

このように、特に収益性のある建物の建設・運営において、この契約の特徴が活かされやすい傾向にあります。

建物譲渡特約付借地権契約のメリット・デメリット

双方のニーズが合致すれば建物譲渡特約付借地権契約のメリットを最大限活かすことができるでしょう。一方、当事者双方にとっての難点もありますので良し悪しをよく理解したうえでこの契約を交わす必要があります。

建物譲渡特約付借地権契約のメリット

まずは借地人側にとってのメリットを下表に整理します。

| 借地人のメリット | 詳細 |

|---|---|

| 初期投資が抑制できる | 土地購入費用が不要なため、建物建設費用に資金を集中できる。 規模の大きな施設、マンションの建設において事業開始のハードルを下げることができる。 |

| 投資資金が回収できる | 期間満了時に建物を買い取ってもらえるため、建物に対する投資資金を回収できる可能性がとても高い。 撤去費用も不要なため、事業終了時のコストを抑えられる。 |

| 事業計画が立てやすい | あらかじめ期間が設定され、その期間は最低でも30年となるため、長期的な事業計画を立てやすい。 |

| 事業撤退が容易 | 建物が譲渡できるため、事業からの撤退もスムーズ。 売却先を見つける手間も省ける。 |

続いて地主のメリットをまとめます。

| 地主のメリット | 詳細 |

|---|---|

| 資産の保全 | 土地の所有権を手放すことなく活用できるため、資産を保持したまま収益を得ることができる。 |

| 安定した収入が得られる | 30年以上の長期にわたって安定した地代収入を得ることができる。 |

| 将来の収益を確保できる | 契約満了後に取得する建物を賃貸や事業用に活用することで、新たな収益源として使える。 |

| 相続税対策になる | 借地とすることで相続税評価額を下げられる可能性がある。 |

建物譲渡特約付借地権契約のデメリット

この契約のデメリットについても整理していきます。まずは借地人側のデメリットについてです。

| 借地人のデメリット | 詳細 |

|---|---|

| 期間に制限がある | 定められた時期がやってくると必ず地主に土地を返さないといけない。収益性が高まっている場合でも第三者への売却や継続使用の選択ができない可能性が高い。 |

| 土地活用に制限がある | 土地の所有者ではないため、土地の活用方法について一定の制限がかかる。契約によって、建築できる建物が制限されることもある。 |

| 賃料が改定されるリスク | 30年以上の長期契約のため、地代の改定をめぐって地主との交渉が発生することもある。 |

地主側には次のようなデメリットがあります。

| 地主のデメリット | 詳細説明 |

|---|---|

| 建物買取の経済的負担 | 契約終了時に建物を必ず買い取る必要があり、相当の対価を支払わなければならない。 |

| 土地活用が長期的に制限される | 30年以上という長期間、土地を自由に扱えなくなる。 不動産市場の変化や周辺環境の変化があっても、勝手に契約を終了させることはできない。 |

| 将来の予測が困難 | 30年以上先の経済状況や不動産市場の変化を予測することは困難であるため、建物を買い取った後のリスクが評価しにくい。 |

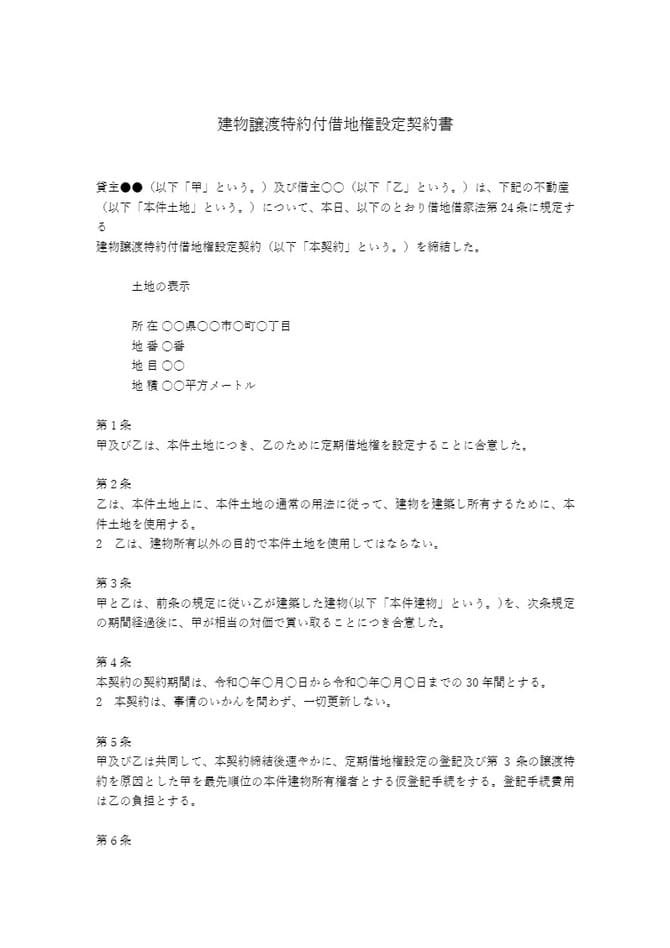

建物譲渡特約付借地権契約書のひな形

建物譲渡特約付借地権契約の成立に契約書の作成は必須とされていません。しかしながら、トラブルになった場合のリスクがとても大きいですし、実務上はこれを作成しておくことが必須と考えておくべきです。

ひな形を使えばスムーズに作成できますので、こちらのページからダウンロードしてお使いください。

建物譲渡特約付借地権契約書に記載すべき内容

建物譲渡特約付借地権契約書で特に記載しておきたい内容は「定期借地権の期間や賃料」「建物譲渡」「借地権消滅後の利用継続」に関するルールです。

ひな形をもとに記載例や書き方を紹介していきますので参考にしてください。

定期借地権の期間や賃料

契約の対象となる土地を特定(所在、地番、地目、地積などを明示)し、次のように定期借地権の設定に関して合意があったことも明記しておきましょう。

※土地の表示については「別紙目録記載の通りとする」などと記載することも可能

“甲及び乙は、本件土地につき、乙のために定期借地権を設定することに合意した。”

加えて、定期借地権に関する基本的なルールとして①期間と②賃料を定めていきます。

“第○条(契約期間)

本契約の契約期間は、令和○年○月○日から令和○年○月○日までの30年間とする。”“第○条(賃料)

本件土地の賃料は月〇万円とする。

2 乙は、前項の金額を毎月末日限り、翌月分を甲の指定する銀行口座に振込む方法により支払う。振込手数料は乙が負担する。

3 甲及び乙は、協議のうえ、本条1項記載の賃料を改定することができる。”

賃料については、具体的な金額のほか支払いの方法や改定についても言及しておくとよいでしょう。

特に改定については揉める危険性が高いため、「租税その他の負担の増減により賃料が不相当となった場合」や「本件土地の価格の上昇又は低下その他の経済事情の変動により、賃料が不相当となった場合」などと改定を行うケースを具体的に記載しておくことも検討します。

建物譲渡に関する特約

建物譲渡特約が付された定期借地権である旨をはっきりと記しておきましょう。ひな形では次のようにその事実を明記しています。

“貸主●●(以下「甲」という。)及び借主○○(以下「乙」という。)は、下記の不動産(以下「本件土地」という。)について、本日、以下の通り借地借家法第24条に規定する建物譲渡特約付借地権設定契約(以下「本契約」という。)を締結した。”

“第○条

甲と乙は、前条の規定に従い乙が建築した建物(以下「本件建物」という。)を、次条規定の期間経過後に、甲が相当の対価で買い取ることにつき合意した。”

建物譲渡特約付借地権に関してルールを定めた借地借家法第24条に従う契約である旨を記すことで、具体的にどのような借地権を設定しようとしているのかが客観的にも理解しやすくなります。

また、譲渡の価格などに関しても次のように言及しておきましょう。

“第○条

本件建物の価額については、本契約終了時の近隣同条件の建物価額及び不動産鑑定士の評価などを参考に、甲乙で協議して決定するものとする。

2 本件建物の明け渡しなどの詳細についても、本契約終了時に甲乙で協議する。

3 本件建物の所有権は、本件建物の譲渡の日に甲に移転し、本件借地権は消滅するものとする。”

譲渡がなされるのは契約締結から30年以上先の話ですので、締結時点で対価として相当な額を定めておくのは困難です。そこで契約終了時に改めて適正な価格を設定するものとし、「不動産鑑定士の評価などを参考に…」などとその方法についても記載しておきます。

借地権消滅後の利用継続について

建物の所有権を移転するとともに借地権も消滅しますが、土地上の建物については借地人などの希望に応じて賃貸借契約を交わし、その後も利用継続することが可能です。その旨を次のように定めておくとよいでしょう。

“本件建物の譲渡後に、乙が本件建物の利用継続を希望する場合は、甲と乙で新たに本件建物にかかる賃貸借契約を締結するものとする。”

このルールは借地借家法第24条第2項に基づいており、建物譲渡後も借地人や借家人が建物の利用を続けられるよう保護されています。

建物譲渡特約付借地権契約書を作成する際の注意点

建物譲渡特約付借地権契約書を作成するときは、前項で紹介したように定期借地権としての基本的なルールを定めることと、建物譲渡の特約について定めることが重要です。

特に注意したいのは金銭が絡む ①譲渡価格と②地代 についてです。

譲渡価格の定め方

譲渡価格について法律では“相当の対価”としか規定されておらず、算定方法などの詳細については当事者間で決める必要があります。

定額とすることもできますし、上述の通り不動産鑑定評価を採用することもできます。あるいは減価償却を考慮したり、固定資産税評価額を考慮したり、などと双方が納得のいく方法を協議して定めましょう。

また、「建物の管理・維持」に関する規定も重要です。建物の価値は譲渡価格に直結することから、修繕責任の所在や大規模修繕の実施時期、費用負担のことなどを取り決めておくことも検討しましょう。

契約終了が近づくと借地人の修繕意欲が下がることも考慮し、管理基準を具体的に設けておくことが推奨されます。

地代の定め方

地代に関しては、長期契約であることがわかっているため、経済情勢の変動に対応できるよう改定の条件や方法を具体化しておくことが重要といえます。

改定時期や改定率の上限・下限を明確にしておくことで将来の紛争を防ぎやすくなりますが、あまりに細かく決めすぎてしまうと最初に定めたルールに拘束されて最適化が難しくなってしまうでしょう。

建物譲渡特約付借地権契約書の保管年数や保管方法

借地借家法では契約書の保管に関する具体的なルールを定めていませんが、少なくとも契約期間中は大事に保管し続けるべきです。

事業者の場合は税務関連の規定には留意してください。

例えば法人税法では契約書や帳簿、証憑類の保管を義務付けていますし、会社法でも事業に関する重要な資料についての保管義務を規定しています。

法人税法では7年間とされていますが会社法だと10年間の保管義務があるため、契約を終えてからも10年間は保管しておきましょう。

保管方法は自由ですが、長い間紛失・滅失から守らないといけませんので、耐火金庫など安全な場所に置いておくべきです。あるいは電子データとして保管し、バックアップも実施しておくと安心です。

建物譲渡特約付借地権契約書の電子化は可能?

建物譲渡特約付借地権契約書を電子化することは可能です。

※借地借家法上の「事業用定期借地権」の設定に該当する場合には公正証書の作成が義務付けられるため電子化できない。

また、契約の重要性や期間が長期にわたることを考慮すると、電子データとして作成しておくことが推奨されます。原本が紙だと災害などの影響を受けやすいですし、何十年も経過すると印字が薄れてくる可能性もあるためです。

電子契約システムを利用すれば電子化も容易ですし、長期保存や改ざん防止措置も取りやすくなります。

また、電子化した契約書については印紙税がかからないためコストの面でも利点があります。

30年以上先を見据えて契約書を作成しよう

建物譲渡特約付借地権契約は、定期借地の契約に将来的な建物取得を特約として組み込んだ独特の契約形態です。建物の譲渡が30年以上先に行われることからリスクの評価も難しいですが、選択肢として頭に入れておくと交渉の幅が広がり、より最適な土地活用ができるようになるかもしれません。

また、契約締結からしばらく経ってからトラブルが発生する可能性も十分に考えられるため、必ず契約書は作成しておくようにしましょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

契約の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

私道利用契約書とは?ひな形をもとに書き方・例文、覚書との違いを解説

「私道利用契約書」は、私有地を通路として使用させてもらう契約を結ぶ際に作成する文書です。土地所有者と利用者の権利義務を明確にし、将来のトラブルを防ぐうえで重要な役割を担っています。当記事では、私道利用契約書の概要や書き方、注意点などを、具体…

詳しくみる契約における合意管轄・紛争解決条項とは?設定方法や書き方を解説

契約における合意管轄・紛争解決条項とは、契約がどの法律に準拠し、どの裁判所で紛争を解決するかを定める条項です。契約時に定めておくことにより、将来、当事者間でトラブルが生じたときにスムーズな解決を実現できます。本記事では、契約における合意管轄…

詳しくみる賃貸借契約の更新拒絶通知とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説

賃貸借契約の更新拒絶通知書とは、賃貸借物件のオーナーが貸借人に送る更新拒絶の案内です。契約更新を避けたいときに送付します。更新拒絶通知書の項目の具体例や書き方、押さえておくべきポイント、通知できる条件についてまとめました。 また、貸借人が更…

詳しくみる脱毛同意書とは?効力や書き方・例文(無料テンプレート)

脱毛同意書とは、脱毛行為に対して同意の意思を表明するための書類です。脱毛サロンやエステサロンなどでの脱毛行為に対する免責事項が記されています。 本記事では、脱毛同意書とは何か、脱毛同意書を交わすケースや脱毛同意書を作成する際の注意点などにつ…

詳しくみる委任事務の状況報告請求書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説

委任事務の状況報告請求書は、依頼者が業務の進捗状況を把握し、受任者とのコミュニケーションを図るためのツールです。適切に作成された報告書は、依頼者の不安解消につながり、プロジェクトの透明性を高めます。進捗不安の解消と円滑な事務遂行のために、状…

詳しくみる個人向け業務委託契約書を作るには?例文・テンプレートを紹介

個人に業務を委託する場合も、業務内容や報酬などを記載し、法的リスクを低減させられるよう企業同士の取引同様に厳格に作成すべきです。ここでは契約書のテンプレートも紹介しておりますので、例文も参考にしながらその作成方法をチェックしていきましょう。…

詳しくみる