- 更新日 : 2025年1月17日

工事請負契約書に電子契約は利用できる?建設業法の要件や締結までの流れも解説

工事請負契約書は、電子契約での締結が可能です。電子化により契約書作成にかかる手間や印紙代などのコストを削減でき、業務を大幅に効率化できます。電子化に際しては、国土交通省のガイドラインに沿った技術基準を満たすことが必要です。

本記事では、工事請負契約書を電子契約で行う際の要件やメリット、契約締結の流れなどを解説します。

目次

工事請負契約書に電子契約は利用できる?

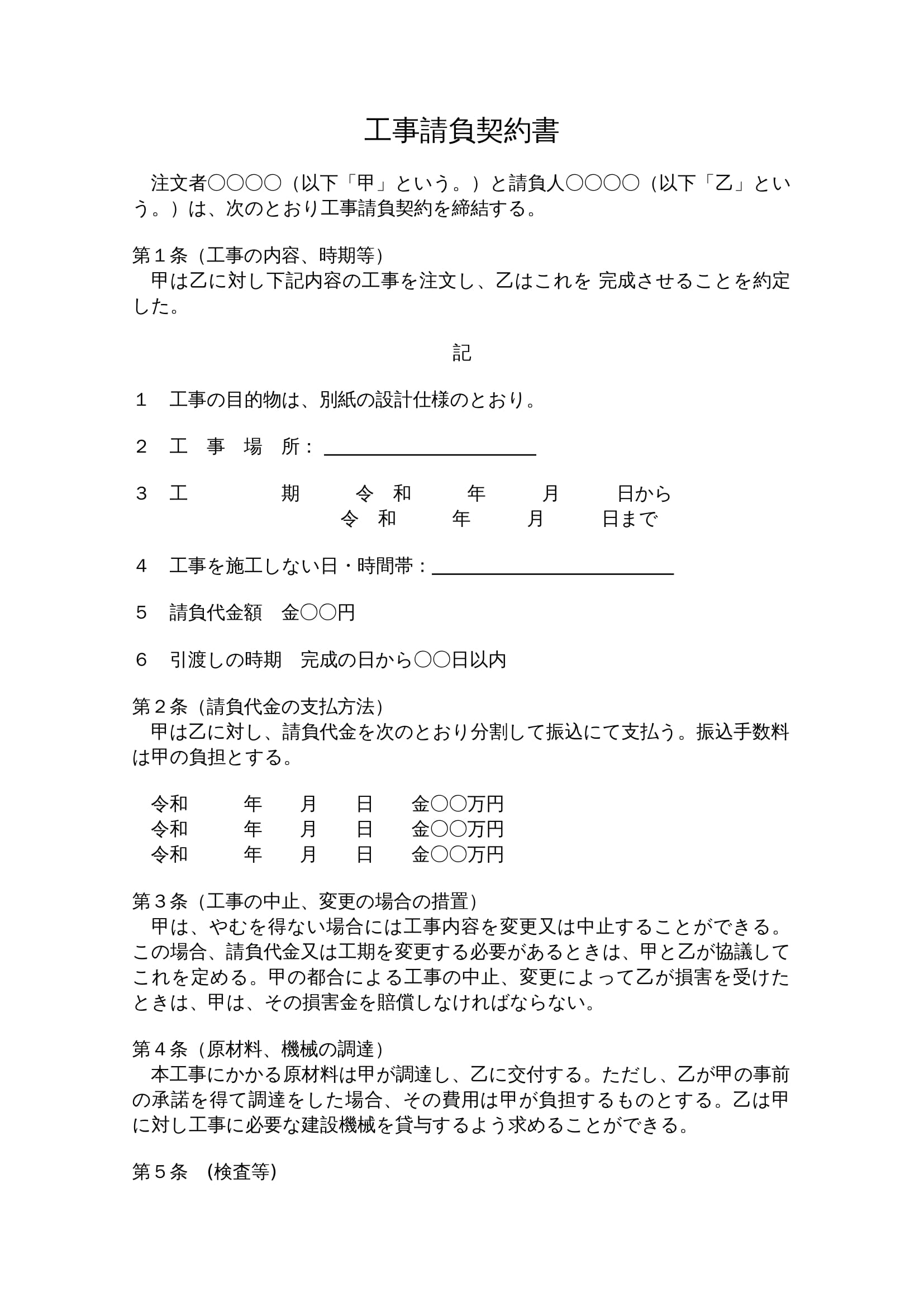

工事請負契約書とは、工事の発注者が受注者に対して建物の新築や増改築などを発注し、工事の完成や報酬の支払いなどを約束する契約書です。建設業法において契約書の作成が義務づけられており、記載すべき内容も定められています。

工事請負契約書は、電子契約で締結することも可能です。

ここでは、工事請負契約書の電子契約について、概要を説明します。

国土交通省のガイドラインで電子契約が認められている

2001年4月に建設業法が改正され、工事請負契約書はそれまでの書面作成義務が撤廃されました。これにより、契約の相手方の承諾があれば、工事請負契約書を電子契約で締結することが可能です。

さらに、国土交通省はガイドライン(正式名称は建設業法施行規則第13条の2第2項に規定する「技術的基準」に係るガイドライン」)に電子契約を締結するための「技術的基準」として、「見読性の確保」と「原本性の確保」が定められ、2020年10月1日には「本人性の確保」も追加されています。

参考:国土交通省 建設業法施行規則第13条の2第2項に規定する「技術的基準」に係るガイドライン

建設業法のグレーゾーン解消制度とは

工事請負契約書の電子契約は可能になったものの、建設業の現場では、電子契約で使用するシステムが国土交通省のガイドラインで定める技術的基準を満たしているかどうかの判断が難しいという問題がありました。そのため、経済産業省では、判断を明確にするために「グレーゾーン解消制度」を設けています。

グレーゾーン解消制度とは、事業者が新規事業の計画に際して、あらかじめ規制の適用の有無を照会できる制度です。電子契約システムが建設業法の解釈に適合しているかを照会できる仕組みであり、グレーゾーン解消制度で認められたシステムを選べば、法にかなった工事請負契約書の電子契約ができることになります。

工事請負契約書に電子契約を利用するための条件

工事請負契約書を電子契約で作成するためには、国土交通省のガイドラインで定められている次の3つの技術的基準を満たさなければなりません。

- 見読性

- 原本性

- 本人性

工事請負契約書の電子化で必要な3つの条件をみていきましょう。

見読性

見読性とは、ただ電子データをシステムに保存するだけではなく、必要なときはいつでも、迅速かつ整然と画面に情報を表示して閲覧したり、印刷したりできるように整備しておくことです。

また、電磁的記録の特長を活かし、関連する記録をすぐに検索して調べられるよう、適切な検索機能を備えておくことが望ましいとしています。

原本性

原本性とは、電子データに記録された契約書の記載事項が改変されていないことを確認できる措置が講じられていることです。改ざんされていないことは、公開鍵暗号方式によって作成した電子署名を用いて証明します。

公開鍵暗号方式とは、公開鍵と秘密鍵という対になる鍵を使ってデータの暗号化を行う方法です。暗号化には「公開鍵」を使い、暗号化された電子契約書を閲覧する際は「秘密鍵」でデータの復号化を行います。

本人性

本人性とは、契約の相手方が本人であることを確認するための措置を講じることです。本人性の要件は、2020年に改正された建設業法施行規則で追加されました。

原本性の確保で公開鍵暗号方式を用いる場合、添付された公開鍵が契約の相手方のものであるのか、他人がなりすましていないかを確認しなければなりません。本人確認のため、信頼できる第三者機関が発行する電子証明書の添付が必要です。

工事請負契約書に電子契約を利用するメリット

工事請負契約書を電子化することで、コスト削減や業務効率化を実現できます。さらに、コンプライアンスを強化できるのもメリットです。

ここでは、工事請負契約書を電子契約で行うメリットを解説します。

収入印紙代などのコストを削減できる

紙の契約書を電子契約に代えることで、コスト削減できることがメリットです。紙の契約書は、契約金額に応じて印紙税が課せられ、収入印紙の添付が必要です。しかし、電子契約は印紙税法上の「課税文書」の作成にあたらず、収入印紙は必要ありません。

さらに、紙の契約書は遠方にいる取引先に書類を郵送しなければなりませんが、電子契約であれば、どこにいてもオンラインで電子データをすぐに送付できます。郵送代や発送に伴う手間がかからないこともメリットです。

また、電子契約は、紙の契約のような、棚や倉庫など保管にかかるコストも発生しません。ファイリングにかかる手間も省けます。

建築業界の業務効率化が実現する

紙の契約を電子契約にすることで、業務効率化につながります。紙の契約には、書類を作成して印刷し、製本してから押印、郵送といった一連の作業が必要です。

しかし、電子契約ではこれらのステップが不要になり、すべてオンライン上で完結するため、紙の契約と比較して時間と手間を大幅に削減できます。

業務の効率化により従業員はほかの重要業務に専念でき、生産性向上が期待できるでしょう。

コンプライアンスを強化できる

電子契約はデータのアクセス管理が容易で、データの閲覧や持ち出しの権限を制限できます。そのため、偽造や情報流出などのリスクを防止し、コンプライアンス強化につながります。アクセスログの取得により、情報へのアクセス状況も逐一把握できるでしょう。

また、電子契約は契約書の締結をオンライン上で一元管理でき、進捗状況を簡単に確認できます。業務の透明性も高まるでしょう。

工事請負契約書の電子契約を締結するまでの流れ

工事請負契約書を電子契約で行う流れは、次のとおりです。

- 工事請負契約書をアップロードする

- 工事請負契約書の内容を確認してもらう

- 電子署名により工事請負契約を締結する

各プロセスを詳しくみていきましょう。

1.工事請負契約書をアップロードする

まず、電子契約システムを導入します。グレーゾーン解消制度により、建設業法の解釈と一致していると認められた事業者のものを選びましょう。

次に、工事を受注する側が工事請負契約書を作成し、電子契約システムを通じてオンライン上に契約書をアップロードします。契約書の作成はPDFファイルで作成するのが一般的です。

2.工事請負契約書の内容を確認してもらう

アップロードしたら、相手方にメールで通知し、工事請負契約書の内容を確認してもらいます。契約書はすぐに相手方へ到着し、迅速に契約手続きを進めることが可能です。

システムにより異なりますが、基本的に相手側がアプリやソフトウェアなどをインストールする必要はなく、通信は暗号化され、安全な環境で契約書の内容を確認できます。

3.電子署名により工事請負契約を締結する

相手方が契約内容に合意したら、工事請負契約を締結します。電子署名は一般的にボタン1つで完了し、相手方に大きな負担はかかりません。従来のような押印や書類送付といった手間がなく、効率的に契約締結が完了します。

その後、相手方の電子署名が施された工事請負契約書が送られてくるという流れです。契約書のデータは、強固なセキュリティ体制のもと、電子契約システムの運営事業者のクラウドサーバー上に安全に保管されます。

工事請負契約書の電子契約を締結するときのポイント

工事請負契約書の電子契約を行う際は、相手方の同意が必要なことに注意が必要です。また、電子契約を導入するに際しては、自社に適したシステムを選びましょう。

ここでは、工事請負契約書の電子契約で注意したいポイントを紹介します。

電子契約利用承諾書が必要な場合がある

電子契約の導入にあたっては、電子化を望まない相手方の保護などを目的に、電子契約の利用についての同意・承諾を得ることが必要になります。

そのため、電子化の同意を相手方から取得する文書として「電子契約利用承諾書」を作成しなければなりません。承諾書は電子化の対象とする書類を特定し、相手方の認識と一致させることが必要です。

また、承諾書では、文書の電子化に対する同意・承諾する意思を文言で明確にし、電子化にかかる費用負担の内容も記載します。

電子契約システムの利用で契約業務がより簡単に

電子契約の導入には、適切な電子契約システムの選定が重要です。システムの利用により、電子契約の締結がよりスムーズになります。

システムを選ぶ際は、電子契約を行う契約の内容を明確にして、自社の契約業務に合った機能を持つものを選びましょう。

操作性やカスタマイズ性、セキュリティ体制をチェックし、最適なシステムを選定してください。サポート体制は充実しているか、費用対効果はあるかの確認も必要です。

工事請負契約書を電子契約にして業務を効率化しよう

工事請負契約書は法改正により書面化義務が撤廃され、契約の相手方の同意・承諾があれば、電子契約で締結することが可能です。電子契約の導入により、コストや手間の削減、業務効率化といったメリットがあります。

ただし、電子契約の締結には相手方の承諾や、適切な電子契約システムの選定が必要な点は把握しておきましょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

契約の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

契約書作成システムのおすすめは?トレンドと合わせて解説

契約書作成システムとは、契約書作成の支援から契約締結、管理まで、契約書関連の業務を効率化できるシステムです。導入により、契約書の保管や管理、更新手続きなどを自動化でき、大幅なコスト削減と業務改善を実現します。 本記事では、契約書作成システム…

詳しくみる独占交渉権に関する合意書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説

独占交渉権に関する合意書は買い手が売り手と独占的な交渉を行う際に締結する合意書です。この記事では独占交渉権に関する合意書とはどのような書類なのか、どのような内容を盛り込むべきなのかをご紹介します。テンプレートもご用意していますので、ぜひ参考…

詳しくみる電子契約のタイムスタンプとは?仕組みやメリット、有効期限を解説

電子契約について調べると「タイムスタンプ」という言葉が出てきます。タイムスタンプは、電子契約においてどのような役割を担っているのでしょうか。また、一緒に語られることの多い「電子署名」とどのような関わりがあるのでしょうか。ここでは、タイムスタ…

詳しくみるIT重説実施に関する同意書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説

宅地建物取引業者などが「IT重説」を行う際には、相手方から同意書を取得する必要があります。法律の規制内容を踏まえて、ひな形をもとに、適切な形式の同意書を準備しましょう。本記事では、IT重説の実施に関する同意書の書き方や、同意書を作成する際の…

詳しくみる電子契約の原本は何を指す?書面や写しとの違い、安全な保管方法を解説

電子契約の原本とは、契約の当事者同士が合意したのちに電子署名を施した最初のデータです。電子契約のデータは修正や削除ができず、まったく同じものを複製できます。そのため紙の書類と異なり、電子契約の原本と写しを厳密に区別する必要はありません。本記…

詳しくみる契約書管理システムを乗り換えるときに検討すべきポイントと進め方を解説

契約書管理システムとは、契約書の期限やバージョン管理などを行うシステムです。業務効率化に必須のシステムですが、乗り換える際は複数の事項を検討しなければなりません。 この記事では、契約書管理システムの乗り換えにあたっての確認事項や流れを解説し…

詳しくみる