- 更新日 : 2024年8月30日

紛争における和解契約書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説

紛争における和解契約書とは、何らかのトラブルが生じている当事者間において、互いに譲歩してトラブルを解決する旨の合意書面です。和解の内容が適正であること、および後日のトラブルを予防できる内容であることをチェックする必要があります。

本記事では、和解契約書の書き方やレビューのポイントを、条文の具体例を示しながら解説します。

目次

紛争における和解契約書とは

紛争における和解契約書とは、法律上のトラブルを和解によって解決することを合意する書面です。

トラブルについていつまでも争い続けることは、当事者にとって大きな負担となります。そのため、互いに譲歩して落としどころを見つけて和解するケースがよくあります。

和解に当たっては、その内容をまとめた和解契約書を作成し、当事者双方が調印して締結するのが一般的です。和解契約書を締結することによって、和解の内容が明確になり、後日のトラブルの再燃防止につながります。

和解契約を締結するケース|対象となる紛争の具体例

和解契約は、さまざまな種類の紛争を解決するために締結されます。具体的には、以下のような紛争が和解の対象となります。

- 交通事故の損害賠償請求

- 金銭消費貸借契約に関する返済方法の変更(任意整理)

- 契約違反に基づく損害賠償請求

- 工作物責任に基づく損害賠償請求

- 製造物責任に基づく損害賠償請求

- 労使紛争(未払い賃金請求、不当解雇など)

和解契約を締結するメリット・デメリット

和解契約書を締結することには、メリット・デメリットの両面があります。自社にとってのメリット・デメリットを多角的に検討し、現段階で和解契約を締結すべきかどうかを慎重に検討しましょう。

和解契約を締結するメリット

和解契約を締結することには、主に以下のメリットがあります。

- 紛争を早期に解決でき、人件費や外部委託の費用などが軽減されます。

- 紛争解決の結果が確定し、不確実性によるリスクが解消されます。

- 損害賠償などがスムーズに支払われる可能性が高まります。

- 相手方との関係性を改善できる可能性があります。

和解契約を締結するデメリット

その一方で、和解契約を締結することには、以下のデメリットがあります。相手方から和解案の提示を受けたら、それを受け入れるかどうかは慎重に検討すべきです。

- 訴訟などの法的手続きにより、客観的な判断を受ける機会を失います。

- 適正な水準に比べて、自社にとって不利益な和解を受け入れてしまうリスクがあります。

紛争における和解契約書のひな形

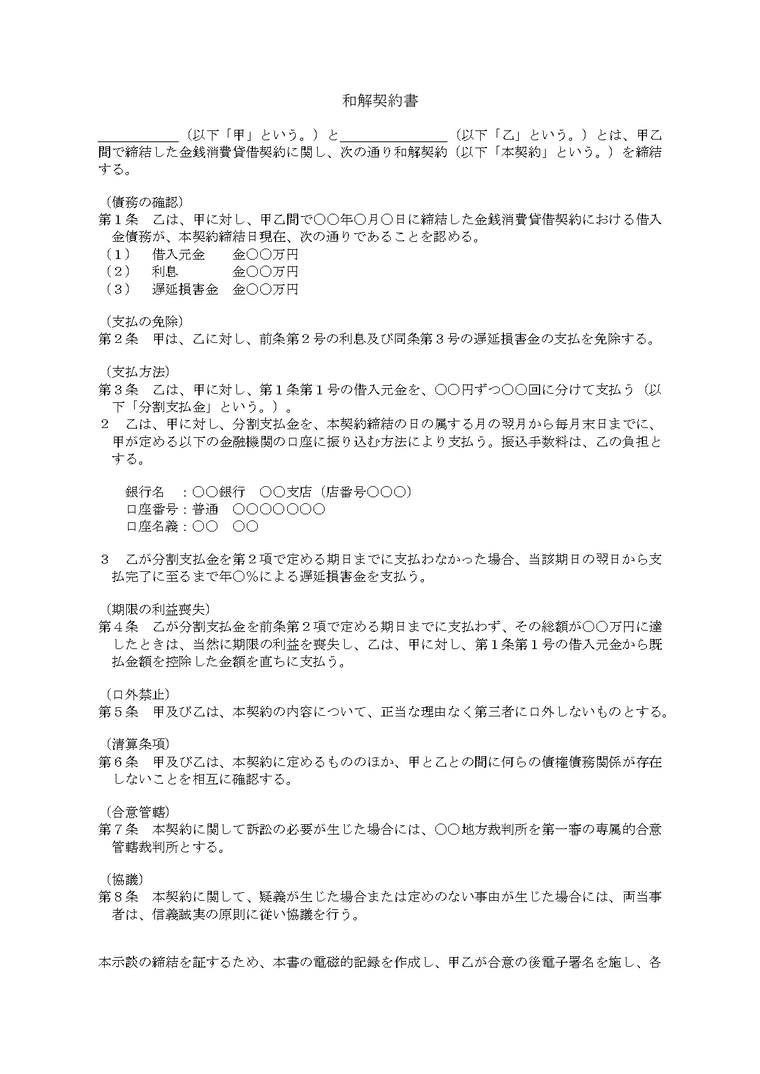

以下のページから、任意整理に関する和解契約書のテンプレートをダウンロードできますので参考にしてください。ただし、実際に作成する和解契約書については、和解の内容に応じて条項を個別に調整する必要がある点にご留意ください。

※ひな形の文例と本記事で紹介する文例は、異なる場合があります。

和解契約書に記載すべき内容(任意整理の和解の例)

任意整理に関する和解を例に、和解契約書において定めるべき内容を解説します。

和解契約書の主な記載事項は、以下の通りです。

- 和解の内容

- 和解内容に違反した場合の対応

- 口外禁止

- 清算条項

- 合意管轄

和解の内容

和解の内容は、疑義がないように明確な文言で定めましょう。任意整理の和解においては、対象債務の内容・免除する債務の内容・任意整理後の支払い方法などを定めます。

(例)

(債務の確認)

第1条 乙は、甲に対し、甲乙間で〇〇年〇月〇日付で締結した金銭消費貸借契約における借入金債務が、本契約締結日現在、次の通りであることを認める。

(1) 借入元金 金〇〇万円

(2) 利息 金〇〇万円

(3) 遅延損害金 金〇〇万円

(支払の免除)

第2条 甲は、乙に対し、前条第2号の利息及び同条第3号の遅延損害金の支払を免除する。

(支払方法)

第3条 乙は、甲に対し、第1条第1号の借入元金(以下「本件元金」という。)を、〇〇円ずつ〇〇回に分けて支払う(以下「分割支払金」という。)。

2 乙は、甲に対し、分割支払金を、本契約締結の日の属する月の翌月以降、本件元金の額に満つるまで毎月、当該月の末日までに、以下の口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は、乙の負担とする。

銀行名:〇〇銀行

支店名:〇〇支店(店番号〇〇〇)

種別:普通

口座番号:〇〇〇〇〇〇〇

口座名義人:〇〇 〇〇

和解内容に違反した場合の対応

和解内容に違反した当事者が、相手方に対して負う責任の内容などを定めます。任意整理の和解においては、支払いが遅れた場合の遅延損害金と期限の利益喪失について定めるのが一般的です。

例)

(支払方法)

第3条 1・2 略

3 乙が分割支払金を第2項で定める期日までに支払わなかった場合、乙は甲に対して、当該期日の翌日から支払完了に至るまで、年〇%の割合による遅延損害金を支払うものとする。

(期限の利益喪失)

第4条 乙が分割支払金を前条第2項で定める期日までに支払わず、その総額が〇〇万円に達したときは、当然に期限の利益を喪失し、乙は、甲に対し、本件元金から既払金額を控除した金額を直ちに支払うものとする。

口外禁止

紛争に関する和解の内容は、両当事者の営業に支障が生じる事態を防ぐため、第三者に対して開示すべきではありません。和解契約書においては、和解内容を口外してはならない旨を定めておきましょう。

例)

(口外禁止)

第5条 甲及び乙は、本契約の内容について、正当な理由なく第三者に口外しないものとする。

清算条項

「清算条項」とは、当事者間において何らの債権債務関係が存在しないことを確認する条項です。和解によって紛争を終局的に解決し、後日のトラブル再燃を防ぐため、和解契約書には必ず清算条項を定めましょう。

例)

(清算条項)

第6条 甲及び乙は、本契約に定めるもののほか、甲と乙との間に何らの債権債務関係が存在しないことを相互に確認する。

合意管轄

和解に関してトラブルが再燃し、やむを得ず訴訟を提起することになるケースもあります。

訴訟の管轄は民事訴訟法などの法律によって定まるのが原則ですが、第一審に限り、当事者の合意により管轄裁判所を定めることができます(民事訴訟法11条1項)。管轄の合意は、書面または電磁的記録によって行わなければなりません(同条2項・3項)。

予期せず遠方で訴訟を戦うことになる事態を避けるため、和解契約書において第一審の専属的合意管轄裁判所を定めておきましょう。

(例)

(合意管轄)

第7条 本契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、〇〇地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

和解契約書を作成する際の注意点

和解契約書を作成する際には、和解の条件が適正であること、および後日のトラブルを予防できる内容であることを確認することが大切です。

和解の条件については、法律・裁判例・過去に締結した契約の規定などを踏まえて、適正な落としどころを検討しましょう。後日のトラブルを予防する観点からは、紛争の争点について漏れなく解決方法を記載することと、和解契約違反のペナルティを適切に定めることがポイントになります。

上記の各観点を踏まえた和解内容を適切に検討するため、顧問弁護士などにアドバイスを求めることをおすすめします。

和解契約書の内容検討は慎重に

和解契約書を締結すれば、紛争を早期に解決できるメリットがあります。ただし、締結した和解契約書を覆すことは難しいので、締結前に内容をよく検討することが大切です。

自社にとって不当に不利益な内容が含まれていないか、後日のトラブルを誘発するような内容になっていないかを慎重にチェックし、問題ないことを確認したうえで和解契約書を締結しましょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

契約の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

雇用契約書は飲食店にも必要?労働条件通知書との違いや記載事項を解説

飲食店で従業員を雇う時は雇用契約書および労働条件通知書を作成しましょう。雇用契約書に関しては作成義務がないものの、トラブル予防のため必要となります。一方で労働条件通知書については交付義務があるため、働いてもらうのが知人であっても省略はできま…

詳しくみるネイルサロン同意書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説

ネイルサロン同意書とは、施術によって起こりうるトラブルについて記載し、トラブルを防止するための書類です。事前に同意を取得しておくことで、不要なクレームを防ぐことができます。 本記事では、ネイルサロン同意書の概要や作成の目的、記載内容などを解…

詳しくみる贈与契約書とは?作成するメリット・手順や書き方についてひな形をもとに解説

贈与契約書とは、無償で財産をあげる・もらうときに作成する契約書のことです。契約書がなくても贈与を行うことはできますが、トラブル予防や税務の観点からはこれを作成しておくことが望ましいとされています。 当記事でも贈与契約書を作成するメリットにつ…

詳しくみる口座振込同意書とは?ひな形や例文、書き方の注意点を解説

口座振込同意書は、給与などを銀行口座に振り込むことを、従業員が同意したことを示す文書です。この記事では、口座振込同意書の基本的な説明、書き方の注意点や具体例、保管方法、電子化の可能性まで、実務に役立つポイントを解説していますのでぜひ参考にし…

詳しくみる契約書レビューの乗り換えはあり?メリット・デメリットを解説

契約書はビジネスの根幹をなす重要な文書です。そのレビューを外部に委託している企業も多いでしょう。しかし、「コストが高い」「レビューの質にばらつきがある」「対応が遅い」といった不満から、現在の委託先の変更、つまり「乗り換え」を検討するケースも…

詳しくみるライセンス契約とは?種類やロイヤリティの決め方など解説

知的財産を使用する場合は、使用者と所有者(権利者)がライセンス契約を締結しなければなりません。ライセンス契約を結ばないまま知的財産を無断で使うと、権利者から損害賠償を請求されることがあり、場合によっては犯罪に該当するおそれもあります。 今回…

詳しくみる