- 作成日 : 2025年5月7日

元請けと下請けの違いは?メリット・デメリットやよくあるトラブルなどを解説

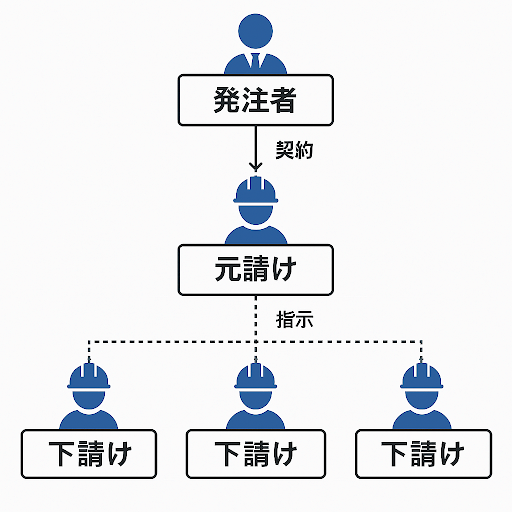

元請けと下請けの違いは、発注者との直接契約の有無です。元請けは発注者から直接業務を受注して全体を管理し、下請けは元請けから仕事を請け負います。本記事では両者の関係性やメリット・デメリット、よくあるトラブルとその対処法について解説します。

目次

元請けとは

元請けとは、発注者から直接仕事を請け負い、全体の業務を取りまとめる立場の企業や個人を指します。建設業界では、元請けが設計・施工全体を管理し、必要に応じて一部業務を下請けに再委託するケースも一般的です。責任範囲が広く、契約内容や品質、納期などを包括的に管理する役割を担っています。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

電子契約にも使える!契約書ひな形まとめ45選

業務委託契約書や工事請負契約書…など各種契約書や、誓約書、念書・覚書、承諾書・通知書…など、使用頻度の高い45個のテンプレートをまとめた、無料で使えるひな形パックです。

実際の契約に合わせてカスタマイズしていただきながら、ご利用くださいませ。

【弁護士監修】チェックリスト付き 改正下請法 1から簡単解説ガイド

下請法の改正内容を基礎からわかりやすく解説した「改正下請法 1から簡単解説ガイド」をご用意しました。

本資料では、2025年改正の背景や主要ポイントを、弁護士監修のもと図解や具体例を交えて解説しています。さらに、委託事業者・受託事業者それぞれのチェックリストを収録しており、実務対応の抜け漏れを防ぐことができます。

2026年1月の施行に向けて、社内説明や取引先対応の準備に役立つ情報がギュッと詰まった1冊です。

【弁護士監修】法務担当者向け!よく使う法令11選

法務担当者がよく参照する法令・法律をまとめた資料を無料で提供しています。

法令・法律の概要だけではなく、実務の中で参照するケースや違反・ペナルティ、過去事例を調べる方法が一目でわかるようになっています。

AI契約書レビュー導入で”失敗”しないための秘訣 ワンストップ法務DXで実現する業務効率化とコスト削減

AI契約書レビューの導入は、法務業務の効率化の第一歩に過ぎません。ツールを単体で使っても、「運用が定着しない」「投資対効果が見えにくい」といった課題が残ることが少なくありません。

本資料では、AIレビューの価値を最大化する「ワンストップ法務DX」戦略を解説します。弁護士費用の最適化や業務の属人化解消など、法務部門全体の業務効率化とコスト削減を実現する秘訣を、ぜひダウンロードしてご覧ください 。

下請けとは

下請けとは、元請けから業務の一部を委託されて実行する企業や個人を指します。発注者と直接契約を結ぶのではなく、元請けと契約し、その指示やスケジュールにもとづいて作業を行います。建設業では、特定分野での専門性を活かした業務を担うことが多く、経験や技術力を重視される点が特徴です。責任の範囲は元請けに比べて限定されますが、実務の最前線で品質を支える存在だといえるでしょう。

元請けと下請けの違い

元請けと下請けの違いは、契約関係や責任範囲において明確に区別されます。元請けは発注者から直接仕事を請け負い、プロジェクト全体の管理・調整を担う立場です。一方、下請けは元請けから特定の業務を委託され、専門分野での作業を行います。この階層構造は建設業界で多く見られるビジネスモデルです。ここでは、発注者、指示系統、請負金額の観点から両者の違いを詳しく解説します。

発注者の違い

元請けと下請けを区別する最も基本的な特徴は、仕事の受注先です。元請け業者は、事業の主体である施主や依頼主から直接仕事を請け負います。例えば建設分野では、建築物の建設を希望する企業やオーナーが元請けに直接依頼し、プロジェクト全体の成功に責任を持つのが一般的です。

これに対し下請け業者は、元請けとの取引関係の中で業務を遂行します。下請けは最終クライアント(施主)との直接的な契約関係は存在せず、元請けを介して間接的に関与するのみです。そのため下請けは元請けの管理下で作業を行い、その業務成果については元請けに対して責任を負う立場となります。

指示系統の違い

指示系統においても、元請けと下請けでは大きな違いがあります。元請けは発注者からの要望や指示を直接受け、それをもとにプロジェクト全体の計画を立案・調整します。全体のスケジュール管理や品質管理、予算管理などの責任を担い、必要に応じて下請けに業務を振り分けることも元請けの役割です。

これに対し、下請けは基本的に元請けからの指示に従って作業を行います。自社が担当する専門分野の範囲内で業務を遂行し、進捗や問題点は元請けに報告する義務があります。発注者との直接のやり取りは限られており、元請けを通じた間接的な指示系統の中で動くことが一般的です。

請負金額の違い

請負金額の面では、元請けは発注者から直接契約金額を受け取り、その中から必要経費や自社の利益、そして下請けへの支払いを賄います。

下請けの請負金額は、元請けとの交渉によって決まります。元請けが発注者から受け取った金額の一部が下請けに支払われる仕組みである以上、下請けの単価は元請けよりも低くなるのが一般的です。特に多重下請け構造の場合、金額が階層ごとに圧縮される傾向があり、末端の下請けになるほど利益確保が難しくなります。また、下請けは自社の担当範囲に限定して見積もるため、請負金額の規模も相対的に小さくなる傾向があります。

元請けで働くメリット

元請けとして働くことは、ビジネス面でも個人のキャリア面でも多くのメリットがあります。発注者と直接契約を結び、プロジェクト全体を統括する立場にあるため、責任と同時に幅広い経験や成長の機会が得られるでしょう。ここでは、元請けで働く際の主な利点について詳しく解説します。

安定した収益が見込める

元請けで働く最大のメリットの一つは、安定した高水準の収入を得られる点です。発注者と直接契約するため、大きな予算を扱い、社員の給与水準も比較的高く設定されています。特に大手企業では、昇給や賞与など報酬体系が整備されており、計画的な生活設計が可能です。さらに、公共事業や長期案件を多く抱える元請けは、不況時でも雇用の安定性が高い傾向にあります。このように、所得面での安定性と高待遇が元請けで働く魅力です。

上流工程のスキルや知識を学べる

元請けで働く大きなメリットが、ビジネスの上流工程に関わるスキルや知識を習得できる点です。企画・設計段階から関与することで戦略的思考や判断力が養われ、発注者との交渉を通じて提案力やコミュニケーション能力も向上します。また、予算管理や品質管理などを通じてプロジェクトマネジメントスキルも身につくなど、これらの経験はリーダーシップ向上やキャリアの幅を広げるだけでなく、独立や起業にも役立つ貴重な財産となります。

大手ゼネコンは社会的信用が高い

建設業界では、大手ゼネコンなど元請けで働くことは社会的信用の面でも大きなメリットです。知名度の高い企業での実績はキャリア形成に有利で、大規模プロジェクトに携われる機会も多いでしょう。また、社会インフラなど意義ある事業に関わることで達成感を得られる点も魅力です。さらに、大手企業は福利厚生や教育制度が充実しており、働きやすい環境が整っています。このような社会的信用は、個人のブランディングにもプラスの影響を与えるでしょう。

元請けで働くデメリット

元請けで働くには多くのメリットがある一方で、発注者と直接契約を結び、プロジェクト全体を統括する立場であるがゆえの課題やプレッシャーなど、見逃せないデメリットも存在します。ここでは、元請けで働く際に直面する主な課題について解説します。

責任が大きい

元請けの最大のデメリットは、プロジェクト全体に対する責任の重さです。品質、納期、コストなどすべての面で最終的な責任を負い、トラブルが発生した場合も元請けが発注者に対応しなければなりません。この責任は精神的な負担となることもあります。特に大規模プロジェクトでは、天候不順や資材調達の遅延など、自社でコントロールできない問題への対応が求められるため、プレッシャーがさらに増します。

入札競争が激しい

元請けとして事業を展開する上での大きな課題は、受注を巡る激しい競争環境です。公共事業では入札制度が一般的であり、価格競争による利益率の低下や採算割れのリスクがあります。また、入札参加には資格や実績、財務状況など厳しい条件を満たす必要があり、その準備や投資も負担となります。さらに、競争力維持には業界動向や技術革新への対応が欠かせず、常に自己研鑽が求められる点も課題です。

下請け会社との調整が必要

元請けでは複数の下請け会社との調整が日常的な業務です。各社のスケジュール管理や品質指導には高度なマネジメント能力が求められます。また、契約交渉や支払い条件の調整も重要であり、発注者からの厳しい条件を下請けに転嫁せざるを得ない場合もあります。良好な関係維持と適正価格での発注を両立させるバランス感覚が必要で、この調整業務は時に大きな負担となるでしょう。

下請けで働くメリット

下請けとして働くことには、特定分野の業務に集中できるため、専門知識や技術を磨きやすいというメリットがあります。また、プロジェクト全体の責任を負う必要がないため、比較的プレッシャーが少なく、安定した受注があれば、事業やキャリアを着実に成長させる基盤となるでしょう。ここでは、下請けで働く場合の主なメリットについて解説します。

プレッシャーが比較的少ない

下請けで働くメリットの一つは、元請けと比べて精神的なプレッシャーが少ない点です。元請けがプロジェクト全体の責任を負うのに対し、下請けは担当部分のみの責任で済みます。また、クライアントとの直接交渉や複雑な調整業務が少なく、自分の業務に集中できる環境も整っています。厳しい納期や予算制約に対する最終責任を負わないため、技術を磨きたい若手にとっては魅力的な働き方といえるでしょう。

専門知識やスキルを磨ける

下請けで働くことで、特定分野における専門性を高められる点も大きなメリットです。元請けが幅広い業務を管理するのに対し、下請けは特定の工程や技術に特化した業務を担当するため、その分野での経験と知識を集中的に蓄積できます。また、現場での実践を通じて技術力を磨き、その道のエキスパートとしてキャリアを構築可能です。専門性が高まることで業界内での評価も向上し、将来的な給与交渉力にもつながります。

下請けで働くデメリット

下請けとして働くことには多くのメリットがある一方で、いくつかの課題やデメリットも存在します。元請けとの関係や業務内容による制約が生じることがあるため、キャリア選択時にはこれらを慎重に考慮する必要があります。ここでは、下請けで働く際に直面しやすい主な課題について解説します。

元請けの影響を受けやすい

下請けで働く際の大きな課題は、元請けの都合や経営状況に左右されやすい点です。元請けの受注減少や経営悪化が直接業務量や支払い遅延に影響を与えることがあります。また、元請けから要求される納期や仕様変更に対応するため、突発的な残業や休日出勤が発生することも少なくありません。このような元請けへの依存度の高さは、自分自身の努力だけでは業務をコントロールしづらい状況となり、心理的なストレス要因となる可能性があります。

収入面で不利になりやすい

下請けで働く場合、給与水準が元請けより低い傾向がある点は見逃せません。発注単価の制約や利益率の低さが原因で、社員への還元は限られることが多いためです。また、ボーナスや福利厚生など待遇面でも元請けと比較すると見劣りする場合があります。このような収入面での格差は、長期的なキャリア設計において重要な課題となるでしょう。

上流工程に携わることが少ない

下請けで働く場合、プロジェクトの上流工程に関わる機会が限られる点もデメリットです。企画立案や全体設計など重要な意思決定プロセスは主に元請けが担当するため、下請けは実施段階の作業に従事することが多くなります。その結果、マネジメントスキルや提案力を養う機会が少なく、ビジネススキル全般を得にくい環境となります。これらはキャリア形成において幅を狭める要因となるでしょう。

元請けと下請けの間で起こりがちなトラブル

元請けと下請けの関係は、業種を問わず様々なトラブルが発生しやすい構造となっています。力関係の不均衡や情報の非対称性から、下請けが不利な立場に置かれるケースも少なくありません。ここでは、ビジネスの現場で実際に発生しやすい代表的なトラブル事例とその背景について解説します。

代金の未払いや遅延

下請けが直面する最も深刻な問題の一つが、代金の未払いや支払いの遅延です。元請けの資金繰りの悪化や、元請け自身が発注者からの入金を待っているケースなど様々な理由で発生します。下請けは小規模が多く、資金繰りが逼迫しやすいため、支払いの遅延は経営危機につながりかねません。これを防ぐために下請法(下請代金支払遅延等防止法)では支払期日の設定や遅延利息について規定していますが、実際には泣き寝入りするケースも少なくありません。

口頭発注によるトラブル

業務内容や条件を明確にした契約書を取り交わさず、口頭での発注・指示のみで仕事を進めるケースがあります。こうした曖昧な発注形態は、後になって「言った・言わない」のトラブルを引き起こしやすいものです。特に仕様変更や追加作業が生じた際、口頭での指示だけだと費用負担や責任の所在が不明確となり、下請け側が不利な立場に立たされることが少なくありません。下請法では書面による発注が義務付けられていますが、実務では守られないケースも見られます。

不当な請求やクレーム

元請けが自社のミスや発注者からのクレームの責任を、不当に下請けに転嫁するケースもあります。例えば、元請けの設計ミスや指示の誤りが原因であっても、下請けに対して修正や手直しを無償で要求するといった事例です。また、発注者からの値引き要求を下請けに転嫁したり、下請けの納品物を理由なく受け取り拒否したりするケースも少なくありません。力関係から下請け側が反論できないまま対応せざるを得ないことも多いでしょう。

元請けからのパワハラ

力関係の不均衡を背景に、元請けによる下請けへのパワーハラスメントも少なくありません。無理な納期の設定や突然の仕様変更、一方的な発注キャンセルなど、下請けの事情を考慮しない要求があります。また、頻繁な叱責や威圧的な態度といった精神的なハラスメントが発生しかねません。こうした行為は下請法で禁止されていますが、取引継続への懸念から問題提起できないケースも多く見られます。

元請けと下請けが契約するときの注意点

元請けと下請けの関係を健全に保ち、トラブルを未然に防ぐためには、契約時の適切な対応が重要です。法令を遵守した公正な契約関係の構築は、双方の企業にとって安定したビジネス基盤となります。ここでは、契約締結時に特に注意すべき点について解説します。

下請法にもとづく契約書を作成する

下請法にもとづいた適正な契約書の作成は、両者間のトラブル防止の基本です。契約書には「発注内容」「納期」「下請代金の額」「支払方法・支払期日」などを明確に記載する必要があります。また、追加作業が発生した場合の対応や責任範囲も明文化しておくことが重要です。元請けは発注時に書面交付が義務付けられており、この法的要件を満たすことがトラブル防止の第一歩となります。

工期・スケジュールの管理を徹底する

無理な工期設定や突然のスケジュール変更は、品質低下や追加コストの原因となります。契約時には現実的な工期設定と、進捗確認のタイミングを明確にしておくべきです。また、予期せぬ事態による遅延が生じた場合の対応方法や責任分担についても事前に取り決めておきます。特に、元請けと下請けの間で定期的な進捗報告の機会を設けることで、問題の早期発見と対応が可能になり、最終的な納期遅延リスクを軽減できます。

建設業法の多重下請けの規制を守る

建設業においては、多重下請け構造による弊害を防ぐため、建設業法で下請けの階層に制限が設けられています。特に公共工事では、一次下請けから数えて原則3次までに制限されており、これを超える多重下請けは禁止されています。この規制は品質確保と適正な労働環境維持が目的であり、違反すると処分の対象となりかねません。契約時には下請け構造の全体像を把握し、法令の範囲内で適切な体制を構築することが重要です。

元請け・下請けの関係を理解し、自分に合った働き方を選ぼう

元請けと下請けはそれぞれ異なる役割や特性を持ち、発注者との関係性や責任範囲、働き方や待遇面にも違いがあります。元請けは安定した収入を得やすく、上流工程の経験も積める一方で、大きな責任や激しい競争に直面することもあります。一方、下請けは専門スキルを高めやすい環境がある反面、収入面での制約や元請け依存による不安定さが課題です。

自分のキャリア志向や重視したい価値観に応じて、どの立場が自分に合っているかを見極めることが大切です。また、契約に関する基本的なポイントも押さえておくことで、信頼関係にもとづいた安定した仕事環境を築くことにつながるでしょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

契約の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

商号とは?屋号・商標との違いや決め方・ルールについて解説!

商号は、企業や個人事業主が営業活動を行う際に使用する名称です。商法においては、登記された会社の名称を指します。法人は定款内で規定した商号の登記が必須です。 商号を決める際は、一定の…

詳しくみる飲食店の開業時に必要な契約と注意点は?無断キャンセルの対応や経営の業務委託についても解説

飲食店の開業時には賃貸借契約や雇用契約など、さまざまな契約を結ぶ必要があります。契約内容ごとに気を付けるポイントが異なるので、契約書作成時などに漏れのないよう注意しましょう。この記…

詳しくみる著作権とは? どこまで保護される?種類、申請方法、期限なども簡単に解説

著作権は、創作物の作者を保護するための法律上の権利です。著作権は音楽や小説などの創作物を作成した際に同時に発生し、日本では著作権法により保護されます。 原則として自然に発生する権利…

詳しくみる委託とは?意味や委任・請負との違いなどを簡単にわかりやすく解説

「委託」は、特定の業務や行為を第三者に任せることです。特に、専門性の高い業務を外部に依頼する際は、委託する側と受託する側が締結する業務委託契約が重要な役割を果たします。 この記事で…

詳しくみるこれからの企業に求められる法務人材とは?採用の現状やキャリアパスを解説

企業を取り巻く法的環境が複雑化する中で、法務人材の役割はこれまで以上に広がりを見せています。契約審査や紛争対応に加え、コンプライアンスやM&A、さらにはテクノロジーへの対応…

詳しくみる契約書作成を行政書士に依頼するメリットは?費用や業務範囲、選び方を解説

契約書が必要となった場合、コストを抑えながら契約書作成を依頼できる士業が行政書士です。一方、弁護士との業務範囲の違いにより、行政書士への依頼の際には注意すべき点もあります。 本記事…

詳しくみる