- 更新日 : 2024年8月29日

債権譲渡契約書とは?作成方法を雛形用いて解説!

自身が有する債権は原則として第三者に譲り渡すことができますが、その際に自身のためにも譲受者のためにも作成しておきたいのが「債権譲渡契約書」です。今回は債権譲渡の意義や民法改正による注意点などを述べた上で、債権譲渡契約書の書き方を雛形とともに説明します。

目次

債権譲渡契約書とは?

債権譲渡契約は債権者が持つ債権を、内容をまったく変えずに第三者に移転する契約です。民法は、債権譲渡を債権の性質が譲渡を許す限り自由にできるとしています(民法(以下同)第466条1項)。債権者が自分の債権を他社への債務の担保にしたり、自分の債権を用いて弁済を行ったりすることを認め、資本の流動をスムーズにすることが目的です。

譲渡できない債権の例としては、慰謝料請求権や扶養(養育費)請求権などが挙げられます。一身専属的で債権者が特定されている請求権であることがその理由です。

例えば、AがBに対して有する売掛金債権を、AがCに対して負っている買掛金支払に充てることに合意した場合に、AとCの間で交わす書類が債権譲渡契約書です。この場合、債務者であるBの意思表示は要件ではありません。

旧法では、AとBが債権譲渡禁止特約を交わしていれば、Cが特約について重過失なく知らなかった場合を除き、譲渡は無効とされていました。

確かにBにとって、債権者が変わるのは面倒なこともあるでしょう。しかし、前述のとおり社会経済を回すためには債権譲渡も有効な手段であると考えられるようになったことなどを踏まえ、改正法では債権譲渡禁止特約があったとしても「債権の譲渡は、その効力を妨げられない(第466条2項)」と変更されました。

もっとも、Cが譲渡禁止を知っていたか、知らないことに重過失があった場合は、Bは、Aに対してすでに債務を弁済していたことを主張し、Cに対して支払いを拒むことができます(第466条3項)。

いずれにせよ、契約条項に債権譲渡禁止特約があったとしても、現在は譲渡側と譲受側のみの契約で譲渡が可能になりました。ただし、トラブルや関係悪化を避けるために、できるだけ債務者に対して事前に確認しておくことをおすすめします。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

電子契約にも使える!契約書ひな形まとめ45選

業務委託契約書や工事請負契約書…など各種契約書や、誓約書、念書・覚書、承諾書・通知書…など、使用頻度の高い45個のテンプレートをまとめた、無料で使えるひな形パックです。

実際の契約に合わせてカスタマイズしていただきながら、ご利用くださいませ。

【弁護士監修】チェックリスト付き 改正下請法 1から簡単解説ガイド

下請法の改正内容を基礎からわかりやすく解説した「改正下請法 1から簡単解説ガイド」をご用意しました。

本資料では、2025年改正の背景や主要ポイントを、弁護士監修のもと図解や具体例を交えて解説しています。さらに、委託事業者・受託事業者それぞれのチェックリストを収録しており、実務対応の抜け漏れを防ぐことができます。

2026年1月の施行に向けて、社内説明や取引先対応の準備に役立つ情報がギュッと詰まった1冊です。

弁護士監修で分かりやすい! 契約書の作り方・書き方の教科書

弁護士の南陽輔氏(一歩法律事務所所属)が監修している「契約書の作り方・書き方の教科書」ガイドです。

契約書作成の基本知識、作成の流れ・記載項目、作成時の注意点・論点が、分かりやすくまとまっています。手元に置ける保存版としてぜひご活用ください。

自社の利益を守るための16項目 契約書レビューのチェックポイント

契約書レビューでチェックするべきポイントをまとめた資料を無料で提供しています。

契約書のレビューを行う企業法務担当者や中小企業経営者の方にもご活用いただけます。

債権譲渡契約書の書式や書き方は?

一口に債権といってもさまざまな種類がありますし、譲渡目的や方法なども多岐にわたります。まずは典型的な雛形で全体の流れを把握し、その上でいくつかのケースについて注意すべき点を紹介します。

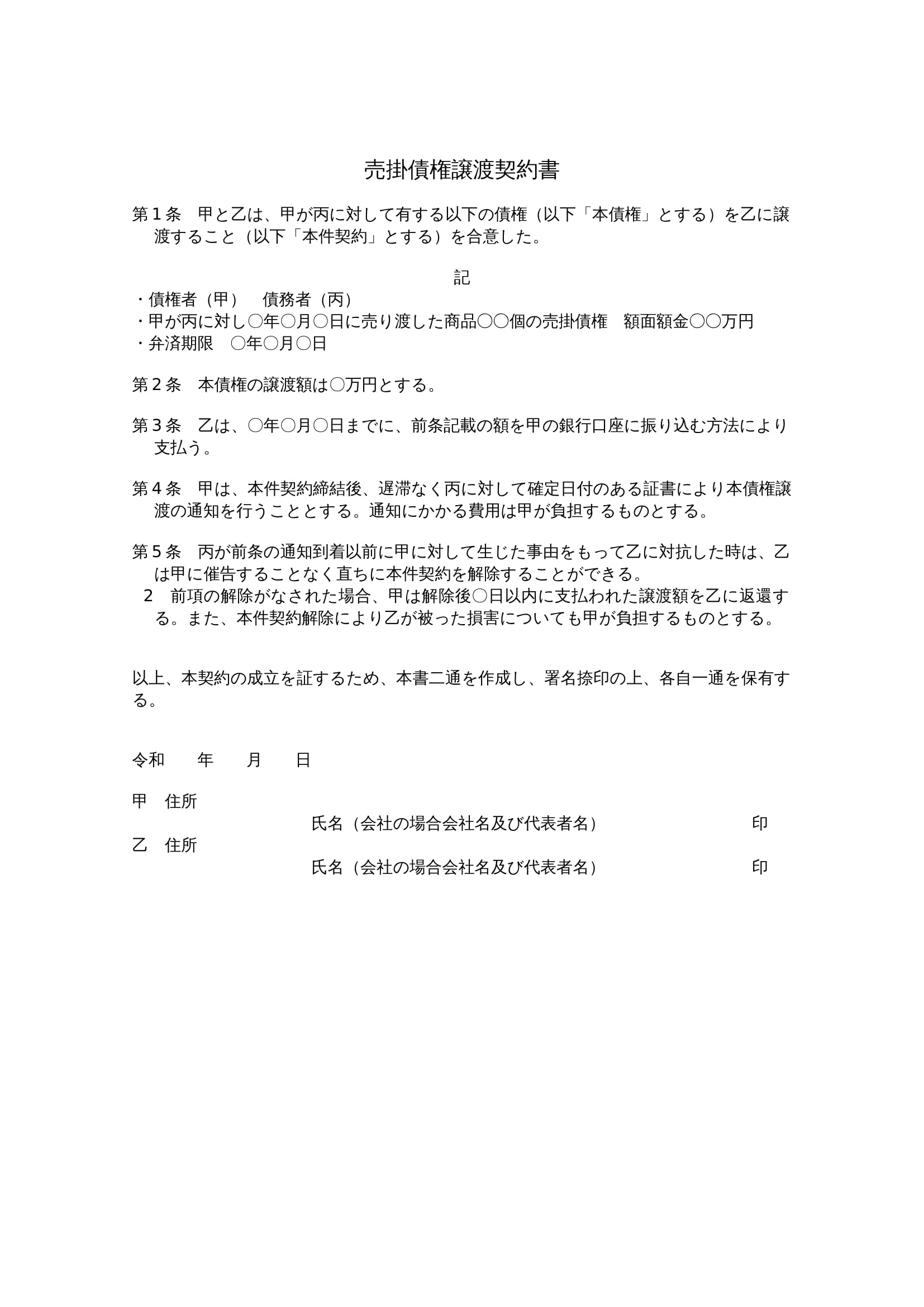

債権譲渡契約書の雛形

テンプレートは、甲の丙に対する売掛代金債権を乙に譲渡するという内容になっています。

債権譲渡契約書を作成する際は、まず債権の内容を特定することが重要です。債権額やその弁済期日などに加え、譲受側は念のためその債権が現在も有効なものであることを、債権の発生原因となる契約書などで確認しましょう。

債権額と譲渡額(債権の売買代金額)は一致する必要はなく、甲乙間の協議によって譲渡額を決めることができます。譲渡債権の種類や弁済期にもよりますが、債権額より譲渡額のほうが低くなるケースが多いようです。

債権譲渡があったことを第三者に対抗するためには、基本的に確定日付のある証書にて債務者である丙に対し債権者である甲が通知する必要があるため、第4条のように記載しておきます。

また、甲丙間に生じた問題によって債権回収が困難になった場合は、甲乙間の契約を解除できるように取り決めておきましょう。

債権譲渡契約書のテンプレートは下記のページからダウンロードできます。

譲渡人からの弁済を目的とする債権譲渡契約書

テンプレートでは債権を売買の形で譲渡していますが、甲が、乙が甲に対して有する債権の弁済に甲の持つ債権を充てるケースもあります。

この場合、第2条には譲渡額ではなく債権の弁済に充てる旨(「甲乙間の売買契約に基づく買掛金債務弁済のため」など)を記載します。甲の持つ債権の一部で弁済が可能であれば、「債権のうち○○円」のように譲渡債権額を特定します。

弁済に過不足がある場合に備えた債権譲渡契約書

弁済目的の債権譲渡において、譲り受けた債権を回収した時に弁済総額に満たない可能性がある場合は、不足額についてどうするかを契約書で取り決めておきましょう。

例えば、甲と丙が継続して取引を行う中で、将来に向けて反復的に発生する甲の丙に対する買掛金債権を、「将来債権」として乙に譲渡するという形の債権譲渡があります。将来債権の譲渡は長く実務で行われていましたが、こちらも改正民法で有効であることが明文化されました(第466条の6)。

しかし、最終弁済期日を譲渡契約締結から2年後としていたところ、その間に何らかの事情で甲丙間の取引件数が大幅に減少し、丙の2年間の支払総額が、乙が受け取るべき弁済額に満たなくなる可能性があります。

そのため、債権譲渡契約時に額が確定している債権でない限り、「不足があった場合、不足分は甲が支払う」という条項を加えておきます。

逆に、譲渡債権の額が弁済期日に本来の弁済額を上回ることもあり得るため、その場合は超過分を譲渡側に返還することも定めておきましょう。

債権譲渡契約書に印紙税はかかる?

契約書の作成には、その性質や契約金額により印紙税がかかることがあります。

債権譲渡契約書は「印紙税額の一覧表」において第15号文書に該当し、印紙税額は契約書の記載金額が1万円未満の場合は非課税、1万円以上の場合は200円(金額の記載がない場合を含む)となっています。

実務的には1万円未満の債権譲渡は少ないので、印紙税額は「200円」と覚えておけばよいでしょう。

債権譲渡契約書を作成する上での注意点は?

債権譲渡契約は「物」ではなく債権という人(法人含む)に対する「請求権」を引き渡す契約であることから、債権譲渡契約書には売買契約や消費貸借契約などでは見られない条項が必要になります。

特に債権を譲り受ける側はその債権の有効性を確認することに加え、債務者の支払い能力などもチェックした上で契約書の作成に臨み、確実に債権を回収できるようにすることが大切です。

債権譲渡契約書は法改正も踏まえて慎重に作成を

かつては譲渡禁止特約に違反する債権譲渡は基本的に無効でしたが、今回の改正で特約があっても譲渡は有効になりました。これによって債権譲渡が行いやすくなりましたが、譲渡時には譲渡側も譲受側も債権の特殊性を正しく理解し、条項を吟味した上で契約書を作成する必要があります。

参考:民法|e-Gov法令検索

よくある質問

債権譲渡契約書に印紙税はかかる?

契約金額が1万円以上の場合は、200円の印紙税がかかります。詳しくはこちらをご覧ください。

債権譲渡契約書を作成する際の注意点は?

債権を譲り受ける側は、債権の有効性や債務者の支払い能力を調査した上で債権譲渡契約書を作成することが大切です。詳しくはこちらをご覧ください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

契約の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

印章管理規程とは?雛形を基に定めるべき項目を解説

取引先や顧客との契約、公的機関や銀行での手続き、日々の書類の決裁など、企業では押印を行う機会が少なくありません。そのため、印章(ハンコ)を適切に管理しておかないと、思わぬトラブルに発展するリスクがあります。そこで、今回は印章管理規程について…

詳しくみる標準倉庫寄託約款とは?ひな形をもとに役割や書き方を解説

標準倉庫寄託約款とは、倉庫業法で規定されている標準的な倉庫寄託約款のことです。倉庫業を営む場合は、倉庫寄託約款を定めて国土交通大臣に届け出なくてはいけません。記載すべき内容や種類、書き方についてまとめました。また、無料でダウンロードできるテ…

詳しくみる契約書は後から作成できる?遡及適用の文例やバックデートとの違いについて解説

契約書は「後から作ったから無効!」ということはありません。ただし締結時点で契約書を作成できていないとトラブルになるリスクが高くなりますので、できるだけ事後的な対応は避けた方がよいでしょう。 当記事では作成時期や効力発生日、バックデートのリス…

詳しくみる契約書作成の相談窓口は?選び方のポイントや流れを解説

契約書の作成は、専門家に相談することをおすすめします。専門家に相談することで、リスクを抑えた契約書の作成が可能です。依頼・相談できるのは、弁護士か行政書士、もしくは司法書士です。 本記事では、契約作成の相談窓口や選ぶときのチェックポイント、…

詳しくみる債務承認弁済契約書についてテンプレートと契約内容を解説!

債務承認弁済契約とは、文字どおり債務の承認とその債務の弁済方法等についての契約です。個人間であれば手書きで作成することもできますし、公正証書で作成することもできます。ただし、公正証書で作成した場合は直ちに強制執行ができるなど、効力に違いがあ…

詳しくみるインフルエンサー契約はどう締結する?契約書の項目などを解説

動画投稿プラットフォームやSNSなどの普及の普及によって、インフルエンサーマーケティングが注目されています。インフルエンサーと呼ばれる人たちに、自身のYouTubeやインスタなどのメディアで商品やサービスをPRしてもらうことで、宣伝効果を狙…

詳しくみる