- 作成日 : 2025年11月11日

取締役会の招集通知とは?記載事項や送る手順など解説【テンプレート付】

取締役会の招集通知は、会社の重要な意思決定を法的に有効なものにするための、非常に重要な手続きです。会社法で定められたこの手続きを正しく理解していなければ、決議の効力が無効と判断され、事業運営に重大な支障をきたすリスクが伴います。

本記事では、招集通知の基本的な役割から、誰が・いつまでに・誰に送るかといった具体的なルール、通知を省略できるケース、そして法的に有効な手続きの流れや注意点までを網羅的に解説します。実務ですぐに活用できる通知書のテンプレート(書面・メール両対応)も用意したので、ぜひご活用ください。

目次

取締役会の招集通知とはどのような書類?

取締役会の開催を知らせ、各役員に出席と準備の機会を与えるための、会社法で定められた公式な通知です。この通知手続きに法的な不備(瑕疵)があると、取締役会決議の効力が争われる可能性があるため、非常に重要な役割を担います。

取締役会の招集通知は、取締役会の開催日時や場所を事前に知らせることで、取締役および監査役が審議に参加する機会を保障するためのものです。これは、会社の重要な意思決定が、一部の取締役だけで行われることを防ぎ、公正な議論を担保する目的があります。

適法な手続きを踏まない決議は、法的な効力が争われる原因となります。具体的には、一般の民事訴訟として、決議の効力を争うことについて法律上の利益(確認の利益)が認められる取締役、監査役、株主などから、決議の「不存在確認」や「無効確認」を求める訴えを起こされる可能性があります。なお、この招集手続きの基本的なルール(原則として会日の一週間前までに通知する点など)は、会社法第368条1項で定められています。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

電子契約にも使える!契約書ひな形まとめ45選

業務委託契約書や工事請負契約書…など各種契約書や、誓約書、念書・覚書、承諾書・通知書…など、使用頻度の高い45個のテンプレートをまとめた、無料で使えるひな形パックです。

実際の契約に合わせてカスタマイズしていただきながら、ご利用くださいませ。

【弁護士監修】チェックリスト付き 改正下請法 1から簡単解説ガイド

下請法の改正内容を基礎からわかりやすく解説した「改正下請法 1から簡単解説ガイド」をご用意しました。

本資料では、2025年改正の背景や主要ポイントを、弁護士監修のもと図解や具体例を交えて解説しています。さらに、委託事業者・受託事業者それぞれのチェックリストを収録しており、実務対応の抜け漏れを防ぐことができます。

2026年1月の施行に向けて、社内説明や取引先対応の準備に役立つ情報がギュッと詰まった1冊です。

【弁護士監修】法務担当者向け!よく使う法令11選

法務担当者がよく参照する法令・法律をまとめた資料を無料で提供しています。

法令・法律の概要だけではなく、実務の中で参照するケースや違反・ペナルティ、過去事例を調べる方法が一目でわかるようになっています。

自社の利益を守るための16項目 契約書レビューのチェックポイント

契約書レビューでチェックするべきポイントをまとめた資料を無料で提供しています。

契約書のレビューを行う企業法務担当者や中小企業経営者の方にもご活用いただけます。

取締役会の招集通知に記載すべき事項は?

招集通知には、取締役会がいつ、どこで開かれるのかが明確にわかる情報を記載する必要があります。具体的には、以下の項目を網羅することが一般的です。

- 開催日時:年月日に加え、開始時刻を明記します。

- 開催場所:物理的な会議室の住所や、オンライン会議の場合はその旨とアクセス方法を記載します。

- 議題(目的事項):会社法上、議題の記載は法的な義務ではありません。しかし、競業取引や利益相反取引の承認など、一部の重要な事項については、法令により招集通知に議題を記載することが義務付けられています。取締役が事前に議論の準備をできるよう、審議する議題を記載することが望ましいでしょう。特に重要な業務執行(会社法362条4項)など、取締役が事前に十分な検討を要する議案については、準備機会を確保する観点からも知らせておくことが後のトラブル防止に繋がります。

- 招集権者の氏名:誰がこの取締役会を招集したのかを明確にするため、通常は代表取締役の氏名を記載します。

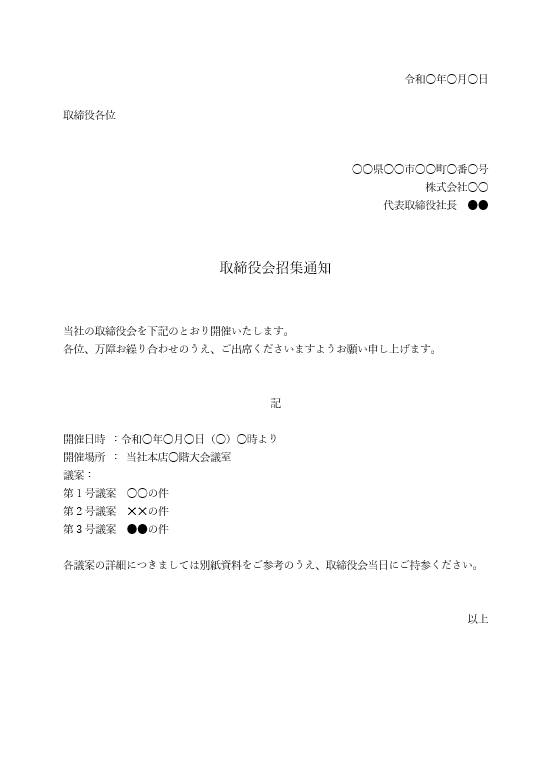

取締役会の招集通知テンプレート(雛形)

実務ですぐに活用できる、取締役会招集通知書のテンプレート(雛形)をご用意しました。

会社法で求められる基本的な記載事項を網羅しており、貴社の状況に合わせて自由に編集いただけます。

取締役会招集通知のテンプレートは、こちらからダウンロードできます。

取締役会は誰が招集できる?

原則として、定款または取締役会で定められた特定の取締役(招集権者)が招集します。ただし、それ以外の役員や株主が招集を請求したり、自ら招集したりできるケースも法律で認められています。

原則は「招集権者」が招集する

取締役会を招集する権限を持つ人は「招集権者」と呼ばれます。会社法では、各取締役に招集権があるのが原則ですが(会社法366条1項本文)、多くの会社では、定款や取締役会決議によって、特定の取締役(例えば「代表取締役」)を招集権者として定めています。

自社の定款に招集権者に関する定めがあるか、まずは確認することが重要です。もし定めがない場合は、各取締役がそれぞれ招集権を持つことになります。

招集権者以外の取締役や株主が招集を請求できるケース

招集権者が正当な理由なく取締役会を招集しない場合、他の取締役や株主、監査役がその開催を求めることができます。

| 請求できる者 | 根拠条文 | 請求の流れ |

|---|---|---|

| 招集権者以外の取締役 | 会社法366条2項, 3項 |

|

| 監査役 | 会社法383条2項, 3項 |

|

| 株主 | 会社法367条1項 |

※この請求に基づき取締役が招集する義務があります。取締役が対応しない場合、一定の要件(会社の目的の範囲外の行為等をするおそれがある場合など)を満たせば、株主が自ら招集することも可能です(会社法367条3項)。 |

招集通知は誰に送る必要がある?

原則として、すべての取締役と監査役(監査役設置会社の場合)に対して送付する必要があります。一部の役員への通知を欠いた場合、決議の効力に影響が及ぶ可能性があります。

通知を送るべき対象者

招集通知の送付対象は、会社の役員構成によって決まります。

- 取締役:全員が対象です。社外取締役や、遠隔地にいる取締役も含まれます。

- 監査役:監査役設置会社の場合は、原則としてすべての監査役にも通知が必要です(会社法383条1項)。監査役には取締役会への出席義務があるため、招集通知も必須となります。ただし、定款によって監査役の監査範囲を会計に関するものに限定している場合、その監査役には取締役会への出席義務はありません(会社法389条7項)。実務上は招集通知を欠いても決議の効力は無効にならないと解されていますが、安全のためには通知を送付することが望ましいでしょう。

たとえ特定の取締役が常時欠席している、あるいは議題に対して直接の関与が薄いといった事情があったとしても、通知を省略することはできません。

通知が不要なケース(全員出席の場合など)

例外的に、招集通知の手続きを省略できるケースがあります。それは、取締役および監査役(監査役設置会社の場合)の全員が、取締役会を開催することに同意している場合です(会社法368条2項)。

この「全員の同意」があれば、招集通知を発送することなく、直ちに取締役会を開催・決議することが可能です。実務上は、緊急の決議が必要な場合などに活用されます。ただし、後日の紛争を避けるため、全員の同意があったことを議事録に明記しておくか、同意書を取得しておくことが賢明です。

補足:定例取締役会の場合でも通知は原則必要

「毎月第3水曜日に開催する」というように、開催が定例化している取締役会であっても、招集通知が自動的に不要になるわけではありません。判例上も、単に慣例であることのみを理由に通知を省略することは、原則として認められていません。定例取締役会であっても、前述の「全員の同意」(会社法368条2項)がない限り、都度、招集通知を送付するのが法的に安全な運用です。実務上、後の紛争を避けるため、全員の同意を書面で得ておくなどの対応が望ましいでしょう。

取締役会の招集通知はいつまでに送れば良い?

原則として、取締役会の開催日の1週間前までに発送する必要があります。ただし、この期間は定款で短縮することも可能です。

会社法で定められた発送期限

会社法第368条1項では、「取締役会の日の1週間前までに」各取締役(および監査役)に対してその通知を発しなければならない、と定められています。

ここで言う「1週間前」の数え方には注意が必要です。通知の発送日と会日の間に、丸々7日間を確保する必要があります(中7日)。この期間計算は民法の原則(初日不算入。民法140条)に従います。例えば、9月18日に取締役会を開催する場合、その前日である17日から遡って7日間を空けるため、9月10日までに通知を発送する必要があります。

| 取締役会の開催日 | 招集通知の発送期限日 |

|---|---|

| 9月18日(木) | 9月10日(水) |

| 9月25日(木) | 9月17日(水) |

定款で期限を短縮する場合の注意点

会社法が定める「1週間」という期間は、定款によって短縮することが認められています。例えば、「3日前まで」と定めることも可能です。スタートアップ企業など、迅速な意思決定が求められる会社では、実務上、定款でこの期間を「3日前まで」のように短縮する例が見られます。

ここでいう「3日前」とは、会日との間に中3日を確保することを意味します。例えば、9月18日に取締役会を開催する場合、間に15日・16日・17日の3日間を空けるため、その3日前の9月14日までに通知を発送する必要があります。

ただし、期間を短縮する場合でも、各取締役が議題を検討し、出席の準備をするための合理的な期間を確保する配慮が求められます。極端に短い期間(例えば前日など)に設定すると、取締役の出席機会を不当に奪うものとして、通知の効力が争われる可能性もゼロではありません。

招集通知はどのように送るのが適切?

通知の方法に法律上の厳格な決まりはありませんが、確実に相手に届き、かつ発送した証拠が残る方法を選択することが重要です。対象者の承諾があれば、電子メールなどの電磁的方法も認められています。

書面での通知方法(郵送など)

伝統的かつ確実な方法として、書面を郵送する方法があります。普通郵便でも法的には問題ありませんが、万が一「通知が届いていない」というトラブルが発生した場合に備え、以下の方法が推奨されます。

- 配達証明付き郵便:いつ相手に配達されたかを証明できます。

- 内容証明郵便:文書の内容と差出時点を郵便局が証明してくれるため、証拠として有効な方法の一つです。到達を証明する「配達証明」と組み合わせて利用すると、より確実性が高まります。

電磁的方法(Eメールなど)で送る場合の要件

会社法上、取締役会の招集通知には特定の方法が定められておらず、メールや口頭でも有効とされています。したがって、通知のために相手方の承諾を得る法的な義務はありません。 ただし、定款に書面による通知を定めている場合、書面による方法に代えて電磁的方法で通知するには、あらかじめ対象者の承諾を得る必要があります。

「言った・言わない」のトラブルを避けるため、メールなど記録に残る形で行うことが推奨されます。一方で、株主総会の通知を電磁的方法で行う場合はルールが異なり、事前に株主から「書面または電磁的方法」による承諾を得る必要があります(会社法299条3項、会社法施行令2条1項2号)。口頭での承諾は認められていないため注意しましょう。

取締役会の招集手続きはどのように進めれば良い?

取締役会の招集手続きは、開催する会議の内容を決定し、会社法や定款のルールに基づいて全対象者へ招集通知を発送し、取締役会を開催するという流れで進みます。法的に有効な決議を行うためには、これらのステップを正確に、順を追って実行することが不可欠です。

以下では、具体的な手順を7つのステップに分けて解説します。

ステップ1. 開催日時・場所・議題の決定

まずは、取締役会で話し合うべき議題を整理し、開催する日時と場所を決定します。

ステップ2. 招集権者の確認

自社の定款を確認し、誰が招集権者(代表取締役など)かを確認します。

ステップ3. 通知対象者の確定

招集通知を送るべき取締役全員と、監査役(監査役設置会社の場合)をリストアップします。

ステップ4. 発送期限の計算

開催日から逆算して、会社法または定款で定められた発送期限(原則1週間前)を算出します。

ステップ5. 招集通知書の作成

記事内のテンプレートなどを参考に、必要な記載事項を盛り込んだ通知書を作成します。

ステップ6. 招集通知の発送

確定した対象者に対し、定められた期限内に、書面または相手の承諾を得た電磁的方法で通知を発送します。

ステップ7. 取締役会の開催

通知した日時に取締役会を開催します。

取締役会における招集通知の手続きでよくある質問(FAQ)

Q1. 招集通知の記載漏れや発送ミスがあった場合はどうなりますか?

A. 原則として決議は無効となる可能性がありますが、例外的に有効と判断されることもあります。 通知の対象者の一部が漏れていた、開催場所の記載が誤っていたなど、招集手続きに重大な瑕疵(かし)があった場合、その取締役会で行われた決議は「決議無効」と判断されるリスクがあります。

ただし「特段の事情」がある場合には、通知漏れなどの瑕疵があっても決議が有効とされることがあります。この「特段の事情」とは、具体的に以下のようなケースを指します。

- その役員が出席しても、決議の結果に影響がなかったと認められる場合: 例えば、通知漏れの取締役1名を除いた全取締役が出席し、満場一致で可決された場合など、その1名が反対したとしても結論が変わらないことが明らかなケースです。

- 本人が出席を辞退する意思を明示していた場合:あらかじめ明確に「その取締役会には欠席する」と伝えていた役員への通知が漏れた、といったケースです。

しかし、これらはあくまで例外的な救済措置です。原則通り、すべての対象者に適切な通知を行うことが、無用な法的リスクを避ける上で不可欠です。

Q2. 海外在住の取締役への通知はどうすれば良いですか?

A. 国内在住の取締役と等しく、定められた期限までに通知を行う必要があります。 海外在住であることを理由に通知を省略することはできません。物理的な郵便では日数がかかるため、本人の承諾を得た上でEメールなどの電磁的方法を活用するのが現実的です。郵送する場合は、国際郵便の日数を十分に考慮し、発送期限よりもかなり早めに手続きを行う必要があります。

Q3. 招集通知に記載していない議題を、当日に決議することはできますか?

A. はい、原則として可能です。 取締役会は、株主総会とは異なり、招集通知に記載されていない事項についても審議し、決議することができます。これは、取締役が会社の業務執行に関する専門家であり、その場で柔軟な意思決定を行う必要があるためです。

ただし、重要な業務執行の決定(会社法362条4項各号に掲げられる事項など)や、競業取引・利益相反取引の承認(会社法365条1項)といった特に重要な事項については、取締役が事前に検討する時間が必要なため、あらかじめ通知に議題として記載しておくことが強く推奨されます。議題として通知せずに決議した場合、取締役の審議の機会を十分に与えなかったとして、決議の効力が争われるリスクが残ります。

もっとも、円滑な議論と適切な意思決定のため、特に重要または複雑な案件については、事前に資料を送付するなど議題を周知しておくことがガバナンス上望ましい対応です。

適法な取締役会運営のための確実な一歩

この記事では、取締役会招集通知の法的な役割から、招集できる者、通知の相手方と期限、具体的な手続きの流れ、そして通知書作成時の注意点について詳しく解説しました。取締役会の決議を法的に有効なものとするためには、会社法に定められた招集手続きを正しく踏むことが不可欠です。この知識は、会社の重要な意思決定の効力を担保し、ガバナンスを維持するために欠かせません。

本記事でご紹介したポイントやテンプレートを参考に、まずは自社の定款(ていかん)で招集ルールを確認し、期間内に適切な手続きを行うことが重要です。手続きに不安がある場合や、複雑な状況で判断に迷った際は、速やかに弁護士などの専門家に相談し、適切な対応を進めてください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

契約の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

身元保証書とは?書き方や保証人の決め方について解説!

入社時や在留資格(ビザ)の取得・在留期間の更新時など、重要な場面で「身元保証書」なるものを求められることがあります。本記事では「身元保証書」とは何か、いつ求められるのか、誰を身元保証人とすべきかについて解説します。身元保証書の書き方やテンプ…

詳しくみる破産手続開始原因である「支払不能」が認められるケースとは?

会社や個人が、債務超過や支払不能に陥ったとき、破産をすれば、債務の負担から解放されます。破産手続は、裁判所に申立てて行いますが、破産開始決定されるには、一定の要件を満たしていなければなりません。 本稿では、要件となる破産手続開始原因の1つで…

詳しくみる製造物責任法(PL法)とは?対象の製造物や欠陥の定義、事例などを簡単に解説

製造物責任法(PL法)とは、製造物に関する損害賠償の責任を規定した法律です。製造物の欠陥等が原因で事故が起こったとき、製造業者は賠償責任を負う可能性があるため、企業は同法についての理解を持つことが重要です。 どのような製造物が対象なのか、ど…

詳しくみる営業秘密とは?不正競争防止法における定義や対策を紹介

営業秘密とは法的保護の対象となり得る情報のことで、不正競争防止法(不競法)で定義されている法律用語です。本記事では営業秘密について詳しく解説します。同法の保護を受けるための3要件や企業秘密・知的財産との違い、漏洩事例とその対策・秘密保持誓約…

詳しくみる【2022年5月施行】借地借家法の改正点は?わかりやすく解説

土地や建物の賃借に関する権利義務や手続などを定める「借地借家法」は身近な法律であり、これまで社会の変化や実情に応じて何度か改正が行われてきました。 今回は2022年5月に施行された同法の改正点について、わかりやすく解説します。 改正された借…

詳しくみる【2023年公布】不正競争防止法改正とは?改正のポイントや必要な対応を解説

不正競争防止法は不正・不当な営業方法などを規制する法律で、2023年に改正法が公布されています。不正競争防止法改正のポイントとしては「デジタル活用に伴う多様な知的財産の保護強化」「グローバル化に伴う制度の整備」が挙げられます。 本記事で、こ…

詳しくみる