- 更新日 : 2025年10月27日

取締役会議事録に電子署名は必要?やり方や法的規制、注意点を解説

電子化された取締役会議事録には、電子署名が必要です。要件を満たして有効な電子署名を行う方法には主に2種類あります。法務省により定められた電子証明書を取得する方法とクラウド電子契約サービスを活用する方法です。

本記事では、取締役会議事録を電子化するために必要な電子署名の方法や法的規制、注意点を解説します。

▼取締役会議事録のひな形・テンプレートは下記より無料でダウンロードいただけます。

目次

取締役会議事録に電子署名は必要

取締役会議事録を電子化する場合、電子署名が必要です。取締役会議事録とは、株式会社の取締役会において、議事の経過や決議の結果を記録した書類で、作成が義務付けられています。

従来は、紙の議事録に出席した取締役および監査役が手書きで署名または記名押印していました。しかし、近年では取締役会議事録の電磁的記録による作成、つまり電子化が認められています。

電子化する場合、紙の議事録への署名または記名押印に代わり、電子署名の付与が必要です。

なお、取締役会議事録については、こちらの記事で詳しく解説しています。

取締役会議事録の電子化に必要な要件のため

電子署名は、取締役会議事録の電子化に必要な要件です。会社法では、取締役会議事録を電子化する場合には、紙への記名押印の代わりに電子署名をしなければならないとしています。

電子署名によって、誰がいつ議事録に同意したのかを明確にでき、改ざんのリスクを減らせるでしょう。そのため、議事録の信頼性を確保し、法的効力を担保するために必要不可欠な要素と言えます。

なお、電子署名については、こちらの記事で詳しく解説しています。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

「送信料0円」の電子契約が選ばれる理由

多くの電子契約サービスは送信料がかりますが、近年では「送信料0円」の電子契約サービスへの乗り換え・新規導入が多くなっています。

送信料0円の電子契約サービス導入のメリット・デメリットをまとめていますので、ぜひご活用ください。

導入で失敗したくない人必見!電子契約はじめ方ガイド

電子契約のキホンからサービス導入の流れまで、図解やシミュレーションを使いながらわかりやすく解説しています。

社内向けに導入効果を説明する方法や、取引先向けの案内文など、実務で参考になる情報もギュッと詰まった1冊です。

電子契約サービス比較マニュアル

日本には多数の電子署名・電子契約サービスがありますが、各サービスを比較する中で「ここだけは事前に確認しておくべき」と考えるポイントを5つまとめました。

電子署名・電子契約サービスが、そのポイントを満たしているかどうかを確認するのに、ぜひお役立ていただければ幸いです。

電子契約導入後のよくある悩み3選

電子契約サービスの導入後に発生しがちな、3つの「新しい課題」をまとめた資料です。

電子契約の導入を検討中の方はもちろん、電子契約を導入した後に課題を感じている方にもご活用いただけます。

取締役会議事録の電子署名の要件

取締役会議事録の電子署名の要件について説明します。登記申請に添付する取締役会議事録を電子化する場合、単にデジタルデータ化するだけでは不十分です。法的に有効な電子署名を付与する必要があります。

電子署名とは、電子文書が真正に成立したことを証明するための仕組みで、具体的な要件として、本人性と非改ざん性が必要です。また、電子署名には、当事者型と立会型の2種類の証明方式があります。どちらも要件を満たす方式ですが、それぞれの違いを見てみましょう。

電子署名の具体的な要件は「本人性」と「非改ざん性」

取締役会議事録を電子化し、電子署名を用いる場合、本人性と非改ざん性の2つの要件を満たす必要があります。

本人性とは、会社法施行規則において「当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものである」こととされており、誰が作成した情報なのかを明確に示せるものでなければなりません。

非改ざん性とは、同様に「当該情報について改変が行われていないかどうかを確認できるものであること」とされています。署名後に情報が改ざんできてはならず、それを証明できなくてはいけません。

なお、取締役会議事録を電子化する場合、定款に電子署名を用いる旨を明記する必要があります。また、電子化された取締役会議事録は、会社法の定めにより10年間保存しなくていけません。

「当事者型」と「立会人型」、2種類の証明方式

電子署名には、当事者型と立会人型の2種類があります。

当事者型は、利用者が公的な機関で電子証明書を発行して署名を行う方式です。本人の電子証明書を用いて電子署名を行うことで、高い信頼性を確保できます。従来、取締役会議事録への電子署名には、当事者型のみが認められていました。

一方、立会人型はクラウドサービス事業者が提供する電子契約サービスで、利用者は電子証明書を発行せず、事業者が代理で電子署名を付与する方式です。2020年5月、法務省は立会人型による電子署名でも取締役会議事録への署名として有効であるとの見解を示しました。

これにより、現在ではクラウドサービス事業者が提供する立会型の電子署名サービスを利用する場合でも、取締役会議事録の電子署名として認められます。

取締役会議事録にタイムスタンプは必要か

取締役会議事録において、タイムスタンプは必須ではありません。会社法上、タイムスタンプの付与が義務付けられているわけではないためです。

しかし、電子署名とタイムスタンプを組み合わせて使用することで、セキュリティの強化につながり、議事録の信頼性を大幅に向上させられます。

タイムスタンプを活用すると、その時点で議事録が存在していたことが証明可能です。議事録の作成日時を明確にすることで、後々の紛争を予防できます。

また、議事録がタイムスタンプを付与した時点以降、内容が変更されていないことも証明可能です。改ざんのリスクを抑制し、議事録の信頼性を保持できます。

取締役会議事録に電子署名をする方法

登記申請を行う際には、取締役会議事録の添付が必要な場合があります。登記申請に添付する取締役会議事録に電子署名を付与する場合、法務局の指定する方法による電子証明書の取得が必要です。

ここからは、電子証明書の取得要件を満たして、取締役会議事録に電子署名を付与する方法である「電子証明書を発行し電子署名を付与する方法」と「クラウド電子契約サービスを利用する方法」の2つを紹介します。

電子証明書を発行し電子署名を付与する方法

利用者が電子証明書を発行して、取締役会議事録に電子署名を付与する方法があります。主な電子証明書には2種類あり、商業登記電子証明書と公的個人認証サービス電子証明書です。

商業登記電子証明書は、法人の代表者が登記手続きをオンラインで行う際に使用する証明書で、法務局に申請し発行手数料を支払うことで取得できます。この証明書は、取締役会議事録の電子署名にも利用できるでしょう。

一方、公的個人認証サービス電子証明書は、個人が行政手続きをオンラインで行う際に使用する証明書です。マイナンバーカードを取得している方は、カードに搭載されているICチップに証明書が格納されています。

なお、公的個人認証サービス電子署名の利用に際して、PCから利用する場合はマイナンバーカードを読み取れるICカードリーダーが必要となり、スマートフォンからの場合は読み取り対応機種であることが必要です。

電子証明書を取得したら、法務省が提供する「登記・供託オンライン申請システム」を利用して、取締役会議事録に電子署名を付与できます。

クラウド電子契約サービスを利用する

取締役会議事録に電子署名を付与するもう一つの方法は、クラウド電子契約サービスを利用することです。

クラウド電子契約サービスとは、インターネット上で契約手続きを完結できるサービスです。多くのサービスでは、電子署名機能が搭載されており、取締役会議事録への電子署名も容易に行えます。

この方法のメリットは、利用者自身が電子証明書を取得する必要がない点で、さらにクラウドサービスであるため、場所を選ばずに手続きできることも魅力です。電子証明書を取得申請する手間が不要なため、忙しい人には便利で重宝するでしょう。

クラウド電子契約サービスで取締役会議事録に電子署名をする際の注意点

続いて、クラウド電子契約サービスで取締役会議事録に電子署名をする際の注意点を解説します。

取締役会議事録の電子化は、押印作業をなくし、ペーパーレスにもつながるメリットの大きい施策です。ただし、それまでの書類管理とは異なるデータでの保管や管理となるため、セキュリティ対策についての考え方を変える必要があるでしょう。

また、法務省が認めたクラウド電子契約サービスでないと、登記申請には利用できません。注意点について、それぞれ詳しく見てみましょう。

セキュリティ対策

クラウド電子契約サービスを選ぶ際には、セキュリティ対策が万全なサービスを選ぶことが重要です。取締役会議事録は会社の機密情報や重要情報を取り扱うため、情報漏えいや不正アクセスを防ぐための対策が必須でしょう。

具体的には、複数の認証を用いたログイン機能や、定期的にパスワードを変更できる機能が備わっているか確認するとよいです。

また、プライバシーマークを取得している企業のサービスは、個人情報保護に対する意識が高く、セキュリティ対策も充実していると考えられます。プライバシーマークとは、個人情報保護法に基づいて適切な個人情報の取り扱いをしている事業者に付与されるマークです。

登記申請に対応したサービスであること

取締役会議事録を電子化し、商業登記の添付書類として利用する場合は、法務省が定める要件を満たしたクラウド電子契約サービスを利用する必要があります。すべてのクラウド電子契約サービスが、商業登記のオンライン申請に対応しているわけではありません。

法務省が認めたサービスは限られています。そのため、サービスを選ぶ際には、法務省のウェブサイトで最新の情報を確認し、対応しているサービスを選択することが重要です。

マネーフォワード クラウド契約は、取締役会議事録を含む商業・法人登記のオンライン申請の書類への電子署名に対応しています。詳細は以下をご確認ください。

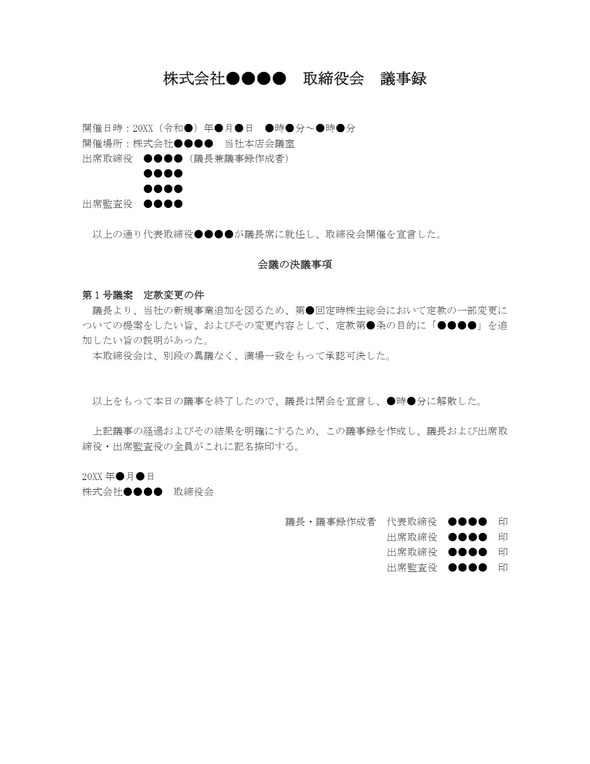

取締役会議事録の無料ひな形・テンプレート

取締役会議事録は、会社法で作成が義務付けられている重要な書類です。しかし、会議の内容によって記載事項が異なり、初めて作成する場合は戸惑うことも多いでしょう。

そのようなときに役立つのが、あらかじめ用意されたテンプレートです。基本的なフォーマットや必要事項が記載されているため、スムーズに作成を進められます。

マネーフォワード クラウド契約では、すぐに利用できる取締役会議事録の無料ひな形・テンプレートを用意しました。ぜひ、ご活用ください。

電子化された取締役会議事録には電子署名が必要

電子化された取締役会議事録には、出席した取締役および監査役の電子署名が必要です。取締役会議事録を電子文書で作成する場合には、記名押印の代わりに電子署名をしなければならないと会社法で定められています。

電子署名の方法には2種類あり、利用者が自身で電子証明書を発行し電子署名を付与する方法とクラウド電子契約サービスを利用する方法です。どちらも電子署名として法的に認められています。

クラウド電子契約サービスは、利用者が自ら電子証明書を取得する必要がなく、申請の手間が省けるため、忙しい人には便利なサービスです。ただし、適切なセキュリティ対策が行われているサービスや登記申請に対応したサービスを選ぶことには、注意が必要でしょう。

なお、取締役会議事録については、こちらの記事で詳しく解説しています。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

契約の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

雇用契約書を電子化して工数削減!電子化の方法や要件、注意点は?

契約書など、さまざまな書類を電子化する流れが進んでいます。従業員を雇うときに交わす雇用契約書についても同様です。電子化を進めると工数を削減でき、業務効率の向上が図れるなど、得られるメリットも大きいです。 ただし注意すべき点もあります。ここで…

詳しくみる電子契約サービス導入前の懸念TOP3を解説!

働き方改革や法律の改正、電子取引の普及によって、多くの企業が電子契約サービスの導入を検討し始めています。しかしいざ導入するとなると、オペレーションの整備、契約管理体制の見直し、社内外への浸透など、担当者にとって高い壁が待ち受けているのも事実…

詳しくみるリーガルチェックの依頼メール作成のコツは?注意点を文例とあわせて解説

リーガルチェックは、契約書や規程などの文書を法的観点から確認し、トラブルを未然に防ぐために欠かせません。依頼する際、メールでのやり取りが一般的となっていますが、内容次第で対応のスピードや精度に差が生まれます。 本記事では、リーガルチェックの…

詳しくみる電子契約の立会人型とは?当事者型との違いや法的効力、選び方を解説

電子契約には、電子署名の方法によって立会人型と当事者型の2つの方法があります。企業の法務担当者であれば、それぞれの違いをしっかりと理解しておきたいところです。 本記事では、立会人型と当事者型の違いやそれぞれのメリット・デメリット、選び方につ…

詳しくみる電子契約はメールでも可能?アドレスの選び方や認証のやり方を解説

電子契約は、メールを活用して手軽に行うことができますが、契約を有効にし、リスクを最小限に抑えるためには、適切な方法とセキュリティ対策が必要です。特に、契約に使用するメールアドレスの選び方やメール認証の重要性を理解することは、企業の総務や法務…

詳しくみる電子契約とは?仕組みやメリット、法的有効性について解説

電子契約とは、電子文書で作成した契約書に電子署名を行うことで成立する契約です。電子契約を導入することで、契約を迅速に進められるだけでなくコスト削減も可能です。 本記事では、電子契約の仕組みやメリット、法的有効性といった電子契約の全体像を解説…

詳しくみる