- 更新日 : 2026年1月6日

請負契約書とは?書き方やテンプレート、注意点をご紹介

請負契約とは、住宅建設やWEB制作等、成果物の完成を目的とした契約を指し、その際に作成されるのが請負契約書です。ここでは、請負契約書を作成する際の注意点や書き方について、政府などの雛形(テンプレート)を示しながら解説します。

目次

請負契約書とは?

請負契約書とは、請負契約締結の際に作成される契約書のことです。住宅建物の建設工事の契約が典型例です。また、ホームページ制作、ITシステム構築等の電子上のものを目的とする場合も、法律的に請負契約に分類されます。請負契約の本質は「目的物を完成させること」です。この点において、住宅建設とホームページ制作・ITシステム構築とは共通していると言えます。

請負契約と委任・準委任契約との違い

| 契約の概要 | 仕事を完成することを約束 | 法律行為にあたる仕事(委任事務)を遂行することを約束 | 法律行為以外の仕事(委任事務)を遂行することを約束 |

| 報酬を請求できる状況 | 仕事が完成した時 | (履行割合型) 法律行為にあたる委任事務を履行したとき (成果完成型) 委任事務の履行により得られる成果を引き渡したとき | (履行割合型) 法律行為以外の委任事務を履行したとき (成果完成型) 委任事務の履行により得られる成果を引き渡したとき |

| 契約の解除 | 注文者は、請負人に対する損害を賠償すればいつでも解除可能。請負人は、注文者に契約違反があるとき、あるいは注文者が破産したときに解除可能。 | 委任者、受任者の双方がいつでも解除が可能。ただし、解除により相手方に損害が発生したときには賠償が必要となる場合がある | 同左 |

| 費用増加などの 危険負担 | 請負人 | 委任者(依頼者) | 委任者(依頼者) |

請負契約は、「当事者の一方がある仕事を完成することを約束し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約すること」を契約の要素としています(民法632条)。

「仕事の結果(完成)」が要素となっている点で、他の契約類型と異なります。原則として、報酬は、仕事の完成・引渡がない限りは請求できません(民法633条)。

請負契約に類似する契約類型として、委任契約・準委任契約が挙げられます。委任契約は、「当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾すること」により成立します(民法643条)。

典型例としては、依頼者が弁護士に訴訟や交渉事を依頼する場合が挙げられます。委任契約における受任者は、委託された業務を遂行することで足り、「完成」させる必要はありません。法律行為以外の行為を委任することを準委任契約と言います(民法656条)。医師に治療を依頼する診療契約が典型例です。

準委任契約も委任契約と同様に、「完成」が契約要素となっていません。つまり、委任契約・準委任契約では、結果が得られなくても報酬支払義務が発生するということを示しています。

上記のように委任契約・準委任契約において委任事務の履行を目的とする場合を「履行割合型」と言い、委任事務の履行さえ行えば報酬を支払ってもらえます(民法648条2項)。

これに対して、委任契約・準委任契約においても、委任事務の履行による成果を約束する場合を「成果完成型」と言い、この場合は、委任事務の履行のみならず成果の引き渡しを行わないと報酬を支払ってもらえません(民法648条の2)。成果完成型の委任契約・準委任契約では、請負契約の報酬に関する規定が準用されており(同条2項)、成果(完成)が要素となっている点も含め、請負契約に類似している契約類型と言えます。

ただし、厳密には報酬支払は委任契約・準委任契約の要素ではありません。特別に合意した場合のみ報酬請求権が発生します(民法648条)。実態としては報酬の約束をしないことはほとんどないですし、受託されたのが法人や個人事業主であれば当然に報酬請求権があります(商法512条)。

参考:e-GOV 法令検索「民法(明治二十九年法律第八十九号)」

参考:e-GOV 法令検索「商法(明治三十二年法律第四十八号)」

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

電子契約にも使える!契約書ひな形まとめ45選

業務委託契約書や工事請負契約書…など各種契約書や、誓約書、念書・覚書、承諾書・通知書…など、使用頻度の高い45個のテンプレートをまとめた、無料で使えるひな形パックです。

実際の契約に合わせてカスタマイズしていただきながら、ご利用くださいませ。

【弁護士監修】チェックリスト付き 改正下請法 1から簡単解説ガイド

下請法の改正内容を基礎からわかりやすく解説した「改正下請法 1から簡単解説ガイド」をご用意しました。

本資料では、2025年改正の背景や主要ポイントを、弁護士監修のもと図解や具体例を交えて解説しています。さらに、委託事業者・受託事業者それぞれのチェックリストを収録しており、実務対応の抜け漏れを防ぐことができます。

2026年1月の施行に向けて、社内説明や取引先対応の準備に役立つ情報がギュッと詰まった1冊です。

弁護士監修で分かりやすい! 契約書の作り方・書き方の教科書

弁護士の南陽輔氏(一歩法律事務所所属)が監修している「契約書の作り方・書き方の教科書」ガイドです。

契約書作成の基本知識、作成の流れ・記載項目、作成時の注意点・論点が、分かりやすくまとまっています。手元に置ける保存版としてぜひご活用ください。

自社の利益を守るための16項目 契約書レビューのチェックポイント

契約書レビューでチェックするべきポイントをまとめた資料を無料で提供しています。

契約書のレビューを行う企業法務担当者や中小企業経営者の方にもご活用いただけます。

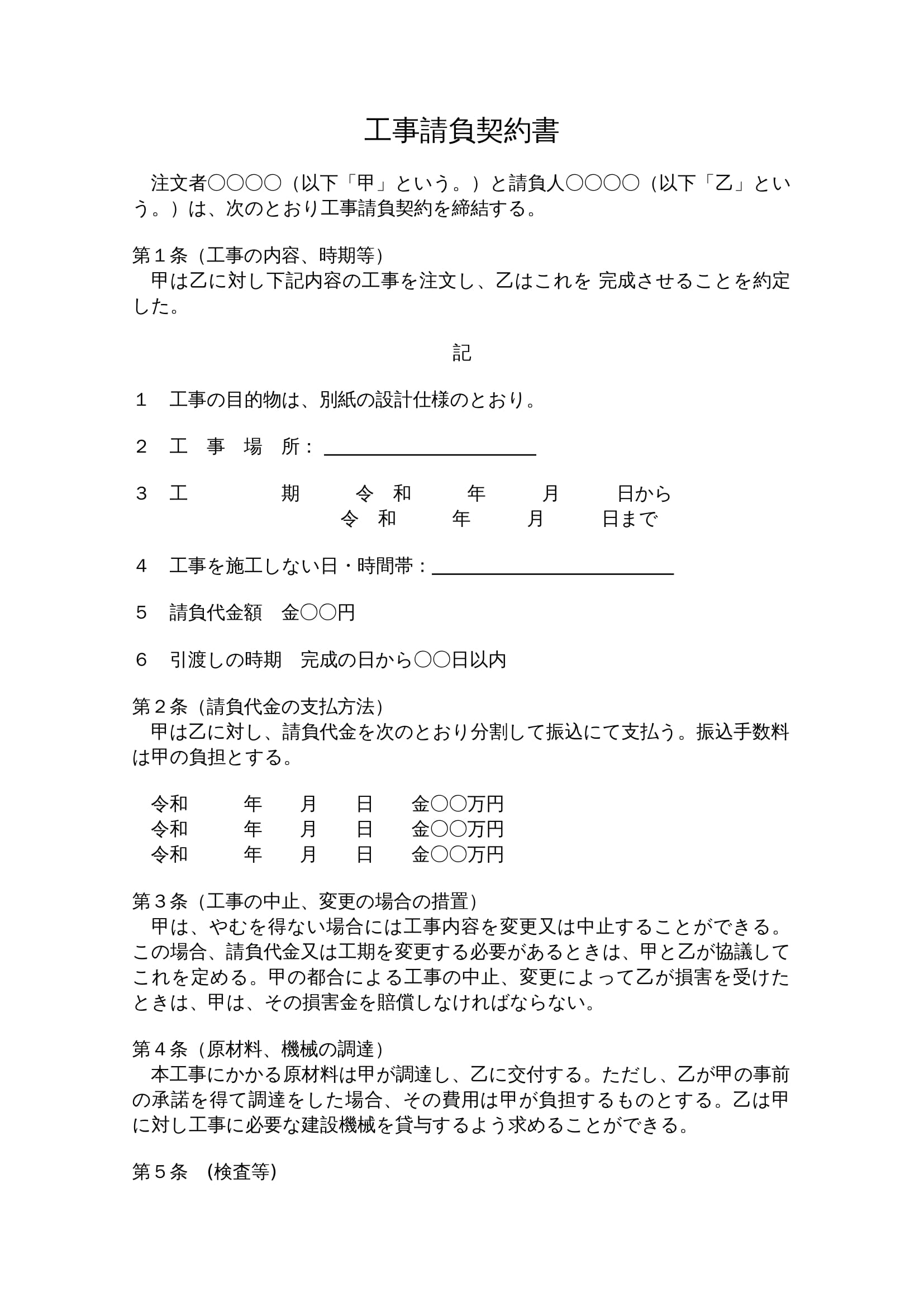

請負契約書の書き方・雛形(テンプレート)

請負契約書の書き方について解説します。まずは、請負契約書の雛形(テンプレート)のポイントを見ていきましょう。

①委託料(契約金額)

成果物を完成させるのが請負人の義務であるのに対し、委託料(契約金額)を支払うのが注文者(発注者)の義務です。委託料を、いつ、どのようにして支払うのかを明示しましょう。「対価の支払い時期」という形で別条項の場合もあります。

②成果物

請負契約において完成・構築されたもの(契約の目的物)を「成果物」と言います。請負人が何をどこまでやるかというというのは、報酬に関わる重要なものです。成果物については、できるだけ具体的かつ明確に記載しておきましょう。具体的に示すために、契約書に別紙を添付するケースもあります。

③納入方法

成果物について、請負人がいつまでに完成させ(納期)、どのようにして納品・納入するのか等の納入方法を明確に定めておきます。また、納期に間にあわなかった場合はどうするのかも併せて記載するようにしましょう。成果物の詳細と合わせて別紙を添付する形を採ることもあります。

④検収基準

検収とは、成果物の納入に対して、注文者がその成果物で納品とするかどうかを確認する作業を指します。契約書で検収を行う旨と、可能であれば、どのような基準を以って検収するかを明示しましょう。また、「〇日以内に異議がない場合には納品とみなす」等の規定を入れることが多いです。こちらも成果物や納入方法と合わせて別紙を添付する形を採ることもあります。

⑤契約不適合責任

契約不適合責任とは、成果物について、検収後に何らかの欠陥が判明した場合等の契約内容に適合しないことが判明したときに、請負人がどのような責任を負うかというものを指します。

一般的には保証期間を定め、その保証期間内に契約不適合が発見された場合に、請負人が無償で補修する等の内容を定めます。

民法では、不適合を知った時から1年以内に注文者が請負人に修補請求等を行わなければ、損害賠償請求・契約解除ができなくなると定められています(民法637条)。

契約不適合責任範囲が広範になることも多く、別紙で定義することもあります。

⑥知的財産権

成果物の内容によっては、著作権等の知的財産権が発生します。後々になって発注者と請負人のどちらに知的財産権が帰属するのか争いになるケースがありますので、争いを回避するためにも契約書で明確に定めておきましょう。

⑦契約の解除

どのような場合に契約解除ができるのかを明確に定めておきましょう。一般的には、当事者のどちらかが契約違反や背信行為をした等、当事者の信頼関係が損なわれた場合を定めておくことが多いです。また、解除に際して催告を要するか、催告なく解除できるかも定めておきましょう。

その他の請負契約書の書き方例・テンプレート

これまで、請負契約全般に共通する注意点について解説してきました。以下では、建築・工事、ITシステム構築、ホームページ制作の分野ごとに、各請負契約で特に注意すべき点を解説します。

建築・工事の請負契約書

建築・工事の請負契約では、図面を添付するなどして、目的物(成果物)の内容をできるだけ具体的に記載しておきましょう。建物の建設のみならず、外壁の塗装だけの場合や、内装リフォームの場合でも、図面や色見本を添付するなどして、工事内容を明確にしておきます。

また、建物建設の場合には、建設中に発注者が破産したり、代金未払いが発生したりするリスクに備え、建築中の建物の所有権が注文者・請負人のいずれに帰属するのかも定めておきましょう。

建築・工事請負契約書に記載する主な項目は下記の通りです。

- 工事名

- 工事場所

- 工期

- 代金

- 支払い方法

- 契約保証金

- 解体工事に関する費用

- 権利

- 特許

- 品質検査

- 貸与品

- 条件変更

- 損害

など

国土交通省が公開している工事請負契約書の雛形(テンプレート)がありますので、参考にすると良いでしょう。

工事請負契約書雛形(テンプレート)はこちらよりダウンロードできます。

ITシステム構築の請負契約書

ITシステムの開発にかかる契約については、成果物の知的財産権の帰属を明確にしておくことに加え、完成後の保守管理について、メンテナンスの方法や月額料金等を定めておきましょう。保守管理について別途の契約書を作成しても構いません。また、当事者双方の守秘義務(秘密保持)についても明記しておくと良いでしょう。

ITシステム構築の請負契約書に記載する主な項目は下記の通りです。

- 契約の目的

- 契約範囲

- 個別契約

- 代金

- 支払い方法

- 納品方法

- 権利の帰属

- 品質検査

- 運用保守

- 秘密情報の取扱い

- 契約解除

など

IPAが公開しているIT業界向けの請負契約書の雛形(テンプレート)がありますので、参考にすると良いでしょう。

ソフトウェア開発委託基本モデル契約書雛形(テンプレート)はこちらよりダウンロードできます。

ホームページ制作の請負契約書

ホームページ制作は、広義にはITシステム構築に含まれます。そのため、基本的にはITシステム構築の契約書と同等の内容を記載します。成果物の知的財産権の帰属を明確にし、完成後の保守管理に関しての定めも記載しておきましょう。

IPAが公開しているIT業界向けの請負契約書の雛形(テンプレート)をカスタマイズすると良いでしょう。

ソフトウェア開発委託基本モデル契約書雛形(テンプレート)はこちらよりダウンロードできます。

請負契約の流れと必要な書類

請負契約について、法律上は書面化の義務はありません(ただし、建設工事の請負については建設業法によって契約書面の作成義務があります)。したがって、口頭での合意でも契約締結することができます。しかし、請負人が何をどこまでするのか、それに対して注文者がどれだけの金額をどのように支払うのかについて、書面で明確にしておかないと、後からもめ事になってしまうリスクがあります。

請負契約の一般的な流れとしては、①発注者から依頼を受ける→②請負人が見積りを出す→③見積を確認して発注者が正式に発注する→④請負人が業務を開始する→⑤完成したら請負人が納品を行う→⑥発注者が検収する→⑦代金を支払う、という進め方です。

万が一後で争いになった場合に備えて、①~⑦の各過程で、①依頼書、②見積書、③発注書、④契約書、⑤納品書、⑥検収書、⑦請求書・領収書等の書面を作成し、記録として残しておくようにしましょう。

電子契約なら請負契約書がよりスピーディーに契約が締結できる!

請負契約は法律上、書面作成の義務がないため、電子契約を利用することもできます。

従来の書面による契約では、契約書を作成して印刷し、社内での決裁を経てから押印して郵送し、相手方に署名捺印・返送してもらい、さらに返送されたものに誤りがないか等の確認をしなければなりません。電子契約を用いれば、印刷や郵送の手間もなくなるため、よりスピーディーに請負契約を締結することができるでしょう。

業務の効率化のためにも、ぜひ電子契約を積極的に活用してください。

請負契約書の注意点

請負契約の契約書作成について、上記以外の注意点を解説します。

印紙税

印紙税法という法律により、請負契約についての契約書には印紙を貼付することと定められています。

貼付する印紙の額は、契約金額(代金額)によって、1万円~100万円以下なら印紙200円、100万円を超え200万円以下なら印紙400円というように異なります。契約金額が1億円を超えるようなものだと、印紙は10万円を超え、最大で60万円の印紙が必要となります。

| 1万円未満 | |

| 1万円以上100万円以下 | |

| 100万円を超え200万円以下 | |

| 200万円を超え300万円以下 | |

| 300万円を超え500万円以下 | |

| 500万円を超え1,000万円以下 | |

| 1,000万円を超え5,000万円以下 | |

| 5,000万円を超え1億円以下 | |

| 1億円を超え5億円以下 | |

| 5億円を超え10億円以下 | |

| 10億円を超え50億円以下 | |

| 50億円を超えるもの | |

| 契約金額の記載のないもの |

詳しくは国税庁のホームページをご参照下さい。

参考:国税庁:No.7102 請負に関する契約書

印紙税については、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

約款

建設工事では、契約内容の不明確さや不正確さを回避するため、中央建設業審議会が建設業者に対して、契約約款の作成とその実施を勧告することができるとされています。

建設業者と請負契約を締結する場合には、建設業者が約款を作成しているか、作成していればその内容を遵守しているかどうかをチェックしましょう。また、その他の請負契約においても、業者毎で標準約款を定めている場合があります。気になった場合には相手方に約款の有無について尋ねてみてください。

違約金や損害賠償

契約書が重要になるのは、契約がうまくいかなかったときです。請負人が作成した成果物が不適合なものである、納期に間に合わない、注文者が代金を支払ってくれない等、請負人・発注書の双方に契約不履行のリスクがあります。そのようなリスクに備え、契約締結の段階で、納期に遅れたら違約金が発生する旨や、成果物に不適合があった場合には損害賠償できる旨を明確に定めておきましょう。

請負契約書はマネーフォワード クラウド契約でスピーディーに締結!

請負契約は、電子契約(クラウド契約)を用いれば、安全かつ効率的に契約締結できます。また、書面で契約締結すると印紙税がかかりますが、電子契約ならば印紙税が不要です。

マネーフォワード クラウド契約は、ワークフローの承認から、契約締結、保管・管理までワンストップで実現できるサービスです。クラウド型のため初期費用を抑え、かつスピーディーに導入できます。ぜひ、ご活用をご検討下さい。

よくある質問

請負契約書とは何ですか?

請負契約書とは、請負契約締結の際に作成される契約書のことで、住宅建物の建設工事の契約などが典型例です。また、WEB制作やITシステム構築等の電子上の成果物を目的とする場合も、法律的に請負契約に分類されます。詳しくはこちらをご覧ください。

請負契約書はどのように作成すれば良いですか?

民法632条の要素としては仕事の完成と報酬の支払だけですが、納期や検収、契約不適合責任、違約金等、契約書で決めておいた方が良いものが多々あります。政府や政府に準ずる機関、法律事務所などが提供する雛形(テンプレート)を活用すると良いでしょう。詳しくはこちらをご覧ください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

契約の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

借家権譲渡契約書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説

借家権譲渡契約書は、賃貸物件を借りている人が賃借権を第三者に譲渡する際に締結する契約書です。 この記事では借家権譲渡契約書の意味や書き方について、ひな形も交えて見ていきましょう。ま…

詳しくみる残業代支払請求書とは?ひな形をもとに書き方や提出方法を解説

残業代支払請求書とは、残業代が未払いのときに事業者に提出する書類です。決まったフォームはありませんが、残業代を請求するという意思を事業者に伝えるために必要です。書き方や記載すべき内…

詳しくみる横領誓約書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説

横領誓約書は横領が発生したとき、犯人である従業員に着服の事実を認めさせて返済を義務付ける書面です。〇〇契約書や〇〇請求書と同様に、フォーマットを利用して作成するパターンが一般的です…

詳しくみる古物商の使用承諾書とは?ひな形や例文、書き方を解説

古物商の「使用承諾書」とは、営業所の使用権限を証明するために作成する書類のことです。この記事では、使用承諾書が具体的にどのような文書なのか、どのような場面で作成されるのか、そして具…

詳しくみる免責同意書とは?書き方やテンプレート、責任の範囲を解説

免責同意書は、責任を免除・制限するルールに対し、同意を得るために作成する文書のことです。適切に作成された免責同意書であれば事業者のリスクを軽減しますが、誤った使い方をしていると定め…

詳しくみるフランチャイズ契約とは?ひな形つきで作り方やチェックポイントを紹介

フランチャイズ契約は、チェーン店の本部事業者と実際に出店する加盟者が締結する契約です。本部事業者は加盟者に対して店名の使用許諾やノウハウの提供などを行い、加盟者は本部事業者にロイヤ…

詳しくみる