- 作成日 : 2022年6月3日

印鑑カードとは? 法人の印鑑証明書発行に必要なものを解説

法人の印鑑証明書を取得する際に必要な印鑑カードですが、受け取った記憶がなく、あわててしまう方もいらっしゃるでしょう。

印鑑カードを取得するには、法務局への申請が必要です。きちんと手続きをすれば発行されるので、ご安心ください。ここでは、印鑑カードの基本的な情報や取得方法について解説します。

目次

印鑑カードとは?

印鑑カードとは、印鑑証明書の交付を請求する際に提示するカードのことです。カードを所持している人が、法務局に登録済みの印鑑(会社実印)を提出した人と同一であることを証明する役割があります。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

電子契約にも使える!契約書ひな形まとめ45選

業務委託契約書や工事請負契約書…など各種契約書や、誓約書、念書・覚書、承諾書・通知書…など、使用頻度の高い45個のテンプレートをまとめた、無料で使えるひな形パックです。

実際の契約に合わせてカスタマイズしていただきながら、ご利用くださいませ。

【弁護士監修】チェックリスト付き 改正下請法 1から簡単解説ガイド

下請法の改正内容を基礎からわかりやすく解説した「改正下請法 1から簡単解説ガイド」をご用意しました。

本資料では、2025年改正の背景や主要ポイントを、弁護士監修のもと図解や具体例を交えて解説しています。さらに、委託事業者・受託事業者それぞれのチェックリストを収録しており、実務対応の抜け漏れを防ぐことができます。

2026年1月の施行に向けて、社内説明や取引先対応の準備に役立つ情報がギュッと詰まった1冊です。

初心者必見! 弁護士が解説する法要件 電子契約まるわかり4点セット

「電子契約ってよく聞くけど正直よくわかっていない・・・」「なんだか難しそう」そのようなお悩みございませんか?

はじめて電子契約を利用することになった方や、電子契約サービスの導入を検討されている方など、煩雑な契約業務に悩まれている方に、ぜひご覧いただきたい入門編の資料をセットにいたしました。

\弁護士監修!/電子契約導入チェックシート

ワンストップ契約管理サービス「マネーフォワード クラウド契約」が提供する電子契約導入チェックシートを無料でダウンロードできます。

印鑑カードは何に使う?

前述のとおり、印鑑カードは印鑑証明書の交付を請求する際に使います。

印鑑証明書は不動産取引や銀行借入などの重要な契約時や、不動産登記などの重要な場面で必要になる書類です。

【印鑑証明書が必要な場面の一例】

- 不動産の所有権移転登記を申請する時

- 法人の銀行口座を開設する時

- 生命保険の保険金を請求する時

印鑑証明書は、個人であれば住民票がある市区町村の窓口、法人であれば法人登記を行った法務局で交付の手続きを行います。

印鑑届出を先に行う必要がある

印鑑証明書の取得時に必要な印鑑カードを発行してもらうには、会社実印の届出を済ませておく必要があります。

【印鑑カードを取得するまでの流れ】

STEP1:印鑑届出書を提出する

STEP2:印鑑カード交付申請書を提出する

STEP3:印鑑カードが発行される

まず、管轄の法務局へ印鑑届出書を提出し、会社実印を登録します。印鑑届出書は、法務局の公式サイトよりダウンロードできます。

会社設立時に印鑑の届出が済んでいる場合は、STEP2の印鑑カード交付申請書を提出した後、印鑑カードが発行されるという流れです。

印鑑証明書が必要な時にすぐに交付を申請できるように、法人を設立したら早めに印鑑カードを発行しておくとよいでしょう。

印鑑カードの取得方法

印鑑カードを取得する場合は、会社実印の届出を行った法務局で手続きを行います。ここでは印鑑カードの取得に必要なものや、印鑑カード交付申請書の書き方・提出方法について解説します。

印鑑カードの取得方法については以下の記事でも解説しているので、こちらも併せてご覧ください。

印鑑カードの取得に必要なもの

印鑑カードの取得に必要なものは、以下のとおりです。

【必要書類】

- 印鑑カード交付申請書

- 会社実印

- 返信封筒、切手(郵送で申請する場合)

印鑑カード交付申請書には会社実印(法務局へ届け出た印鑑)の押印欄があるため、同一の印鑑が必要です。

印鑑カードの交付申請書の提出方法には、窓口へ申請する方法と郵送で申請する方法があります。郵送による申請の場合は、返信用の封筒を同封する必要があります。

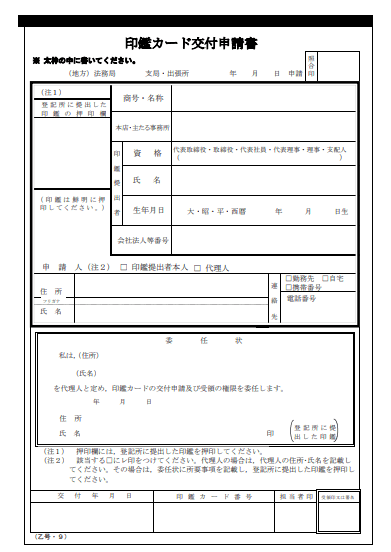

印鑑カード交付申請書の書き方

引用:法務局公式サイト

難しい内容ではないので、書式に沿って記入しましょう。

特に気をつけたい点を以下の表にまとめたので、記入時の参考にしてください。

| 記入項目 | 注意点 |

|---|---|

| 会社実印の押印欄 (左上) | 法務局に提出した印鑑を鮮明に押印します |

| 会社法人等番号 | 0101-××-●●●●●●のような12桁の番号です |

| 申請人の情報記入欄 | 本人または代理人欄へのチェック漏れに注意が必要です |

| 委任状記入欄 | 代理人が申請する際に記入が必要です |

印鑑カード交付申請書の提出方法

印鑑カード交付申請書は、法務局の窓口で申請する方法と郵送で申請する方法があります。本人による申請が原則ですが、代理人による申請も可能です。

郵送で申請する場合は、窓口での手続きよりも時間を要します。記入漏れや押印がかすれているといった不備があると再提出や補正が求められ、さらに時間がかかる可能性があります。

その他、郵送時の注意点は以下の2つです。

【郵送時の注意点】

- 返信用の封筒を同封する(切手貼付・返信先記入済みのもの)

- 返送時は簡易書留が望ましい

印鑑カードの交付申請が適切に行われると、法務局から印鑑カードが送付されます。返送用の封筒を同封しておきましょう。

印鑑カードは、法人にとって非常に大切なものです。返送時は紛失のおそれのある普通郵便を避け、簡易書留等の郵送状況を確認できる方法をおすすめします。

窓口と郵送のどちらの場合も、本店所在地を管轄する法務局で手続きを行います。管轄の法務局が不明な方は、法務局の公式サイトでご確認ください。

印鑑カードについて正しく理解し、スムーズに法人の印鑑証明書発行を行いましょう!

印鑑証明書を取得する際は、印鑑カードが必要です。今回紹介したように、印鑑カードを発行するためには、会社実印の届出や印鑑カード発行の交付申請などが必要で、手続きが少々面倒です。

印鑑証明書が必要な時にすぐに交付を申請できるように、事前に印鑑カードを取得しておくことをおすすめします。

よくある質問

印鑑カードとは何ですか?

印鑑カードとは、印鑑証明書の交付を請求する際に提示するカードのことです。カードを所持している人が、法務局に登録済みの印鑑(会社実印)を提出した人と同一であることを証明する役割があります。 詳しくはこちらをご覧ください。

印鑑カードはどうやって取得するのでしょうか?

印鑑カードは、法務局に「印鑑カード交付申請書」を提出すると取得できます。その際、会社実印や会社法人等番号も必要になるため、事前に準備しておきましょう。 詳しくはこちらをご覧ください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

契約の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

認印と実印の違いは?同じにしてもいい?使ってはいけない場面や注意点も解説

認印とは、書類の中身を確認・了承する意思を表す際に用いる印章です。似たものに実印がありますが、認印と実印は、使用する場面や法的効力などに違いがあります。この記事では、認印と実印の違…

詳しくみる【テンプレート付き】同意書に印鑑は必要?適切な記入方法を解説

取引に際して、契約書とは別に同意書のやり取りを行うことがあります。契約書と同様、作成に関して厳密に決められているわけではないのですが、印鑑の使用についてはどうなのでしょうか。今回の…

詳しくみる代理印とは?法的な有効性や電子契約における使い方について解説

印鑑にはさまざまな種類があり、適切に使い分ける必要があります。印鑑の押し方、使い方についても同様です。そこで押さえておきたいのが「代理印」についてです。ビジネスにおいて代理印を押す…

詳しくみる三文判とは?実印やシャチハタなど他の印鑑との違いを解説

Point三文判とは?実印やシャチハタと何が違う? 三文判は既製品の印鑑で、安価かつ大量生産された汎用的な認印です。 印影が他人と同じになる可能性あり シャチハタより法的効力は高い…

詳しくみる印鑑照合の方法は?並べて確認するだけでよい?

印鑑照合を行うことで、押印された印鑑が正しいものであるか、本人のものであるかを確認することができます。「照合」というと難しいと思われるかもしれませんが、さまざまな方法があり、誰でも…

詳しくみる血判状とは?法的効力が認められる可能性がある理由は?

血判状とは、血液を指に付けて拇印を押した証書のことです。時代劇などで見られ、血液を使用することから、決意の固さや契約の重さなどを感じるかもしれません。血判状は、現代でも法的効力があ…

詳しくみる