- 更新日 : 2025年4月8日

電子帳簿保存法は契約書も対象?データ保存要件について解説

電子帳簿保存法が改正され、帳簿や契約書などの取引情報をデータのまま保存することができるようになりました。これにより電子契約も利用しやすくなると期待されます。

しかし、無条件に保存できるわけではなく、電子帳簿保存法で定められた要件を満たす必要があります。

この記事では、2022年1月1日に施行された改正法において、データを保存する際に押さえておくべきポイントを解説します。

目次

電子帳簿保存法で認められた保存方法とは

電子帳簿保存法では、電磁的記録による保存は以下の3つに分類されています。

- 電子帳簿等保存

- スキャナ保存

- 電子取引データ保存

いずれかを選択的に選ぶのではなく、実務に合わせて3つの保存方法を使い分ける必要があります。企業の方、とりわけ経理担当の方は3つの保存方法をすべて理解しておいたほうがよいでしょう。

それぞれについて詳しく解説します。

電子帳簿等保存

「電子帳簿等保存」とは、帳簿や書類を手書きではなく電子的に作成した場合に、それをデータのまま保存することです。

もう少し具体的に説明すると、「仕訳帳等の帳簿や決算関係書類等の国税関係書類を記録段階から一貫してコンピュータを使って作成した上で、一定要件を満たすデータ保存方法」ということです。

1998年の税制改正で設けられた保存方法ですが、その後の法改正に伴い要件が緩和され、経理の業務負担の軽減が図られています。

この方法を採用する場合でも、必ずしもすべての帳簿をデータ化する必要はなく、総勘定元帳と仕訳帳だけをデータで保存し、他の帳簿は紙で保存するといった運用も可能です。

スキャナ保存

「スキャナ保存」とは、紙で受け取った、あるいは作成した書類を画像データとして保存することです。

具体的には、「取引先から受け取った請求書や領収書などの書類(決算関係書類を除く)を書面のまま保存する代わりに、一定要件の下でスキャナやスマホ等で読み取った画像データとして保存する方法」です。

こちらは2005年の税制改正で定められた保存方法で、この方法が認められることにより、取引先がデジタル化対応していない場合でも自社のペーパーレスを維持することができます。

電子取引データ保存

「電子取引データ保存」とは、データで受け取った情報をそのまま保存することです。

具体的には、「取引先からメールで受け取った、あるいはネット上からダウンロードして取得した取引情報をやり取りしたデータのまま保存する方法」です。

上の2つの方法と大きく異なるのは、電子取引データ保存は必要的であるということです。

例えば、自社で作成した帳簿も取引先から受け取った書類も、スキャンせず書面のまま保存することもできます。電子帳簿等保存やスキャナ保存は、利用したい場合に利用できるものだからです。

これに対して電子取引による領収書や請求書、契約書などの書類(紙でやり取りした場合でも保存が必要な情報を含む場合)は一定要件を充足させ、データで保存しなければなりません。また、受け取った電子データを紙に出力して保存する方法は、令和6年1月1日以降は利用できなくなります。

猶予期間が設けられているため、2022年時点で対応できていなくても違法ではありませんが、現在対応できていない企業は早急に対策を講じる必要があります。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

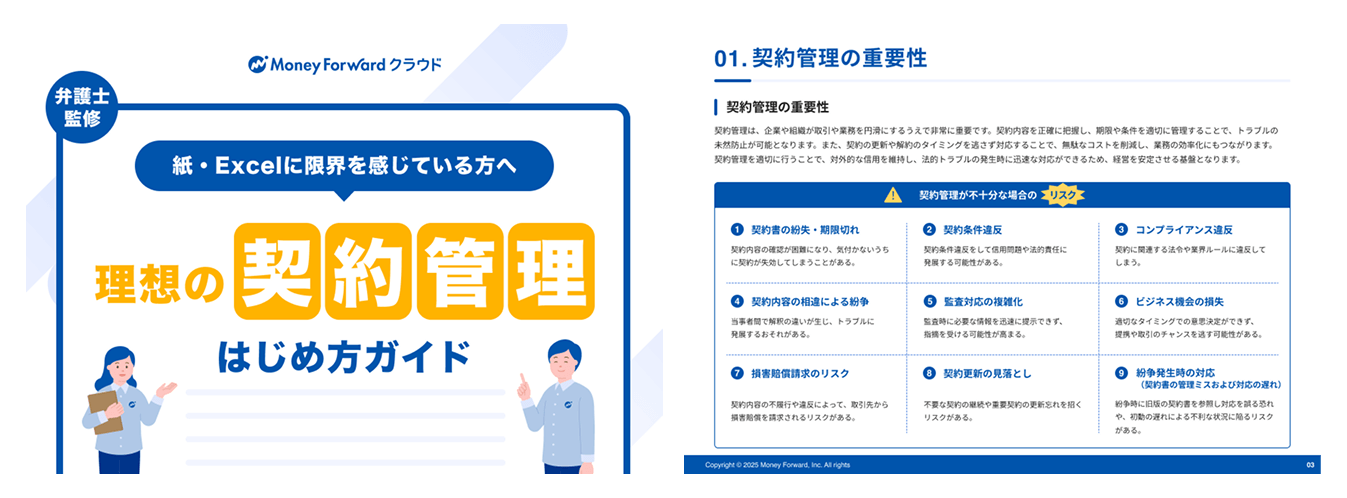

契約管理はじめ方ガイド

紙やExcelで契約書の管理を行っている方向けに、契約管理のポイントをまとめたガイドです。

特にExcelを利用した契約管理でお悩みがある方や、将来を見据えて契約管理の整備を行いたい人におすすめの資料です。

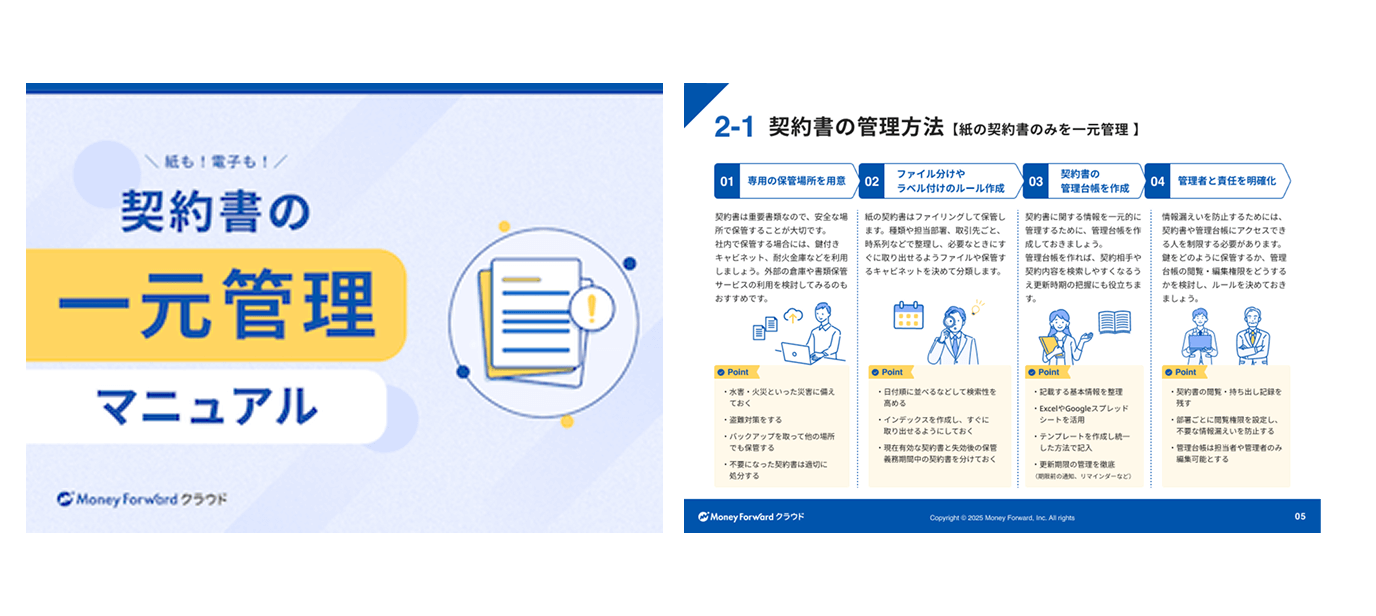

紙も!電子も!契約書の一元管理マニュアル

本ガイドでは、契約書を一元管理する方法を、①紙の契約書のみ、②電子契約のみ、③紙・電子の両方の3つのパターンに分けて解説しています。

これから契約書管理の体制を構築する方だけでなく、既存の管理体制の整備を考えている方にもおすすめの資料です。

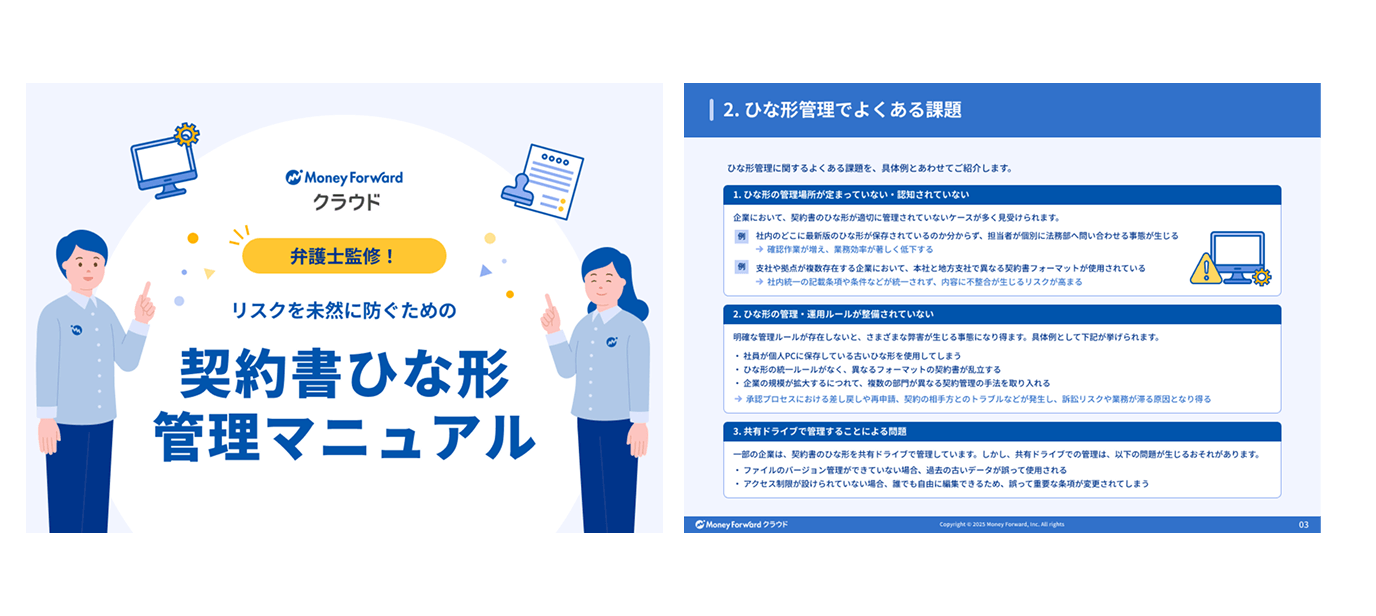

契約書ひな形管理マニュアル

契約書のひな形管理は法的リスクの予防や、業務効率化の観点で非常に重要です。本ガイドでは、契約書のひな形を管理するコツを紹介しています。

社内体制を整備するための具体的なステップも紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

契約書管理サービス比較マニュアル

本ガイドでは、契約書管理サービスを比較・検討する際の5つのポイントについて分かりやすくご紹介します。

契約書管理サービスの導入を検討する方におすすめのガイドです。

そもそも電子帳簿等保存法とは?

前項で紹介した3つの保存方法は、電子帳簿保存法を根拠に認められています。

電子帳簿保存法とは、納税者に課せられている税務関係書類保存義務について、負担の軽減を図る観点から制定された法律です。

同法が制定される前は、帳簿・国税関係書類は紙として残さなければならず、これが事業者の大きな負担になっていたのです。

ただし、適正な課税を担保するためには容易にデータとしての保存を認めるわけにはいきません。そこで、脱税等を防止するため、保存に係る要件も同法で規定しています。

同法に関してはこちらのページでも解説していますので、参考にしてください。

改正電子帳簿保存法の下での電子データや契約書の保存要件

電子帳簿保存法の改正により、保存に係る要件等の多くは緩和されています。

ここからは、各保存方法において満たすべき要件のポイントについて解説します。

帳簿書類の電子化における保存要件

まずは、帳簿書類を電子化(電子帳簿等保存)するために必要な要件から見ていきましょう。

前提として、同法では電子データの保存をする上で「真実性」と「可視性」の確保を求めています。

帳簿書類に関しては、基本的に下表のような対応を行うことで、これらの性質が備わるとされています。

| 真実性 | 保存に係るシステムの仕様書や操作説明書、マニュアル等の書類を備え付ける |

| 可視性 | 保存場所にて、見やすい形で、速やかに出力できるようにする ※そのための操作マニュアルも備え付ける |

| 税務職員による、データのダウンロードの求めに応じることができるようにする |

改正法が施行される前は、訂正・削除履歴が残るようにする必要がありましたが、上記の要件を満たすと不要になります。

スキャナ保存を行うための要件

スキャナ保存では、タイムスタンプの付与がポイントになります。

改正前は、経理担当者によるスキャンの場合は約2ヵ月以内、営業担当者によるスキャンの場合はおおむね3営業日以内のタイムスタンプ付与が求められていましたが、改正後は「約2ヵ月以内」の付与に統一されています。

さらに、訂正や削除履歴が残るクラウドに2ヵ月以内に格納する場合、タイムスタンプの付与は不要になりました。

税務職員から求められた場合に備えてダウンロードができるようにしていれば、データを日付や金額等から指定して検索ができるといった検索要件も不要です(帳簿等の保存と同様)。

電子取引データの保存要件

最後に、電子取引データ保存の要件を確認しておきましょう。

電子取引のデータでは、改ざんの防止(真実性確保)ができているかがポイントになります。

そこで、以下のいずれかを満たす必要があります。

- タイムスタンプが付いたデータを受け取っている

- タイムスタンプを、受け取ったデータに付ける

- データの授受および保存について、訂正・削除の履歴が残るシステム(または訂正・削除ができないシステム)を使う

- 改ざん防止についての事務処理規程を策定し、その規程に沿った運用を行う

要件を満たすシステムを導入しておけば、法への準拠に加えて経理業務効率化といったメリットも得られます。コストをかけられない場合は、事務処理規程の策定・運用を進めるとよいでしょう。事務処理規程については、サンプルが国税庁HPで公開されていますので、参考にしてください。

ディスプレイ等を備え付けて出力できるようにしておくことと、税務職員が求めた場合にダウンロードができるようにしておけば、検索要件を充足するという扱いは帳簿等の保存と同様です。

改正電子帳簿保存法の下で認められなくなる契約書の保存方法

電子的にやり取りしたデータをプリントアウトして保存する方法を採用している企業は、少なくありません。

しかし、改正法の下では電子取引の情報をプリントアウトして保存することは認められなくなります。

2023年12月31日までに行われる電子取引に関しては猶予され、プリントアウトした書面を税務調査等の際に提示することができればよいとされていますが、2024年からは保存要件に従って電子データとして保存する必要があります。

今後は、電子取引によって契約書をはじめとする書類がやり取りされる機会が増えるでしょう。現在対応できていない企業は2024年以降に違法とならないよう、早急に対策を講じましょう。

改正電子帳簿保存法について理解を深め、正しく電子取引を行いましょう。

電子化を進めることは、企業にも大きなメリットをもたらします。法律に配慮しつつ、データで保存できる体制を整えれば、業務効率の向上も期待できます。

ただし、ルールの変更には注意が必要です。2022年に施行された改正は従来の保存要件の多くを緩和する内容になっていますが、一部の企業には負担がかかる内容ともいえます。

電子取引によって授受したデータをプリントアウトして保存している場合は運用を変えなければなりませんし、その際は所定の要件に従わなければなりません。

同法の内容をよく理解しておけば、大きな負担なく対応できることがわかるでしょう。電子取引データの保存を正しく行うためにも、今後の電子帳簿保存法の動向をチェックしてください。

業務委託契約書や工事請負契約書…など各種契約書や、誓約書、念書・覚書、承諾書・通知書…など、使用頻度の高い30個のテンプレートをまとめた、無料で使える「契約書のひな形(テンプレート)パック」をご用意しています。

総務・法務担当者など、契約関連の業務がある方に、多くダウンロードいただいておりますので、ぜひお気軽にご活用ください。

よくある質問

電子帳簿保存法の下では、どのようなデータ保存が認められていますか?

電子帳簿等保存とスキャナ保存、そして電子取引で受け取る契約書等に関する電子取引データ保存が認められています。詳しくはこちらをご覧ください。

電子帳簿保存法の改正で注意すべきことは?

2024年から電子取引で受け取った書類に対し、プリントアウトをして保存することが認められなくなり、要件を満たした上でデータのまま保存する必要があります。詳しくはこちらをご覧ください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

契約の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

消費者契約法とは?契約の取消権が有効なケースや最新の改正を簡単に解説

消費者契約法とは消費者と事業者間の情報量や交渉力の格差を是正し、消費者の利益を守るための法律です。一般消費者を相手方にサービスを展開している企業の方は、消費者契約法を正確に把握して…

詳しくみる契約書の期限管理とは?課題や効率化の方法を解説

会社の業務で契約書を利用する際に、最も大切なポイントの1つが期限管理です。契約書の期限管理が適切に行われていない場合、契約の更新漏れや保存期間の誤りなどが発生するおそれがあります。…

詳しくみる海外での電子契約の普及状況は?法的有効性についても解説!

現在、日本では電子契約が普及しつつあります。海外の企業と取引を行っている日本企業は、その取引に電子契約が使えるのか気になるかもしれません。今回は海外における電子契約の普及状況や、導…

詳しくみる取締役会議事録に電子署名は必要?やり方や法的規制、注意点を解説

電子化された取締役会議事録には、電子署名が必要です。要件を満たして有効な電子署名を行う方法には主に2種類あります。法務省により定められた電子証明書を取得する方法とクラウド電子契約サ…

詳しくみる電子契約の有効性に関する判例は?民事訴訟の証拠として提出する方法も解説

電子契約も民事訴訟においては証拠として使用できます。しかしながら、日本では電子契約が裁判の証拠として提出されたり、電子契約自体の法的根拠が争われたりした判例は非常に少なく、扱いにつ…

詳しくみる電子署名の代理は可能?方法や注意点を解説

近年、デジタルトランスフォーメーション(DX)の波と共に、契約業務においても電子契約システムを導入する企業が増加しています。それに伴い、「電子署名」の利用シーンも格段に広がりました…

詳しくみる