- 更新日 : 2025年8月14日

下請法における発注書の記載事項は?フォーマットをもとにわかりやすく解説

下請法において、発注書に何を記載すればいいのか悩んでいる方もいるでしょう。下請法では委託内容や納期など、記載が義務付けられている事項が複数あり、漏れなく記載する必要があります。

この記事では下請法における発注書の記載事項や注意点を解説します。これから下請事業者に業務を委託する方は、ぜひ参考にしてください。

目次

下請法とは

下請法の正式名称は「下請代金支払遅延等防止法」です。依頼する事業者と下請事業者で行う取引を公平にし、下請事業者の利益を保護することを目的としています。

立場が弱くなりがちな下請事業者が無理な業務を強制されると、中小企業が発展せず、産業全体の成長も阻害する要因となります。よって、中小零細企業の利益を守り、発展を促すために下請法が制定されました。

下請法の対象となる取引

下請事業者が関係する取引でも、そのすべてに下請法が適用されるとは限りません。対象となる取引に関しては、取引内容・事業者の資本金などの条件が以下のように定められています。

| 取引内容 | 発注側の事業者 | 下請事業者 |

|---|---|---|

| 資本金3億円超 | 資本金3億円以下 |

| 資本金5,000万円超 | 資本金5,000万円以下 |

下請法が適用される取引内容は4種類あります。1つ目の「製造委託」は物品の製造を委託する業務で、たとえば大手スーパーが食品メーカーに対し、自社のプライベートブランド商品の製造を委託する例があげられます。2つ目の「修理委託」は、機能が失われた物の修理を委託する取引です。

3つ目の「情報成果物作成委託」は、Webサイトなどのデザイン・設計、システムのプログラムなどの作成を委託する取引のことです。大手の広告会社が、制作会社にTVコマーシャルの作成を依頼する事例も含まれます。

4つ目の「役務提供委託」は物品ではなく、データ入力や運送などの役務を別の事業者に委託することです。

下請法における発注者の義務

下請法が適用される取引において、発注側は以下の義務を負うことになります。

- 書面を交付して具体的に発注内容を伝えること

- 支払期日を明確に設定すること

- 作成した書類を保存すること

- 支払いを遅延した場合は利息を支払うこと

委託事業者は口約束で発注することはできず、必ず書面を交付して下請事業者に送付しなくてはなりません。この書面は通常の場合、発注書や注文書に該当しますが、下請法第3条で定められていることから、「3条書面」と呼ばれています。下請法において、書面は2年間保存する義務があります。

支払期日は、物品などが納品されてから60日以内に設定しなくてはなりません。支払いが遅延した際には、年率14.6%の利息を支払うことになります。

下請法における発注者の禁止行為

下請法では、発注側の事業者について11個の禁止行為も定めています。たとえ故意ではなかったとしても、行ってしまうと違反行為とみなされますので、注意が必要です。

- 不当な買いたたき(通常より大幅に安い価格での委託)

- 納品物の受領拒否

- 下請代金を後から減額すること

- 下請代金の支払いの遅れ

- 一方的な返品

- 割引が難しい手形の交付

- 不当なやり直しあるいは給付内容の変更

- 有償支給材料等の対価の早期決済

- 購入や利用の強制

- 経済上の利益を提供するよう不当に要請すること

- 違反行為の通知に対する報復

下請法に違反した場合の罰則

下請法には罰則の規定もあり、基本的には委託側の事業者に50万円以下の罰金が科せられることになります。

また公正取引委員会より「勧告」あるいは「指導」の処分を受けるケースがあり、勧告では会社名や違反内容について、公正取引委員会のWebサイトで公表されてしまいます。社会的な信用を失うことになりかねず、罰金以上に厳しい措置です。

勧告も無視するといった悪質な場合、独占禁止法による排除措置、あるいはさらなる課徴金を納付するよう命令されることもあります。

下請法についてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事もご参照ください。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

電子契約にも使える!契約書ひな形まとめ45選

業務委託契約書や工事請負契約書…など各種契約書や、誓約書、念書・覚書、承諾書・通知書…など、使用頻度の高い45個のテンプレートをまとめた、無料で使えるひな形パックです。

実際の契約に合わせてカスタマイズしていただきながら、ご利用くださいませ。

【弁護士監修】チェックリスト付き 改正下請法 1から簡単解説ガイド

下請法の改正内容を基礎からわかりやすく解説した「改正下請法 1から簡単解説ガイド」をご用意しました。

本資料では、2025年改正の背景や主要ポイントを、弁護士監修のもと図解や具体例を交えて解説しています。さらに、委託事業者・受託事業者それぞれのチェックリストを収録しており、実務対応の抜け漏れを防ぐことができます。

2026年1月の施行に向けて、社内説明や取引先対応の準備に役立つ情報がギュッと詰まった1冊です。

【弁護士監修】法務担当者向け!よく使う法令11選

法務担当者がよく参照する法令・法律をまとめた資料を無料で提供しています。

法令・法律の概要だけではなく、実務の中で参照するケースや違反・ペナルティ、過去事例を調べる方法が一目でわかるようになっています。

自社の利益を守るための16項目 契約書レビューのチェックポイント

契約書レビューでチェックするべきポイントをまとめた資料を無料で提供しています。

契約書のレビューを行う企業法務担当者や中小企業経営者の方にもご活用いただけます。

下請法における発注書の記載事項

下請法では、発注書(3条書面)について以下の事項を記載するよう定めています。

発注日

発注日とは、商品やサービスなどについて、下請事業者に正式に依頼した日のことです。このため、発注日は発注書を作成した日付のことで、通常の場合それ以外の日付は発注日とはみなしません。

両者が合意をして正式に業務が決まるまで、複数回のやり取りが行われます。しかし、やり取りが始まった日や合意が成立した日に関しては、発注書の作成日ではない場合、発注日に設定することはできないため注意しましょう。

親事業者及び下請事業者の名称

委託したのはどの事業者か、受託したのはどの事業者かを明確にするため、両方の事業者の名称を正確に記載する必要があります。さらに、事業者の担当者の氏名を記載することも可能です。

正式な名称を記載する必要があるため、通称や略称を用いないようにしましょう。「株式会社」なども(株)などと省略せず、そのまま記載する必要があります。

委託内容

発注した品物や作業内容を、わかりやすく記入します。仕様書や図面などを別途交付している場合は、その旨も追記しましょう。下請事業者から見積書を取り寄せている場合、その内容を基に記入するのも1つの方法です。

また、下請事業者の知的財産権を譲渡させるには、譲渡・許諾の範囲を記載しなくてはなりません。たとえば「納品物の作成の途中で発生する〇〇権に関して、当社に譲渡するものとします。」などです。

納期

下請事業者にとっては、納品日に該当する項目です。物品や成果物を受け取る期日を、年月日で具体的に記入します。「4月上旬」など、日にちを特定できないように定めることはできません。

納期が複数回にわたる場合も、それぞれ明確に設定することが必要です。

下請代金の金額

発注側の事業者が支払う代金です。算出方式による記載方法も可能で、たとえば単価2万円、数量10個で20万円と記載できます。数量が1個のみの場合は、単価や数量の記載は不要です。

また、本体価格に加えて、消費税および地方消費税の額も明示することが必要です。本体価格と消費税額を区分してそれぞれ記載するなどの方法を取りましょう。

下請代金の支払期日

下請代金をいつまでに支払うのか、期日を記入します。原則として年月日で明確に記入することが望ましいですが、定期的に発生する業務の場合は、以下のように記載することも可能です。

- 毎月〇日納品、翌月□日支払い

- 毎月〇日検収締切、翌月□日支払い

ただし「納品後〇日以内」といった記載方法は、締切の日付を具体的に定められないため認められません。

下請代金の支払方法

下請代金をどのように支払うのかを記載します。一括決済で支払う場合、金融機関名・貸付または支払い可能額・支払期日の記載が必要です。

手形を交付する場合、手形の金額(支払比率でもよい)と手形の満期を記載します。電子記録債権での支払いの場合、電子記録債権の額と電子記録債権の満期日の記載が必要です。

下請法に対応した発注書のフォーマット

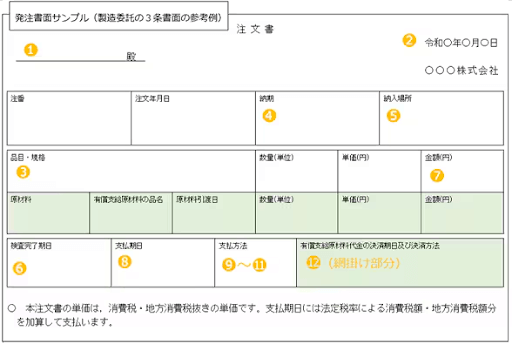

下請法に対応した発注書のサンプルは以下のとおりです。

原則として、上記サンプルの12項目を正確に記載すれば、下請法に照らして問題のない発注書を作成できます。「原材料」「有償支給原材料の品名」など、上記で番号が振られていない項目は任意のため、必要な場合は記載しましょう。

社内で決まった発注書が存在しない場合、サンプルやテンプレートを利用するのがおすすめです。必要部分を追加あるいは削除していけば、抜け・漏れのない発注書を効率的に作成できます。ただし「発注日」など、下請法で必須と定められた項目を削除しないように注意してください。

なお、マネーフォワード クラウドでは、フリーランス新法に対応した発注書テンプレートをご用意しております。無料でダウンロードいただけますので、ぜひご活用ください。

下請法における発注書の保存期限

下請法では、書面の保存期間に関する定めもあります。

原則は2年間

下請法では、発注書の保存期間は2年間と定められています。この規定は、下請取引に関するトラブルを防止すると同時に、行政機関の検査を迅速・正確に行うために設けられました。

発注側の事業者は、下請取引の内容を正確に記載した書類を保存する必要があります。紙の書類でもPDFファイルなどの電磁的記録の場合でも、2年間の保存が必須です。

下請法では発注書の保存義務に違反した場合にも罰則が定められており、罰金50万円が科される恐れがあります。発注書は作成方法だけでなく、保存方法にも注意しましょう。

税法との違いに注意

下請法では2年間ですが、税法とは扱いが異なる点に注意が必要です。税法では法人の場合、書類の保存期間が原則7年となっています。青色申告を行って欠損金が生じた場合などは、保存期間が10年のため、ひとまず10年保存しておけば問題ありません。

個人事業主の場合、発注書の保存期間は基本的に5年間です。ただし、会計帳簿や決算関係の書類に関しては法人と同様、7年間保存する必要があります。

下請法の発注書に関してよくある質問

下請法における発注書について、よくある質問と回答を紹介します。

下請法では発注書をいつまでに交付すべき?

下請法第3条1項では、委託などをした場合に「直ちに」書面を交付することが必須と定められています。直ちにとは、すぐに・即時にという意味で、契約成立から期間を空けることなく、発注書を交付することが必要です。

具体的な時間や日にちなどの規定はありませんが、可能な限り契約成立の当日か翌日に発行するのが望ましいでしょう。1週間後など時間を空けると「直ちに」とはみなされず、下請法違反とみなされる恐れがあります。

下請法では発注書をメールで送付できる?

下請事業者が、発注書をメールで受け取ることに了承している場合、メール送信で済ませることが可能です。下請事業者の了承は、書面または電磁的記録による方法でなされる必要があります。

電子メールで送付する場合、下請事業者のメールアドレスに送信するだけでは不十分です。下請事業者のコンピューターにメールが記録される必要があるため、メールを受信しないと発注書を交付したとみなされません。

Webサイトに公開して下請事業者に閲覧させる方法もあります。この場合、下請事業者が端末で閲覧しただけでは十分とはいえず、必要事項をダウンロードさせたうえで、下請事業者のドキュメントに記録させることも必要です。

下請法では発注書や注文書をあとから交付すると違法?

下請法では、原則として発注書などは契約成立からすぐ交付しなくてはなりません。ただし、発注時には具体的に記載できない項目のあるケースもあります。

たとえば物品の修理の場合は、物品を実際に調べてみなければ、故障の原因や修理方法が特定できないこともあるでしょう。そのため、修理に必要な費用や時間も変わってくるため、納期や下請代金も変わります。

このようなケースでは、記載が必要な項目であっても記載せず、「当初書面」という形式で交付すればよいと定められています。後日、欠けていた情報を補うため、「補充書面」を交付することが必要です。

ただし、原則としては「直ちに」であり、必要項目がすべて揃った発注書をすぐに送付することが必要であることは押さえておきましょう。

下請業者が発注書なしの依頼を受けた場合はどうする?

下請法が適用される取引において、発注書なしの依頼を受けるかもしれません。その場合、下請事業者は発注側の事業者に対し、発注書の発行・送付を依頼することが必要です。

発注書なしの依頼にはリスクがあり、成果物の受領の拒否、下請代金の支払い遅延などが発生する恐れがあります。発注書があれば、発注内容・納期・支払期日が明確に定められているため、トラブルを未然に防止する効果が期待できます。

発注書なしで依頼を受けてもすぐには了承せず、発注書の送付を求めましょう。

下請法に対応した発注書を正確に作成しよう

下請法は、弱い立場におかれることの多い下請事業者の利益を保護するために制定された法律です。条件に該当する場合、委託側の事業者は発注書(3条書面)を送付する必要があり、違反すると罰金が科せられる可能性があります。

発注書の記載必須事項として、発注日・事業者名・納期・代金の支払期日などがあります。抜け・漏れのないように正確な発注書を作成して送付しましょう。

発注書を一から作成すると手間がかかるため、サンプルやテンプレートを利用するのがおすすめです。効率よく作成して、業務をスムーズに回しましょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

契約の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

標準必須特許とは?概要や具体例、判定制度などを紹介

標準必須特許は、特定の技術標準を実装するためには欠かせない特許のことで、「Standard Essential Patent」の頭文字を取って「SEP」とも呼ばれます。本記事では標…

詳しくみる特許無効審判とは?請求できるケースや手続きの流れを解説

特許は、特許庁の審査官による審査をクリアしたもののみが権利として成立しますが、特許無効審判という手続によって権利として成立した特許を無効に出来る場合があります。 今回は手続きの流れ…

詳しくみる協定対象派遣労働者とは?派遣先に求められる対応も解説

2020年4月より施行された改正労働者派遣法では、協定対象派遣労働者という用語が出てきます。具体的にどのような労働者を意味しているのでしょうか。 この記事では、協定対象派遣労働者の…

詳しくみる商品形態模倣とは?不競法での定義や具体例、禁止行為を解説

不競法(不正競争防止法)における商品形態の模倣とは、他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡する行為です。不正競争として禁じられ、差し止めや損害賠償請求の対象になります。 本記事では不…

詳しくみる建設業の下請契約は建設業法と下請法どちらが適用?違いと2026年改正ポイントを徹底解説

建設業の下請契約では、「建設業法」と「下請法」のどちらが適用されるか混乱しがちです。結論から言うと、建設工事の請負契約には建設業法が、資材製造や設計業務などの委託取引には下請法が適…

詳しくみる改正下請法の施行はいつから?変更点や対応策を解説

下請法は、委託事業者と中小受託事業者の間で行われる取引の公正を守るために制定された法律です。2025年の改正では、名称や用語の変更、従業員数基準や運送委託の追加、価格交渉義務化、手…

詳しくみる