- 更新日 : 2024年8月30日

顧問弁護士契約書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説

顧問弁護士契約書とは、企業や個人事業主などが弁護士に一定の範囲内で法律相談に応じてもらうようにする契約を締結する際に作成する契約書です。社内規定の整備や事業承継等の具体的な課題がある際に契約が結ばれることもありますし、何かあったらすぐに相談できるようにしておこうという安心を得るために契約するケースもあります。

本記事では、企業の法務担当者に向けて、顧問弁護士契約書とは何かや契約締結のケース、記載するべき事項、書き方のポイントなどを解説します。

目次

顧問弁護士契約とは

顧問弁護士契約とは、毎月一定の顧問料を支払い、弁護士が定められた範囲内で法律相談に応じる契約です。継続的に相談に乗ってくれて、顧問先の事情を深く理解したうえで、適切なアドバイスを提供してくれます。

また、問題が紛争に発展する前に早期発見し、予防策を立てられます。顧問弁護士契約の範囲内であれば、相談ごとに追加の費用は発生しません。

そして顧問弁護士契約書とは、企業が弁護士と顧問弁護士契約を結ぶ際に作成される文書です。作成することで、提供されるサービスの内容を明確に定義し、毎月の顧問料を支払ってサービスを受けられます。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

電子契約にも使える!契約書ひな形まとめ45選

業務委託契約書や工事請負契約書…など各種契約書や、誓約書、念書・覚書、承諾書・通知書…など、使用頻度の高い45個のテンプレートをまとめた、無料で使えるひな形パックです。

実際の契約に合わせてカスタマイズしていただきながら、ご利用くださいませ。

【弁護士監修】チェックリスト付き 改正下請法 1から簡単解説ガイド

下請法の改正内容を基礎からわかりやすく解説した「改正下請法 1から簡単解説ガイド」をご用意しました。

本資料では、2025年改正の背景や主要ポイントを、弁護士監修のもと図解や具体例を交えて解説しています。さらに、委託事業者・受託事業者それぞれのチェックリストを収録しており、実務対応の抜け漏れを防ぐことができます。

2026年1月の施行に向けて、社内説明や取引先対応の準備に役立つ情報がギュッと詰まった1冊です。

弁護士監修で分かりやすい! 契約書の作り方・書き方の教科書

弁護士の南陽輔氏(一歩法律事務所所属)が監修している「契約書の作り方・書き方の教科書」ガイドです。

契約書作成の基本知識、作成の流れ・記載項目、作成時の注意点・論点が、分かりやすくまとまっています。手元に置ける保存版としてぜひご活用ください。

自社の利益を守るための16項目 契約書レビューのチェックポイント

契約書レビューでチェックするべきポイントをまとめた資料を無料で提供しています。

契約書のレビューを行う企業法務担当者や中小企業経営者の方にもご活用いただけます。

顧問弁護士契約を結ぶケース

顧問弁護士契約を結ぶケースは、以下のとおりです。

- 法律問題の相談

- 社内規定の整備

- M&Aや事業承継への対応

- 安心のため

企業が法律的な問題に直面した際、顧問弁護士がいればすぐに相談できます。例えば、労働問題や契約問題などに対して、法律的なアドバイスを受けることが可能です。

また、過度な労働や従業員の解雇でトラブルにならないように、顧問弁護士の力を借りて社内規定を整備する場合もあります。

M&Aや事業承継などの課題に対応するために、顧問弁護士契約を結ぶケースもあります。特に力を入れたい分野がある場合、特殊な顧問弁護士契約を締結して効果的な対策を取れるでしょう。

上記のような具体的な問題はない状態でも、「何かあったらすぐに相談できるようにしておこう」という目的で顧問弁護士に付いてもらうというケースもあります。問題が発生してから弁護士を探して相談する場合、弁護士を一から探す手間や、問題発生から対処までの時間がタイトなために良い弁護士が見つからないリスク、相談時に企業の業務内容を一から説明しなければならない手間などのマイナス面があります。予め顧問弁護士をつけていれば、すぐに対応してもらうことができます。

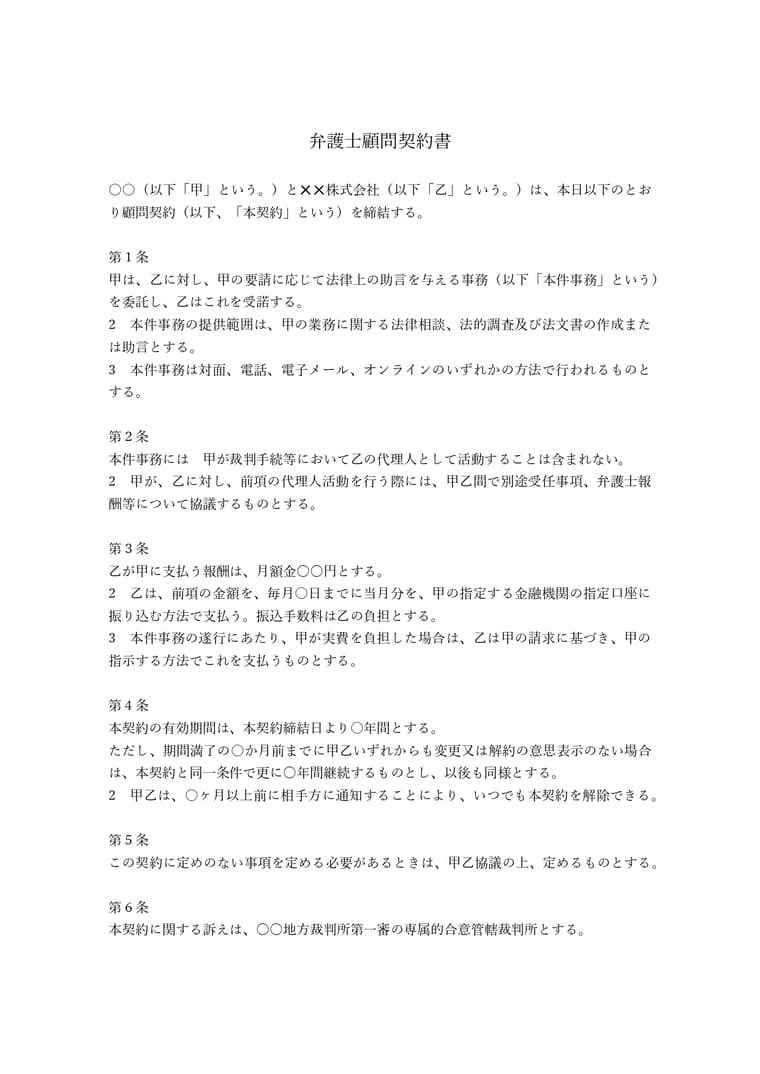

顧問弁護士契約書のひな形

顧問弁護士契約を作成する際には、サービスの内容や契約期間に相違がないように、正確に作成することが必要です。そのため、テンプレートやひな形を活用して、内容に不足のない契約書を作成しましょう。

顧問弁護士契約書は下記のページからダウンロードできます。契約書を作成するときの参考にしていただければと思います。

顧問弁護士契約書に記載すべき内容

顧問弁護士契約書には、サービスの内容に相違がないように、サポートする法律相談などを明記しておきましょう。例えば、社内規定の整備、労働問題の解決、事業承継等の事項が挙げられます。

また、顧問料を定額型やタイムチャージ型、成果報酬型のどれかにすることも明記しましょう。契約期間や解約する場合の条件なども記載してください。

本項では、顧問弁護士契約書に記載するべき事項について解説します。

契約書名

顧問弁護士契約書のタイトルには「顧問弁護士契約書」や「法律顧問弁護士契約書」などの文言を記載します。

契約締結の事実

契約当事者の株式会社などを含めた正確な名称と契約締結の事実を記載します。

サービスの内容

顧問弁護士契約書には、顧問弁護士から受けるサービスや委託する業務の内容を明確に記載します。業務内容が不明瞭な状態で顧問契約を行うと、報酬の支払いに関して争いが生じる場合があるためです。

特に、事業承継などの特殊な相談がある際には、その旨も明記しておきましょう。

顧問料・顧問料以外の費用

上記のサービス内容の明確化と関連しますが、顧問料の金額、顧問料以外の費用についても明確に記載するようにしましょう。顧問料の範囲でどこまで顧問弁護士に対応してもらえるのかを明確にしておかないと、後から弁護士から想定外の費用を請求されるなどのトラブルになりかねません。

顧問弁護士契約には下記のような報酬形態があるため、状況に合わせて選びましょう。

- 定額型

- タイムチャージ型

- 成果報酬型

一般的な報酬形態は定額型ですが、事前に業務にかかる時間の見積もりが難しい場合などはタイムチャージ型を選ぶことがあります。そのほか、決算書類の作成など具体的な成果物がある場合は成果報酬型を選択します。

| 報酬形態 | 内容 | 記載例 |

|---|---|---|

| 定額型 | 月額契約で報酬を支払う | 報酬は月額〇〇円として、毎月月末に指定口座に振り込む方式で支払うとする |

| タイムチャージ型 | 1時間あたりの単価を計算して報酬を支払う | 報酬は時間報酬として、1時間あたりの単価は○○円とする |

| 成果報酬型 | 成果物ごとに報酬を支払う | ○○作成にかかる報酬は○○円として、○○を提出した翌月末日に指定口座に振り込む方式で支払うとする |

そのほか、顧問料以外に発生する可能性のある費用がある場合は、その条件や金額の決め方なども明記してください。

契約期間

顧問弁護士契約の有効期間を明確に記述します。例えば「本契約の有効期間は、令和〇〇年〇〇月〇〇日から令和〇〇年〇〇月〇〇日まで」といった形で具体的な期間を設定します。

また、契約期間の終了時に「契約が自動で延長されるのか」それとも「協議によって延長するのか」の取り決めも行いましょう。

さらに、長期間にわたる契約を検討している場合、契約期間を定めずに中途解約の条件だけを設ける選択肢もあります。

解約

顧問弁護士契約の解約が可能な条件を具体的に記載してください。解約後に顧問料が未払いである場合の清算方法についても記載しましょう。

民法648条3項に則って、業務の履行状況に応じて報酬を清算することを明記しておきましょう。

これらの条文を契約書に含めると、双方の権利と義務が明確になります。

管轄する裁判所

顧問弁護士契約に関連する紛争が発生した場合、どの裁判所を管轄裁判所とするかを契約書に明記しておく点も重要です。

万が一の紛争時に迅速、かつ適切に対応できます。

顧問弁護士契約書の作成ポイント

顧問弁護士契約書を作成する際には、以下の点を確認しましょう。

- 契約期間を確認する

- サービス内容を確認する

顧問弁護士契約の一般的な期間は1年ですが、多くの場合、自動更新されます。ただし、初めての相手との契約に不安がある場合には、お試し期間として3ヶ月程度の契約期間を設定することも可能です。

顧問弁護士契約書は、弁護士側が用意しているものが提示される場合は多いですが、会社のニーズがすべて満たされているとは限りません。

そのため、依頼する目的を考え、目的を達成するためのサービスが列挙されているかを確認します。不十分な場合には、弁護士とサービス内容を交渉しましょう。

顧問弁護士契約書は、内容を擦り合わせて明確に作成しよう

顧問弁護士契約書とは、一定の範囲で法律相談に応じる顧問弁護士契約を結ぶ際に締結する契約書です。社内で起きている問題や、今後起こる問題や社内規定の整備の相談などをしたいときなどに締結されます。

記載する項目は、サービスの内容や顧問料、契約期間、解約などです。本記事で紹介した項目を取り入れて、契約書を作成しましょう。

顧問弁護士契約書は、お互いに内容を擦り合わせて相違がないように作成してください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

契約の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

商品の欠陥を理由とする契約解除とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説

商品の欠陥を理由とする契約解除とは、購入した商品に不具合があった際に売買契約を解除することです。この際に買主は売主に対して契約解除をする旨を通知します。 この記事では商品の欠陥を理…

詳しくみる美容サロン業務委託契約書とは?例文・テンプレート、作り方を紹介

美容サロン業務委託契約書は、サロンとフリーランスの美容師やエステティシャンが締結する契約書です。法的効力を持つため、未払いトラブルや業務範囲外の請求を回避するポイントを明確にしなが…

詳しくみる【テンプレ付】委任契約とは?業務委託との関係や請負契約の比較も解説

ひと口に「契約」といっても、その形式や内容により種類はさまざまです。ひと目見て違いがないように見えても、「何」契約と位置付けるかで解釈が変わったり、責任の所在が変わったりすることも…

詳しくみる会計参与契約書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説

会計参与契約書のひな形会計参与契約書とは、株式会社で会計参与を選任する際に締結される契約書で、その職務や作成書類の詳細などを定めます。締結は法律上の義務ではありませんが、責任範囲の…

詳しくみる参加同意書とは?効力や書き方・例文をひな形つきで解説

参加同意書とは、イベントやプログラムなどに参加することやその条件について、参加者が同意を表明する書面です。イベントなどを実施する企業は、参加者とのトラブルを防ぐために、参加同意書の…

詳しくみる暴行による傷害の治療費・慰謝料請求とは?流れや書類の書き方を解説

暴行により傷害を受けた場合、加害者に治療費や慰謝料を請求することができます。ただし実際に金銭の支払いを受けるには、被害者の方がしないといけないことや、注意点がたくさんあります。本記…

詳しくみる