- 更新日 : 2026年1月6日

アルバイトの雇用契約書は必要?雛形・テンプレートをもとに書き方や労働条件契約書との違いを解説

アルバイトを雇う際は正社員とは雇用形態が異なるため、雇用契約書を作成しないケースは珍しくありませんが、法律上問題はないのでしょうか。

今回は、アルバイトの雇用契約書について解説するとともに、様式となる雛形を示し、その書き方についても紹介します。

目次

アルバイトの雇用契約書は必要?

契約の一般法である民法では、雇用契約は諾成契約とされています。書面がなくても、口頭による当事者双方の合意があれば雇用契約は適法に成立します。

特別法である労働基準法や労働契約法に別のルールが定められていれば、そちらが優先されますが、実はアルバイトに限らず正社員も含めて、雇用契約書(労働契約書ともいいます)の作成は義務付けられていません。

雇用契約書と労働条件通知書の違い

雇用契約の締結について、労働基準法では「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない」としています(労働基準法15条)。

この労働条件を明示した書面を労働条件通知書と呼びます。労働条件通知書は、書面交付が原則です。ただし書面で出力することができれば、労働者が希望した場合はFAXやメールなどの方法で提示することもできます。

基本的には、労働条件通知書に示された賃金・労働時間その他の労働条件について、採用希望者が納得し合意すれば、雇用契約に双方が署名して契約が締結されます。なお、2020年6月に内閣府・法務省・経済産業省の連名で契約時の押印に関する見解が発表され、「契約書には必ずしも押印の必要はない」としています。

前述のとおり、雇用契約書の作成は義務付けられていませんが、労働条件通知書は労働者を採用する際に明示しなければなりません。怠った場合は、30万円以下の罰金を科せられるおそれがあります(労働基準法120条1項1号)。

雇用契約書と労働条件通知書は兼用できる

雇用契約書と労働条件通知書は兼用できます。どちらの書類も従業員に対して労働条件を明示するための書類のため、兼用しても問題ありません。

兼用するメリット

雇用契約書と労働条件通知書を兼用することで、書類作成の手間を削減することが可能です。別々に作成する場合に比べると書類の枚数が減るため、保管や管理の負担を減らせる点がメリットといえるでしょう。

兼用するデメリット

デメリットとしては、二つの書類を一つにまとめてしまうことで、内容が複雑になってしまう可能性がある点です。本来二つの書類で明示すべき内容をまとめてしまうことになるため、従業員にとっては、わかりにくくなるリスクがあります。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

電子契約にも使える!契約書ひな形まとめ45選

業務委託契約書や工事請負契約書…など各種契約書や、誓約書、念書・覚書、承諾書・通知書…など、使用頻度の高い45個のテンプレートをまとめた、無料で使えるひな形パックです。

実際の契約に合わせてカスタマイズしていただきながら、ご利用くださいませ。

【弁護士監修】チェックリスト付き 改正下請法 1から簡単解説ガイド

下請法の改正内容を基礎からわかりやすく解説した「改正下請法 1から簡単解説ガイド」をご用意しました。

本資料では、2025年改正の背景や主要ポイントを、弁護士監修のもと図解や具体例を交えて解説しています。さらに、委託事業者・受託事業者それぞれのチェックリストを収録しており、実務対応の抜け漏れを防ぐことができます。

2026年1月の施行に向けて、社内説明や取引先対応の準備に役立つ情報がギュッと詰まった1冊です。

弁護士監修で分かりやすい! 契約書の作り方・書き方の教科書

弁護士の南陽輔氏(一歩法律事務所所属)が監修している「契約書の作り方・書き方の教科書」ガイドです。

契約書作成の基本知識、作成の流れ・記載項目、作成時の注意点・論点が、分かりやすくまとまっています。手元に置ける保存版としてぜひご活用ください。

自社の利益を守るための16項目 契約書レビューのチェックポイント

契約書レビューでチェックするべきポイントをまとめた資料を無料で提供しています。

契約書のレビューを行う企業法務担当者や中小企業経営者の方にもご活用いただけます。

アルバイトの雇用契約書の書き方・明示事項

雇用契約書を作成することにはメリットがあります。例えば、双方が署名するため、雇用契約の内容に合意したことを証明する書類となります。

労働条件などを巡って裁判になった場合は、重要な証拠書類として使えるでしょう。また、雇用契約書兼労働条件通知書として両者を兼ねるケースもよくあります。そうすれば、似たような内容の書面を作成する労力を省くことができます。

そのため、雇用契約書を作成する際には、必要な事項を正しく記載しなければなりません。雇用契約書に記載する事項には、必ず記載しなければならない絶対的明示事項と、定めがある場合のみ記載する相対的明示事項があります。

また2024年に労働基準法施行規則の改正が行われ、明示事項が改正されています。ここからは改正点も踏まえて、アルバイトの雇用契約書の雛形を踏まえて記載すべき事項について解説します。

絶対的明示事項

絶対的明示事項には、次のようなものがあります。

- 雇用期間に関する事項

- 期間の定めがある場合、契約更新に関する事項

- 労働に従事する場所や業務内容の事項

- 就業時間や時間外労働の有無、休憩・休日に関する事項

- 賃金の決定および計算方法、支払時期、昇給などに関する事項

- 退職に関する事項

雇用期間

期間の定めがない場合はその旨、ある場合はその期間を記載します。なお、有期雇用の場合は更新の有無と基準についても記載しましょう。

具体的な更新の基準としては、勤務成績や勤務態度、能力、会社の経営状況などが挙げられます。

勤務場所

アルバイトとして、実際に勤務する場所を記載します。単に「本社」とするのではなく、具体的な部署についても記載したほうがよいでしょう。

勤務場所を変更する可能性がある場合は、「ただし、業務の都合により、勤務場所が変わる場合がある」ことも明記する必要があります。

仕事の内容

実際に従事する仕事の内容をすべて記載します。こちらも勤務場所と同様、変更する可能性があれば、その旨を明記します。

勤務時間

始業時刻・終業時刻と休憩時間を記載します。シフト制の場合は、その旨についても記載すべきでしょう。

休日

労働する必要がない休日を「毎週土・日および国民の祝日」「週2日」「週3日」のように記載します。

所定外労働

所定外労働をさせることがあるのかないのか、ある場合は最大でどの程度の時間になるかを記載します。休日労働についても同様に記載します。

休暇

休暇については、「年次有給休暇、夏季休暇、慶弔休暇」などと記載しますが、「詳細については、パートタイム・有期雇用労働者就業規則を参照」とすることもできます。

賃金

基本給となる時間給や諸手当、所定時間外、休日労働・深夜労働に対して支払われる割増賃金率、賃金締切日、賃金支払日、賃金支払方法などを記載します。

なお、アルバイトが短時間労働者に該当する場合には、労働条件通知書の記載事項の章で述べたように、「昇給の有無」「退職手当の有無」「賞与の有無」の記載が必要とされています。

したがって、これらの事項も雇用契約書に記載したほうがよいでしょう。

退職に関する事項

定年制の有無やその年齢、定年後再雇用制度の有無、自己都合退職の手続きについて記載します。

相対的記載事項

社内で規定がある場合など該当する場合に記載しなければならないのが、相対的記載事項です。相対的記載事項には、次のようなものがあります。

- 賞与に関する事項

- 労働者の費用負担に関する事項

- 安全や衛生に関する事項

- 職業訓練・災害補償に関する事項

- 表彰や制裁・休職に関する事項

臨時の賞与や給与

業績に連動して支給されるボーナスや報奨金がある場合、支払日や計算方法について明示しましょう。

労働者の費用負担

社内食堂がある場合の費用負担や、制服などの費用負担について明示します。

安全や衛生に関する事項

定期的な健康診断の実施や、喫煙場所の指定など、従業員も安全と衛生に関する定めがある場合に記載します。

職業訓練・災害補償に関する事項・表彰や制裁・休職に関する事項

そのほか職業訓練や、勤務中のけがなどに対する災害補償、表彰制度などがある場合はその内容を記載します。

2024年4月改正の内容

ここまで紹介した明示条件に加えて、2024年4月の施行規則改正によって次の4つの項目が追加されています。

- 就業場所・業務の変更の範囲

- 更新上限の有無と内容

- 無期転換申込機会

- 無期転換後の労働条件

就業場所や業務の変更について

改正前のルールでは就職直後の就業場所を明示すれば問題ありませんでしたが、改正後のルールでは異動などで就業する可能性のある場所を明示する必要があります。また人事異動などで業務内容が変わる可能性があることも、明示しなければなりません。

期限がある労働者との更新について

期限の定めがある場合の労働者の場合の、更新の上限についても明示が必要になります。

無期転換に申し込める機会について

正社員のような雇用形態に申し込める、「無期転換申込権」が発生する場合はそのタイミングごとに、申し込むことができる旨(無期転換申込機会)を書面により明示することが必要です。

無期転換した後に労働条件について

無期転換申込権が発生する契約更新のときに、無期転換後の労働条件を書面により明示しなければなりません。

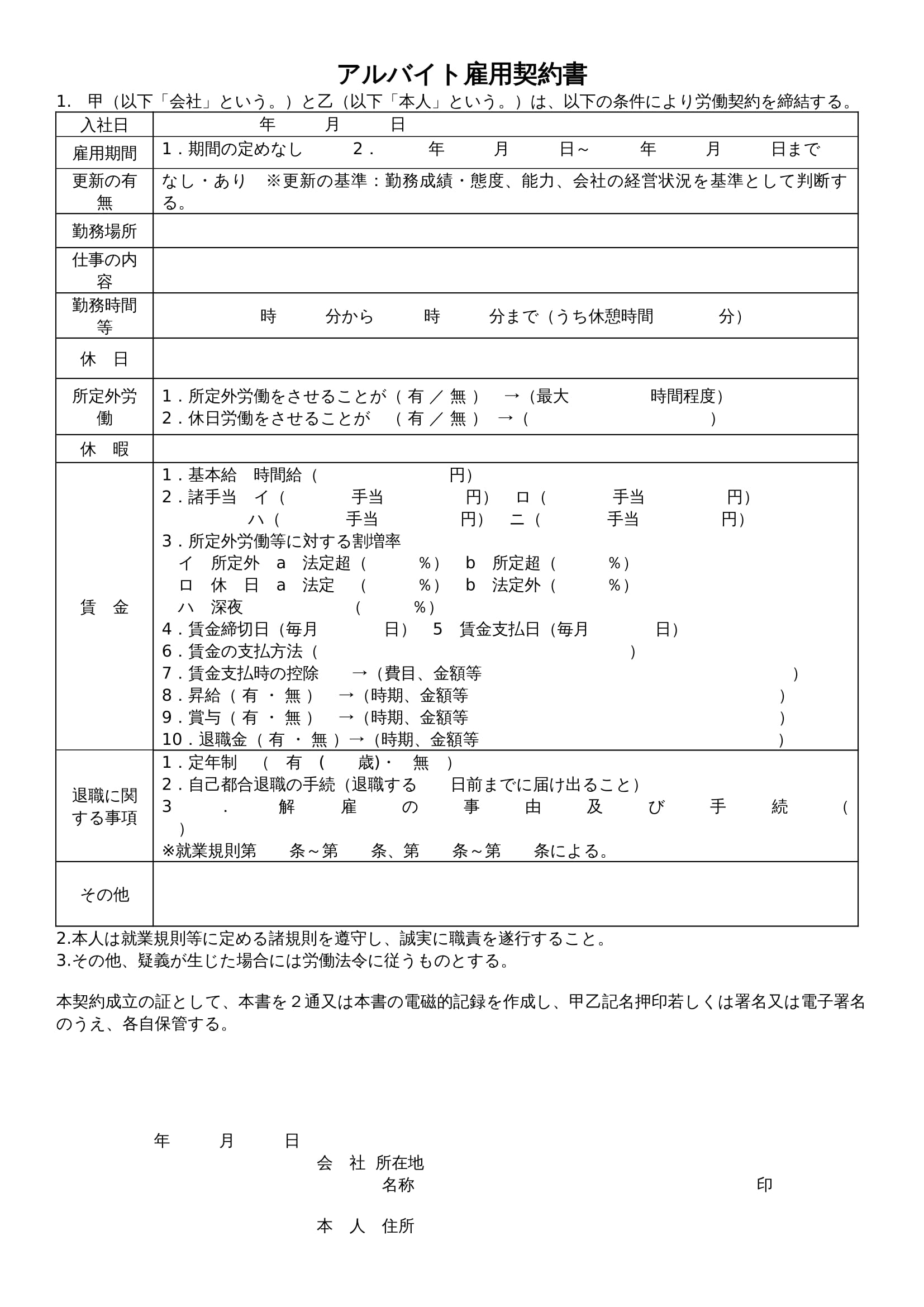

アルバイトの雇用契約書の雛形・テンプレート

アルバイトの雇用契約書の作成は任意ですが、ここでは様式の雛形を紹介します。契約内容によって必要事項を記載し、活用してください。

アルバイトの労働条件通知書の書き方

ちなみに、正規雇用の労働条件通知書に記載が義務付けられているのは、以下の事項です。

- 契約期間に関すること

- 期間の定めがある契約を更新する場合の基準に関すること

- 就業場所、従事する業務に関すること

- 始業・終業時刻、休憩、休日などに関すること

- 賃金の決定方法、支払時期などに関すること

- 退職に関すること(解雇の事由を含む)

さらに、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律では「1週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者(正社員)の1週間の所定労働時間に比し短い労働者」は、短時間労働者として保護を図っています。

またアルバイトの場合は同法の「短時間労働者」に該当する可能性があります。その場合は、上記の正規雇用の労働条件通知書の明示事項に加えて下記の項目を明示しなければなりません。

- 昇給の有無

- 退職手当の有無

- 賞与の有無

- 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口

上記を明示しなければならないとされているので、注意が必要です(法6条1項、同法施行規則2条)。

また、明示された労働条件が事実と相違している場合、労働者は労働契約を解除できます。

労働条件通知書について、詳しくは以下の記事で解説しています。

アルバイトの労働条件通知書の雛形・テンプレート

アルバイトの労働条件通知書の雛形・テンプレートは、以下よりダウンロード可能です。契約内容によって必要事項を記載し、活用してください。

アルバイトの雇用契約を締結する際の注意点

最後に、アルバイトの雇用契約を締結する際の注意点も紹介しておきましょう。

雇用契約書の控えを作成する

契約書はトラブルになった際に証拠書類となるため、通常は2部作成し、署名した契約当事者がそれぞれ1通ずつ保管するのが一般的です。原本となる1部をコピーし、控えとしてアルバイト従業員に渡しても構いません。もちろん、事業所でもしっかり保管しておかなければなりません。

試用期間でも雇用契約書を作成する

試用期間でも法的には労働契約が締結されているとみなされ、本採用前の試用期間として解約権(解雇権)が留保されている解約権留保付労働契約と解されます。

本採用の時点で雇用契約を締結するわけではないため、試用期間の前に雇用契約書を渡す必要があるのです。

また、社会保険についても本採用時ではなく、試用期間が始まる時に資格取得の手続きをしなければなりません。

最近は政府が積極的に推進していることもあり、多くの契約で書面ではなく、電子契約を活用するケースが増えています。雇用契約書も労働者が希望した場合は電子契約が可能で、電子文書に電子署名を行って契約を締結し、電子データとして保管することができます。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

契約の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

第三者による取締役に対する損害賠償請求書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説

第三者による取締役に対する損害賠償請求とは、会社法規定の役員の責任(法第429条)に基づく請求です。ある会社との関係で損害を受けたとき、その原因が役員にあるときはその役員個人に対し…

詳しくみる賃金返還請求とは?発生するケースと催告書のひな形を紹介

賃金を過払いしたときは、従業員に対して賃金返還請求(不当利得返還請求)できます。ただし、従業員が過払いの事実を知っていたときと知らないときでは、請求できる金額や利息が異なるため注意…

詳しくみる人材紹介契約書とは?記載すべき事項などを雛形をもとに解説

企業が人材を採用する方法は、求人広告やハローワークなど複数あります。人材紹介もその一つです。人材紹介は求人広告よりも自社に合った人材を採用しやすい方法なので、多くの企業が活用してい…

詳しくみる自動車リース契約書とは?ひな形をもとに書き方や項目を解説

自動車リース契約書は、自動車のリース契約を締結する際に必要な書類です。無用なトラブルを避けるためにも、書き方や記載すべき項目について弁護士などの専門家の助力を得ることが重要です。 …

詳しくみる契約書の甲乙表記とは?優劣はある?使わないほうがいい理由も解説!

契約を締結する際、契約書の「甲」「乙」といった表記を見たことがある方は多いでしょう。中には、日常的にこれらを使いこなして契約書を作成されている方もいらっしゃるかもしれません。 そも…

詳しくみるOEM契約書とは?テンプレート付きでライセンス契約との違いや記載事項を解説

OEM契約は、自社ブランドの商品を作る際、製造工程を他社に委託する場合に締結するものです。製造にかかるコストを削減できたり、製造量を短期間で増加できたりするなど、OEMの活用には多…

詳しくみる