- 更新日 : 2026年1月6日

工事請負契約書とは?目的や書き方、注意点を解説【テンプレ付き】

工事請負契約書は、工事の発注・受注におけるトラブルを未然に防ぎ、プロジェクトを円滑に進めるための生命線です。しかし、建設業法に基づく専門的な記載事項も多く「何から手をつければいいか分からない」と悩む担当者の方も多いのではないでしょうか。

この記事では、工事請負契約書の目的や書き方の基本から、契約不適合責任といった法的な注意点、印紙税についてまで網羅的に解説。すぐに使えるテンプレートも用意し、初めての方でもスムーズに契約実務を進められるようサポートします。

目次

工事請負契約書とは?

工事請負契約書は、施主(工事の発注者)が建物の新築や増改築などの工事を施工業者(受注者)に依頼する際に取り交わす契約書です。

この契約は法律上「請負契約」にあたり、受注者が「仕事の完成」を約束し、発注者がその完成物に対して報酬を支払うことを約束するものです。 この「仕事の完成」が目的である点が、他の契約との大きな違いです。

例えば、業務の遂行(プロセス)自体を目的とする業務委託契約とは異なり、請負契約は明確な成果物に対する結果責任を負います。具体的には、完成物に契約内容との相違があれば、民法第634条以下に定められた「契約不適合責任」を負うことになります。また、すでに完成している建売住宅などを取引する売買契約と違い、請負契約は注文に応じてこれから物を製作するオーダーメイドの契約である点が特徴です。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

電子契約にも使える!契約書ひな形まとめ45選

業務委託契約書や工事請負契約書…など各種契約書や、誓約書、念書・覚書、承諾書・通知書…など、使用頻度の高い45個のテンプレートをまとめた、無料で使えるひな形パックです。

実際の契約に合わせてカスタマイズしていただきながら、ご利用くださいませ。

【弁護士監修】チェックリスト付き 改正下請法 1から簡単解説ガイド

下請法の改正内容を基礎からわかりやすく解説した「改正下請法 1から簡単解説ガイド」をご用意しました。

本資料では、2025年改正の背景や主要ポイントを、弁護士監修のもと図解や具体例を交えて解説しています。さらに、委託事業者・受託事業者それぞれのチェックリストを収録しており、実務対応の抜け漏れを防ぐことができます。

2026年1月の施行に向けて、社内説明や取引先対応の準備に役立つ情報がギュッと詰まった1冊です。

弁護士監修で分かりやすい! 契約書の作り方・書き方の教科書

弁護士の南陽輔氏(一歩法律事務所所属)が監修している「契約書の作り方・書き方の教科書」ガイドです。

契約書作成の基本知識、作成の流れ・記載項目、作成時の注意点・論点が、分かりやすくまとまっています。手元に置ける保存版としてぜひご活用ください。

自社の利益を守るための16項目 契約書レビューのチェックポイント

契約書レビューでチェックするべきポイントをまとめた資料を無料で提供しています。

契約書のレビューを行う企業法務担当者や中小企業経営者の方にもご活用いただけます。

工事請負契約書を締結する主な目的

建設業法では、まず当事者双方が契約内容を記載した書面に署名・押印し、互いに交付することが定められています(第19条第1項)。その上で、建設業者には、契約内容を具体的に明らかにした書面を注文者に交付する義務が課されています。当事者間の認識のズレを防ぎ、公正な取引を実現するための、主に3つの重要な目的があります。

工事内容を明確化し、トラブルを未然に防ぐ

「言った・言わない」のトラブルを防ぐため、工事の範囲、建物の仕様(部材、性能など)、工期などを書面で明確に定めます。これにより、発注者のイメージと異なるものが完成してしまうといった事態を防ぎます。この仕様は、後に「契約不適合責任」を問う際の重要な基準にもなります。

紛争発生時のルールを決めておく

万が一、施工不備や工期の遅れといったトラブルが発生した場合に備え、その解決ルールを事前に決めておきます。具体的には、損害賠償の範囲、契約解除の条件、保証期間などを定めておくことで、公平かつ迅速な解決を目指します。

法的な証拠としての役割を担う

書面化された契約書は、当事者間の合意内容を証明する強力な証拠となります。もし裁判に発展した場合でも、契約書が存在することで、紛争の早期解決につながる可能性が高まります。

工事請負契約書を締結する主なケース

工事請負契約書を締結する主なケースとしては以下が挙げられます。

住宅を新築する

住宅を新築する際には施主がハウスメーカーや工務店などの住宅会社と工事請負契約を締結します。一般的には施主と住宅会社が間取りやデザイン、仕様などを打ち合わせのうえ決定し、住宅の設計図が完成した時点で工事請負契約を締結して、その後に工事が開始されます。

住宅をリフォームする

住宅の新築だけでなくリフォームも対象となります。建物の増改築はもちろん、設備の入れ替え、壁紙や床材などの変更といったリフォーム工事を依頼する際にも工事請負契約を締結します。

一般の方でも住宅を建てたりリフォームしたりする予定がある方は工事請負契約を締結する機会が出てくるので、しっかりと契約書の項目や内容について把握しておきましょう。

ビルやマンション、店舗などを新築・増改築・修繕する

住宅だけでなくビルやマンション、店舗の新築や増改築、修繕の際にも工事請負契約を締結します。この際には工事を発注するディベロッパーやビルの所有者、事業者などと受注する建設会社との間で契約を結びます。

工事請負契約書に記載されている内容

工事請負契約書に記載する内容は、当事者が自由に決めることができます。

一般的に、継続的な取引の場合は、共通ルールを定めた基本契約書と、個別の工事内容を定めた個別契約書を組み合わせて使用します。一方で、一度きりの取引であれば、個別契約書にすべての条件を盛り込むのが通常です。

なお、契約書を作成する際は、国土交通省が公表している「建設工事標準請負契約約款」を参考にすることが推奨されます。これは、当事者間の公平性を保ちトラブルを防ぐ目的で作成されたひな形であり、国内の多くの契約でベースとして利用されています。

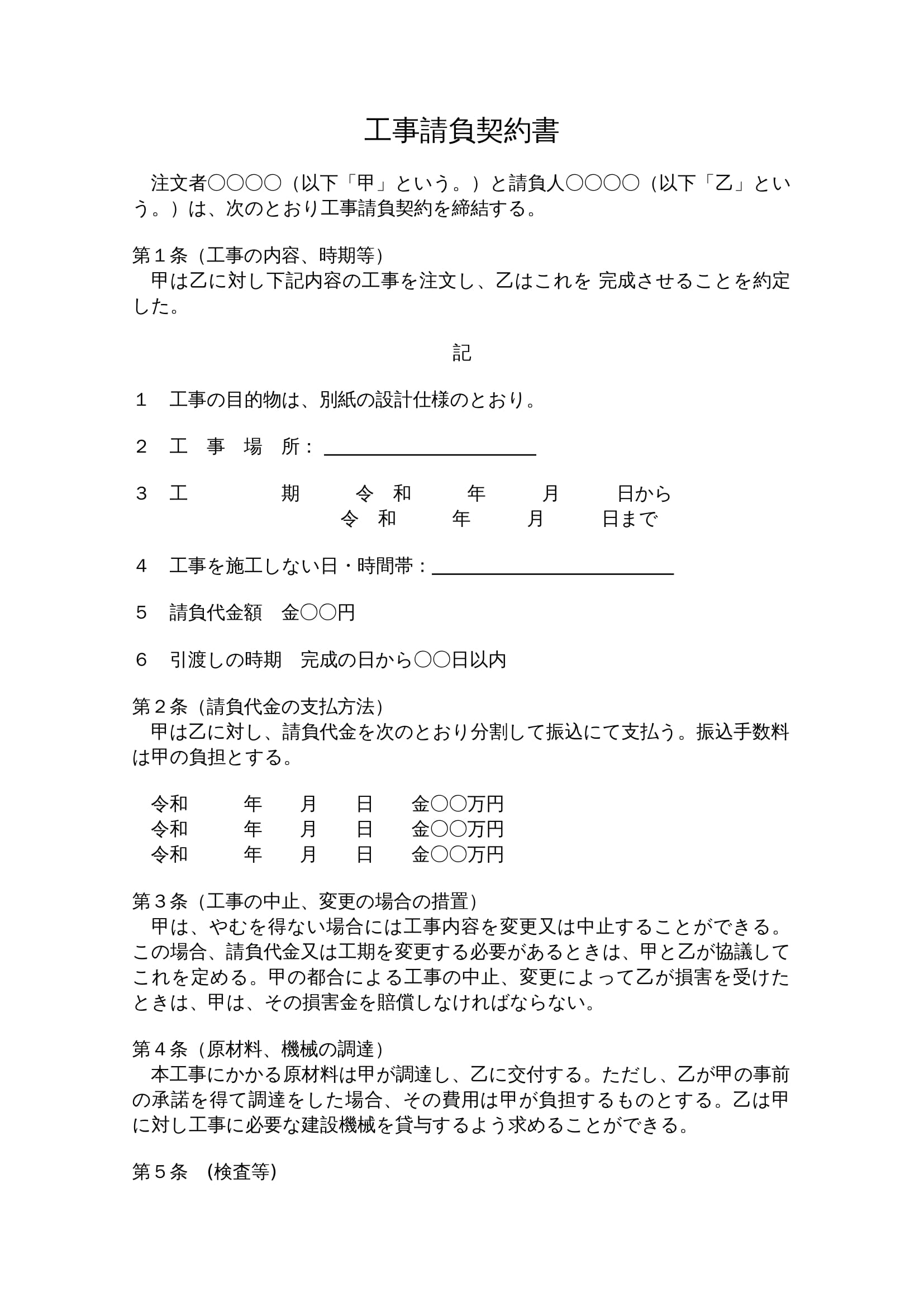

工事請負契約書のひな形、テンプレート

工事請負契約書の概要や記載内容について説明してきましたが、ここではすぐに使える工事請負契約書のテンプレートをご用意しています。

こちらを参考にすれば工事請負契約書をスムーズに作成できますので、ぜひダウンロードください。

工事請負契約書の書き方・ポイント

建設業法第19条第1項各号で定められた、以下の15項目を書面に記載し、交付することが義務付けられています。ただし、⑤⑩⑬については、一定の行為の定めをするときのみ記載が必要になるため、特に定めない場合は記載する必要はありません。

- 工事内容

- 請負代金の額

- 工事着手の時期及び工事完成の時期

- 工事を施工しない日・時間帯

- 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法

- 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め

- 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め

- 価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更

- 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め

- 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め

- 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期

- 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法

- 工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容

- 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

- 契約に関する紛争の解決方法

特に1.工事内容、2.請負代金の額、3.工事着手の時期及び工事完成の時期は、極めて重要です。

工事内容を特定しなければ、何についての契約かがわかりません。また、請負契約は有償取引なので、請負代金の額を定める必要があります。さらに、工事がいつ完成するかは発注者にとって最も重要な内容なので、これも契約書に必ず含める必要があります。テンプレートで具体的に説明します。

第1条(工事の内容、時期等)

甲は乙に対し下記内容の工事を注文し、乙はこれを 完成させることを約定した。記

- 工事の目的物は、別紙の設計仕様の通り。

- 工事場所:_____________________

- 工期:令和 年 月 日 から 令和 年 月 日まで

- 工事を施工しない日・時間帯:___________

- 請負代金額:〇〇円

まず、第1条で発注者甲と請負人乙が、下記内容の工事を完成させることについて合意した内容を規定します。その下に「記」と記入して、工事内容を書きます。

このテンプレートでは、「1」と「2」が①工事内容、「3」が③工事着手の時期及び工事完成の時期、「5」が②請負代金の額になっています。

ケース別に見る契約書の条文例とポイント

契約書には、起こりうる様々なトラブルを想定した条項を盛り込むことが重要です。ここでは、特に重要なケースごとの条文例と、そのポイントを解説します。

① 工期が遅延した場合(遅延損害金)

受注者の責任で工事が遅れた場合に備え、損害賠償額の予定として「遅延損害金」を定めます。これにより、受注者側に早期完成への意識を促し、万が一の際の損害を補填します。

第11条(違約金)

乙が期日までに仕事を完成せず、目的物を引渡すことができないときは、違約金として本工事完成まで1日につき金〇〇円を甲に支払う。

➁ 不可抗力で工事が延長した場合

台風や地震など、受注者の責任ではない理由で工事が延長されるケースもあります。そのような場合に、受注者が過度な責任を負わないようにするための条項です。

第7条(履行遅滞の責任を負わない場合)

乙は、本契約上の義務の履行が、天災地変その他不可抗力により本契約上の義務の履行が遅滞したときは、甲に対しその責任を負わない。なお、乙は、当該事由が生じた場合、甲に対し、ただちに発生を報告する。

③ 追加工事や仕様変更があった場合

工事の途中で仕様変更や追加工事が発生した場合に、請負代金をどう変更するかのルールを定めます。物価の急激な変動を盛り込むこともあります。

第8条(請負代金の変更)

甲は、工事の追加・変更、または予測し得ない急激な物価変動があった場合、乙と協議の上、請負代金を変更することができる。

④近隣からクレームが発生した場合

騒音や振動など、工事に伴う近隣からのクレーム対応について、誰が責任を持つかを定めます。対応の窓口や、それによって工期が遅れた場合の扱いなどを明記します。

第○条(クレーム対応)

近隣住民から騒音などに対しクレームがあった場合には、請負人において対応する。なお、クレームがあった場合には、すみやかに発注者に報告するものとする。クレーム対応によって工期が遅れた場合、発注者に報告をしていた場合には、違約金は発生しないものとする。

⑤ 地中から障害物が発見された場合

工事を進める中で、設計図になかった地中の障害物(古い建物の基礎など)が発見された場合の対応です。撤去費用の負担や、工期の延長について、発見時に都度協議する旨などを定めます。

第○条(地中障害物の発見)

地中障害物を発見し撤去等費用が発生する場合には、請負人は発注者に報告しなければならない。請負人は、追加費用を見積り、発注者の承諾を得なければ、発注者に追加費用を請求できない。

工事請負契約書を締結する際の注意点

契約内容の確認不足は、後に大きなトラブルを引き起こします。特に以下の点は認識のズレが生じやすいため、契約締結前に必ず双方で確認しましょう。

工事の範囲と仕様

「ここまでやってくれると思っていた」という認識のズレを防ぐため、「別途提出する設計図・仕様書に基づく」など、工事範囲の基準となる書類を明確にします。さらに、工事の途中で追加・変更が発生した際の費用負担や合意形成のルールも定めておくと、より安心です。

工事のスケジュール

契約書に具体的な工事の開始日と完了日が明記されているかを確認します。遅延した場合のルール(遅延損害金など)についても、不利な内容になっていないかチェックしましょう。

キャンセル(中途解約)の条件

発注者は工事完成前であれば契約を解除できますが、その場合は受注者が被った損害を賠償する義務があります(民法第641条)。その損害の算定方法などが明記されているか確認します。

契約不適合責任とアフターフォロー

引き渡し後に不具合が見つかった場合に備え、受注者が負うべき「契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)」の期間制限や範囲が、契約書で明確に定められているかを確認します。

契約不適合があった場合、発注者には主に以下の権利が認められています(民法第634条など)。

- 追完請求(補修や代替物の請求)

- 代金減額請求

- 損害賠償請求

- 契約解除

また、この法的な責任とは別に、事業者が任意で提供する定期点検などのアフターフォローについても、その内容や期間を確認しておくとより安心です。

所有権の移転時期

「建物の所有権がいつ発注者に移るのか」は、代金支払いや担保権との関係で非常に重要なポイントです。以前は工事途中の火災などによる損害負担(危険負担)と密接に関係していましたが、現行の民法(2020年改正)では、この危険負担は所有権の移転時期とは切り離されました。 それでもなお、財産の帰属を明確にするため、契約書で「工事代金の完済時」や「建物の引渡時」といった所有権の移転時期を明確に定めておくことが不可欠です。

支払条件(着手金・中間金など)

請負代金の支払時期や方法も、トラブルになりやすい重要項目です。一般的には、契約時に契約時の「着手金」、工事途中の「中間金」、引渡し後の「最終金」など、分割払いの場合の金額と支払時期、方法を明確にします。 それぞれの金額、支払期日、支払い方法(現金か振込かなど)を明確に定めておきましょう。

紛争解決の方法

万が一、当事者間の話し合いで解決できない紛争が生じた場合に備え、その解決手順を定めておくのが「紛争解決条項」です。通常は、まず協議による解決を目指し、それでも解決しない場合は「調停」や「仲裁」といった第三者を介した手続きや、最終的に訴訟を起こす裁判所(合意管轄)を定めます。

(条文例)

第〇条(紛争の解決)

本契約に関して紛争が生じた場合は、まず当事者間で誠実に協議を行うものとする。協議によっても解決しない場合は、〇〇地方(簡易)裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

下請業者活用のルール

元請業者が工事の一部を下請業者に再委託する場合、その関係性や責任の所在を契約書で明確にしておく必要があります。

特に建設業法第22条では、責任の所在が曖昧になることを防ぐため、請け負った工事を丸投げする「一括下請負」は原則として禁止されています。例外として、民間工事であらかじめ発注者から書面による承諾を得た場合がありますが、公共工事では全面的に禁止されており、民間工事でも住宅の品質確保の促進等に関する法律の適用を受ける新築住宅の新築工事などは同様に禁止されているため注意が必要です。

工事請負契約書にかかる印紙税について

事請負契約書は課税文書のため、契約金額に応じた収入印紙の貼付と消印が必要です。印紙を貼らないと、本来の税額とその2倍に相当する金額の合計、つまり3倍の過怠税が課されます。ただし、税務調査を受ける前に自主的に不納付を申し出た場合は、1.1倍に軽減されますので、貼り忘れに気づいたら速やかに申告しましょう。

現在、建設工事の請負契約書については印紙税の軽減措置が実施されています。対象となるのは2014年4月1日から2027年3月31日までに作成された、契約金額が100万円を超える契約書です。

| 記載された契約金額 | 本則税率(通常の税額)税額 | 軽減後の税率 |

|---|---|---|

| 1万円未満のもの | 非課税 | 非課税 |

| 1万円以上100万円以下のもの | 200円 | (軽減措置対象外) |

| 100万円を超え200万円以下のもの | 400円 | 200円 |

| 200万円を超え300万円以下のもの | 1,000円 | 500円 |

| 300万円を超え500万円以下のもの | 2,000円 | 1,000円 |

| 500万円を超え1,000万円以下のもの | 1万円 | 5,000円 |

| 1,000万円を超え5000万円以下のもの | 2万円 | 1万円 |

| 5,000万円を超え1億円以下のもの | 6万円 | 3万円 |

| 1億円を超え5億円以下のもの | 10万円 | 6万円 |

| 5億円を超え10億円以下のもの | 20万円 | 16万円 |

| 10億円を超え50億円以下のもの | 40万円 | 32万円 |

| 50億円を超えるもの | 60万円 | 48万円 |

| 契約金額の記載のないもの | 200円 | (軽減措置対象外) |

出典:No.7102 請負に関する契約書|国税庁

出典:No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置|国税庁

なお、電子データのまま締結・保存する電子契約であれば、印紙税法上の「課税文書の作成」にあたらないため、印紙税はかかりません。ただし、電子契約の内容を印刷し、それに署名・押印して原本として交付・保存した場合は、その印刷物が課税文書と見なされるため注意が必要です。

契約から引き渡し後までの実務フロー

工事請負契約は、締結して終わりではありません。着工から引き渡し、そしてアフターフォローまで、各段階で契約内容に基づいた適切な管理が求められます。

ステップ1. 契約締結前の確認事項

契約は、調印する前の準備段階が最も重要です。ここで相手方と丁寧なすり合わせを行い、リスクを洗い出しておくことが、将来のトラブルを未然に防ぐための鍵となります。

- 見積書と仕様書の整合性チェック

- 相手方の建設業許可の有無(軽微な建設工事であれば不要)

- 契約不適合責任の履行に関する保証保険契約の有無

ステップ2. 施工中の重要管理プロセス

工事期間中は、当初の契約内容から変更が生じることも想定されます。契約書をただの保管書類とせず、日々のコミュニケーションと記録を徹底することが、プロジェクトを円滑に進める上で不可欠です。

- 仕様変更・追加工事の合意形成と書面化

- 工事遅延時の通知と協議

- 定期的な進捗報告と出来高確認

ステップ3. 引き渡し・検査時の注意点

引き渡しと検査は、工事の完成を法的に確定させる最終工程です。ここで見落としがあると、後から「言った・言わない」のトラブルになりかねないため、慎重な確認と書面での記録が求められます。

- 契約内容・仕様書との一致確認

- 契約不適合箇所の有無のチェックと記録

- 引き渡し証明書・検査合格通知書の取り交わし

工事請負契約に関するQ&A(よくある質問)

Q. 少額のリフォーム工事でも、契約書は必要ですか?

A. はい、金額の大小にかかわらず、後のトラブルを避けるために契約書を作成することを強く推奨します。建設業法では、建設業者に、法律で定められた事項を記載した契約書を作成し、注文者に交付する義務を課しています。

Q. 「キャンセルしたい」と思った場合、いつでも解約できますか?

A. 工事が完成する前であれば、発注者はいつでも契約を解除できます。ただし、それによって請負人に生じた損害(例:すでに手配した材料費、人件費など)は賠償しなければなりません(民法第641条)。

Q. 工事請負契約書を作成しないと、何か罰則はありますか?

A. 建設業法違反として行政処分を受けるリスクがあります。 建設業法では契約書の作成・交付が義務付けられており、これに違反した場合、国土交通大臣または都道府県知事から業務改善の「指示処分」を受けることがあります(建設業法第28条)。

指示に従わないなど悪質なケースでは「営業停止処分」や、情状が特に重い場合は「建設業許可の取り消し」といった重い行政処分が下される可能性も考えられるでしょう(同法第29条)。処分内容は公表されるため、企業の信用を大きく損なうリスクも伴います。

工事請負契約書の適切な締結が、トラブルを防ぎ事業を守る

本記事では、工事請負契約書の基本から法的な注意点、実務フローまで網羅的に解説しました。工事請負契約書は単なる書類ではなく、当事者間の権利義務を明確にし、万が一のトラブルから事業を守るための重要な基盤です。

契約を締結する際は、建設業法が定める記載事項はもちろん、工期の遅れや契約不適合といった重要リスクを正しく理解することが不可欠です。本記事のテンプレートは一般的な取引を想定していますが、高額な契約や複雑な条件が伴う場合は、必ず弁護士などの専門家に相談し、内容を精査してもらうことを強くおすすめします。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

契約の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

製造委託契約書とは?雛形をもとに内容や注意点を解説

製造委託契約書とは、委託者が受託者に対し何らかの製品の製造業務を委託(発注)し、委託者は製造業務の対価を支払うことを内容とする契約を書面化した契約書です。 この記事では、製造委託契…

詳しくみる契約書の保管方法ガイド|紙・電子の違いや法対応、保管のポイントを解説

契約書は企業活動の根幹を支える重要な文書であり、適切な保管が求められます。保管期間や法的義務を正しく理解し、紙・電子それぞれに適した管理方法を実践することが、トラブルの回避や業務の…

詳しくみる催告書とは?督促状との違いや参考になるテンプレートを紹介

「催告書」や「督促状」という言葉は、あまり馴染みがないかもしれません。催告書とは何か、督促状との違いは何か、作成時の文例や届いた時の注意点などをあらかじめ確認しておき、いざという時…

詳しくみる動産賃貸借契約書とは?ひな形をもとに必要項目や印紙について解説

動産賃貸借契約書とは、不動産以外の有体物の貸し借りをするときに作成する契約書のことです。例えば自動車や工作機器、観葉植物などをレンタルするときに作成します。動産賃貸借契約書を作成す…

詳しくみる自動更新時に契約書の再作成は必要?自動更新条項の記載項目や例文を解説

契約時に自動更新条項をつけると、契約期間満了後に更新手続きなどの手間を省けます。ただし、必要に応じて更新拒絶する方法も理解することが重要です。 本記事では、契約書の自動更新条項につ…

詳しくみる商号及び営業譲渡契約書とは?ひな形をもとに書き方・例文を解説

商号及び営業譲渡契約書とは商号や営業権を譲渡する際に、譲渡側と譲受側が締結する契約書です。この記事では、商号及び営業譲渡契約書がどのような書類であるか、またどのようなケースで締結さ…

詳しくみる