- 更新日 : 2025年5月7日

空調設備保守点検の業務委託契約書とは?例文・テンプレート、作り方を紹介

空調設備保守点検の業務委託契約書は、ビル管理会社などが専門業者に点検・整備を外注する際、業務範囲や報酬、その他取り決めを明文化するための書類です。この記事では空調設備保守点検業務委託契約書の書き方やチェックポイントをご紹介します。すぐに使えるひな形も用意していますので、活用してください。

目次

空調設備保守点検の業務委託契約とは?

空調設備保守点検の業務委託契約は、ビルや工場の空調機器を専門業者が定期点検・整備する業務を外部委託する際に締結する契約です。法的効力を有する業務委託契約書で双方の権利義務を明確化することで、後々のトラブル防止につながります。

空調設備保守点検の業務を委託するケース

企業が自社の空調設備の定期点検や不具合対応を外部の業者に委託する場合、点検項目や業務の具体的範囲、実施時期を明らかにする必要があります。そのために、発注者(依頼者)と空調業者あるいは個人の技術者と契約を締結します。なお、契約は口頭でも成立しますが、後で「言った・言わない」のトラブルに発展する恐れもあるため、書面で証拠を残すのが望ましいです。

業務委託契約と雇用契約(正社員)との違い

業務委託契約で空調設備保守点検に従事する業者あるいは技術者は、労働者ではなく独立した事業者として業務を遂行するため、雇用保険や社会保険などの法定福利が適用されません。

また、雇用契約では指揮命令関係が成立するのに対し、業務委託契約では契約で定めた業務遂行の結果のみが重要視され、業者・作業者側に一定の裁量が認められる点が大きな相違点です。この違いを正確に認識して依頼することが、契約書作成時あるいは作業を進めるうえでのポイントとなります。

業務委託契約の種類

業務委託契約には、「請負契約」「委任契約」「準委任契約」など複数の種類があり、業務の目的や形態、報酬の支払い方法などによって適したものを選ぶ必要があります。

例えば故障修理や更新工事を依頼するのであれば、成果物の完成を目的とする「請負契約」が適しているでしょう。一方、定期点検や小修繕、監視業務などは、業務の遂行を目的とする「準委任契約」の方が適しています。

業務委託契約書はどちらが作成する?

発注者が起案し、保守業者がレビューするのが一般的ですが、受注者側が用意しても問題ありません。いずれのケースにおいても契約書は双方が署名(電子署名可)をし、収入印紙を貼付すれば法的効力を確保することができます。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

「送信料0円」の電子契約が選ばれる理由

多くの電子契約サービスは送信料がかりますが、近年では「送信料0円」の電子契約サービスへの乗り換え・新規導入が多くなっています。

送信料0円の電子契約サービス導入のメリット・デメリットをまとめていますので、ぜひご活用ください。

導入で失敗したくない人必見!電子契約はじめ方ガイド

電子契約のキホンからサービス導入の流れまで、図解やシミュレーションを使いながらわかりやすく解説しています。

社内向けに導入効果を説明する方法や、取引先向けの案内文など、実務で参考になる情報もギュッと詰まった1冊です。

電子契約サービス比較マニュアル

日本には多数の電子署名・電子契約サービスがありますが、各サービスを比較する中で「ここだけは事前に確認しておくべき」と考えるポイントを5つまとめました。

電子署名・電子契約サービスが、そのポイントを満たしているかどうかを確認するのに、ぜひお役立ていただければ幸いです。

電子契約導入後のよくある悩み3選

電子契約サービスの導入後に発生しがちな、3つの「新しい課題」をまとめた資料です。

電子契約の導入を検討中の方はもちろん、電子契約を導入した後に課題を感じている方にもご活用いただけます。

空調設備保守点検の業務委託契約を結ぶメリット・デメリット

業務委託契約書を締結して外部の業者に空調設備保守点検を依頼するメリットもあればデメリットも存在します。一方、業務委託として作業を受ける立場としても利点と注意点があります。それぞれの立場で業務委託契約を締結するメリット・デメリットを考察してみましょう。

業務委託をする側のメリット・デメリット

発注者側は、専門業者に任せることで社内の従業員が空調設備保守点検業務を行う必要がなくなるため、職場全体の業務効率が上がり、自社リソースの負担軽減が図れます。また、最新の技術や知識を持つ外部のプロフェッショナルを活用することで、空調設備のトラブルを未然に防ぐ効果が期待できます。

一方で、委託業者の選定ミスによって期待した水準のサービスが受けられないリスクがあることには注意が必要です。とはいえ、発注者側が管理や指示をし過ぎてしまうと、偽装請負と見なされる可能性も否めません。

契約前に十分なリサーチを行って業者を選び、契約書に業務範囲や条件などを明確化することで、メリットを享受しつつリスクを最小限に抑えることが重要です。

請負側のメリット・デメリット

一方、業者側、特に空調設備保守点検業務を自営業やフリーランスとして請け負う人にとっては、委任契約や請負契約を締結することで、裁量を持って働くことができ、独自の方法で効率良く業務を進めることが可能です。また、多くの現場を経験できるため、技術力や知識、ノウハウが身につけられ、収入アップにもつながります。

一方で、トラブル発生時にご自身のみに解決を迫られるリスクや、契約条項が不十分であれば未払い問題や印紙税の負担増といったデメリットも存在します。受注者側は契約内容を十分に理解し、必要に応じて弁護士など専門家にも意見を聞きながらリスク管理を徹底することが求められます。

空調設備保守点検の業務委託契約書を締結する流れ

以下は空調設備保守点検契約締結までの一般的な手順です。この間にしっかりと両者で擦り合わせを行い、契約を締結しましょう。

- 事前準備:企業と委託先が業務内容、報酬、契約期間、その他条件について協議します。

- 契約内容の確認:テンプレートやレビュー済みの契約書ひな形をもとに、双方の合意条項を整理します。

- 契約書作成:必要に応じて弁護士などの専門家と連携しながら、各項目の具体例やポイントを反映させた契約書を起草します。

- 協議・修正:双方の意見を反映し、契約条項の再確認と必要な修正を行います。

- 締結・保管:署名捺印または電子署名によって契約成立後、各自で確実に保管します。

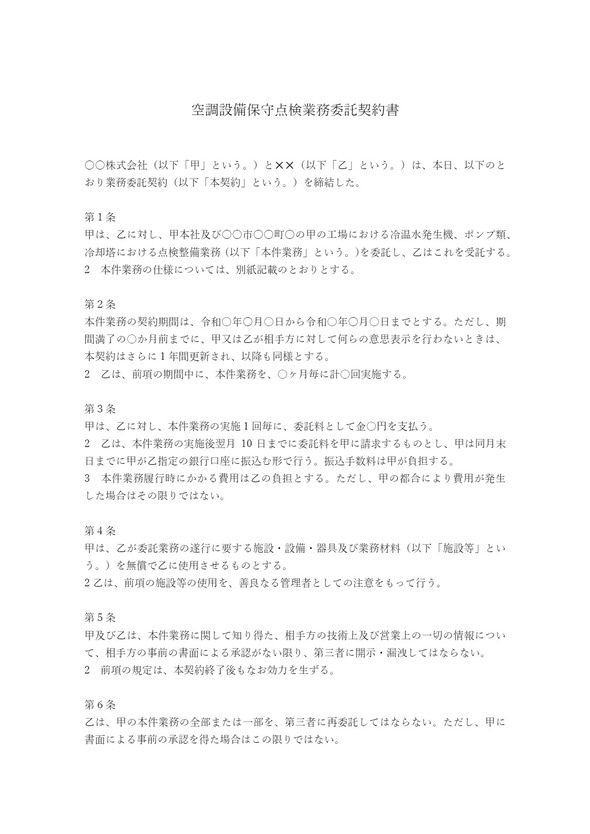

空調設備保守点検の業務委託契約書のひな形・テンプレート

空調設備保守点検の業務委託契約書をスムーズに作成するためには、ひな形(テンプレート)を利用するのが効果的です。契約書を1から作る必要がなくなり、契約手続きをスムーズに進められるでしょう。

ひな形は、そのまま使うのではなく、内容を確認して案件ごとにカスタマイズしましょう。内容を簡単に変更できる、ワード形式のひな形を選ぶのがおすすめです。

マネーフォワード クラウドでは、契約書のひな形・テンプレートを無料でダウンロードできます。適宜加筆修正して活用してください。

空調設備保守点検の業務委託契約書に記載すべき内容

ここからは、ひな形をもとに項目ごとに契約書に記載すべき内容についてご紹介します。

基本情報の明示と契約当事者の特定

契約書冒頭では、契約当事者の正式な名称(会社名、屋号、氏名)などの基本情報を明示し、両者が空調設備保守点検業務委託契約を締結する旨を記載します。

業務内容と委託範囲の詳細

業務内容と対象となる設備(冷温水発生機、ポンプ類、冷却塔)、それらの所在地について記載します。なお、仕様に関しては別紙資料を添付しても構いません。

契約期間

契約期間を「令和〇年○月〇日から令和〇年○月〇日まで」というように、具体的な日付を用いて明らかにします。また、業務の頻度や自動更新の有無や手続きに関しても規定しましょう。

報酬・支払い条件および手数料の取り扱い

発注者が支払う金額、支払い方法、振込手数料の負担(通常は発注側が負担する)などを具体的に記載します。また、支払い期限や、万一の遅延時の対応措置(未払いの場合の対策)についても追記し、支払いに関するトラブルを未然に防ぐ条項を設けるのがベターです。

費用負担と設備提供に関する規定

委託先が業務遂行のために必要な設備・器具の管理および利用条件について、貸与範囲、使用上の注意事項、損傷時の賠償負担について明確化しましょう。特に、発注側が一部負担するケースでは、具体的な負担割合や修理費用の取り扱いなどを定めておくことが大切です。

機密保持と情報管理の条項

両当事者が業務遂行中に知り得た技術上・営業上の情報は、事前の書面承認なくして第三者へ開示してはならない旨の機密保持条項を設け、契約終了後もその効力が継続することを明記します。これにより、自身の知的財産や営業ノウハウを保護することにつながります。

再委託の制限と業務分担の注意点

委託先が業務の全部または一部を第三者へ再委託する場合の条件や、発注側の書面承認の有無についても詳細に規定しましょう。

損害賠償責任の明確化

業務遂行中に発生しうる損害については、どちらの責任で対応するか、また例外事項があればその内容を詳述します。

報告義務

発注者が受注者に対して作業の実施状況について報告ができる旨を定めます。これによって発注者側が作業の進捗状況を把握しやすくなります。

契約解除

空調設備保守点検業務委託契約が解除できる条件や手順について定めます。条件としては契約違反行為があったとき、不正行為があったときなどを挙げるのが一般的です。

協議

当事者間で問題が発生した際に話し合いで解決を目指す旨を記載します。

紛争解決手続きと管轄裁判所の定め

紛争が発生した際に裁判を起こす裁判所を具体的に明記します。

署名押印欄

最後に契約成立日と両当事者の署名押印欄を設けます。ここに署名押印した時点で契約に同意したと見なされます。

空調設備保守点検の業務委託契約で確認したいこと

以上で空調設備保守点検業務委託契約書に記載すべき内容についてご紹介しました。契約書を作成する際、あるいは締結する際には以下の点を特に注意して確認しましょう。

業務内容の範囲

契約書には、空調設備保守点検業務の具体的な作業内容と、その範囲、対象設備および検査項目を明示し、業務の実施頻度やスケジュールについても記載する必要があります。特に定期点検の場合は実施内容が曖昧にならないよう、具体例を挙げるとわかりやすくなります。

報酬や支払い

報酬の具体的な金額、支払いスケジュール、振込手数料の負担者、未払い時の対応策など、明確な条件を契約書に盛り込み、双方が納得できる形にすることが大切です。また、受注者は報酬の根拠について説明できるようにしておくとよいでしょう。

偽装請負ではないか

契約内容が実態に即しているか、偽装請負(業務委託契約を締結している外部の人材を自社の従業員のように労働させること)にならないよう、業務の管理や報酬体系、再委託の条件などについて厳密に定め、双方で確認しましょう。

損害賠償責任

万一のトラブルに備え、業務遂行中の事故や設備故障に対する損害賠償の責任区分を契約書上明示し、発注側の都合による費用発生の場合の対応策も併記することで、双方のリスクを抑えることができます。

収入印紙・印紙税

空調設備保守点検業務委託契約書には印紙の貼付が必要となるケースがあります。例えば修理や修繕などの具体的な作業を依頼する請負契約を締結した場合は「第2号文書(請負に関する契約書)」に当たり、契約金額に応じた印紙税を支払う必要があります。

| 契約金額 | 貼付すべき収入印紙の額 |

|---|---|

| 1万円未満 | 非課税 |

| 1万円以上100万円以下 | 200円 |

| 100万円を超え200万円以下 | 400円 |

| 200万円を超え300万円以下 | 1,000円 |

| 300万円を超え500万円以下 | 2,000円 |

| 500万円を超え1,000万円以下 | 1万円 |

| 1,000万円を超え5,000万円以下 | 2万円 |

| 5,000万円を超え1億円以下 | 6万円 |

| 1億円を超え5億円以下 | 10万円 |

| 5億円を超え10億円以下 | 20万円 |

| 10億円を超え50億円以下 | 40万円 |

| 50億円を超えるもの | 60万円 |

| 契約金額の記載がないもの | 200円 |

また、継続的な保守業務の委託を前提として締結される基本契約書で、契約期間が3ヶ月を超え、または更新の定めがあるものに関しては「第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)」に該当し、4,000円の印紙税が必要です。

参考:印紙税額|国税庁

空調設備保守点検の業務委託契約書の保管について

空調設備保守点検業務委託契約書は両当事者の合意を示す書類であると同時に、取引の証拠書類ともなります。会社法では契約書を含む重要書類の保管期間は10年となっています。従って、契約期間中はもちろん、契約が終了してからも10年は保管しましょう。

紙の場合は金庫やキャビネットなどに保管し、紛失を防ぎましょう。電子データの場合はセキュリティ対策を万全にし、パソコンのハードディスクやクラウドなどで保存しましょう。

空調設備保守点検の業務委託契約書の電子化はできる?

空調設備保守点検業務委託契約書は電子署名などを活用して電子化が可能です。電子化することで契約書の郵送手続きの手間を省ける、契約締結がスピーディーに行える、検索や管理の効率が上がる、物理的な保管スペースを削減できるなど、さまざまなメリットが得られます。

ただし、電子データの改ざん防止策やバックアップ体制の整備、電子署名に関する法令遵守などの留意点も併せて確認する必要があります。

空調設備保守点検業務委託契約は極力契約書を用いて締結しよう

今回は空調設備保守点検業務委託契約書の書き方やチェックポイントについて詳細にご紹介しました。契約は口頭でも成立しますが、その場合、後から「言った・言わない」のトラブルに発展するリスクが高まります。特に空調設備保守点検では業務範囲や報酬の支払いなどでもめる可能性もありますので、極力契約書を用いて空調設備保守点検業務委託契約を締結しましょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

契約の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

電子契約を変更契約するには?書面と電子の変更方法について解説

ビジネスにおいて、一度締結した契約について、後から内容を変更したいという状況は決して少なくありません。特に近年、多くの企業で導入が進んでいる電子契約においても、こうした変更の必要性…

詳しくみる取締役会議事録に電子署名は必要?やり方や法的規制、注意点を解説

電子化された取締役会議事録には、電子署名が必要です。要件を満たして有効な電子署名を行う方法には主に2種類あります。法務省により定められた電子証明書を取得する方法とクラウド電子契約サ…

詳しくみる建設業の電子契約に承諾書はなぜ必要?建設業法が定める義務と取得方法を解説

建設業界においても、デジタルトランスフォーメーション(DX)の波が押し寄せ、業務効率化やコスト削減の観点から「電子契約」への関心が高まっています。しかし、建設工事の請負契約を電子化…

詳しくみる介護業界で電子契約は利用できる?メリットや導入方法、注意点を解説

介護業界に契約はつきものですが、これを電子化すればさまざまなメリットが得られます。この記事では社会福祉法人や医療法人、介護施設の方向けに、介護関連の契約を電子化するメリットや導入方…

詳しくみる不動産仲介会社の電子契約の流れは?メリット・デメリットや注意点も解説

不動産仲介会社の電子契約は、2022年5月の宅建業法改正により全面的に解禁され、重要事項説明書から契約書まで、ほぼすべての書類を電子化できるようになりました。 この記事では、不動産…

詳しくみる中小企業で電子契約が必要な理由は?導入方法やおすすめサービスを紹介

「契約」と聞くと、分厚い紙の束に印鑑を押し、収入印紙を貼るといった作業を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。しかし、中小企業を取り巻くビジネス環境は目まぐるしく変化しており、…

詳しくみる