- 更新日 : 2026年1月6日

売買契約書に印紙は必要?金額はいくら?貼り方やどちらが負担するかを詳しく解説

課税文書の売買契約書には、収入印紙(印紙)が必要です。ただし、契約書の種類や記載されている金額などによって、印紙税額が異なることや印紙なし(非課税)になることがあります。

また、印紙を貼る際は割印を忘れずにしましょう。本記事では、売買契約書で印紙を貼る場所や、売り手・買い手どちらが負担すべきかなどについて解説します。

目次

売買契約書に印紙は必要?不要?

売買契約書のうち課税文書に該当するものについては、収入印紙(以下、印紙)が必要です。

課税文書とは、以下3つの条件をすべて満たす文書を指します。

- 印紙税法別表第1(課税物件表)に掲げられている20種類の文書で、課税事項が記載されている

- 当事者間で課税事項を証明する目的で作成されている

- 印紙税法第5条で規定される非課税文書にあたらない

同じ当事者間で何度も繰り返される売買契約について、あらかじめ共通事項を定めた「売買取引基本契約書」は、20種類のうち第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)に該当する課税文書です。一方、不動産売買取引に関する内容を記載した「不動産売買契約書」は、第1号文書の課税文書にあたります。

なお、課税文書の種類や記載されている金額によって、貼付する印紙の額が異なったり、非課税になったりすることがあるため注意しましょう。

参考:国税庁 No.7100 課税文書に該当するかどうかの判断

この記事をお読みの方におすすめのガイド5選

最後に、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

電子契約にも使える!契約書ひな形まとめ30選

業務委託契約書など各種契約書や、誓約書、念書・覚書、承諾書・通知書…など使用頻度の高い30個のテンプレートをまとめた、無料で使えるひな形パックです。

導入で失敗したくない人必見!電子契約はじめ方ガイド

電子契約のキホンからサービス導入の流れまで、図解やシミュレーションを使いながらわかりやすく解説しています。

社内向けに導入効果を説明する方法や、取引先向けの案内文など、実務で参考になる情報もギュッと詰まった1冊です。

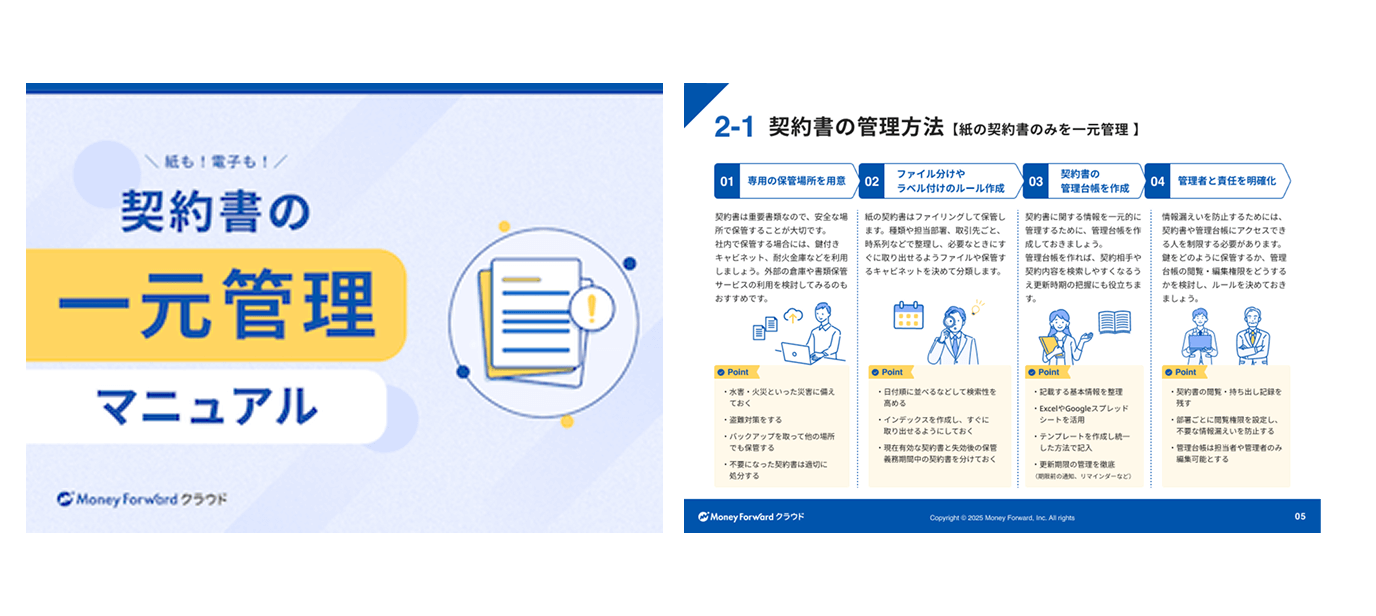

紙も!電子も!契約書の一元管理マニュアル

本ガイドでは、契約書を一元管理する方法を、①紙の契約書のみ、②電子契約のみ、③紙・電子の両方の3つのパターンに分けて解説しています。

これから契約書管理の体制を構築する方だけでなく、既存の管理体制の整備を考えている方にもおすすめの資料です。

自社の利益を守るための16項目!契約書レビューのチェックポイント

法務担当者や経営者が契約書レビューでチェックするべきポイントをまとめた資料を無料で提供しています。

弁護士監修で安心してご利用いただけます。

法務担当者向け!Chat GPTの活用アイデア・プロンプトまとめ

法務担当者がchat GPTで使えるプロンプトのアイデアをまとめた資料を無料で提供しています。

chat GPT以外の生成AIでも活用できるので、普段利用する生成AIに入力してご活用ください。

売買契約書に貼る印紙の金額は?

物品の売買契約に関する共通事項を定めた売買取引基本契約書(第7号文書)には、1通ごとに4,000円の印紙を貼り付けなければなりません。ただし、取引期間が3ヶ月以内で更新の定めがないものは除かれます。たとえば、取引期間1ヶ月で更新の定めもなければ、印紙税は非課税です。

一方、第1号文書に該当する不動産売買契約書は、記載されている契約金額によって貼り付ける印紙の額が異なります。また、2014年4月1日から2027年3月31日に作成し、記載された契約金額が10万円を超える不動産売買契約書には、軽減措置を適用できるため覚えておきましょう。

| 第1号文書に記載された契約金額 | 1通あたり印紙税額 | 1通あたり印紙税額(軽減措置) |

|---|---|---|

| 1万円未満 | 非課税 | 非課税 |

| 1万円以上10万円以下 | 200円 | 200円 |

| 10万円超50万円以下 | 400円 | 200円 |

| 50万円超100万円以下 | 1,000円 | 500円 |

| 100万円超500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |

| 500万円超1,000万円以下 | 1万円 | 5,000円 |

| 1,000万円超5,000万円以下 | 2万円 | 1万円 |

| 5,000万円超1億円以下 | 6万円 | 3万円 |

| 1億円超5億円以下 | 10万円 | 6万円 |

| 5億円超10億円以下 | 20万円 | 16万円 |

| 10億円超50億円以下 | 40万円 | 32万円 |

| 50億円超 | 60万円 | 48万円 |

なお、不動産売買契約書に記載された契約金額が1万円未満の場合は、印紙が不要です。

参考:国税庁 印紙税額一覧表

売買契約書に貼る印紙税はどちらが負担する?

売買契約書に貼る印紙税を売り手と買い手のどちらが負担すべきかについて、法律などで明確な決まりはありません。

印紙税法第3条第1項には、課税文書を作成した人に印紙税を納める義務があることが定められています。また、同法第3条第2項によると、複数の人が共同で課税文書を作成した場合は、連帯して印紙税を納めなければなりません。

そのため、売買契約書に貼る印紙代は売り手と買い手で平等に負担することが一般的です。また、売買契約書を2通作成する場合は、それぞれ自分が保管する分の書類に貼る印紙税額を負担します。

なお、売り手・買い手の間で合意があれば、どちらか一方が印紙全額を負担することを特約として設ける契約も有効です。

売買契約書に貼る印紙税の金額を間違えた場合は?

印紙税の金額を間違えた場合、金額が不足していたのか、それとも貼り過ぎていたのかによって対処法が異なります。

文書を作成する際に金額が不足していた場合、不足している金額分の収入印紙を、すでに貼ってある印紙の横などの空いているスペースに張り付けることで対処可能です。文書を作成後、自主的に不足分に気づき、税務署長に対して過怠税を免れたい旨を申し出た場合、過怠税が本来の税額の1.1倍に減額されます。

しかし、税務調査などで不足が指摘された場合は、本来納めるべき印紙税額の2倍に相当する過怠税が課されることがあります。

金額を貼り過ぎていた場合、税務署に還付を申請することで、超過分の印紙税を取り戻せる可能性があります。印紙税過誤納確認申請書という書類を作成し、所轄税務署長の確認を受け、印紙税の払い過ぎが認められると還付金が振り込まれます。

印紙税過誤納の手続きは、誤納となっている文書を作成してから5年以内となっているため、注意が必要です。

売買契約書の印紙の貼り方は?

売買契約書を作成するにあたって、あらかじめ印紙を用意しておきましょう。ただし、課税文書や記載される契約金額によって必要な印紙の種類が異なるため、注意が必要です。

印紙は郵便局や法務局などで購入できます。コンビニエンスストアでも販売していますが、200円印紙のみであることが一般的です。

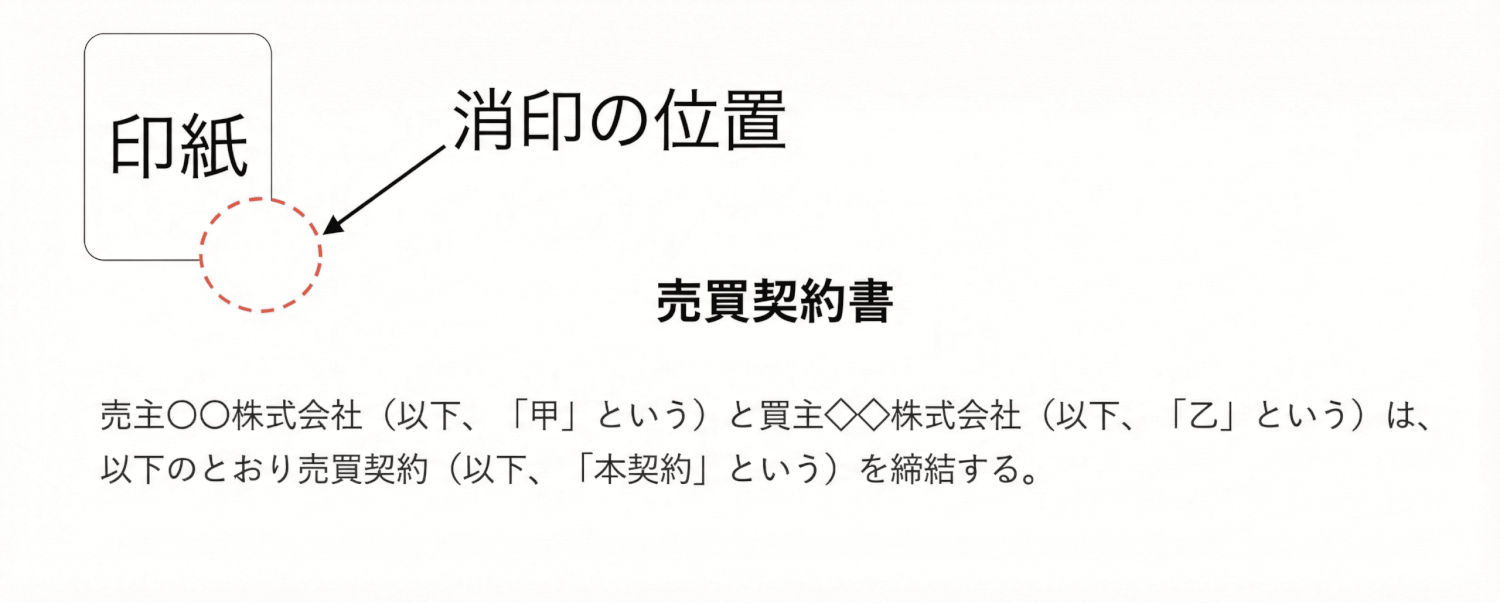

契約書を作成し、契約当事者が合意したら、売買契約書に印紙を貼ります。印紙を貼る場所について、法律などで厳密な決まりはありません。一般的には、以下のように契約書左上の余白部分に貼ります。

なお、売買契約書に印紙を貼付したら、消印もしなければなりません。印紙に割印を押す目的や、やり方については後ほど詳しく解説します。

売買契約書に印紙がないとどうなる?

そもそも、物品の売買契約は継続する目的で締結するものでない限り、印紙は不要です。また、継続目的の売買契約書(売買取引基本契約書)や不動産売買契約書に印紙の貼付が漏れていたとしても、契約内容は無効になりません。

しかし、過怠税が徴収される点に注意が必要です。ここから、詳しく解説します。

契約内容は無効にならない

印紙税と契約の効力は無関係なため、たとえ課税対象の売買契約書に印紙が貼られていない場合でも、契約内容自体は無効にはなりません。印紙税はあくまで経済的な取引で作成された書類に対してかかる「税金」です。

なお、契約内容は有効でも、貼らないことによるペナルティは発生するため、必ず課税文書には印紙を貼らなければなりません。

過怠税が徴収される

課税文書に必要な印紙が貼られていない場合に課されるペナルティが、過怠税です。

課税文書の作成時点で印紙を貼付していない場合、作成者は本来納付すべき印紙税額に加えてその額の2倍相当の額も支払わなければなりません。つまり、印紙なしだと本来の印紙税額の3倍相当の過怠税が徴収されます。

なお、収入印紙の有無にかかわらず、契約書の内容が無効になることもあるため注意が必要です。詳しくは、以下の記事を参考にしてください。

売買契約書の消印のやり方は?

課税対象の売買契約書に印紙を貼っていても、正しい方法で消印していなければ、過怠税が課されます。印紙の再利用を防ぐことが、消印が必要とされる主な理由です。

なお、複数枚の契約書を作成する際に、複数枚の契約書にまたがって押印することを割印といいますが、今回は印紙に対して消印をするケースについて解説します。

消印として認められるケース

消印として認められるには、文書の作成者などが売買契約書と貼り付けた印紙の彩紋にかけて印鑑を押さなければなりません。以下のように、文書と印紙それぞれにはっきりと消印を押すことが重要です。

消印に使う印鑑の種類には、特段の決まりがありません。また、手元に印鑑がない場合は、署名でも対応できます。

なお、複数の作成者がいる場合、誰かひとりが消印すればよいものとされています。

消印として認められないケース

印紙と売買契約書に対してはっきりと印鑑が押されていない場合は、消印として認められない可能性があります。もし失敗した場合はそのうえにもう一度印鑑を押さず、別の箇所に押し直すようにしましょう。たとえば、印紙の右下側にうまく消印ができなかった場合は、印紙の左下側などに印鑑を押し直します。

また、印鑑を使わずボールペンで印紙を消す場合に、「印」と表示したり斜線を弾いたりするだけでは消印として認められません。誰が消印を押したかを特定する必要があるため、必ず、氏名や商号などで署名しましょう。

参考:国税庁 印紙の消印の方法

売買契約書の無料ひな形・テンプレート

売買契約書のひな形は、以下のページから無料でダウンロードできます。最初から自分で作成するよりも楽に作成できるので、ぜひお気軽にご活用ください。

▶︎「契約書ひな形まとめパック」から無料でダウンロードいただけます

売買契約書のテンプレートを活用する場合の注意点

テンプレートを活用することで、一から作成する手間を省けるというメリットがある一方で、個別の取引に特有のリスクをカバーできていない可能性があります。

自社の取引内容に適したテンプレートの選定・活用だけでなく、取引の内容に応じてカスタマイズすることが重要です。

また、売買契約書を締結する目的や種類などについて詳しく知りたい方は、以下の記事で確認できます。作成時に注意することもわかりやすく解説しているため、参考にしてください。

電子契約なら売買契約書の印紙は不要に

電子契約を活用すれば、課税対象になる売買契約書にも印紙の貼付が不要になります。そのため、貼り付けた印紙に割印する手間もかかりません。

電子契約とは、紙を使わずにオンライン上で契約を完結させることです。書面に署名したり印鑑を押したりする代わりに、電子証明書とタイムスタンプで構成される電子署名を用います。

印紙が不要とされているのは、電子契約が課税文書の作成に該当しないと解釈されているためです。印紙税法基本通達第44条第1項には、課税文書の「作成」が「課税文書となるべき用紙等に課税事項を記載し、これを当該文書の目的に従って行使すること」と規定されています。

電子契約なら収入印紙がいらないことの法的根拠をより詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

契約の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

土地賃貸借契約書に印紙は必要?どの金額が対象か?負担者や不要な場合を解説

土地賃貸借契約書を締結する際には、原則として印紙の貼付が必要です。この記事では土地賃貸借契約書で必要な印紙の金額やどちらが負担するか、印紙を貼る場所や割印の押し方、印紙なしの場合の…

詳しくみる印紙が必要な契約書の種類と金額まとめ #2

契約書をはじめ、一部の文書には印紙税が課されるため、収入印紙を貼りつけ、消印しなくてはなりません。ただし、収入印紙による印紙税の納付は、必ずしも印紙税の範囲に含まれる文書に必要なわ…

詳しくみる借用書に収入印紙を貼る必要はある?金額や貼り方、割印についても解説

借用書とは、主に個人間で金銭や物品の貸し借りを行った事実を証明し、返済の意思を確認するための文書です。借主が金額や借入期間などを記載して作成し、署名押印の上、貸主に提出します。 本…

詳しくみる譲渡契約書に印紙は必要?金額や印紙の入手方法を解説

物・権利・事業などを譲渡する譲渡契約書には、収入印紙を貼るケースがあります。印紙税法の規定を正しく理解したうえで、規定額の収入印紙を確実に貼付しましょう。印紙税を節約したい場合は、…

詳しくみる金銭消費貸借契約書に印紙は必要?不要なケースや金額表、負担者を解説

金銭消費貸借契約書には、収入印紙を貼り付ける必要があります。ただし、契約書に記載の金額が1万円未満の場合や、紙の契約書でなく電子契約の場合には、印紙は不要です。本記事では、契約金額…

詳しくみる請負契約は印紙税・収入印紙が必要?建設工事請負契約書の軽減措置も解説

請負契約書は、印紙税の課税文書として印紙の貼付が必要です。印紙の金額は、数百円から数十万円の範囲で請負金額ごとに異なります。 この記事では、建設工事請負契約書に貼付する印紙の金額や…

詳しくみる