- 更新日 : 2024年8月30日

原本の意味とは?謄本や抄本、正本・副本との違いについて解説

文書には、さまざまな分類があります。「原本」や「謄本」という言葉を目にしたことがあるのではないでしょうか。取引や手続きで文書の提出が求められる際は、これらの言葉の意味を正しく理解していなければなりません。

そこで、この記事では原本の意味を解説するとともに、謄本などとの違いについても紹介します。

書類の原本とは

書類の「原本」とは、文書の作成者がある事柄につきその表示をするため最初に作成する「もともとの文書」のことです。つまり、「オリジナルの文書そのもの」が原本といえます。

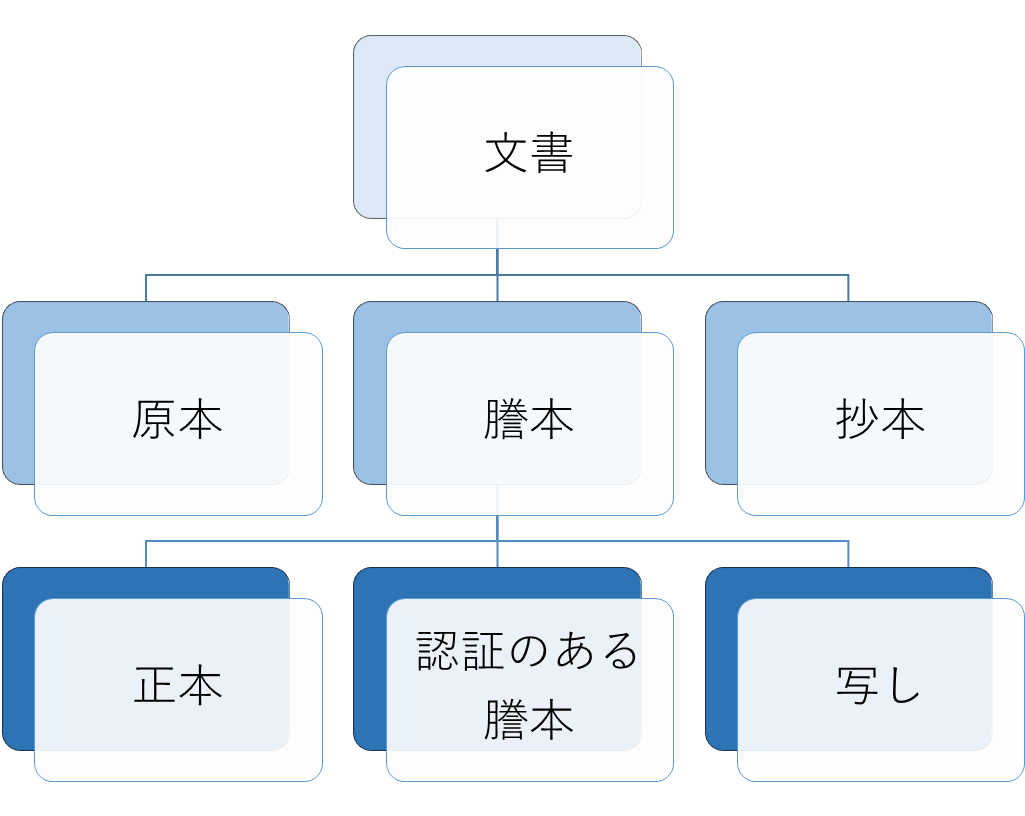

図のように、文書は「原本」「謄本」「抄本」に大別することができます。

この中で、「原本」は最も重要といえます。そのため、ある文書につき「謄本や抄本は存在しないが原本はある」ということはあっても、「原本は存在しないが謄本や抄本はある」といったことはあり得ません(原本の紛失や破棄などを除きます)。

なお、原本は複数存在することもあります。例えば契約書を作成する時に、当事者それぞれが保有するため契約書の原本を2通あるいは人数分作成することはあります。この場合、いずれかが後述の謄本となり、他方が原本になるわけではなく、両方が原本となります。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

電子契約にも使える!契約書ひな形まとめ45選

業務委託契約書や工事請負契約書…など各種契約書や、誓約書、念書・覚書、承諾書・通知書…など、使用頻度の高い45個のテンプレートをまとめた、無料で使えるひな形パックです。

実際の契約に合わせてカスタマイズしていただきながら、ご利用くださいませ。

【弁護士監修】チェックリスト付き 改正下請法 1から簡単解説ガイド

下請法の改正内容を基礎からわかりやすく解説した「改正下請法 1から簡単解説ガイド」をご用意しました。

本資料では、2025年改正の背景や主要ポイントを、弁護士監修のもと図解や具体例を交えて解説しています。さらに、委託事業者・受託事業者それぞれのチェックリストを収録しており、実務対応の抜け漏れを防ぐことができます。

2026年1月の施行に向けて、社内説明や取引先対応の準備に役立つ情報がギュッと詰まった1冊です。

弁護士監修で分かりやすい! 契約書の作り方・書き方の教科書

弁護士の南陽輔氏(一歩法律事務所所属)が監修している「契約書の作り方・書き方の教科書」ガイドです。

契約書作成の基本知識、作成の流れ・記載項目、作成時の注意点・論点が、分かりやすくまとまっています。手元に置ける保存版としてぜひご活用ください。

自社の利益を守るための16項目 契約書レビューのチェックポイント

契約書レビューでチェックするべきポイントをまとめた資料を無料で提供しています。

契約書のレビューを行う企業法務担当者や中小企業経営者の方にもご活用いただけます。

電子作成した書類の原本とは

紙で作成する契約書や請求書などについては、どれが原本にあたるのかが明らかです。では、電子契約等により作成する電子ファイルについてはどのように考えれば良いでしょうか。

電子ファイルに関しても基本的には書面と同じく、最初に作成したもともとの文書を原本と捉えることができます。そこで、電子契約サービス等を利用して当事者同士が合意し、作成した最初の電子ファイルが原本となります。

しかし電子ファイルの場合、書面のように署名や押印ができません。電子帳簿保存法に対応するためには、これらに替えて電子署名やタイムスタンプを付与する必要がありますが、「電子署名やタイムスタンプが付与された電子ファイル=原本」「電子署名のない電子ファイルは原本ではない」といったルールが設けられているわけではありません。

ただ、実務上は電子契約を交わす際に電子署名やタイムスタンプを付与することになりますので、これらが施された電子ファイルを原本として取り扱うことが多いでしょう。その後プリントアウトして書面を作成してもこれが原本になるわけではなく、電子ファイルを原本として保管し続けることとなります。

謄本とは

「謄本」とは、「同じ文字・符号を用い、原本の内容を全部写し取った文書」のことです。

つまり、原本を全てコピーしたものが謄本ということです。

謄本には「戸籍謄本」「不動産登記簿謄本」などがあります。謄本であることから、いずれも戸籍や不動産登記の原本の内容が全て写されています。

謄本と抄本の違い

「抄本」とは、原本の内容の一部を写し取った文書のことです。

全部を写したものが謄本で、一部のみを写したものが抄本ということです。

この違いから、例えば戸籍謄本が電子化されていると「全部事項証明」と呼ばれ、戸籍抄本が電子化されていると「個人事項証明」と呼ばれます。

戸籍全部事項証明書であれば本籍や氏名のほか、配偶者や子の戸籍情報なども全て記載され、抄本にあたる戸籍個人事項証明書であれば、本人の戸籍情報のみが記載されます。

正本とは

謄本の中には、「正本」と呼ばれる文書もあります。正本は権限のある者によって作成された謄本を指し、原本と同じ法的効力が与えられています。

判決書がその代表例です。判決書は、裁判所書記官という公証権限を持つ者が「正本である」ことを認証することで、法令上原本と同一の効力を持ちます。

正本も謄本の一種ですので、当然、原本の内容は全て記載されることになります。権限を与えられていない者が単に原本をコピーしたり、写し取ったりしただけでは正本にはなりません。

正本と副本の違い

正本と並んで出てくる文書に「副本」があります。

「正本の控えとして、正本と同一の内容で作成される文書」と捉えられることが多いですが、常に厳密な定義に従って呼称されているとは限らないため、場面に応じてその意味を解釈する必要があります。

例えば、公的機関に提出した文書に関して当該機関が持つ文書は「正本」、送達されたものは「副本」と呼ばれることがあります。この場合は、単に「正本」「副本」と呼び分けているにすぎず、写しであることを示すわけではありません。

写しとは

「写し」も謄本の一種です。

公証権限など、一定の権利に基づかず原本を写し取った場合の文書を指すことが多く、その意味では「認証のない謄本」ともいえます。日常生活においても、ビジネスの場においても、よく「写し」の提出が求められます。その場合はコピー機を使って原本をコピーし、プリントアウトされたものを提出すれば事足ります。

原本証明の方法

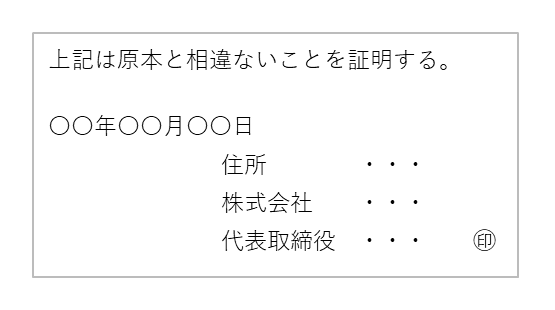

ある手続きや取引の際、「原本証明」が求められることがあります。原本証明とは、ある文書につき原本と同じ内容であると証明することです。

原本を提出できれば当然原本証明の必要はないのですが、提出することができないこともあります。その場合は原本の写しなどを提出し、これに原本証明を付するのです。

図のような形で記載することが多いですが、決まった文言でなければならないわけではありません。原本と同じ内容である旨が伝われば足ります。

原本や謄本、文書に関する用語を正しく理解しよう

文書の種類には「原本」「謄本」「抄本」があり、謄本にはさらに「正本」「副本」「写し」があります。それぞれ意味が異なるうえに、副本のように厳密な定義に従って使われていないこともあるため、混乱することもあるかもしれません。

しかし、文書をやり取りする際は、これらの言葉の正しい意味を理解できていることが望ましいです。文書に関する用語を正しく理解するように努めましょう。

マネーフォワード クラウド契約では弁護士監修の契約書テンプレートを用意しています。無料で利用可能ですので、以下のページからダウンロードしてご利用ください。

よくある質問

原本とは何ですか?

原本とは、最初に作成したオリジナルの文書のことです。詳しくはこちらをご覧ください。

写しとは何ですか?

写しとは原本のコピーのことで、文書の作成権限なしに作成されるケースが多いです。詳しくはこちらをご覧ください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

契約の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

放送広告契約書とは?ひな形をもとに記載項目や注意点を解説

テレビ局やラジオ局にCMを放送してもらう際には放送広告契約書を用いて契約を締結します。 この記事では放送広告契約書の書き方やレビューする際の注意点をご説明します。すぐに使えるテンプレートもご用意しましたので、これから契約書を作成される方必見…

詳しくみる借地権付建物売買契約書とは?ひな形をもとに記載項目や注意点を解説

借地権付建物売買契約書は、借地権のある土地上の建物を売買する際に使われる書面です。借地権とは、建物を持つために他人の土地を借りる権利になります。 本記事では、借地権付建物売買契約書の概要を押さえ、その後ひな形を使って記載事項と作成ポイントを…

詳しくみる契約締結とは?締結日の決め方や契約書作成日・効力発生日との違いも解説

契約締結とは、法的に利害関係をもつ契約内容に対して当事者が合意することを指します。紙での契約はもちろん、電子契約でも締結可能です。 本記事は契約締結とは何かを解説し、締結方法や注意点を解説します。あわせて、契約締結日、作成日、効力発生日それ…

詳しくみる債権譲渡契約書とは?作成方法を雛形用いて解説!

自身が有する債権は原則として第三者に譲り渡すことができますが、その際に自身のためにも譲受者のためにも作成しておきたいのが「債権譲渡契約書」です。今回は債権譲渡の意義や民法改正による注意点などを述べた上で、債権譲渡契約書の書き方を雛形とともに…

詳しくみる集合債権譲渡契約書とは?ひな形をもとに記載項目や作成時の注意点を解説

集合債権譲渡契約書とは、債権の集合体を譲渡する内容の契約書です。実務上は、現在および将来において債務者が取得する債権を、借入債務の譲渡担保として一括提供する際に締結されます。本記事では集合債権譲渡契約書の書き方や規定すべき事項の具体例、作成…

詳しくみる期間満了後の土地使用継続に対する異議通知書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説

期間満了後の土地使用継続に対する異議通知書とは、一般的に借地権の契約満了後に更新しないことを借主に通知する書面のことです。借地権契約は、借主の権利を保護するために期間満了であったとしても正当事由がないと契約更新を拒否できません。 この記事で…

詳しくみる