- 更新日 : 2024年8月30日

株主間契約とは?契約書に記載すべき項目や締結時の注意点を解説

株主間契約(Shareholders Agreement、SHA)とは、会社の株主の間で締結する契約のことです。共同出資によりジョイントベンチャーを設立する場合などに、株主間契約を締結することがあります。本記事では、株主間契約の概要や締結のメリット、主な条項、締結時の注意点などを解説します。

目次

株主間契約とは

株主間契約とは、会社の株主の間で締結する契約のことです。

ジョイントベンチャーなどを運営するためには、株主間で足並みをそろえなければなりません。例えば、一部の株主が勝手に株式を売却して、関係のない人が経営に割り込んできては困ります。

株主間契約を締結する目的は、こうした経営に関するトラブルを防ぐため、株主が遵守すべき事項を定めることです。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

電子契約にも使える!契約書ひな形まとめ45選

業務委託契約書や工事請負契約書…など各種契約書や、誓約書、念書・覚書、承諾書・通知書…など、使用頻度の高い45個のテンプレートをまとめた、無料で使えるひな形パックです。

実際の契約に合わせてカスタマイズしていただきながら、ご利用くださいませ。

【弁護士監修】チェックリスト付き 改正下請法 1から簡単解説ガイド

下請法の改正内容を基礎からわかりやすく解説した「改正下請法 1から簡単解説ガイド」をご用意しました。

本資料では、2025年改正の背景や主要ポイントを、弁護士監修のもと図解や具体例を交えて解説しています。さらに、委託事業者・受託事業者それぞれのチェックリストを収録しており、実務対応の抜け漏れを防ぐことができます。

2026年1月の施行に向けて、社内説明や取引先対応の準備に役立つ情報がギュッと詰まった1冊です。

弁護士監修で分かりやすい! 契約書の作り方・書き方の教科書

弁護士の南陽輔氏(一歩法律事務所所属)が監修している「契約書の作り方・書き方の教科書」ガイドです。

契約書作成の基本知識、作成の流れ・記載項目、作成時の注意点・論点が、分かりやすくまとまっています。手元に置ける保存版としてぜひご活用ください。

自社の利益を守るための16項目 契約書レビューのチェックポイント

契約書レビューでチェックするべきポイントをまとめた資料を無料で提供しています。

契約書のレビューを行う企業法務担当者や中小企業経営者の方にもご活用いただけます。

株主間契約を締結するケース

株主間契約を締結するのは、主に複数の主体が共同で非公開会社を運営する場合です。代表例として、ジョイントベンチャーが挙げられます。

ジョイントベンチャーとは、複数の企業が共同で出資を行って新たに立ち上げた会社、またはその会社によって運営される事業やプロジェクトのことです。ジョイントベンチャーの運営にあたっては、株主間の緊密な協力関係が重要になるため、株主間契約が締結されるケースが少なくありません。

株主間契約を締結するメリット

株主間契約を締結することの主なメリットは、以下の通りです。

- 株主同士が反目するリスクを低減できる

- 会社経営に関するルールを柔軟に定められる

- 会社に関する煩雑な手続きが不要

- 当事者以外の者に対する開示が不要

株主同士が反目するリスクを低減できる

株主間契約を締結した場合、一部の株主が勝手に株式を譲渡することや、株主間の合意に反して議決権を行使することなどは契約違反となります。違反者は、相手方に対して違約金等を支払わなければなりません。

契約違反に対してペナルティが設定されることにより、株主同士が反目するリスクを抑えられます。

会社経営に関するルールを柔軟に定められる

株主間契約は当事者である株主の間でのみ効力を有し、会社に対しては効力を有しません。

会社に効力を及ぼさないため、株主間契約には会社法の厳格な規定が適用されません。そのため、株主の間で会社経営に関するルールを柔軟に定められるメリットがあります。

会社に関する煩雑な手続きが不要

経営に関する事項を定める方法には、会社法上の手続である種類株式の発行や定款変更などもあります。しかし、会社法に基づく手続きは非常に煩雑で、多大な手間やコストがかかります。

一方、当事者である株主のみが拘束される株主間契約の締結には、会社法上の手続きは不要です。契約書を作成し、当事者が記名押印等を行うだけで締結が完了します。

簡易的な手続きにより会社経営に関するルールを手軽に定められる点も、株主間契約のメリットの一つです。

当事者以外の者に対する開示が不要

種類株式を発行する際には、登記簿にその内容を記録する必要があります。また、定款変更を行った場合、会社債権者または株主であれば、変更後の定款の内容を閲覧できます。

これに対して株主間契約は、当事者以外の者に対して開示する必要がありません。経営に関する事項を秘密にしておきたい場合は、株主間契約を締結するとよいでしょう。

株主間契約書に記載すべき事項

株主間契約において規定すべき特徴的な条項は、以下の通りです。

- 売渡強制条項

- 株式の譲渡禁止など

- 議決権拘束条項

- 違反時の違約金

それぞれの条項について、詳しく見ていきましょう。

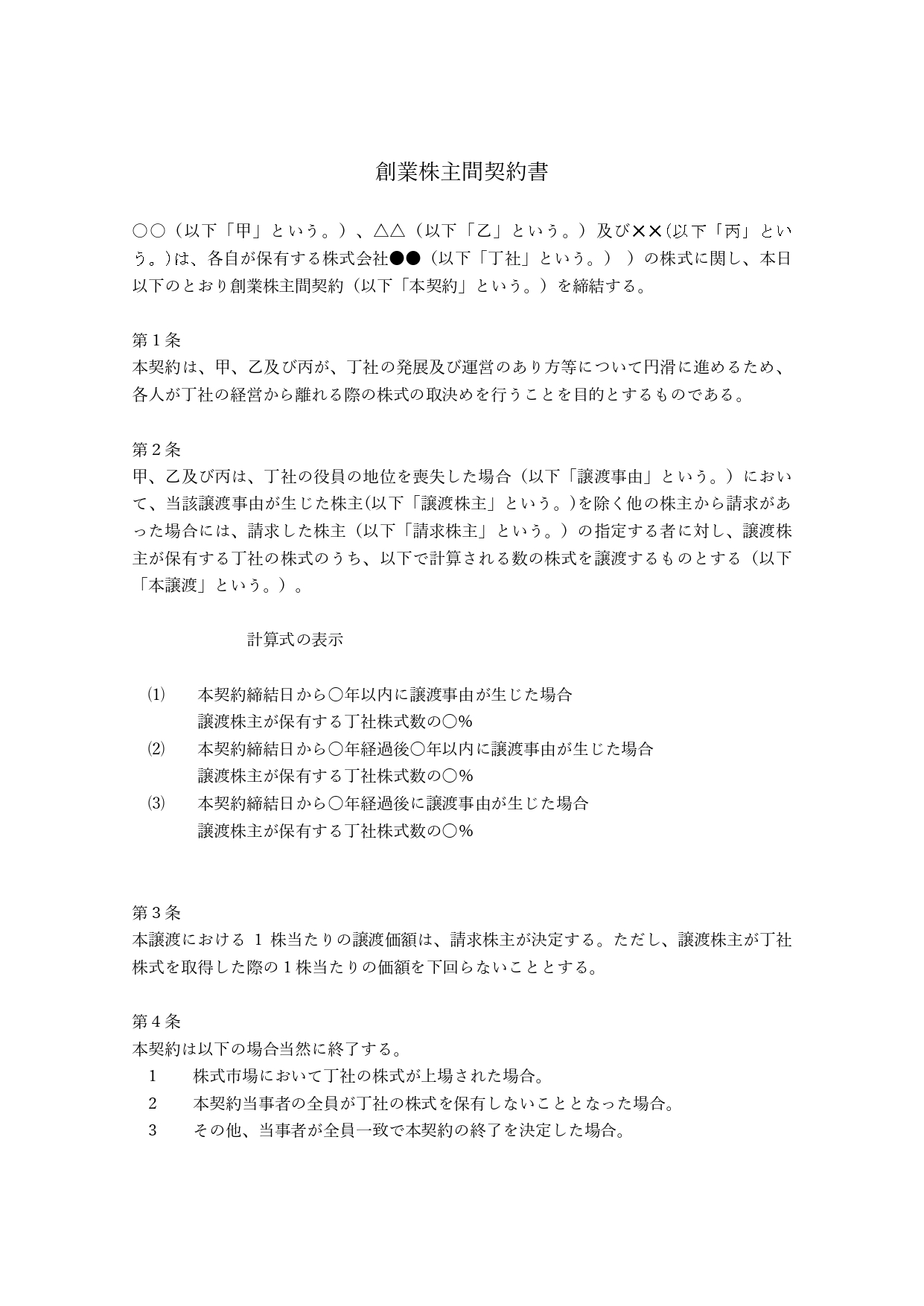

売渡強制条項

売渡強制条項は、株主やその役員などが対象会社の取締役を兼ねる場合に定められます。

取締役である株主等が、取締役を退任して事業から抜ける場合、その後も会社に影響力を及ぼす事態を防がなければなりません。そのため、株主間契約において売渡強制条項を定め、退任時には他の株主に全株式を譲渡することを義務付けるのが一般的です。

<売渡強制条項の条文例>

本契約の当事者(以下「退任当事者」という。)が本会社の取締役としての地位を失った場合、退任当事者は、引き続き本会社の取締役としての地位を有する当事者(以下「残存当事者」という。)に対して、残存当事者の請求に基づき、自ら保有するすべての本会社の株式を、取得価額と同額にて譲渡するものとする。

株式の譲渡禁止など

非公開会社の経営においては、信頼関係がない第三者が経営に参画することを防ぐ必要があります。そのため、株主間契約において他の当事者の承諾を得ない株式の譲渡等を禁止するのが一般的です。

<株式の譲渡禁止の条文例>

本契約の当事者は、他の当事者全員の承諾がある場合を除き、自ら保有する本会社の株式につき、第三者に対する譲渡、担保設定その他の処分をしてはならない。

なお、株式の譲渡禁止をさらに発展させて、先買権やコール・オプション、プット・オプション、売主追加請求権、共同売渡請求権などを定めることもあります。

- 先買権(First Refusal Right)

他の当事者が保有株式を第三者に譲渡しようとする際、先に自らに売り渡すように請求できる権利 - コール・オプション(Call Option)

一定の事由が発生した場合に、他の当事者に対して保有株式を自らに売り渡すように請求できる権利 - プット・オプション(Put Option)

一定の事由が発生した場合に、他の当事者に対して自らの保有株式を買い取るように請求できる権利 - 売主追加請求権(Tag Along Right)

他の当事者が保有株式を第三者に譲渡しようとする際、自らも同一条件で当該第三者に株式を売却することを求める権利 - 共同売渡請求権(Drag Along Right)

保有株式を第三者に譲渡しようとする際、他の当事者も同一条件で当該第三者に保有株式を売却することを求める権利

議決権拘束条項

株主は株主総会において議決権を行使し、会社経営に関する重要な事項を決定する権利を有します。

株主総会の決議は、出席株主の過半数の賛成をもって行われるのが原則です(=普通決議)。しかし、ジョイントベンチャーなどでは2人の株主が半数ずつの株式を持ち合うケースもあります。この場合、いずれか一方の株主が反対すれば、株主総会決議は成立しません。

また、一定の重要事項の決議については、出席株主の3分の2以上の賛成が必要とされています(=特別決議)。例えば、2人の株主がいるケースで、いずれの株主も3分の1を超える株式を保有している場合、特別決議を行うには両者の合意が必要です。

株主間契約では、株主同士の意見が対立することによる株主総会の空転や経営の停滞を防ぐため、議決権行使に関する事前の協議・合意を定めるのが一般的です。

また、合意が形成できない場合に備えて、特定の当事者が相手方の株式を買い取ることを認める規定(=デッドロック条項)を定めることもあります。

<議決権拘束条項の条文例>

- 本契約の当事者は、本会社の株主総会において議決権を行使しようとする場合、当該議決権行使について他の当事者とあらかじめ協議し、当該協議における合意内容に従って議決権を行使するものとする。

- 前項の合意が成立しない場合、当該協議において議決権行使につき他の当事者の承諾を求めた当事者は、当該議決権行使につき反対した当事者に対して、自ら保有するすべての本会社の株式の買い取らせることができるものとする。

- 前項に基づく株式の買い取りに係る対価は、以下の式によって定める。……

違反時の違約金

株主間契約に違反した当事者に対しては、違約金を課すのが一般的です。違約金の設定により、契約違反の造反行為を抑制することができます。

<違約金の条文例>

本契約の当事者が本契約の規定に違反した場合、他の当事者に対して各〇万円の違約金を支払うものとする。なお本条の規定は、別途の損害賠償請求その他の請求を妨げない。

マネーフォワード クラウド契約では弁護士監修の「創業株主間契約書」のテンプレートを用意しています。無料で利用可能ですので、以下のページからダウンロードしてご利用ください。

株主間契約締結時の注意点

株主間契約を締結する際には、以下の点を必ず確認しましょう。

- 当事者間の公平が確保されていること

- 対応困難な義務が課されていないこと

- 株主間の対立が発生した際に、問題を解消できる手続きが定められていること

株主間契約は安定した会社運営に貢献

ジョイントベンチャーなどを設立する際に株主間契約を締結すれば、株主間の対立による破綻リスクを抑えられます。適切な内容の株主間契約を締結し、安定した会社運営を行いましょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

契約の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

株式譲渡には取締役会の承認が必要?手続きの流れから議事録の注意点まで徹底解説

会社の株式を譲渡する際、特に非公開会社においては「取締役会」による承認が重要な法的手続きとなることがあります。この手続きは、会社にとって望ましくない人物が株主になるのを防ぐために不…

詳しくみるアドバイザリー契約書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説

コンサルタントやアドバイザーなどに業務を依頼する際には「アドバイザリー契約」を締結する場合があります。 この記事でははじめてアドバイザリー契約書を作成される方のために、契約を締結す…

詳しくみるソフトウェア開発委託個別契約書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説

ソフトウェア開発委託個別契約書とは、ソフトウェア開発において工程ごとの契約締結で使われる契約書です。個別契約は請負契約と準委任契約の2種類があり、それぞれ契約の目的や義務が異なりま…

詳しくみる媒介契約書は電子化できる?電子化の流れやメリット・デメリットを解説

不動産取引における媒介契約書は、依頼者と不動産業者の間の権利や義務を定める重要な書類です。従来、紙ベースの契約手続きには多くの手間やコストがかかっていました。 近年、社会全体のデジ…

詳しくみる下請専属契約書とは?業務委託契約書との違いや作成方法をひな形を基に解説

工事を受発注する際には請負契約ではなく下請専属契約という契約を締結することがあります。この記事では下請専属契約の概要や契約書を作成するポイントについて、ひな形も交えてご紹介します。…

詳しくみる画像使用承諾書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説

画像使用承諾書とは、画像の公開について承諾を得るための書面です。普段あまり使用する機会のない書面のため、どのように作成すればよいかわからない方も多いかもしれません。 同意を得るため…

詳しくみる