- 更新日 : 2026年1月27日

共同経営契約書とは?雛形をもとに記載事項など解説!

複数人が一つの事業を共同で経営する場合、共同経営契約を締結して役割や利益の分配などの条件を明確化するのが一般的です。

今回はこれから誰かと共同で起業をされる方のために、共同経営契約書の書き方や注意点についてご紹介します。テンプレートも用意していますので、自社に合った共同経営契約書を作成する際の参考にしてください。

目次

共同経営契約書とは?

共同経営契約書とは事業の目的や内容、お互いの役割分担や利益配分、経営に関する基本的なルールについて記載した契約書で、経営者になる人同士がこの内容に合意して契約します。

ビジネスパートナーや友人と一緒に起業するなど、共同で事業を立ち上げるケースは少なくありません。複数人で経営することで業務の負担が分散される、自分だけでは思い浮かばなかったようなアイデアが生まれる、それぞれの得意分野が生かせるなど、さまざまなメリットを得られます。一方で業務負担や利益配分で不平等感が生じる、責任の所在がわからなくなる、方向性がすれ違うなどのトラブルが発生するリスクもあります。

会社設立や事業立ち上げの際、共同経営契約書の作成義務はありません。しかし、たとえ友人や家族などの気心が知れた関係であっても、後々のトラブルを防ぐために共同経営契約を締結して認識をすり合わせておくと良いでしょう。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

電子契約にも使える!契約書ひな形まとめ45選

業務委託契約書や工事請負契約書…など各種契約書や、誓約書、念書・覚書、承諾書・通知書…など、使用頻度の高い45個のテンプレートをまとめた、無料で使えるひな形パックです。

実際の契約に合わせてカスタマイズしていただきながら、ご利用くださいませ。

【弁護士監修】チェックリスト付き 改正下請法 1から簡単解説ガイド

下請法の改正内容を基礎からわかりやすく解説した「改正下請法 1から簡単解説ガイド」をご用意しました。

本資料では、2025年改正の背景や主要ポイントを、弁護士監修のもと図解や具体例を交えて解説しています。さらに、委託事業者・受託事業者それぞれのチェックリストを収録しており、実務対応の抜け漏れを防ぐことができます。

2026年1月の施行に向けて、社内説明や取引先対応の準備に役立つ情報がギュッと詰まった1冊です。

弁護士監修で分かりやすい! 契約書の作り方・書き方の教科書

弁護士の南陽輔氏(一歩法律事務所所属)が監修している「契約書の作り方・書き方の教科書」ガイドです。

契約書作成の基本知識、作成の流れ・記載項目、作成時の注意点・論点が、分かりやすくまとまっています。手元に置ける保存版としてぜひご活用ください。

自社の利益を守るための16項目 契約書レビューのチェックポイント

契約書レビューでチェックするべきポイントをまとめた資料を無料で提供しています。

契約書のレビューを行う企業法務担当者や中小企業経営者の方にもご活用いただけます。

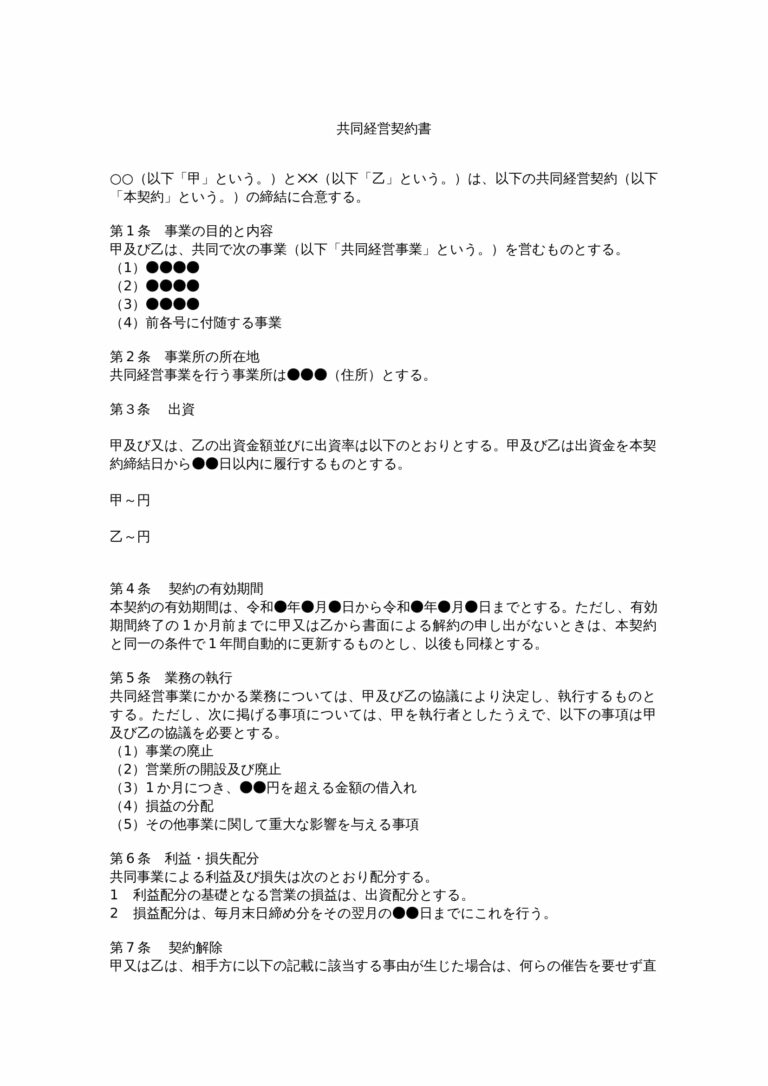

共同経営契約書のテンプレート・雛形

共同経営契約書を一から作成するのは非常に大変です。そこで、今回はテンプレートを用意しました。氏名や会社の住所、事業内容などの情報を記入し、自社の状況に合わせてカスタマイズして使えるようになっていますので、これを参考に共同経営契約書を作成してみましょう。テンプレートは下記からダウンロードできます。

次章ではこのテンプレートをもとに共同経営契約書に記載すべき事項についてご紹介します。

共同経営契約書に記載すべき事項

後々のトラブルを防ぐためにも、共同経営契約書には最低限以下のような項目を記載しましょう。

- 経営者の氏名:誰と誰が経営者になるのかを明記

- 事業の目的と内容:事業の目的とそれを達成するために行う事業の具体的な内容

- 事業所の所在地:共同経営を行う事務所の住所

- 契約期間:契約の有効期間と更新の方法について記載

- 業務の執行:それぞれの経営者が行うべき業務と分担の方法

- 利益・損失配分:利益や損失の負担配分の方法

- 契約解除:共同経営契約を解除できる条件

- 精算:契約解除時の精算に関する取り決め

- 反社会的勢力の排除:双方が反社会勢力に関与していないという確約

共同経営契約を結ぶ際の注意点

一つの事業を複数人で営む場合はどうしても双方の見解の相違によるトラブルが発生しがちです。上記で挙げた項目の中でも特に以下のことについては注意し、共同経営契約書に具体的に盛り込みましょう。

共同経営の目的を明確にする

まずは事業そのものや共同経営を行う目的について明確化しておきましょう。事業を続けていると、事業の方針にブレが生じることもあります。

もちろん、事業の途中で軌道修正を行ったり新規事業を展開したりすることも想定されます。しかし、そもそもの事業内容や共同経営を行う目的を見失った結果、意見が対立して一方が離脱してしまったり、経営が頓挫してしまったりするケースも少なくありません。事前にしっかりと事業の目的を話し合い、契約書にそれを明記しましょう。

共同経営する事業の目的が明確になれば、事業内容や業務分担の項目についてもスムーズに記載ができるようになります。

利益の分配や損失の負担方法の規定を明確にする

共同経営で揉め事のタネになりがちなのがお金です。利益が出たときにそれをどう配分するのか、あるいは逆に損失が出た場合にどのように負担をしあうのかを明確にしておきましょう。共同経営は複数の経営者が対等に事業を営むものです。どちらか一方が不平等感や不信感をもってしまった場合、対立したり離脱してしまったりするケースも考えられます。

パートナーとの良好な関係を続けるために共同経営契約書を作成しましょう

事業を共同経営することで、それぞれの経営者の持ち味が生かされ、大きなシナジーが期待できます。一方で、経営方針やお金のこと、業務分担などで対立することもあるかもしれません。

特に友人や家族と共同経営を行う場合、一度揉めるとそれまで築き上げてきた関係も壊れかねません。トラブルが発生しないように、事前にしっかりと話し合い、共同経営契約書を作成して契約を締結すると良いでしょう。

よくある質問

共同経営契約書とはどんな内容の契約書ですか?

複数の経営者が一つの事業を共同経営する際に締結する契約書です。事業運営のルールについて定められています。詳しくはこちらをご覧ください。

共同経営契約書にはどのような事項を記載すべきですか?

経営者の氏名、事業の目的や内容、事務所の所在地、契約期間、業務の執行、利益・損失配分、契約解除、精算、協議などについて記載します。詳しくはこちらをご覧ください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

契約の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

契約書を訂正する方法は?法的に有効な加筆方法や覚書を用いるケースを解説

契約後に契約書の訂正・加筆・削除が必要になったときは、法的に有効な方法で実施することが必要です。また、訂正・加筆・削除の内容や量によっては、元の契約書はそのままに覚書や合意書を作成…

詳しくみる内容証明郵便とは?効力や書き方・出し方、受け取り拒否された場合の対応を解説

内容証明郵便として文書を送付することで、裁判で適切な対応をしていることを証明でき、受取人へのプレッシャーをかけることも可能となります。書き方や出し方、料金など、一般郵便と大きく違う…

詳しくみる株式譲渡には取締役会の承認が必要?手続きの流れから議事録の注意点まで徹底解説

会社の株式を譲渡する際、特に非公開会社においては「取締役会」による承認が重要な法的手続きとなることがあります。この手続きは、会社にとって望ましくない人物が株主になるのを防ぐために不…

詳しくみる特約店契約書とは?代理店契約との違いや作成方法を解説

商社や小売店などのお店がメーカーや輸入業者などのサプライヤーから商品を仕入れて販売する際には、特約店契約という契約を締結するケースがあります。 この記事では特約店契約書の作成方法や…

詳しくみる人材派遣での個別契約書の書き方・記載項目を解説!

人材派遣を行う際に必要な派遣契約書の一つに「個別契約書」があります。個別契約書は、労働者派遣法で記載項目が細かく定められています。個別契約書はどのように作成し、いつ取り交わせばよい…

詳しくみる商品化権許諾契約とは?ひな形をもとに書き方・例文を解説

商品化権許諾契約(しょうひんかけんきょだくけいやく)とは、アニメや漫画、ゲームなどのキャラクターをデザインしたクリエイターと、そのデザインを使って商品を製造・販売したい事業者が結ぶ…

詳しくみる