- 更新日 : 2025年10月27日

下請法の対象かどうか判断するには?資本金や対象取引の条件をわかりやすく解説

下請法の対象となるのは、下請法所定の4つの取引において、一定の資本金額の関係にある場合に限られます。下請法の対象となる場合、親事業者にはさまざまな義務が課せられます。そのため、その取引が下請法の対象となるのかを正確に把握しておくことが必要です。

本記事では、下請法の対象かどうかの判断方法について解説します。

目次

下請法とは

下請法とは、昭和31年に制定された、親事業者の下請事業者に対する優越的地位による濫用行為を制限するための法律です。正式名称は「下請代金支払遅延等防止法」で、「下請法」はその通称です。本記事でも下請法と呼びます。

親事業者の下請事業者に対する優越的地位の濫用を制限する法律には、他に独占禁止法があります。独占禁止法第19条は「不公正な取引方法を用いてはならない」としており、第2条において不公正な取引方法の具体例を列挙されています。

もっとも、独占禁止法に違反する行為については、優越的地位の濫用に該当するかどうかを個別に認定する必要があり、認定に期間が必要であることから、問題解決の時機を逃す恐れがあります。

また、親事業者の優越的地位の濫用行為を下請事業者が申告する必要があるため、継続的取引関係を悪化させて下請事業者の保護ができなくなります。

こうした背景から制定されたのが、下請法なのです。

参考:下請代金支払遅延等防止法|e-Gov法令検索

参考:昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)

下請法の親事業者とは

下請法における親事業者は、自社の資本金の額と、発注先事業者の資本金の額の関係で決まります。下請法第2条第7項に該当する事業者が具体的に規定されています。

下請法では規制の対象となる取引を定めており、また、その資本の額に応じて親事業者・下請事業者が決まります。

対象となる取引と、資本金の額については後述します。

下請法の下請事業者とは

下請法における下請事業者は、自社の資本金の額と、発注元事業者の資本金の額の関係で決まります。下請法第2条第8項に該当する事業者が具体的に規定されています。

下請事業者は、下請法第2条第7項に規定される親事業者から業務委託を受けるものを指します。その資本の額と、親事業者との取引内容などによって下請事業者であるかの判断がなされます。

対象となる取引と、資本金の額については後述します。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

電子契約にも使える!契約書ひな形まとめ45選

業務委託契約書や工事請負契約書…など各種契約書や、誓約書、念書・覚書、承諾書・通知書…など、使用頻度の高い45個のテンプレートをまとめた、無料で使えるひな形パックです。

実際の契約に合わせてカスタマイズしていただきながら、ご利用くださいませ。

【弁護士監修】チェックリスト付き 改正下請法 1から簡単解説ガイド

下請法の改正内容を基礎からわかりやすく解説した「改正下請法 1から簡単解説ガイド」をご用意しました。

本資料では、2025年改正の背景や主要ポイントを、弁護士監修のもと図解や具体例を交えて解説しています。さらに、委託事業者・受託事業者それぞれのチェックリストを収録しており、実務対応の抜け漏れを防ぐことができます。

2026年1月の施行に向けて、社内説明や取引先対応の準備に役立つ情報がギュッと詰まった1冊です。

【弁護士監修】法務担当者向け!よく使う法令11選

法務担当者がよく参照する法令・法律をまとめた資料を無料で提供しています。

法令・法律の概要だけではなく、実務の中で参照するケースや違反・ペナルティ、過去事例を調べる方法が一目でわかるようになっています。

自社の利益を守るための16項目 契約書レビューのチェックポイント

契約書レビューでチェックするべきポイントをまとめた資料を無料で提供しています。

契約書のレビューを行う企業法務担当者や中小企業経営者の方にもご活用いただけます。

下請法の対象かどうか判断するポイント

下請法の対象かどうかの判断には、(1)資本金区分により親事業者・下請事業者に該当するか、(2)対象となる取引であるか、という2つのポイントがあります。

資本金区分

下請法の取引対象となるかどうかの1つとして、まず、資本金区分によって親事業者・下請事業者に該当するかが判断されます。

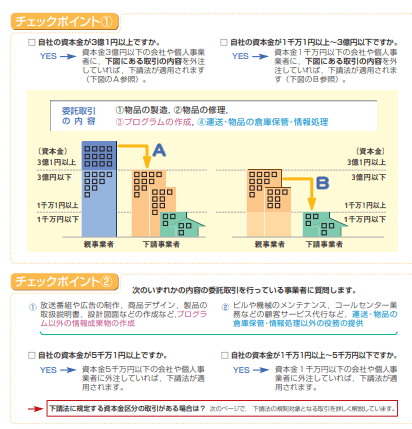

公正取引委員会が公表している「ポイント解説 下請法」によれば、次の2つのチェックポイントに分けて考えます。

チェックポイント1

- 発注者の資本金が3億1円以上か

- Yes:下請法に定めた取引を資本金が3億円以下の事業者や個人に外注した場合には下請法の対象になる

- No:

- 発注者の資本金が1千万1円以上3億円以下か

- Yes:下請法に定めた取引を資本金が1千万円以下の事業者や個人に外注した場合には下請法の対象になる

- 発注者の資本金が1千万1円以上3億円以下か

チェックポイント2

- ビルや機械のメンテナンス、コールセンター業務などの顧客サービス代行など、運送・物品の倉庫保管・情報処理以外の役務の提供をする場合

- 発注者の資本金が1千万1円以上5千万円以下かどうか

- Yes:資本金1千万円以下の会社や個人事業者に外注した場合には下請法の対象になる

- 発注者の資本金が1千万1円以上5千万円以下かどうか

- 放送番組や広告の制作、商品デザイン、製品の取扱説明書、設計図面などの作成など、プログラム以外の情報成果物の作成をする場合

- 発注者の資本金が5千万1円以上かどうか

- Yes:資本金5千万円以下の会社や個人事業者に外注した場合には下請法の対象になる

- 発注者の資本金が5千万1円以上かどうか

下請法の対象となる取引か

次に、親事業者・下請事業者間の取引が、下請法の対象となる取引であるかどうかが判断基準となります。

下請法の適用を受ける取引には次の4つがあります。

- 製造委託

- 修理委託

- 情報成果物作成委託

- 役務提供委託

製造委託

下請法の適用を受ける取引の1つ目は製造委託です。

製造委託は、親事業者が販売する商品などの製造を、下請事業者に委託することをいいます(下請法第2条第1項)。商品だけではなく、半製品・部品・附属品・原材料・製造に用いる金型・物品の修理に必要な部品や原材料の製造なども含まれます。

例えば、自動車を製造するにあたって、特定の部品の製造を外注するような場合がこれにあたります。

修理委託

下請法の適用を受ける取引の2つ目は、修理委託です。

修理委託とは、親事業者が物品の修理を請け負っている場合に、その物品の修理の全部または一部を他の事業者に委託することをいいます(下請法第2条第2項)。

例えば、カメラの販売業者がカメラの修理を請け負っていて、その修理を他の事業者に委託している場合が挙げられます。

情報成果物作成委託

下請法の適用を受ける取引の3つ目は、情報成果物作成委託です。

情報成果物作成委託とは、親事業者が提供したり、請け負ったりしている情報成果物の作成の全部または一部を、他の事業者に委託することをいいます(下請法第2条第3項)。

情報成果物の具体例については、下請法第2条第6項で、プログラム、映画・放送番組などが挙げられています。自社で販売するプログラムの一部を他の事業者に委託する場合がこれにあたります。

役務提供委託

下請法の適用を受ける取引の4つ目は、役務提供委託です。

役務提供委託とは、親事業者が営む役務の提供の全部または一部を他の事業者に委託することをいいます(下請法第2条第3項)。

例えば、自動車メーカーが、販売した自動車の保証期間内のメンテナンス作業を自動車整備会社に委託する場合が挙げられます。

下請法の禁止行為に該当しているか

下請法に基づいて何かしらの対応を行うためには、親事業者が下請法で禁止されている行為をした事実が必要です。

下請法における禁止行為の詳細については後述します。

下請法の対象となる親事業者の義務

取引の当事者が、下請法に定められる親事業者・下請事業者に該当し、取引が下請法所定の取引である場合、親事業者には次のような義務が課せられます。

書面の交付義務

下請法の対象となる取引である場合、親事業者は下請事業者に対して発注内容を書面にして交付する義務があります(下請法第3条)。

書面には「下請代金支払遅延等防止法第三条の書面の記載事項等に関する規則」に記載されている次の事項を記載する必要があります。

- 親事業者及び下請事業者の名称

- 業務委託をした日

- 給付の内容

- 給付を受領する期日

- 給付を受領する場所

- (給付の内容について検査をする場合)検査を完了する期日

- 下請代金の額

- 下請代金の支払期日

- (手形を交付する場合)手形の金額・満期

- (一括決済方式で支払う場合)金融機関名、貸付け又は支払可能額、支払期日

- (電子記録債権で支払う場合)電子記録債権の額・満期日

- (原材料等を有償支給する場合)品名、数量、対価、引渡しの期日、決済期日、決済方法

参考:下請代金支払遅延等防止法第三条の書面の記載事項等に関する規則|e-Gov法令検索

書面の作成・保存義務

下請法の対象となる取引である場合、親事業者は下請事業者の給付、給付の受領や役務の提供、下請代金の支払、その他の事項について記載した書面を作成し、保存する義務を負います(下請法第5条)。

次の事項を記載した書面を作成し、これを2年間保存する義務を負います。

- 下請事業者の名称

- 業務委託をした日

- 給付の内容

- 給付を受領する期日

- 受領した給付の内容と受領した日

- (下請事業者の給付の内容について検査をした場合)検査を完了した日、検査の結果、検査に合格しなかった給付の取扱い

- 給付の内容について、変更・やり直しをさせた場合は、その内容と理由

- 下請代金の額

- 下請代金の支払期日

- (下請代金の額に変更があった場合)増減額と理由

- 支払った下請代金の額、支払った日、支払手段

- (下請代金の支払に手形を交付した場合)手形の金額、手形を交付した日、手形の満期

- (一括決済方式で支払う場合)金融機関から貸付け・支払を受けることができる額と期間の始期、親事業者が金融機関へ支払った日

- (電子記録債権で支払う場合)電子記録債権の額、下請事業者が下請代金の支払を受けられる期間の始期、満期日

- (原材料等を有償支給した場合)品名、数量、対価、引渡しの日、決済をした日、決済方法

- (下請代金の一部を支払い又は原材料等の対価を控除した場合)その後の下請代金の残額

- (遅延利息を支払った場合)遅延利息の額と支払った日

参考:下請代金支払遅延等防止法第5条の書類又は電磁的記録の作成及び保存に関する規則|公正取引委員会ホームページ

下請代金の支払期日を定める義務

下請法の対象となる取引である場合、親事業者は下請代金の支払期日を定める義務があります(下請法第2条の2第1項)。

支払期日は60日の期間内で、できる限り短い期間内で定めなければならないとされています。

もし支払期日が定められていない場合や60日を超える期間が定められている場合、受領の日から60日が支払期日となる規定もあるので注意しましょう(下請法第2条の2第2項)。

遅延利息の支払義務

下請法の対象となる取引である場合、親事業者は年14.6%の遅延利息を支払わなければなりません。

下請代金の支払いが遅れた場合、親事業者は法的には遅延利息の支払いが必要です。

通常では、遅延利息は特に定めがなければ、民法第404条第2項に定められた年3%の利率で支払うことになります。しかし、下請代金の遅延利息については、下請事業者保護の観点から代金の支払遅延を防ぐために年14.6%となっています。

参考:民法|e-Gov法令検索

参考:下請代金支払遅延等防止法第4条の2の規定による遅延利息の率を定める規則|公正取引委員会

下請法の対象となる親事業者の禁止行為

下請法は、取引が下請法所定の取引である場合、親事業者には次の行為を禁止しています。

受領拒否

下請法は、親事業者が下請事業者の責に帰すべき事由がないのに拒否することを禁止しています(下請法第4条第1項第1号)。

例えば、2025年3月には、ある食品メーカーが、洋菓子などの包装資材や原料の製造を下請事業者に委託しているところ、一部を受領しなかったことについて、受領拒否にあたるとして、公正取引委員会が勧告を行っています。

下請代金の支払遅延

下請法は、親事業者が下請代金の支払いを遅延させることを禁止しています(下請法第4条第1項第2号)。

末日締め翌月末払いとなっている場合に、請求書が提出されていないことや、末日が祝祭日であることなどを理由に支払いを遅延することも認められていません。

下請代金の減額

下請法は、親事業者が下請事業者の責に帰すべき理由がないのに下請代金を減額することを禁止しています(下請法第4条第1項第3号)。

例えば、ある大手家電量販店チェーンが自社の店舗等で販売する家庭用電気製品などの製造を委託している事業者に対して、拡売費・実売助成費・販売支援金などの名目で下請代金の額から差し引いたことについて、下請代金の減額にあたるとして、公正取引委員会が勧告を行っています。

返品

下請法は、親事業者が下請事業者の責に帰すべき理由がないのに納品したものを返品することを禁止しています(下請法第4条第1項第4号)。

例えば、ある自動車部品製造企業は、下請事業者から製品を受領した後、当該製品に係る品質検査を行っていないにもかかわらず、当該製品に瑕疵があるとして、当該製品を引き取らせました。この件について公正取引委員会が勧告を行っています。

買いたたき

下請法は、親事業者が下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、通常支払われる対価に比し著しく低い下請代金の額を不当に定める、いわゆる「買いたたき」を禁止しています(下請法第4条第1項第5号)。

例えば、ある総合エンターテインメント企業とその関連会社が、雑誌の記事作成や写真撮影業務を委託している下請事業者に対して、下請事業者と十分な協議を行うことなく発注単価を引き下げました。このことについて、公正取引委員会は買いたたきにあたるとして勧告を行っています。

購入・利用強制

下請法は、親事業者が下請事業者に指定する物を強制して購入させたり、役務を強制して利用させたりすることを禁止しています(下請法第4条第1項第6号)。

例えば、ある冠婚葬祭サービス企業は、ブライダルビデオなどの作成・冠婚葬祭式の施行に係る司会進行・美容着付け・音響操作などの実施を委託している下請事業者に対して、おせち料理やディナーショーチケットの購入を要請しました。このことについて、公正取引委員会が勧告を行っています。

報復措置

下請法は、下請事業者が公正取引委員会または中小企業庁長官に対し下請法違反の事実を知らせたことを理由に、親事業者が取引の数量を減じること、取引を停止すること、その他不利益な取扱いをすることなどの報復措置を禁止しています(下請法第4条第1項第7号)。

有償支給原材料等の対価の早期決済

下請法は、親事業者が自社に対する給付に必要な半製品、部品などの原材料を自社から購入させた場合に、給付に対する下請代金の支払期日より早い期日に、支払うべき下請代金の額から当該原材料などの対価の全部または一部を控除したり、支払わせたりすることを禁止しています(下請法第4条第2項第1号)。

割引困難な手形の交付

下請法は、親事業者が下請事業者への報酬の支払いとして、当該下請代金の支払期日までに一般の金融機関による割引を受けることが困難であるような手形の交付を禁止しています(下請法第4条第2項第2号)。

不当な経済上の利益の提供要請

下請法では、親事業者が自社のために金銭、役務、その他の経済上の利益を下請事業者に提供させることを禁止しています(下請法第4条第2項第3号)。

例えば、ある自動車部品メーカーが、下請事業者に貸与している金型、治具および検具を用いて製造する自動車部品の発注を長期間行わないにもかかわらず、無償で保管させることにより下請事業者の利益を不当に害していました。このことについて、公正取引委員会が勧告を行っています。

不当な給付内容の変更及び不当なやり直し

下請法は、親事業者が、下請事業者の責に帰すべき理由がないにもかかわらず、下請事業者の給付の内容を変更させたり、給付を受領した後に給付をやり直させたりすることを禁止しています(下請法第4条第2項第4号)。

例えば、あるVTuberプロダクション運営を手掛ける企業が、自社がインターネットを通じて配信する「VTuber動画」などに用いるイラスト、動画用2Dモデル・動画用3Dモデルの作成を委託していた下請事業者に、給付を受領した後に、発注書などの仕様に基づかない合計243回にのぼるやり直しを無償でさせていたとして、公正取引委員会が勧告を行っています。

下請法に違反した場合の罰則・ペナルティ

下請法に違反した場合には、次の罰則やペナルティが課されます。

下請法に違反した場合の刑事罰

下請法では、次の3つの行為についての刑事罰を確認しておく必要があります。

- 下請事業者に対して書面の交付をしていない場合:50万円以下の罰金(下請法第10条第1号)

- 下請事業者に対して書面の作成・保存をしていない場合:50万円以下の罰金(下請法第10条2号)

- 下請法第9条第1項から第3項までの規定による、公正取引委員会への報告をしない・虚偽の報告をする・検査を拒む・妨げる・忌避するなど:50万円以下の罰金(下請法第11条)

勧告や行政指導

下請法に違反すると、公正取引委員会から勧告を受けたり、行政指導の対象となります。

下請法では、下請法違反にあたる行為が認められた場合、公正取引委員会が親事業者に勧告することが規定されています(同法第7条)。勧告は公正取引委員会ホームページに掲載されるため、企業のイメージダウンにつながりかねません。

また、公正取引委員会や中小企業庁に報告を義務付けたり、立入検査などの行政指導がされることも規定されています(同法第9条)。

下請法では、違反しないよう注意するだけではなく、行政指導があった場合に適切な対応をすることも必要となります。

下請法に違反しないために注意すべきこと

下請法に違反しないために注意すべき点は次の通りです。

外注する時は下請法の理解を深める

自社の事業を外注する場合は、下請法の理解を深めましょう。

下請法に違反する行為をした場合には、会社が勧告・行政指導を受けたり、刑事罰を受けたりする恐れがあります。

こういったリスクを排除するためにも、外注する場合には下請法の理解を深めておき、知らず知らずのうちに下請法違反をすることのないようにしましょう。

専門家に相談する

外注する際に弁護士などの専門家に相談するようにしましょう。

下請法は独占禁止法を補完する特別法であり、経済法と呼ばれる分野に含まれます。社会通念に従って判断できそうな刑法とは異なり、実際の契約や社会経済活動に基づいて法律が作られているため、非常に難解で理解が難しいです。

そのため、下請法についての理解を深めた上で専門家に相談し、法務上のリスクがないかをきちんとチェックしましょう。

下請法の適用対象になるかをもう一度チェック

下請法では、取引の種類や事業者双方の資金規模などにより、規制の対象となるかどうかの判断が変わります。また、どういった行為が下請法違反となるかについても、幅広い知識と難しい判断が求められます。

下請法違反に該当すると、公正取引委員会からの勧告を受けたり、行政指導への対応が必要になったりすることがあり、場合によっては刑事罰を受ける恐れもあります。

その取引が下請法の対象となるかをもう一度しっかり確認し、対象になる場合には、法定された義務への違反や禁止事項がないかをチェックしましょう。

たとえ下請法の対象にはならない取引と判断できても、自社が優位の立場にある取引であれば、親事業者としての義務や禁止事項など、法令を遵守しておくことが無難といえます。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

契約の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

下請法における役務提供委託とは?適用基準や法改正のポイントを解説

2026年1月に施行される改正下請法(正式名称:製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(略称:中小受託取引適正化法、通称:取適法))は、役務提供…

詳しくみる併存的債務引受とは?免責的債務引受との違いやメリット・デメリットを解説

併存的債務引受では債権者と債務者の関係に、さらに引受人が加わることになります。実務上行われてきた契約ですが、近年の法改正によってルールが民法上で明文化されています。ここでは併存的債…

詳しくみる心裡留保とは?民法上の定義や契約における有効性などを解説

「心裡留保」とは、真意とは異なる意思表示を自覚的に行うことです。心裡留保による意思表示は原則有効ですが、条件を満たせば無効となる場合もあります。 また、民法では心裡留保以外にも意思…

詳しくみるプライバシーとは?個人情報保護法に基づきながら解説

Pointプライバシーとは?個人情報との違いは? プライバシーとは、私生活や他人に知られたくない情報を無断で干渉・公開されない権利のことです。 憲法13条に基づく人格権 個人情報よ…

詳しくみる個人事業主が下請法の対象となる取引は?改正内容もわかりやすく解説

下請法は、親事業者と下請事業者との公正な取引を確保するための法律です。 フリーランスなどの個人事業主も下請法の保護の対象となることがあり、違反行為があると親事業者に罰則が科される恐…

詳しくみるリース契約とは?種類やメリットをわかりやすく解説

リース契約とは、機械設備等の必要な物品をユーザーが購入するのではなく、リース会社にリース料を支払って利用する契約形態のことを指します。 ここでは、リース契約の仕組みや種類、メリット…

詳しくみる