- 作成日 : 2025年3月24日

労働条件の不利益変更の同意書テンプレートや書き方、リスクを解説

労働条件の不利益変更とは、従業員の待遇を不利な方向へ変更することです。経営上の理由で実施されることがありますが、従業員側からの同意など所定の手続きや要件を満たさないと有効にはなりません。同意書の作成も慎重に行うべきですので、ここで紹介するひな形や具体例を参考にして、書き方のポイントをチェックしていただければと思います。

目次

労働条件の不利益変更とは?

「労働条件の不利益変更」とは、現在の賃金や労働時間、休日などの待遇を、従業員にとって不利な方向へ変更することです。

こうした変更は従業員の収入や生活に大きな影響を与えるため、基本的には本人の同意を得たうえで行うことが求められます。会社側が一方的に行うと訴訟問題に発展する可能性もありますので、慎重に対応を進めましょう。

なお、就業規則の変更による不利益変更も可能です。しかし、諸般の事情を踏まえて合理的な内容でなければならず、労働組合または労働者の代表からの意見聴取が必要になります。

労働条件の不利益変更はいつまでに行う?

労働条件の変更にあたっては、変更内容や理由について十分な説明を行い、従業員の理解を得るための時間を確保することが大事です。

変更内容が重大であるほど、時間をかけて話し合うことが推奨されます。例えば、給与体系の変更がある場合は数ヵ月前には説明を行い、突然通知するような事態は避けた方がよいでしょう。話し合いが十分でないと、強い反発を受けたり、同意しない社員が出てきたりするかもしれません。

急な変更や短すぎる話し合い期間は、後々のトラブルの原因となりやすいので、余裕を持ったスケジュールで計画的に進めることが望ましいでしょう。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

電子契約にも使える!契約書ひな形まとめ45選

業務委託契約書や工事請負契約書…など各種契約書や、誓約書、念書・覚書、承諾書・通知書…など、使用頻度の高い45個のテンプレートをまとめた、無料で使えるひな形パックです。

実際の契約に合わせてカスタマイズしていただきながら、ご利用くださいませ。

【弁護士監修】チェックリスト付き 改正下請法 1から簡単解説ガイド

下請法の改正内容を基礎からわかりやすく解説した「改正下請法 1から簡単解説ガイド」をご用意しました。

本資料では、2025年改正の背景や主要ポイントを、弁護士監修のもと図解や具体例を交えて解説しています。さらに、委託事業者・受託事業者それぞれのチェックリストを収録しており、実務対応の抜け漏れを防ぐことができます。

2026年1月の施行に向けて、社内説明や取引先対応の準備に役立つ情報がギュッと詰まった1冊です。

弁護士監修で分かりやすい! 契約書の作り方・書き方の教科書

弁護士の南陽輔氏(一歩法律事務所所属)が監修している「契約書の作り方・書き方の教科書」ガイドです。

契約書作成の基本知識、作成の流れ・記載項目、作成時の注意点・論点が、分かりやすくまとまっています。手元に置ける保存版としてぜひご活用ください。

自社の利益を守るための16項目 契約書レビューのチェックポイント

契約書レビューでチェックするべきポイントをまとめた資料を無料で提供しています。

契約書のレビューを行う企業法務担当者や中小企業経営者の方にもご活用いただけます。

労働条件の不利益変更にはどのようなリスクがある?

労働条件の変更内容が従業員にとって不利なものだと、内容次第では無効と判断されるリスクがあります。

就業規則の適切な変更手続きをとらず、従業員の同意なしに不利益変更を行った場合や、同意があってもその内容が労働基準法の条項に反していた場合などは、変更が無効となってしまうのです。変更が無効となった場合には、本来支払うべきであった賃金との差額を支払う義務が生じることもあります。

また、労働基準法違反を理由に、行政上の処分や刑罰を受けるおそれもあります。そのため、従業員からの同意を得ることだけでなく、変更手続きおよび内容が労働基準法や労働契約法などに抵触していないかを確認するようにしましょう。

仮に不利益変更が有効であったとしても、従業員との関係性が悪化し、人材流出という問題が発生するかもしれません。優秀な人材を獲得するうえで待遇は大事な要素ですので、この点においても、不利益変更が足かせになってしまう可能性もあるでしょう。

労働条件の不利益変更の同意書が必要なケース

同意を得て不利益変更を行うべき労働条件の具体例として、次の項目が挙げられます。

- 賃金の減額

- 賃金据え置きでの労働時間の延長

- 退職金の支給額の減額

- 異動・配転の範囲拡大

- 福利厚生の縮小

- 雇用形態の変更(無期パートから有期パートへの変更など)

このような不利益変更で同意書を作成する必要があるのは、①従業員個別に変更を行う場合や、②就業規則の変更に適さない場合などが考えられます。

全社的に適用するルールであって、労働契約法に抵触しない方法によれば、就業規則の変更によって対応することも可能です。しかし、個別に労働条件を変える必要があるなら、従業員各自との交渉が必要になるでしょう(①のケース)。

また、労働契約法第10条の後段には、従業員との個別の契約に「就業規則の変更によっては変更されない労働条件」がある場合、法的に問題がない不利益変更であっても有効にならないとあります。この場合は、当該従業員から個別の同意を得る必要あります(②のケース)。

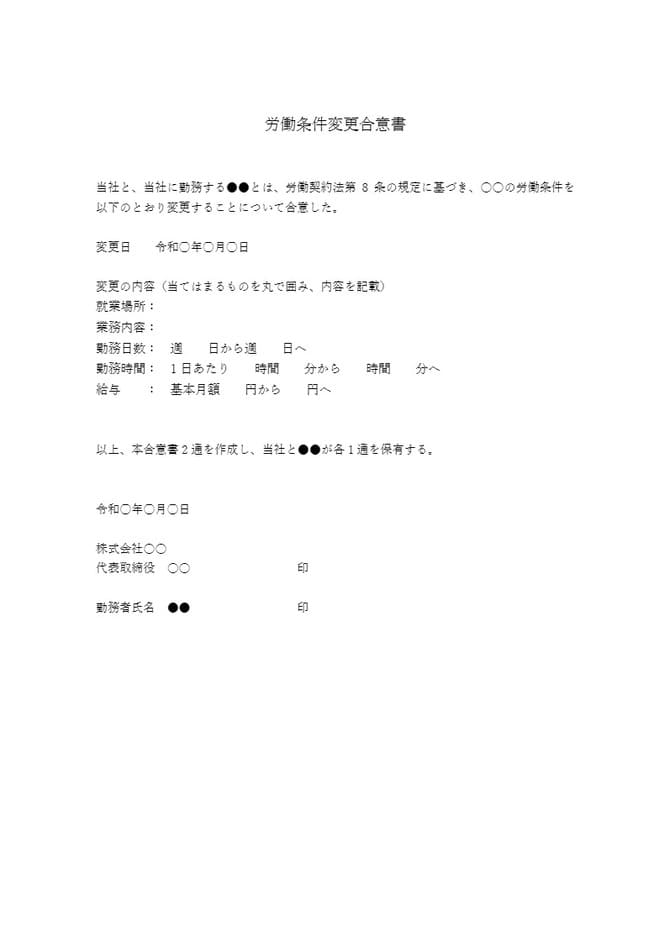

不利益変更の同意書のひな形・テンプレート

労働条件に関する不利益変更の同意書をスムーズに作成するためには、ひな形(テンプレート)を利用するのが効果的です。契約書を1から作る必要がなくなり、手続きをスムーズに進められるでしょう。

ひな形はそのまま使うのではなく、内容を確認して案件ごとにカスタマイズしましょう。内容を簡単に変更できる、Word形式のひな形を選ぶのがおすすめです。

マネーフォワード クラウドでは、労働条件変更合意書(不利益変更の同意書のテンプレート)を無料でダウンロードいただけます。適宜加筆修正して活用してください。

不利益変更の同意書に記載すべき内容

不利益変更の同意書には変更内容を明確に示し、労使双方の合意を確認するための情報を記載する必要があります。その観点から盛り込んでおきたい内容は、以下になります。

- 変更する労働条件

- 変更理由

- 変更の実施時期

- 署名欄などの基本的な要素

各記載事項について詳しく見ていきましょう。

変更する労働条件

もっとも重要な情報は労働条件の変更内容です。何がどのように変わるのか、その内容を具体的かつ明確に記載します。

変更前と変更後の条件を対比させて記載すると、よりわかりやすくなるでしょう。例えば、次のような書き方がおすすめです。

【変更前】

基本給:月額300,000円

【変更後】

基本給:月額270,000円(30,000円減額)

単に「給与を減額する」とだけ表現するのでなく、「給与を月額○○円から○○円に減額する」などと具体的に記載することが大事です。

変更理由

不利益な変更内容である場合は、変更が必要な理由や背景を記載することが、従業員から納得を得るために重要です。

会社の都合だけではなく、経営環境や業績の変化など、客観的な事実に基づいた理由を記載することで理解を得やすくなるでしょう。例えば、次のような書き方が挙げられます。

【変更理由】

当社は昨年度より売上が前年比○%減少し、同様の傾向が続いています。このような厳しい経営環境の中で会社の存続と雇用を維持するためには、人件費の見直しが不可欠な状況となりました。

変更の実施時期

不利益変更の同意書には、変更が実施される時期も明記します。不利益の程度が大きいほど、周知に必要な期間を十分に設けたうえで実施時期を設定しましょう。

また、スケジュールを組んで段階的に変化を加えていくというやり方もあります。

署名欄などの基本的な要素

同意書の最後には、会社側の署名欄と従業員側の署名欄(または記名押印ができる欄)を設け、従業員自身が同意の意思表示をしたことを証明できるように備えましょう。

署名がなければ無効というわけではありませんが、作成した同意書をより証拠として扱いやすくなります。

不利益変更の同意書を作成する際のNGな書き方

労働条件の不利益変更に関する同意書を作成する際は、トラブルを防ぐため、以下のような内容の記載は避けるべきです。

| 強制的な文言 | 「必ず同意すること。」「同意しない場合は退職してもらう。」などの強制的な文言を使用すること。 |

|---|---|

| 曖昧な記述 | 変更内容や理由を具体的に記載せず、抽象的な表現にとどめたり、変更による不利益の程度を明確に示さなかったりすること。 |

| 一方的な内容 | 従業員への配慮や代替措置を示さず、従業員側の意見や質問を受け付ける機会も設けないこと。 期限を極端に短く設定し、十分な検討時間を与えないこと。 |

| 法的要件の無視 | 変更内容に合理性がない。 労働基準法で定められている水準を下回る労働条件への変更。 |

法令に抵触しない内容で作成するほか、話し合いの場で同意を強制するような対応もしてはいけません。

不利益変更の同意が得られないときはどうする?

相手方の自由な意思表示に沿って同意は得るものですので、従業員が納得してくれなかったとしても、圧力をかけて同意書にサインさせてはいけません。

同意が得られないときはその理由についてよく聴き、丁寧に交渉を進めていくようにしましょう。不利益の程度を少し軽くしたり、段階的な導入を行ったり、代替案を検討したりすると、相手方の対応が変わるかもしれません。

スムーズに同意が得られないときは、訴訟トラブルにならないよう、弁護士に相談しながら対処法を考えていくようにしましょう。

不利益変更の同意書を交わす流れ

不利益変更の同意書を交わす方法に決まりはなく、一般的には次のような流れで進めることになります。

- 経営状況や業務効率化の必要性などを踏まえ、変更内容を具体的に決定する

- 変更の理由や具体的な内容について、従業員に十分な説明を行う

- 従業員からの質問や意見を受け付けて、誠実に対応する

- 変更内容や理由をひな形に反映して、同意書を作成する

- 自由意思に基づいて従業員から同意を得て、同意書に署名または記名押印してもらう

- 合意された日付から、新しい労働条件を適用する

なお、就業規則の変更を要する場合の手続きについては、法令(労働契約法)で定められていますので注意してください。

不利益変更の同意書の保管年数や保管方法

労働基準法では、労働関係の重要書類について「5年間」の保存義務を課しています。

第百九条 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。

この規定は、雇用契約書や労働条件通知書、履歴書、賃金決定関係書類など広く適用されますので、労働条件の変更に関わる同意書についても、これに準じて保存しておきましょう。なお、経過措置として、当分の間は「3年間」の保存でもよいとされています。

保存方法の指定はありませんが、紛失することがなく、必要なときにすぐに出せるような方法で管理することが推奨されます。

不利益変更の同意書の電子化、電子契約は可能?

労働条件の不利益変更を含む同意書の電子化は可能です。はじめから電子契約サービスなどで作成する方法、書面で作成した同意書をスキャンする方法のどちらでも問題はありません。

ただし、電子化するときは「労働基準監督官の行う検査などで、すぐに必要事項を表示できるようにすること」「誤操作による消去が起こらないようにすること」「長期間の保存に対応すること」に留意してください。

労働条件の不利益変更は慎重に進めよう

企業経営において、労働条件の不利益変更が避けられない場合もあります。とはいえ、実際に行う際は、法令上の要件と従業員との信頼関係に配慮しながら進めていくことが大事です。

同意書の作成においては、変更内容とその理由を明記し、丁寧に説明する姿勢を持ちましょう。

また、定期的に厚生労働省のHPで雇用・労働に関する最新の法制度をチェックしたり、弁護士や社会保険労務士に相談したりすることで、より適切な対応を取れるようになるでしょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

契約の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

不動産コンサルティング業務委託契約書とは?ひな形や書き方を解説

不動産コンサルティング業務委託契約書とは、不動産に関するコンサルティングを第三者に依頼する際に締結する契約書です。不動産コンサルタントには不動産に関する調査や分析、助言などの業務を…

詳しくみる和解書とは?作成の注意点や合意書との違いを解説

「和解とは何か」と聞かれたら、「トラブルが解決すること」と答える方が多いでしょう。それでは、和解書とはどのような書類なのでしょうか。和解書がなければ、和解したはずのトラブルがさらに…

詳しくみる地上権設定契約書とは?ひな形をもとに役割や書き方を解説

地上権設定契約書とは、地上権を設定する契約締結で作成する契約書です。地上権は建物や工作物などを所有するために土地を使用する権利を指します。地上権者は土地所有者の承諾なく権利を自由譲…

詳しくみる使用賃借契約書とは?参考用のテンプレート付き!

「使用貸借」という言葉は聞いたことがあっても、普通の契約との違いや使用される場面まではわからない方が多いのではないでしょうか。 ここでは使用貸借契約について、不動産・マンションなど…

詳しくみる遺産分割協議書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説

遺産分割協議書は、遺産の分け方について話し合った結果を書面化したものです。作成方法に決まりはないものの、ポイントをおさえて作成しないとトラブルにつながりかねません。本記事では、遺産…

詳しくみるモニター同意書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説

モニター同意書とは、企業が製品やサービスの評価を目的としたモニタリングに参加する方から同意を得るための法的書類です。レビュー収集や個人情報の取り扱い、写真利用など、具体的な条件を明…

詳しくみる