- 更新日 : 2026年1月6日

取引基本契約書に印紙は必要?どちらが負担する?金額や不要な場合を解説

取引基本契約書とは、継続的な取引を実施する際に結ぶ契約書のことです。取引先から「作成したい」と提案された経験がある担当者もいるでしょう。

本記事では、取引基本契約書を作成する際に印紙が必要なのか、どちらが負担するのかについて解説します。あわせて、印紙が不要な場合も紹介するので、ぜひ参考にしてください。

目次

取引基本契約書に印紙は必要?不要?

取引基本契約書とは、各種の継続的取引の基準となる内容をまとめた契約文書です。取引基本契約書は、一部の例外を除いて印紙税法における7号文書にあたり課税文書とみなされるため、印紙税の納付が必要です。

取引基本契約書を締結する場合、取引内容によって記載条項がそれぞれ異なり、主に3つの契約書に分けられます。ここでは3パターンそれぞれの特徴を解説します。

印紙が必要な契約書の種類と金額については、次の記事を参考にしてください。

売買基本契約書

売買基本契約書とは、買主・売主が複数回にわたって商品の売買を行う際に交わす契約書です。取引についての基本的な共通事項を取り決めておくために作成します。

たとえば、次のような項目などです。

- 発注、受注の方法

- チェック方法

- 検査・検収関連事項

- 責任所在 など

継続的取引基本契約書

継続的取引基本契約書とは、発注者の要望を受けて、受注者が継続して製品を作って供給する際に締結する契約書です。定める項目には、次のようなものがあります。

- 製品の仕様

- 製品の品質

- 製品の数量

- 製品の納期

- 製品のチェック方法

- 契約不適合責任 など

業務委託基本契約書

業務委託基本契約書とは、業務の委託者と受託者が取り交わす契約書です。定める項目には、次のようなものがあります。

- 業務内容/範囲

- 製品の納品の仕方

- 検収・検品の方法 など

この記事をお読みの方におすすめのガイド5選

最後に、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

電子契約にも使える!契約書ひな形まとめ30選

業務委託契約書など各種契約書や、誓約書、念書・覚書、承諾書・通知書…など使用頻度の高い30個のテンプレートをまとめた、無料で使えるひな形パックです。

導入で失敗したくない人必見!電子契約はじめ方ガイド

電子契約のキホンからサービス導入の流れまで、図解やシミュレーションを使いながらわかりやすく解説しています。

社内向けに導入効果を説明する方法や、取引先向けの案内文など、実務で参考になる情報もギュッと詰まった1冊です。

紙も!電子も!契約書の一元管理マニュアル

本ガイドでは、契約書を一元管理する方法を、①紙の契約書のみ、②電子契約のみ、③紙・電子の両方の3つのパターンに分けて解説しています。

これから契約書管理の体制を構築する方だけでなく、既存の管理体制の整備を考えている方にもおすすめの資料です。

自社の利益を守るための16項目!契約書レビューのチェックポイント

法務担当者や経営者が契約書レビューでチェックするべきポイントをまとめた資料を無料で提供しています。

弁護士監修で安心してご利用いただけます。

法務担当者向け!Chat GPTの活用アイデア・プロンプトまとめ

法務担当者がchat GPTで使えるプロンプトのアイデアをまとめた資料を無料で提供しています。

chat GPT以外の生成AIでも活用できるので、普段利用する生成AIに入力してご活用ください。

取引基本契約書に貼る印紙税の金額はいくら?

前述したように取引基本契約書は印紙税法における7号文書「継続的取引の基本となる契約書」に該当するため、一律4,000円の印紙が必要です。

第7号文書に該当する契約書としては、次のようなものがあります。

- 売買取引基本契約書

- 代理店契約書

- 特約店契約書

- 業務委託契約書

- 銀行取引約定書

ただし、契約期間が3ヶ月以内かつ、更新の定めがないものは例外として課税文書に該当しないため注意が必要です。ただし、そのほかの課税文書に該当する可能性もあることは理解しておきましょう。

たとえば、3ヶ月以内でも不動産の売買契約であれば1号文書、3ヶ月以内の業務委託契約や製造委託契約であれば2号文書となります。それぞれで、記載された金額や契約金額によって税額が異なるため注意しましょう。

それぞれに該当する契約書や必要な収入印紙の金額は以下のとおりです。

1号文書:不動産売買契約書、著作権譲渡契約書、意匠権譲渡契約書、土地賃貸借契約書など

<1号文書>

| 記載された契約金額 | 必要な収入印紙の金額 |

|---|---|

| 金額の記載なし | 200円 |

| 10,000円未満 | 非課税 |

| 1,000,000円以下 | 200円 |

| 1,000,001円~2,000,000円 | 400円 |

| 2,000,001円~3,000,000円 | 1,000円 |

| 3,000,001円~5,000,000円 | 2,000円 |

2号文書:請負契約書のみ

<2号文書>

| 記載された契約金額 | 必要な収入印紙の金額 |

|---|---|

| 金額の記載なし | 200円 |

| 10,000円未満 | 非課税 |

| 1,000,000円以下 | 200円 |

| 1,000,001円~2,000,000円 | 400円 |

| 2,000,001円~3,000,000円 | 1,000円 |

| 3,000,001円~5,000,000円 | 2,000円 |

参考:国税庁 No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで

参考:国税庁 No.7104 継続的取引の基本となる契約書

取引基本契約書に貼る印紙税はどちらが負担する?

契約書の収入印紙代については、印紙税法で契約書を作成した側の負担となっています。

また、契約書を一緒に作成したケースでは、それぞれが納めることともなっています。2通の契約書をそれぞれが保管するケースでは、双方でそれぞれに貼り付ける印紙代を負担するケースが多いようです。

取引基本契約書の印紙の貼り方、消印の押し方

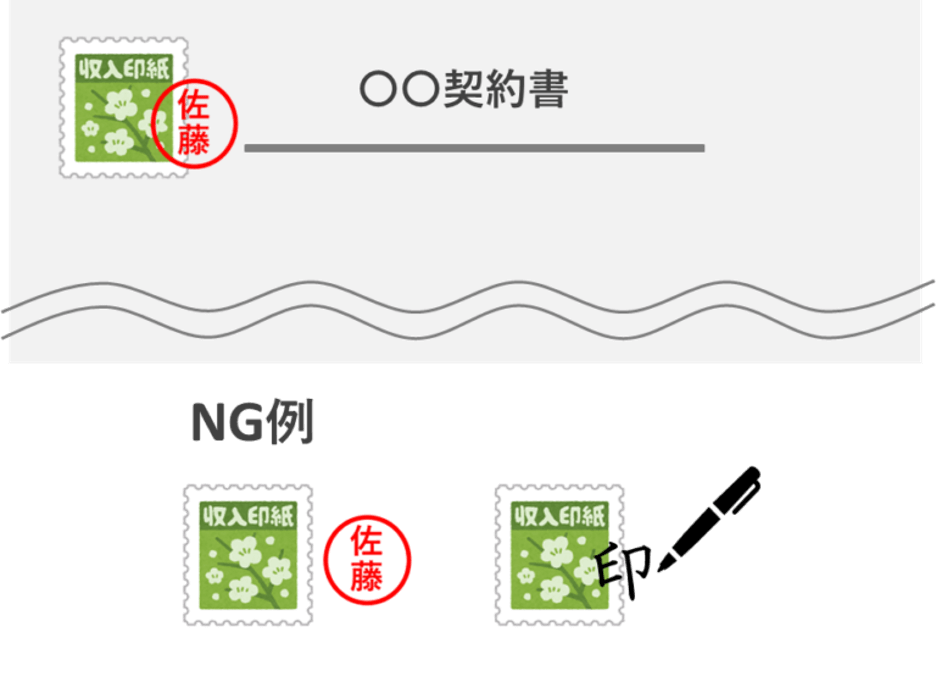

収入印紙の貼り方について解説します。収入印紙の貼り方自体には、法的な決まりはありません。そのため、取引基本契約書の空白部分であればどこに貼り付けても有効になります。

下の画像のように、表紙や表題部分の左右いずれかの空白に張り付ける方法がおすすめです。収入印紙を複数枚張り付ける場合は上下、もしくは左右に並べて貼りましょう。

また、収入印紙を貼り付けた際には「消印」も同時に実施します。消印とは、収入印紙の上に捺印する印、署名のことです。印紙を貼り付けた人間が誰なのかを示すほか、印紙が使用済みであることも示すものになります。

消印を施す際は、印影が収入印紙と書類にまたがるように押印しましょう。誤った消印の押し方をした場合、過怠税の支払いが生じる恐れがあるため、注意が必要です。

取引基本契約書に印紙がないとどうなる?

取引基本契約書に印紙がないとどうなるのでしょうか。ここでは、印紙を貼り忘れた際のペナルティやリスクについて解説します。

契約内容は無効にならない

取引基本契約書に印紙がないからといって、契約内容は無効になりません。契約書に収入印紙を貼っていないということ自体は、契約内容の問題ではなく課税文書にもかかわらず税金を納めていないという納税の問題となるためです。

ただし、貼り忘れた場合にはペナルティ(過怠税)が生じるため注意が必要です。

過怠税が発生するリスク

収入印紙を貼り忘れた場合、過怠税が生じるリスクがあります。過怠税として課される額は、本来の納付額の3倍の額です。一般的には税務調査で収入印紙の貼り忘れが露見した場合に過怠税を課されることが多いです。

なお、故意に貼り忘れた(不足した)わけではなく、そのことに気づいて自己申告した場合には、1.1倍に軽減されます。

消印のし忘れにも注意

また、収入印紙に消印をしなかった場合には、消印されていない印紙の額面に相当する金額の過怠税が徴収されることになります。

契約書に収入印紙が貼られていない場合について詳しく知りたい方は、以下を参考にしてください。

取引基本契約書の割印の押し方

取引基本契約書への割印の押し方について解説します。割印とは、同じ契約書が2部以上発行されていることを証明する押し方のことです。割印をすることで、片方の契約書が改ざんされたり不正利用されたりすることを防ぐ役割を持ちます。

割印として認められる方法

割印に使用する印鑑に決まりはありません。ただし、印影が丸い場合、3部以上の契約書に割印を押す際に長さが足りないケースも考えられます。縦長の印鑑を作成しておくと安心です。

割印は少しずつ各契約書をずらして、それぞれの契約書に印影がかかるように押印します。なお、契約書には複数の関係者がかかわるものですが、法律上は双方の割印がなく、片方の割印だけでも問題ありません。

割印として認められない方法

収入印紙に割印する場合は、印鑑ではなく署名でも問題ありません。ただし、収入印紙に割印をする目的は再使用の防止のため、誰が割印したのかがわかるようにするほか、消せない方法で割印である必要があります。

たとえば、収入印紙と契約書をまたいで署名するのみの場合や、消えるボールペンやシャープペンシルなど消せる方法で割印した場合は認められません。

取引基本契約書の無料ひな形・テンプレート

取引基本契約書には、さまざまな項目を盛り込みます。社内で統一されたテンプレートがあると、作業側も処理側もスムーズに作業を行えるようになるでしょう。

以下では、取引基本契約書のひな形・テンプレートを用意しておりますので、ご活用ください。

取引基本契約書の印紙税を節税するポイント

取引基本契約書の印紙税を節税するポイントを2点紹介します。

1つめが、7号文書に該当しないように契約を分割させ、記載金額を明示する方法です。7号文書から外れるため、節約になります。

2つめのポイントが、取引先と都度契約する方法です。取引先に納得してもらうためには、コストダウンになる点を相手にしっかりと説明して理解してもらう必要があります。

電子契約なら取引基本契約書の印紙は不要に

電子契約なら取引基本契約書の印紙は不要です。なぜなら、電磁的記録(電子データ)をやり取りする行為は課税文書の「作成」にはあたらず、印紙税がかからないと解釈されるためです。

電子契約にすれば、4000円の印紙が不要になるほか、契約業務が効率化され、スピーディーに締結できるようになります。

電子契約で収入印紙が不要な理由については、次の記事を参考にしてください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

契約の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

顧問契約書に印紙は必要?請負・委任の違いや印紙税の負担者を解説

顧問契約書を作成する際に印紙が必要かどうかは、契約内容や契約の種類によって異なります。そのため、契約の違いや印紙について正しく理解することが大切です。 本記事では、顧問契約書に印紙…

詳しくみる事業譲渡契約書に印紙は必要?金額や負担者、株式譲渡との違いを解説

事業譲渡契約とは会社の事業を第三者に譲る際に締結する契約です。契約書は収入印紙を貼らなければいけないというイメージがあるかもしれませんが、事業譲渡契約書の場合はどうなるのでしょうか…

詳しくみる印紙が必要な契約書の種類と金額まとめ【一覧表あり】

契約書をはじめ、一部の文書には印紙税が課されるため、収入印紙を貼りつけ、消印しなくてはなりません。ただし、収入印紙による印紙税の納付は、必ずしも印紙税の範囲に含まれる文書に必要なわ…

詳しくみる収入印紙とは?なんのために必要?種類や金額、貼り方などをわかりやすく解説

収入印紙は、印紙税を納めるために使用する証票です。 使う機会が限られているため、なんのために使用するのかを知らない方もいるかもしれません。 この記事では、収入印紙の金額表や似た証票…

詳しくみる一般媒介契約書に印紙は不要?不動産契約で必要なケース、割印の仕方を解説

一般媒介契約書に収入印紙の貼付は不要です。不動産取引にはさまざま契約書が存在し、内容や金額に応じて印紙なしでよいケースと必要なケースがあり、貼る場所やどちらが負担するか迷うこともあ…

詳しくみる請負契約書に印紙は必要?不要な場合は?具体例や金額、負担者を解説

請負契約書を取り交わす場合、契約書に収入印紙の貼り付けが必要です。請負契約書の作成には印紙税の納付が義務付けられており、契約金額に応じた印紙の貼り付けが求められます。 今回は、印紙…

詳しくみる