- 更新日 : 2024年8月30日

特定商取引に関する法律に基づく表記とは?役割や注意点について例をもとに紹介

「特定商取引に関する法律に基づく表記」とは、事業者と消費者の取引においてトラブルを避けるために用意する書面です。事業者は、販売価格やその他の条件を明瞭かつ正確に記載する必要があります。

本記事では、特定商取引に関する法律に基づく表記が必要な取引の種類や記載項目について解説します。記載に関わる注意点についても解説しますので、ぜひ参考にしてください。

目次

特定商取引に関する法律に基づく表記とは

特定商取引に関する法律に基づく表記とは、消費者トラブルを防ぐために事業者の情報や契約条件をわかりやすくまとめたものです。記載する項目は特定商取引法によって定められており、事業者は書面やオンライン上などで正しく情報を伝える必要があります。

対象となるのは訪問販売や通信販売、電話勧誘販売などトラブルが生じやすい取引類型で、事業者の不正な勧誘行為から消費者を保護することが目的です。

具体的には以下のような項目がありますが、これらがすべて網羅できればよいというわけではありません。事業者の提供する商品やビジネスモデルによっては追加項目もあるため、事前の確認が必要です。

- 事業者名

- 所在地

- 商品の代金

- 支払方法

- 返品、交換の条件

また、表示方法についても一定のガイドラインが設けられており、ルールに沿った運用が必要です。たとえば、消費者が容易に認識できない場所や判読できない内容、誤認させるような表示は法令違反にあたり、罰則の対象となります。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

電子契約にも使える!契約書ひな形まとめ45選

業務委託契約書や工事請負契約書…など各種契約書や、誓約書、念書・覚書、承諾書・通知書…など、使用頻度の高い45個のテンプレートをまとめた、無料で使えるひな形パックです。

実際の契約に合わせてカスタマイズしていただきながら、ご利用くださいませ。

【弁護士監修】チェックリスト付き 改正下請法 1から簡単解説ガイド

下請法の改正内容を基礎からわかりやすく解説した「改正下請法 1から簡単解説ガイド」をご用意しました。

本資料では、2025年改正の背景や主要ポイントを、弁護士監修のもと図解や具体例を交えて解説しています。さらに、委託事業者・受託事業者それぞれのチェックリストを収録しており、実務対応の抜け漏れを防ぐことができます。

2026年1月の施行に向けて、社内説明や取引先対応の準備に役立つ情報がギュッと詰まった1冊です。

弁護士監修で分かりやすい! 契約書の作り方・書き方の教科書

弁護士の南陽輔氏(一歩法律事務所所属)が監修している「契約書の作り方・書き方の教科書」ガイドです。

契約書作成の基本知識、作成の流れ・記載項目、作成時の注意点・論点が、分かりやすくまとまっています。手元に置ける保存版としてぜひご活用ください。

自社の利益を守るための16項目 契約書レビューのチェックポイント

契約書レビューでチェックするべきポイントをまとめた資料を無料で提供しています。

契約書のレビューを行う企業法務担当者や中小企業経営者の方にもご活用いただけます。

特定商取引に関する法律に基づく表記が必要なケース

事業者と消費者の間で取り交わす契約のうち、特定商取引法の対象とされる商取引は以下の7つです。

訪問販売

販売業者や役務提供事業者が消費者の自宅等を訪問し、契約を締結する取引です。営業所以外の場所で行われることが要件のため、喫茶店やホテル、路上販売などもこれに該当します。

また、営業所で行われる契約でも、消費者を営業所に誘引するキャッチセールスやアポイントメントセールスも規制対象です。

通信販売

事業者が新聞や雑誌、インターネット等の広告によって申込みを受ける取引です。消費者が郵便、電話、インターネットを用いて契約する方法で、ほかにもダイレクトメールやチラシ、テレビショッピング等も含まれます。

また、営利の意思をもって反復継続する取引に適用されるため、一部のインターネット・オークションも対象となります。

電話勧誘販売

事業者が消費者に対して電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引です。電話をいったん切った後、消費者が郵便や電話で申込みを行うケースもこれに該当します。

また、勧誘目的を告げないことや他の者に比して著しく有利な条件で契約できるなど、消費者を欺くような手法で電話をかけさせることも規制対象です。

連鎖販売取引

いわゆるマルチ商法のことで、個人を販売員として勧誘し、さらにその個人に次の販売員を勧誘させる形で販売組織を連鎖的に拡大する取引手法です。

具体的には、「入会金を支払えば会員になれる。さらに知人に商品を売るか会員に加入させればマージンがもらえる」などと勧誘して取引するものが該当します。

特定継続的役務提供取引

政令で定める特定継続的役務(サービス)を、一定期間を超える期間にわたり、一定金額を超える対価を受け取って提供する取引です。

具体的には、いわゆるエステティックや美容医療、語学教室、家庭教師など7つの役務がこれにあたり、いずれも月額5万円を越えるものが対象になります。

業務提供誘引販売取引

「事業者から仕事が提供され、それで収入が得られる」といった口実で消費者に商品の販売または役務の提供を行う取引です。

わかりやすい例としては、有料の研修を受けてデータ入力の在宅勤務を行う場合や、購入したチラシの配布、購入した着物を着用した接客業務などがこれに該当します。

訪問購入取引

事業者が消費者の自宅等を訪問し、物品の購入(買取り)を行う取引です。営業所以外の場所で行われることが要件のため、喫茶店や路上、一時的な買取会場などもこれに該当します。

なお、リサイクルショップやブランド品買取店などは店舗買取のため、訪問購入取引に該当しません。

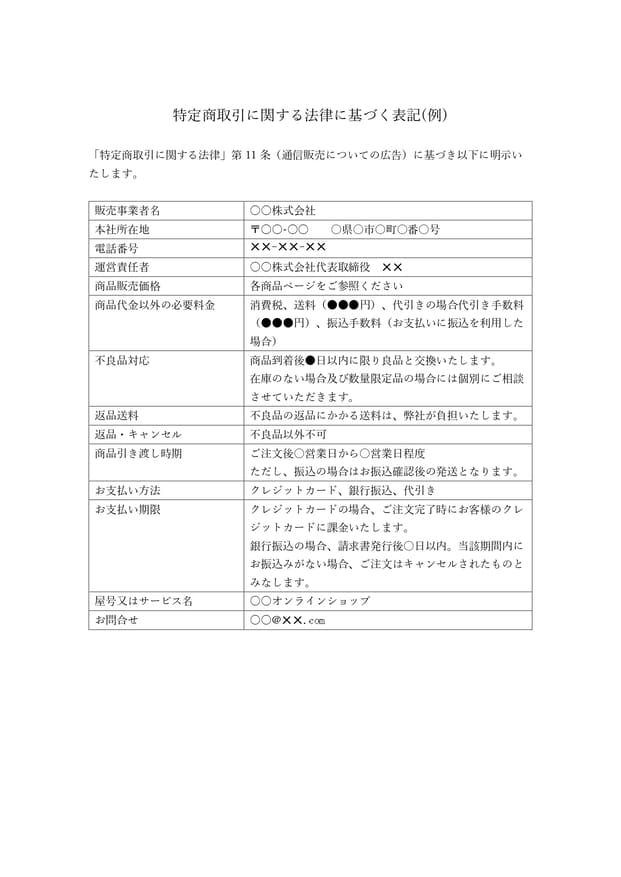

特定商取引に関する法律に基づく表記の例

特定商取引に関する法律に基づく表記では、記載するべき項目が決められています。表記事項の漏れ・誤りを防ぐには、あらかじめ項目がまとめられたテンプレートの使用がおすすめです。

テンプレートは以下のページからダウンロードできます。

特定商取引に関する法律に基づく表記に記載すべき内容

特定商取引法では、規制によって以下の表示が義務付けられています。違反すると行政処分や罰則の対象となるため、それぞれの項目について確認しましょう。

事業者基本情報

事業者の基本情報としては、以下の記載が必要です。

- 販売事業者名

- 所在地

- 電話番号

法人の場合は基本的に登記簿上の名称・住所と同じになり、代表者の氏名または運営責任者の氏名の記載も必要です。

個人事業主は「戸籍上の氏名」もしくは「商業登記簿に記載された商号」の記載になります。

また、電子メールで広告をする際は、電子メールアドレスの記載も必須です。

販売価格

販売価格は商品の代金だけでなく、消費者が負担する金銭についてすべて明確にする必要があります。具体的には以下のような項目です。

- 商品販売価格

- 商品代金以外の必要料金(消費税、送料、代引き手数料、振込手数料など)

なお、商品の販売価格や送料などを商品ページでわかりやすく表記していれば、「各商品ページをご参照ください」と省略しても問題ありません。

不良品、および返品・交換・キャンセルについて

販売した商品が不良品だった場合や、消費者の都合によって返品・交換・キャンセルが求められた場合に、対応できる条件やルールについて記載する必要があります。具体的には以下のような項目です。

- 不良品(対応期間、送料、欠品時の対応方法など)

- 消費者都合による返品・交換・キャンセル(対応可否、対応期間、送料、返金方法など)

商品の引き渡し時期

特定商取引に関する法律に基づく表記においては、実際に消費者の手元に商品が届くタイミングを記載する必要があります。「注文後〇営業日以内」や「支払後〇日~〇日以内」のように具体的な日数を記載しましょう。

支払方法・期限

取り扱い可能な支払方法をすべて記載し、注文と支払時期が異なる場合は、その支払期限の明記も必要です。具体的には以下のような項目です。

- 支払方法(クレジットカード、銀行振込、代引き、コンビニ後払いなど)

- 支払期限(注文後の振込期限、到着後の支払期限など)

その他

そのほか、販売する商品に応じた情報も記載します。たとえば、ソフトウェア関連の取引では、それが動作するための環境(OS、メモリ容量、HDの空き容量等)の表示が必要です。また、免許が必要な商品であれば、その内容も記載しましょう。

特定商取引に関する法律に基づく表記の作成ポイント

特定商取引に関する法律に基づく表記では、いかにわかりやすく情報を伝えるかが重要です。トラブルを回避するためにも、以下の3つに注意しましょう。

消費者が認識しやすい位置に記載する

消費者が記載情報を認識しやすいように、ヘッダー・フッターに専用ページのリンクを設置する等、目に留まりやすくします。

記載項目について省略可否を確認する

事業者の氏名や住所、電話番号などは省略可能です。ただし、消費者から情報開示を請求された際に、書面または電子メールで遅延なく提供することを広告に表示し、実際に遅滞なく提供する措置を講じなければなりません。

返品特約はわかりやすく記載する

申込みの撤回について、他の事項と区別して確実に確認できるようにしましょう。インターネット通販では最終確認画面への表示義務があります。

この中で、とくに注意したいのが返品特約の記載です。実際に通信販売では返品に関わるトラブルが生じやすいことから、消費者庁から返品特約の表示についてガイドラインが設定されています。消費者が明瞭に判読・認識するための表示位置や記載方法、文字サイズ・色などが細かく指定されているため注意が必要です。

おさえておきたい直近の特定商取引法の改正

特定商取引法において、直近の改正で注意したいのが最終確認画面の表示です。2022年6月からの規制強化により、通信販売事業者は消費者に対して最終確認の際に以下の6つを記載する必要があります。

| 記載事項 | 詳細 |

|---|---|

| ①分量 | 数量、提供回数のほか、定期購入の場合は各回の分量 |

| ②販売価格・対価 | 支払総額を表示し、定期購入の場合は2回目以降の代金も表示 |

| ③支払の時期 | 定期購入の場合は各回の請求時期も表示 |

| ④引渡・提供時間 | 定期購入の場合は次回の発送時期も表示 |

| ⑤申込みの撤回、解除に関すること | 返品・解約の連絡方法や条件を消費者が見つけやすい位置に表示 |

| ⑥申込期間(期限のある場合) | 期間限定の場合は申込み期限を表示 |

参考:消費者庁

ただし、これらすべてを最終確認画面に表示した場合、スペースの都合によっては文字の大きさが極端に小さくなるなどで見にくくなる可能性があります。その際は、消費者が明確に認識できる形式でバナーやリンクを設置し、参照先に詳細を表示させる方法も可能です。

特定商取引に関する法律に基づく表記はルールに則って記載が必要

消費者と取引を行う事業者にとって、特定商取引に関する法律に基づく表記はトラブルを避けるための重要な書面です。記載事項のミスや漏れは消費者に誤解を与えるだけでなく、行政処分や罰則の対象になる可能性もあります。

今回ご紹介したテンプレートや注意事項を確認し、消費者にわかりやすく正確な情報が記載された書面やインターネットページを準備しましょう。また、特定商取引に関わる最新情報を知りたい方は、消費者庁公式サイト「特定商取引法ガイド 」が参考になります。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

契約の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

契約書は後から作成できる?遡及適用の文例やバックデートとの違いについて解説

契約書は「後から作ったから無効!」ということはありません。ただし締結時点で契約書を作成できていないとトラブルになるリスクが高くなりますので、できるだけ事後的な対応は避けた方がよいで…

詳しくみるパーソナルトレーナー業務委託契約書とは?例文・テンプレートを紹介

パーソナルトレーナー業務委託契約書は、ジム運営会社とトレーナーが対等な立場で締結する文書です。近年、トレーナーを従業員として雇用契約を結ぶのではなく、業務委託契約を締結するジムが増…

詳しくみる電子署名付き電子メールの仕組みや確認方法とは?

電子メールに電子署名を付加することで、改ざんやなりすましなどのトラブルの防止につながります。今回は、電子メールに電子署名を付加する意義や仕組みを紹介し、実際にOutlookでメール…

詳しくみるインテリアコーディネート業務委託契約書とは?例文・テンプレートを紹介

インテリアコーディネート業務委託契約書は、内装設計やデザインを行うインテリアコーディネーターへ業務を委託する際に交わす契約書です。業務内容や報酬、契約期間などを明確に定めるために作…

詳しくみる不動産売買契約書の保管期間は何年?破棄のリスクや電子保存について解説

不動産売買契約書は、土地や建物といった高額な資産の取引において、売主と買主が合意した内容を記録する重要な書類です。しかし「いつまで保管すればいいの?」「破棄しても問題ないの?」とい…

詳しくみる連帯保証人なし・ボーナス併用の金銭消費貸借契約書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説

金銭消費貸借契約とは、お金を貸し借りする契約です。契約時には、支払い方法や利息、返済期限や保証人の有無など、細かく決める必要があります。契約書の書き方がわからない方は、弁護士が契約…

詳しくみる