- 更新日 : 2026年1月27日

物流委託契約とは?契約書のひな形をもとに書き方を解説

メーカーや商社、小売店などが物流会社に物流業務を委託する場合、物流委託契約を締結するケースがあります。本記事では物流委託契約の意味や契約書に記載すべき項目、作成する際のポイントについて説明します。ひな形も用意しましたので、ぜひ参考にして契約書を作成してみましょう。

目次

物流委託契約とは

物流委託契約とは運送会社や倉庫会社などの物流業者に対して物流に関する業務を委託する際に締結する契約のことです。3PL契約(Third Party Logistics Agreement)とも呼ばれます。

物流業務とは荷物の運搬や配送、出入庫、保管、品質管理、検品、梱包など、物流に関する幅広い業務のことを指します。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

電子契約にも使える!契約書ひな形まとめ45選

業務委託契約書や工事請負契約書…など各種契約書や、誓約書、念書・覚書、承諾書・通知書…など、使用頻度の高い45個のテンプレートをまとめた、無料で使えるひな形パックです。

実際の契約に合わせてカスタマイズしていただきながら、ご利用くださいませ。

【弁護士監修】チェックリスト付き 改正下請法 1から簡単解説ガイド

下請法の改正内容を基礎からわかりやすく解説した「改正下請法 1から簡単解説ガイド」をご用意しました。

本資料では、2025年改正の背景や主要ポイントを、弁護士監修のもと図解や具体例を交えて解説しています。さらに、委託事業者・受託事業者それぞれのチェックリストを収録しており、実務対応の抜け漏れを防ぐことができます。

2026年1月の施行に向けて、社内説明や取引先対応の準備に役立つ情報がギュッと詰まった1冊です。

弁護士監修で分かりやすい! 契約書の作り方・書き方の教科書

弁護士の南陽輔氏(一歩法律事務所所属)が監修している「契約書の作り方・書き方の教科書」ガイドです。

契約書作成の基本知識、作成の流れ・記載項目、作成時の注意点・論点が、分かりやすくまとまっています。手元に置ける保存版としてぜひご活用ください。

自社の利益を守るための16項目 契約書レビューのチェックポイント

契約書レビューでチェックするべきポイントをまとめた資料を無料で提供しています。

契約書のレビューを行う企業法務担当者や中小企業経営者の方にもご活用いただけます。

物流委託契約を結ぶケース

一般的に荷物を運んでもらう際には運送会社と運送委託契約を、倉庫に商品を保管してもらう際には倉庫寄託契約という契約を締結します。しかし、運送委託契約を締結した場合、あくまで主たる業務は運送ということになり、倉庫に商品を保管・管理してもらうためには別途倉庫寄託契約を締結しなければなりません。

近年では荷物の運搬から入出庫、在庫管理、梱包、出荷、配送まで一手に引き受けてくれる物流会社も増えてきました。メーカーや商社、小売店などが物流会社に商品の配送だけでなく、保管や検品など物流に関する全部もしくは複数の業務を依頼する際には、物流委託契約を締結します。

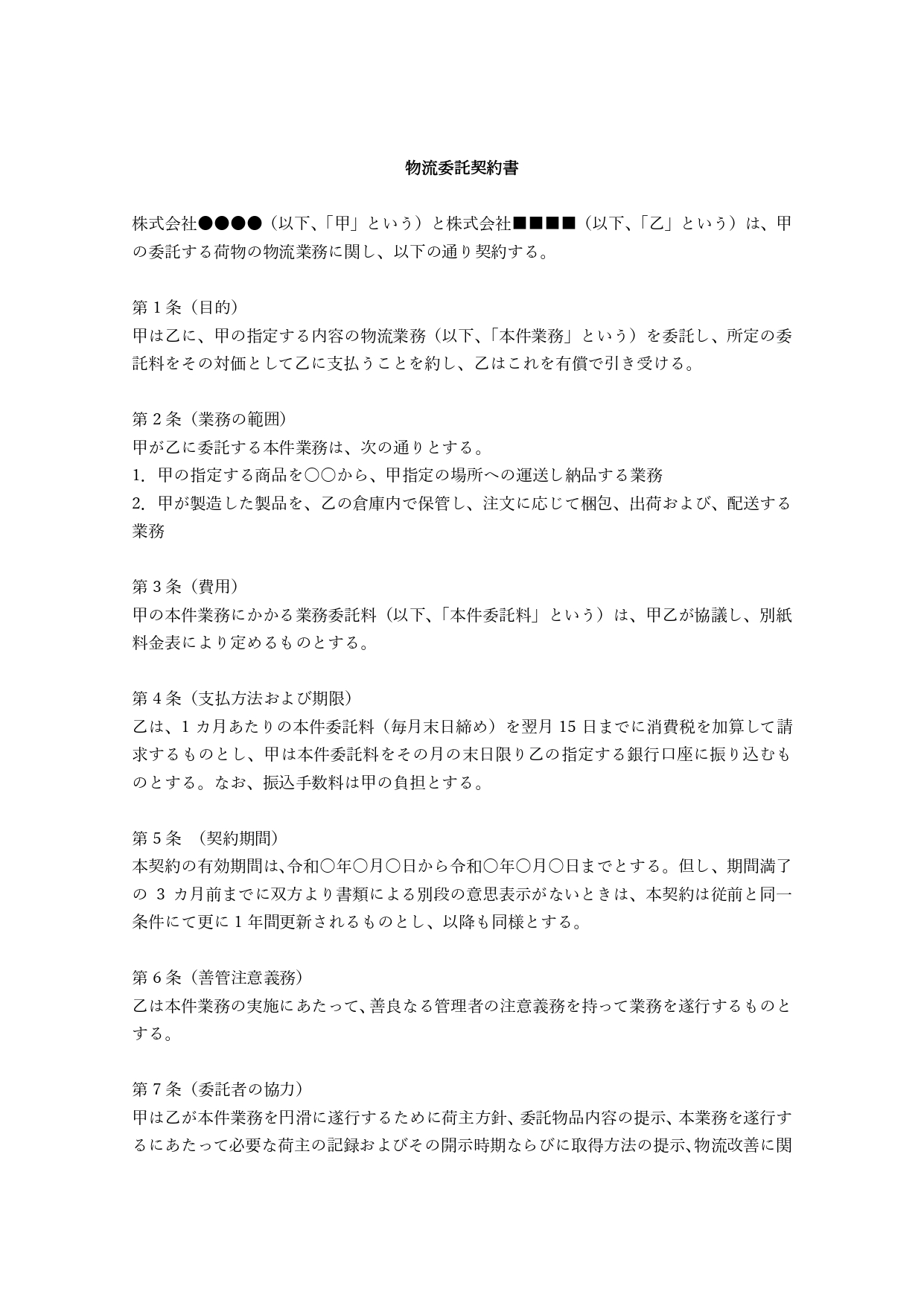

物流委託契約書のひな形

物流委託契約書がどのようなものなのかを理解するには実物を見ていただくのが一番です。今回物流委託契約書のひな形を用意しました。項目を書き換えていただくだけで使えるようになっていますので、ぜひこちらも利用して契約書を作成してみましょう。また、次章では物流委託契約書に記載すべき項目について解説します。こちらのひな形を見ながら読み進めていただくことで、より理解が深まります。

物流委託契約書に記載すべき内容

ここからは物流委託契約書を作成する際に記載すべき項目について紹介します。以下のような条項は最低限盛り込みましょう。

契約者の名称

まずは誰と誰が契約を締結するかを明確にします。当事者の会社名もしくは氏名を記載しましょう。また、「株式会社◯◯(以下、「甲」という)と株式会社□□(以下、「乙」という)」と甲乙表記に置き換えることで、以後当事者同士の名称を記載する手間が省けます。

目的

依頼者が物流業者に物流業務を委託し、その対価として委託料を支払うことを明記します。

業務の範囲

依頼者が物流業者に依頼する業務を具体的に記載します。「甲の指定する商品を○○から、甲指定の場所への運送、納品業務」「甲が製造した製品を、乙の倉庫内で保管し、注文に応じて梱包、出荷、配送を行う」というように箇条書きで記載するとわかりやすいです。

費用

物流業務を委託する対価として支払う費用について規定します。具体的に金額を記載する方法があるほか、「別紙料金表の通り」というように記載し、料金表を添付することも可能です。

支払い方法と期限

料金の支払方法や締め日、支払い期限、消費税の有無や手数料の負担者について記載します。締め日や支払い期限は具体的に記載しましょう。

契約期間

契約期間を「令和○年○月○日から令和○年○月○日まで」というように具体的に記載します。また、契約の更新についても定めておきましょう。

善管注意義務

善管注意義務とは社会通念上業務の委託者が払うべき注意義務のことです。物流業者には善管注意義務をもって業務を遂行することを規定しましょう。

委託者の協力

物流会社が円滑に業務できるよう委託者が積極的に協力する旨を記載します。

事故対応

業務中に事故が発生した場合の委託者に対する報告義務について規定します。また、警察などの関連機関への連絡や事故の処理についても記載しましょう。

損害賠償

物流業者が故意もしくは過失によって商品を破損や紛失させてしまった場合、業務が遂行できなかった場合などに、委託者に損害を与えてしまった際の賠償について規定します。

損害保険

損害保険の加入や保険料の負担について記載します。

中途解約

契約の中途解約の可否や中途解約ができる条件(解約の申し出の期限など)、解約時の代金の支払いについて規定します。ちなみに、中途解約とは契約を途中で停止することであり、解約日までの契約は有効となります。

契約解除

契約の解除ができる条件について記載します。一般的には債務の履行ができなかったケース、相手に重大な契約違反行為があったケースなどを条件とすることが多いです。契約の解除とは契約関係を過去に遡って解消することで、契約が最初からなかったことになる点が中途解約とは異なります。

再委託

物流会社が受託した物流業務の一部もしくは全部を第三者(下請け業者など)に再委託できるかどうかを記載します。

秘密保持

両当事者が業務上知り得た相手方の情報の取り扱いに関するルールについて記載します。

協議

契約書に記載されている規定では解決できない問題が発生した際に両当事者が話し合って解決する旨を規定します。

合意管轄

協議で問題が解決できず法的措置をとる際に訴訟を起こす裁判所について記載します。「◯◯裁判所」と具体的に指定するほか、当事者の本店所在地を管轄する裁判所を指定することもできます。

署名押印欄

契約の締結日と両当事者が署名・押印できる欄を末尾に設けます。

物流委託契約書の作成ポイント

最後に物流委託契約書を作成する際に気をつけたいポイントについて紹介します。特に、以下のことを意識して契約書の内容を考えましょう。

委託する業務の範囲を明確にする

物流業務は前述の通り、非常に幅が広いです。まずはどの業務を委託するのかを検討しましょう。そして、委託する業務は「業務の範囲」に具体的に記載しましょう。

業務の範囲が曖昧であると、委託しているはずなのに業務が行われなかった、あるいは逆に委託したつもりがないのに勝手に業務が行われたというトラブルが起こりかねません。物流業者側にとっても混乱をきたす、労力や経費が無駄にかかるなど、多大な影響を受けることになります。

また、運送のみを依頼したいのであれば運送委託契約、商品の保管のみを代行してほしい場合は倉庫寄託契約を締結するなど、契約の種類についても検討しましょう。

機密情報の取り扱いに関するルールを決める

物流業者は物流業務を通じてクライアントやその取引先、顧客の個人情報、営業情報、技術情報など、委託者のさまざまな情報に触れる機会があります。物流業務の段階で個人情報が漏れると大きな信用毀損につながりかねません。営業情報や技術情報が他社に流れると損害を被るおそれがあります。

当事者同士が業務で知り得た情報の取り扱いに関するルールもしっかりと定めましょう。

事故発生時の対応について定めておく(賠償も含めて)

物流業務はその性質上事故が発生するリスクが付きまといます。運送や配送業務中の交通事故をはじめ、入出庫時の商品の破損、保管中の紛失、管理ミスによる商品の品質低下、あるいは労災など、事故の範囲も非常に幅広いです。

善管注意義務や事故が発生した際の委託者や警察など関連機関への通報、事故の発生によって生じた損害の賠償、損害保険の加入など、事故発生時の対応やリスク対策については特にしっかりとすり合わせをして契約書で取り決めておきましょう。

事前に運送委託基本契約書の内容をすり合わせるのが円滑な物流のコツ

運送委託基本契約を締結する際には事前に当事者同士がしっかりとその内容をすり合わせしましょう。業務の内容や事故発生時の対応などについて明確になっていれば、トラブルが防げてお互いにスムーズな業務ができるようになります。

ぜひ、今回の記事やひな形も参考にして、運送委託基本契約書を作成してみましょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

契約の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

アドバイザリー契約書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説

コンサルタントやアドバイザーなどに業務を依頼する際には「アドバイザリー契約」を締結する場合があります。 この記事でははじめてアドバイザリー契約書を作成される方のために、契約を締結す…

詳しくみる原本の意味とは?謄本や抄本、正本・副本との違いについて解説

文書には、さまざまな分類があります。「原本」や「謄本」という言葉を目にしたことがあるのではないでしょうか。取引や手続きで文書の提出が求められる際は、これらの言葉の意味を正しく理解し…

詳しくみる使用賃借契約書とは?参考用のテンプレート付き!

「使用貸借」という言葉は聞いたことがあっても、普通の契約との違いや使用される場面まではわからない方が多いのではないでしょうか。 ここでは使用貸借契約について、不動産・マンションなど…

詳しくみる支払い停止の抗弁書とは?ひな形をもとに書き方や例文、注意点を解説

支払い停止の抗弁書とは、クレジットカードで購入した商品やサービスなどに何らかの問題がある場合に、カード会社に対して代金の引き落としの停止を求める文書です。本記事では、支払い停止の抗…

詳しくみる特許権侵害に基づく警告書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説

特許権侵害に基づく警告書とは、自社の特許権を侵害している者に対して、侵害行為の差止めなどを求めて送付する警告書です。警告書には、特許権侵害の内容を明確かつ具体的に記載しましょう。…

詳しくみる反社条項(暴力団排除条項)とは?契約書での書き方も具体例とともに紹介

反社条項とは、契約を締結する際、双方が反社会的勢力に関係しないことを保証する条項です。企業が反社会勢力との取引を防いでコンプライアンスを遵守するために、契約書には反社条項を盛り込み…

詳しくみる